|

编号:C41·2190511·1569 |

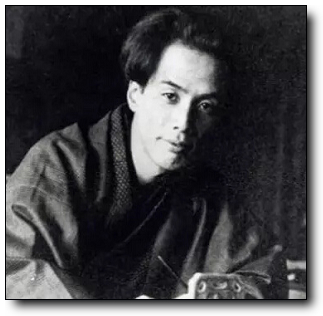

| 作者:【日】芥川龙之介 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2014年10月第1版 | |

| 定价:30.00元当当14.80元 | |

| ISBN:9787532767106 | |

| 页数:169页 |

《河童》假托的是一个虚构的世界:在河童国内,所有观念都在嘲讽着现实社会中的人们,它们了解人类胜过了解自己。一旦掌握了它们特有的语言,接受了它们的怪异思想,离开了这个乌托邦之后,便会立刻陷入对人类产生无比嫌恶的烦恼之中。故事主人公好不容易才返回人世间,但由于已经无法习惯人类的生活,被当成了疯子。作品通过精神病院23号患者的自述,讲述了一段与人类社会既相悖又相似的河童国里的见闻与经历,准确、生动地刻画出了20世纪20年代日本社会真实而本质的一面。《河童》发表于1927年3月,作品发表4个月后芥川龙之介自杀身亡,该作品可谓芥川的遗世之作,更是他晚期最杰出的作品之一,芥川的忌日7月24日也被称为“河童忌”。本书收录芥川的短篇小说共6篇。

《河童》:我们比人类还要不幸

“出去的路只有一条。”

“哪一条?”

“就是你来时的路!”

为什么要出去?为什么要返回?当出去的路依然是来时的路,仿佛变成了一种循环,但是当我从沿着那个绳梯从河童国回到人类社会的时候,我却不再以返身的方式变成一个正常人,而是在精神病院里成为一个病人,23号,是我的号码,也成为我的身份——没有名字,没有家人,甚至在院长S博士面前,我只是一个“他”:他紧抱双膝,他目视窗外,他总是喋喋不休地讲起在河童国的故事。

我变成他,是一种对象化的处理,在精神病院里,在S博士面前,甚至在听说这个故事的听众面前,我就是一个被示众的角色。而这种被对象化、被示众的感觉也许是返回人类的一种悲剧,而当我在讲完这个故事后挥动拳头,向每一个人大吼:“滚出去!你这个恶棍!你不也是一个愚蠢至极、嫉妒心强、琐下流、厚颜无耻、自以为是、残酷自私的动物吗?滚出去!你这个恶棍!!”我却是在用一种暴力拒绝人类的规则,大吼而拒绝,在某种程度上为自己留下了另一个进口:我不习惯人类社会,我想回到河童世界,于是在白天之后的夜晚,那些河童国的医生、渔夫、哲学家都来看望我,于是,当听说河童国的法官朋友佩普失业之后发疯了,我还想去河童国的精神病院去探望……

我到底是从绳梯回来变成了人类,还是依然活在河童国里?精神病患者的身份无疑是人类对我的排斥,就像一种梦呓和幻觉一样,河童国或者也是我希望构建的一种乌托邦,但是在河童国也有精神病院也有病人,甚至也像河童自己所说“我们比人类还要不幸”的情况下,为什么我还要咒骂人类的自私残酷,还要渴望回到河童的朋友身边?河童比人类先进,河童却比人类不幸,似乎我的经历正以一种反向的方式让文明在某种意义上倒退:不是越先进就越是文明,而是在先进的河童国里,我能看见更多的荒谬,知道更多的荒唐,揭露更多的荒诞,如此,精神病患者反而是一个清醒者。

进入河童国是我在三年前的一次经历,起初是个登山者,在一个人登山而行的时候,便在深山出遇见了来到人类世界的河童。这是一个富有启示意义的遭遇:我登攀高山,我进入森林,我离开城市,就是为了远离人类的文明,所以远离的目标越强烈,那个如乌托邦一样的河童国就越容易出现在我面前。第一次看见河童,我的感觉是“毛骨悚然”,他们是人类之外的存在,他们只被记录在古籍里,所以当那个河童在我身后出现的时候,我喊出的是:“畜生!”甚至想要扑上去抓住他。河童在逃跑,我在追逐,在这个意义上,我还是保持着人类的某种优越感,而将河童视为一种不祥的动物。但是当我最终栽下那一片黑暗之中,进入到河童王国的时候,我又变成了河童国的成员——摆脱了人类的种种习惯和规则,即使我只是河童生活的一个旁观者。

河童世界在我睁开眼睛的时候展现出来,这里有医生有渔夫有哲学家有作曲家有资本家,这里有法律有习俗有文化有政党,这里有审查制度有法律判决有艺术活动,从某种意义上来说,河童国是人类的一个投影,或者我对于河童的观察正是体现着对于人类秩序的批判,但是河童国不同于人类之处,就在于制造了一种相异的文化,甚至它是以比人类更先进的存在方式而映射着人类可能面对的方向,“河童对人类的了解,要远远超过我们人类对河童的了解。可能是因为,比起我们人类捕获到的河童来,河童捕获过的人要多得多。”人类被河童捕获,我只是其中之一,而河童在人类世界里却是寥寥无几,我在登山过程中碰到的第一和河童,后来那些来人类世界看望我的河童,他们其实并非是被人类捕获的,他们是闯入人类世界,从而反证出人类世界的落后。

河童到底是怎样一种存在?从外观上,河童更像某种蛙类,他们身高一米左右,他们体重二十到三十磅,他们的头上有椭圆的圆盘,会随着年龄增加而变得坚硬,他们的肤色会随着身体周围环境的改变而变化——像动物中的变色龙,是一种随机应变的体现,而这种生理属性也构成了河童的文化特征。和人类一样,他们也有自己的语言,也有自己的法律,也会戴上眼镜,也随身携带香烟和钱包,但是当我进入河童国,作为观者,却发现了河童和人类的种种不同:在风俗方面,他们与人类的习俗南辕北辙,“河童对我们人类认真思考的事情感到可笑,而对我们人类感到可笑的事情却十分认真。”比如人类所谓的正义和人道,在他们看来就是滑稽的体现。

最极端的是河童的生育,当河童在母亲体内的时候,父母必须征得河童孩子的同意,父亲会打电话一样用嘴巴对着母亲的生殖器大喊:“你到底想不想出生到这个世界上,仔细想好后,再回答我。”而河童孩子可以选择不出声,有河童就拒绝出生,“我不想出生。首先,我爸爸可能传给我的精神病就十分可怕。而且我相信,河童的存在是罪恶的。”而且河童即使出生,如果违反河童的规则,也可能意味着死亡,一个出生26天的河童因为做了关于神有无的演讲,之后便死掉了。出生可以选择,但是生出来之后便无法选择,这是不是也是一种专制?否定神的存在,在河童国看来,就是一种不健全的表现,所以他们招募义勇队,号召扑灭恶行遗传因子和不健全的男女河童结婚。所以河童的婚恋方式也甚为奇葩,河童都是雌性先看上雄性,然后不惜一切手段捉住对方成为夫妻,而成为夫妻组建家庭之后,家庭习俗也是荒谬之极,生活在一起的父子、夫妻、兄弟,都以折磨对方为唯一乐趣,家庭制度之荒谬可见一斑。

这种荒谬只是河童社会的一个侧面反映,雌河童为什么要追逐雄河童?唯一的解释是因为在官僚体制里雌河童较少,所以雌河童有着强烈的嫉妒心,他们以追逐雄河童并占有对方来满足自己在官僚中的生存体验,所以这是河童官僚主义的一种象征,所以在荒谬的制度中,诗人特库便在特立独行中成为了一个无政府主义者,甚至渴望成为河童中的超人。而其实,河童的婚恋观起源于他们的宗教思想,他们对河童之外的力量身心不疑,这种神秘力量形成了宗教,在祭坛上有一棵“生命之树”,上面结着果实,金色的代表善之果,而绿色的代表恶之国,善与恶之选择,体现的是宗教对于生命的干涉,所以他们认为是神创造了雌河童,但是雌河童耐不住寂寞,神取出雌河童的脑髓,创造了雄河童,神便给他们送上祝福:“吃吧!交合吧!旺盛地生活吧!”于是他们在生命之树上就可以结出善之果。而库特的无政府主义在某种程度上意味着无信仰,“决定我们命运的,是信仰、境遇和偶然,特库先生的不幸,正在于他没有信仰。”

宗教意义之下的官僚主义驱逐着无政府主义,成为唯一的信仰。而在官僚主义的生活中,一样有粗暴的警察,一样有审查制度,一样有政党屠杀工人,一样有机器生产:作曲家科拉巴克演奏曲子,却被警察“禁止演奏”,而且粗暴执法;河童制造图书,就是将纸和油墨以及用驴的脑髓碾成的粉末倒入机器中,十五分钟后各种版本的图书便生产生出来了;机器生产也是简便,一个月可以生产七八百种新型机器,而且无需人力便能实现大量生产;所以工人会被大批解雇,而解雇的工人被杀掉后用他们的肉做食物;当工人反抗,以“河童利益”为标榜的库奥拉库斯用职工屠杀法来镇压;而河童国的法律也是奇特根据刑法第一千二百八十五条的规定:“不论任何一种犯罪行为,使之发生的事由消失之后,便不得惩罚该犯罪者。”否则,只要罪犯听到罪名就会死去……

荒谬、荒唐和荒诞,河童的法律、制度、政党、道德、理性,似乎都在我的面前被一一展示,而在这个同样粗暴的社会里,出现了一批反抗者,作曲家科拉巴克、哲学家马古,诗人特库,似乎都是异己者,他们在音乐、哲学、艺术和诗歌里寻找合理性,就像库特库所说:“艺术是不应该受到任何束缚的,纯粹的艺术就是为艺术而艺术的存在。”而马古更是在他的《痴人之言》的著作中写出而来河童国的种种丑态:

白痴总是相信除了他自己之外,所有人都是白痴。

我们热爱大自然,其实和大自然不会憎恶我们、不会嫉妒我们不无关系。

最让我们自豪的,往往不过是我们所没有的东西而已。

任何人对于打破偶像,都不会持有异议,同时,任何人对于想要成为偶像,也都不会持有异议。

我们的特色,在于我们常常超越自己的意识。自大、情欲、多疑——三千年来,所有罪恶都源于三者。同时,恐怕所有的道德也是如此。

我们比人类还要不幸。因为人类没有进化到河童的程度。

我们的生活,根本无法摆脱这种循环论。——因此,也始终是不合理的。

如果以理性为始终的话,无疑,我们必须否定我们自身的存在。将理性奉为神明的伏尔泰在幸福中终结了他的人生,这正是人类不如河童进步的明证。

白痴论、偶像论、自我意识论、对虚伪道德和理性的批判,其实都是为了抵达一种个性解放,都是为了打破制度束缚,所以他们无疑是一批革命者,但是河童国里这些革命者并没有取得什么胜利,一声枪响,特库自杀了,他写下的最后一句话是:“别了,我将出发,走向那与俗世隔绝的山谷。”走向与世隔绝之地,是死亡存在的价值,但是河童国的灵魂协会却又可以与逝去的灵魂对话,他们问特库的是:“那会为自己的自杀而后悔吗?”特库的灵魂说:“并不后悔。如果我厌倦了冥界的生活,还可以拿出手枪‘自活’。”自杀而死,它同时预留了一条返回的“自活”之路,所以在相信灵魂的河童国,这种死亡的反抗意义却又被解构了,甚至当死后,那些所谓的诗歌评论家对他的评论是:凡庸诗人的一员。

反抗、自杀变得无意义,最后又被注解为“凡庸”之人,所以在河童国,逃离制度的反叛者并没有获得他们真正的合理性,和所有河童一样,他们生活在荒谬、荒唐和荒诞的世界里,“我们比人类还要不幸。”这一句话概括了比人类更先进文化存在的虚无感,一切走向的目标是:不幸,那么文明为何要进步?没有爱情,没有诗歌,没有艺术,河童,这个发音为Kappa的国度提供为人类提供了一种虚构的境遇,当身为旁观者的我从那一条绳梯返回进入人类社会,我便成为了精神病患者,在23号的数字里被驱逐出正常生活——“因为看惯了河童的面孔,所以人类的面孔在我看来有如怪物般恐怖。”

河童只不过是另一个人类世界,而人类追逐的未来进步都在河童那里提供了样本,如此说来,进入和回来的同一性正是无法走出困境的永恒意义:它禁锢着自由的灵魂,它取消了个体的存在,它压制着独立意识。而芥川龙之介在《河童》之外,以虚构的方式看见的那些故事,一样在无法突围的束缚中走向荒谬:《掉头的故事》里,那个在街头剃头店里死去的河小二,似乎穿越了历史曾经活在日清战争里,战争中被伤害不仅仅是肉体,也是精神,“他并非仅仅因为肉体上的苦痛而呻吟,而是在为经受精神上的苦痛——对死亡的恐惧以及奔涌着的无数复杂的情感而呜咽、哭泣。”个体意义来说,他想像所有人道歉,也想宽恕每一个人,但是在战争结束后他却成为了无赖,最终在所谓的不修品行中被人打死在酒楼;《南京的基督》中的私窝子宋金花,被那个十字架上的基督所吸引,对于命运的某种救赎,她渴望基督拯救自己罪恶的肉体和灵魂,当她把那个男人当成了基督而投身于他的时候,全然不顾自己身上的恶性杨梅疮,最终,“基督”离她而去,她像心灵被治愈了一样,感觉到了自由,只是,一个睡在她身边的男人怎会是基督?只是,一种肉体的疾病如何能靠信仰治愈?“我到底是应该为她开启蒙昧,还是保持缄默,让她永远沉浸在西洋古老传说一般的梦境之中呢?……”知道真相的日本旅行家没有做出最后的选择,或者让她永远活在自我编织的谎言中也是一种存在的合理性意义;《湖南的扇子》中被砍头的土匪做成的人血饼干,据说可以除病消灾,迷信?迷妄的存在,“这只是因为有斩首这回事,在日本也有吃烧焦的人脑的呢。”肉体死了,灵魂当然也早就不存在了。

人类之生存已经够荒谬了,河童是另一个人类世界,走向前依然是一种复制的副本,所以芥川龙之介以一种阴郁和悲观的方式构建的河童国,映射的当然是现实的压抑,精神的迷失,看不见一点希望和光亮,所以即使行为意义上的等待,最后也如《窗》和《尾生之信》里一样,跌落到最后的虚空里,“我再也不会搭理她了,而只是眺望着薄暮中的街道,等候着不知何时会来到我家门前的远方的客人。像以往—样,寂寞地等待着。”