|

编号:B87·1960421·0276 |

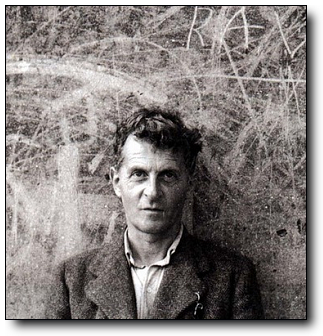

| 作者:(奥)维特根斯坦 | |

| 出版:人民文学出版社 | |

| 版本1962年8月第一版 | |

| 定价:6.20元 | |

| 页数:157页 |

逻辑学需科学的理性,而哲学需要的是一种非理性式的见解,它可以最迷人地远离科学,当然,维特根斯坦力图将这两种东西糅合在一起,让我们的客观世界看起来更合理一些。而语言是其中最重要的工具,在这两种东西糅合时产生的矛盾之中,维特根斯坦说:“凡是能够说的事情,都能够说清楚,而凡是不能说的事情,就应该沉默。”这是逻辑的最大前提,是哲学的最大谎言。本书由维特根斯坦的老师罗素作序。

康德的右手和左手不能使它们重合的问题,在平面中就已经存在了,甚至在一度空间中也存在着;在一度空间中如果不越出这个空间的话,全同的几何图形a和b就不能重合。右手和左手实际上是完全全同的。它们之不能重合于这是没有关系的。如果可以在四度空间中旋转的话,右手的手套是可以戴在左手上的。

康德的左手是a,右手是b,a的空间里自左至右对应着虚线、圆圈、实线和X,而b的空间里自右至左也对应着虚线、圆圈、实线和X,方向不一样,隐含着不一样的几何图像,这只是一种“不越出这个空间”的一种静态存在,而这样的空间是一个存在于93页的平面,是一个被维特根斯坦固定在十进数命题里的一度空间,“不越出这个空间”是一种命题,它用方向消解了左手和右手重合的可能,消解了几何图形全同的可能,但是维特根斯坦设置了另外一个命题:“如果可以在四度空间中旋转的话,右手的手套是可以戴在左手上的。”

必须旋转,必须运动,必须将十进数的嵌套从上一层的关系中解脱出来,6. 36111,是关于康德的左手和右手,是关于不同方向的a和b,是不存在的必然性,是需要引出和重申的逻辑,如果向上,6.3611是一个关于时间和空间的对称命题,对于时间过程的描画并非是“时间之流”的过程,因为在维特根斯坦看来,并不存在这样一种东西,而只有诸如测时计的运行,因为“只有我们以另一个过程为依据才有可能”,同样在空间里,也没有完全类似的情形,就像a和b,左手和右手,在同一空间里它们总是相异的,总是互相排斥的,而这种现象的发生,“是因为没有原因为什么一个能发生而另一个不能发生”,真正的问题其实归结到一点,除非有某种不对称的情形,除非有左手和右手的相异,除非不能越出那个空间。而种种的“除非”,种种不对称的原因在更向上的层次上,则是6.361的命题:“我们可以用赫兹的表现方式说:只有有规律的联系才是可以思议的。”而这“有规律的联系”也是承接着6.36的命题:“如果有了因果律,它就会宣称:‘有种种自然规律’。”因果律是自然规律,但是这种种的自然规律所遇到的另一种说法则是:“它是自己表明出来的。”也就是说,自己表明的规律性是一个有意义的命题,它不是先天的规律,而是一种规律的形式,所以在维特根斯坦的表述里,“所谓归纳规律无论如何不能是一种逻辑规律”——“一切命题,诸如关于因果律,关于自然界连续性规律,自然界中最小消耗规律等等,所有这些都是科学命题可能形式的先天直觉( Einsioht)。”也就是说,这样的命题返回到更上的结构,则是6.3的命题:“逻辑探究意味着一切规律性的探究。逻辑之外一切都是偶然的。”

逻辑探究是规律性的探究,但是这种规律性必须是一种“先天直觉”,必须是“先天地知道逻辑形式的可能性”,只有这种排除偶然性、在内部形成有意义的命题,也就形成了一种逻辑的命题,也就是维特根斯坦在6这个命题里的表述,真值函项的一般形式。什么是真值函相,什么是逻辑的命题,什么是逻辑的组成部分,这些可以被书写可以被证明内部的规律在维特根斯坦看来,却是一种重言式的命题,”因此逻辑的命题就什么也没有说。“这是一种返回,逻辑的属性表明了语言和世界的形式,所以逻辑不是理论而是世界的反映,因为“逻辑是超验的”。

在一度空间里,a和b是不重合的,而在逻辑里,则是一种完全全同的“必然性”,超验的逻辑,先天的逻辑,其实回到了康德在四度空间里的左手和右手,而这种重合性便是逻辑的超验性,维特根斯坦指出:“整个现代世界的基础是一种错觉:所谓自然规律是自然现象的一种解释。所以人们站在自然规律之前犹之站在神圣不可侵犯的东西面前,正如古代人之在上帝和命运面前一样。”这种自然现象的解释其实是打破了逻辑的先天性和超验性,打破了重言式的命题,“世界是离我的意志而独立的。”所以,即使是在内心里希望一切事情都发生,那也只是“所谓命运的仁慈”,因为这种希望并没有将意志与世界的逻辑联系,“只有—个逻辑的必然性,所以只有一个逻辑的不可能性。”

|

| 维特根斯坦:逻辑就是世界 |

维持根斯坦的体系其实就是类似于康德哲学,康德把理性分为纯粹理性和实践理性,纯粹理性是先验的,而实践理性则是经验的,而康德哲学的目的也就在于确定纯粹理性领域的界线,也就是确定能思考的东西的界限,而他提出的著名的“自在之物”就是超验的东西,为我们所不能认识、不能思考的东西。而在维特根斯坦的架构中,康德的先验理论则变成了一种由语言的逻辑分析来完成,“哲学的目的是使思想在逻辑上明晰”,而这种明晰就是一种界限:“逻辑充满着世界,世界的界限也是逻辑的界限。因此我们在逻辑中不能说:这和这是世界上有的,而那是世界上没有的。”而这也正是维特根斯坦“逻辑哲学论”的目的,他在序言中就指出:“这本书的整个意义可以概括如下:凡是能够说的事情,都能够说清楚,而凡是不能说的事情,就应该沉默。”

言说是一种必然性,语言是逻辑的先验形式,维特根斯坦要将哲学问题放在逻辑形式里,也就要去除一种误解:“这本书讨论哲学问题,并且表明,如我所认为的,这些哲学问题的提法,都是建立在误解我们语言的逻辑上的。”如何消除误解,维特根斯坦在十进数的嵌套结构中,提出了7个命题,而前6个命题基本上在言说的意义上对世界进行逻辑的定义:世界就是所发生的一切东西;那发生的东西,即事实,就是原子事实的存在;事实的逻辑形象就是思想;思想是有意义的命题;命题是基本命题的真值函项;真值函项的一般形式。

“世界就是所发生的一切东西。”发生的东西是事实,所以世界是事实的总和,而不是物的总和,也就是说,“世界是由事实以及这些就是一切事实这个情况决定的”,事实的总和即包括一切所有发生的东西,也包括一切未发生的东西,而这样的事实就是维特根斯坦逻辑空间里的事实,它就是世界,所以世界是事实组成的,不管发生或者不发生,都是世界的一部分,而逆向来说,则是“世界分解为事实”。而这种被分解的东西,维特根斯坦将之命名为“原子事实”,这个从他的老师罗素那里借用来的体系概念,表述为:“原子事实就是各客体的结合。”客体是一切情况的可能性,所以客体在原子事实中发生的可能性就是它的形式,而客体的基本属性则是“简单的”,它形成世界的实体,而“实体是那不依赖于所发生的事情而存在的东西”,所以,只要有客体就有世界的固定的形式,也就是说,固定的东西,存在的东西和客体是同一物,而客体的形状构成原子事实。而另一方面,“简单的”客体在原子事实中,是像链条的环节一样地互相连结着,因为连接,所以原子事实的总和构成了世界,“所有一切存在着的原子事实的总和也决定不存在哪种原子事实。”不管存在不存在,原子事实就是现实,而现实的总和就是世界。维特根斯坦进一步说,我们为自己创造事实的形象,什么是“形象”?维特根斯坦把“形象”定义为“在逻辑空间中描述情况”,也就是描述原子事实的存在或不存在情况,客体对应原子事实,原子事实对应形象,所以,“形象是现实的模型。这种形象的要素,在形象中与客体相对应。”

形象必须和“我们”有关,是我们为自己创造的事实,所以,“要成为形象,一件事实必须与它所描画的东西有某种共同处。”维特根斯坦进一步把思想定义为“事实的逻辑形象”,真实思想的总和组成了世界的形象,而思想包含着它所思考的可能性,也就是说,“凡是可思考的东西,也是可能的东西。我们不能思考非逻辑的东西,因为否则我们就必须非逻辑地思考。”在思想和逻辑之间建立了必然关系,而只有从思想本身知道起真理性时,才能先天地知道一种思想是真的。而思想作为形象的一部分,被表述的命题中的思想则是感性上可以感知的,它的表现形式则是记号,声音或者文字,都是可能情况的投影,“一切属于投影的东西都属于命题”,而命题记号的要素是和思想的客体相对应的,也就是说,客体在情况中构成于记号的构成是相对应的,只有命题才有意思,只有在命题的关系里,名字才有意义,“被应用的、可思考的命题记号就是思想。”

所以,维特根斯坦在一系列对应关系建立之后提出了命题:“思想是有意义的命题。”而在表现形式上,命题的总和就是语言,在语言和思想的关系中,维特根斯坦指出,语言乔装了思想,也就是说,在很多时候,我们的言语其实并不能洞察思想,相反,因为乔装,而误解了其中的思想,就像通过衣服误解了里面的肉体,“哲学家们的大多数问题和命题是由于我们不理解我们语言的逻辑而来的。”所以必须把命题的意义从语言中解脱出来,命题是现实的,是我们所设想的现实的模型,“留声机唱片、香乐思想、记谱法、声波,都互相处于如存在于语言与世界之间的关系一样的形象的内在关系中。”内在关系里有一种共同的逻辑结构,命题表明自己的意思,命题也是对原子事实的描述,也就是说,内部的命题是自足的,它不受语言的影响,只是现实的一种意义表达,是一种本质,“只有作为现实的形象,命题才能是真的或是假的。”所以维特根斯坦在命题和原子事实中建立了一种对应关系:一切命题叙述原子事实的存在和不存在;命题的意思就是与原子事实存在或不存在的可能性符合或不符合;基本命题的真值可能性表示原子事实的存在和非存在的可能性;命题是与基本命题的真值的可能性一致和不一致的式;命题的一般形式是这样的:事情是如此这般的。

命题对应原子事实,所以命题的自足性是建立在原子事实的意义上的,而只有在这个意义上,“命题是基本命题的真值函项。”——“如果上帝创造了一个世界,在这个世界中某些命题是真的,则它从而也创造了一个世界,在这个世界中由这些命题得出来的命题也是真的。”所以一切推论都是先天产生的,“命题本身既不是概率的,也不是非溉率的。一个事件发生或是不发生,没有中间的事情。”所以相对应,逻辑问题也是一种纯粹的存在,它不是经验的一部分:“我们理解逻辑所需要的‘经验’不是某种东西处于如此这般状态,而是某种东西;但这恰巧不是经验。”逻辑是先于任何经验的,它是先于“如何”而不是先于“什么”的。所以逻辑充满着世界,他的界限就是世界的界限,“因此我们在逻辑中不能说:这和这是世界上有的,而那是世界上没有的。”而这也正是维特根斯坦将康德的左手和右手在四度空间里实现了重合,也为“唯我论”找到了钥匙。在维特根斯坦看来,唯我论就是一个真值函项,就是一个“不能说出来,而只能表明出来”的真理,因为世界是我的世界,而表明的方式则是通过我所理解的唯一语言,形成了我的世界的界限,也就是说,“世界和生活是一致的”。唯我论实际上变成了纯粹的实在论,也就是说,自我缩小至无延展的点,和“实在”相合,成为哲学上“非心理地谈论”自我,自我就是“世界是我的世界”,而这个自我不是人,不是人体,不是人的灵魂,而是形而上学的主体,是界限。

世界是我的世界,我的语言的界限意味着我的世界的界限,所以有了这把唯我论的钥匙,维特根斯坦的先验逻辑去除了经验论,探寻到了语言中的先天秩序,探寻到了思想的命题,也就将哲学的意义和世界重合了。而这个“只能表示出来”世界界限,更进一步则是对“形而上学”主体的抛弃,哲学的任务只在于进行所谓的逻辑分析。但是这种唯我论和世界的对应关系在一度空间里其实是无解的,所以即使找到了康德的左手和右手,即使找到了真值函数的表达方式,也是属于别人不可言说的世界,“这本书也许只有那些自己已经思考过在这本书中所表述的思想或者类似的思想的人才能理解。”那么这个出口是被左手和右手合拢的,维特根斯坦在逻辑里,在界限里,而我们则在别处,于是,在93页的同一平面之后,在误解和无解的语言体系之后,则是最后一个被实践的命题:“一个人对于不能谈的事情就应当沉默。"

世界就是所发生的一切东西。

世界是事实的总和,而不是物的总和。

世界分解为事实。那发生的东西,即事实,就是原子事实的存在。

原子事实就是各客体的结合。

如果一切客体都为已知,则从而一切可能的原子事实亦为已知。

容体包含着一切情况的可能性。

客体在原子事实中发生的可能性就是它的形式。

客体是简单的。世界的实体只能决定形式,而不是物质的属性。

只要有客体就有世界的固定的形式。

客体在原子事实中,象链条的环节一样地互相连结着。

所有一切存在着的原子事实的总和就是世界。

所有一切存在着的原子事实的总和也决定不存在哪种原子事实。

原子事实的存在或不存在就是现实。

我们为自己创造事实的形象。

形象是这样构成的:它的要素以一定的方式互相结合着。要成为形象,一件事实必须与它所描画的东西有某种共同处。

每一种形象,不管具有何种形式,要一般地描画-——正确地或错误地——现实,必须与现实具有共同的东西,这种形式就是逻辑形式,即现实的形式。

形象与所描画的东西共同具有的是描画的逻辑形式。形象通过表现形式表现它所描写的东西,不管它是真的还是假的。

没有先天是真的形象。

事实的逻辑形象就是思想。

真实思想的总和就是世界的形象。思想包含着它所思考的那种情况的可能性。

凡是可思考的东西,也是可能的东西。

我们不能思考非逻辑的东西,因为否则我们就必须非逻辑地思考。

一种先天正确的思想,是一种其可能性制约了它的真的思想。

在命题中思想被表现为在感性上可以感知的。

思想在命题中可以这样表现出来:命题记号的要素与思想的客体相对应。

只有命题才有意思;只有在命题的前后关系中;名字才有意义。

命题变项能采取怎样的值,是被确定的。确定值的就是变项。确定值就是描述这些命题。因此,确定值就仅仅是处理符号,而不是处理它们的意义。

记号是感觉可以感受的符号的一部分。

记号只有同其逻辑句法的应用一起才能决定逻辑形式。如果一个记号没有必要,则它就是没有意义的。这是奥卡姆的格言的意义。

在逻辑句法中,记号的意义不应该起任何作用;逻辑句法应该丝毫不用提及记号的意义而能够建立起来;它应该假定仅是式的描述。

命题具有本质的特征和偶然的特征。

命题决定逻辑空间中的地位:这种逻辑地位的存在,是仅仅由组成部分的存在、有意义的命题的存在保证的。

被应用的、可思考的命题记号就是思想。

思想是有意义的命题。

命题的总和就是语言。关于哲学问题的大多数命题和问题不是虚伪的,而是无意义的。

哲学家们的大多数问题和命题是由于我们不理解我们语言的逻辑而来的。

命题是现实的。命题是像我们所设想的现实的模型。

我们可以理解命题记号的意思而无须乎把它向我们解释。命题表明自己的意思。

命题是对原子事实的一种描述。

一种语言译为另一种语言的过程,并不是一种语言的每一个命题译为另一种语言的命题;所翻译的只是命题的构成部分。

命题能告诉我们一种新的意思,这是命题的本质。

只有作为现实的形象,命题才能是真的或是假的。

一切命题叙述原子事实的存在和不存在。

一切真的命题的总和就是整个自然科学(或者一切自然科学的总和)。哲学的目的是使思想在逻辑上明晰。

一般地。是可以思考的东西,应当可以清楚地思考。凡是可以讲述的东西,应当可以清楚地讲述。

命题可以描述整个现实,可是它们不能描述那它们必须同现实所共同以便能够描述它的东西——即逻辑形式。命题的意思就是与原子事实存在或不存在的可能性符合或不符合。

基本命题的真值可能性表示原子事实的存在和非存在的可能性。

命题是与基本命题的真值的可能性一致和不一致的式。

命题的一般形式是这样的:事情是如此这般的。

命题就是一切从所有基本命题的总和。

命题是基本命题的真值函项。

如果上帝创造了一个世界,在这个世界中某些命题是真的,则它从而也创造了一个世界,在这个世界中由这些命题得出来的命题也是真的。同样,它不可能创造一个命题“p”在其中是真的而不同时创造它的全部客体的世界。

一个命题肯定每一个由它所得出来的命题。

如果没有有意义的命题把两个命题肯定的话,则此两者就是互相对立的。

一切推论都是先天产生的。

从一个基本命题不能,推论出任何其他的基本命题。

矛盾是一些命题的共同点,这种共同点是任何一个命题都没有与其他命题共同的东西。

矛盾可以说在一切命题的外面消失,重言式则在一切命题的内部消失。

命题本身既不是概率的,也不是非溉率的。一个事件发生或是不发生,没有中间的事情。

逻辑问题的解决必须纯粹,因为它们规定了纯粹性的标准。

逻辑是先于任何经验的——某种东西是如此的。它是先于“如何”而不是先于“什么”的。

我的语言的界限意味着我的世界的界限。

逻辑充满着世界;世界的界限也是逻辑的界限。因此我们在逻辑中不能说:这和这是世界上有的,而那是世界上没有的。

实际上唯我论所指的东西是完全正确的,只是它不能说出来,而只能表明出来。世界是我的世界这个事实,表现于此:语言(我所理解的唯一的语言)的界限,意味着我的世界的界限。

世界和生活是一致的。

我就是我的世界。

哲学上的自我不是人,人体或心理学上所说的人的灵魂,而是形而上学的主体,是界限——而不是世界的一部分。

逻辑的命题是重言式。因此逻辑的命题就什么也没有说。逻辑的命题是重言式,这个事实表明语言和世界的形式的——即逻辑的——属性。逻辑不是理论而是世界的反映。逻辑是超验的。

数学是一种逻辑的方法。

数学的命题就是方程式,因此是伪命题。数学的命题并不表现任何思想。

逻辑探究意味着一切规律性的探究。逻辑之外一切都是偶然的。

一切命题,诸如关于因果律,关于自然界连续性规律,自然界中最小消耗规律等等,所有这些都是科学命题可能形式的先天直觉。

如果有了因果律,它就会宣称:“有种种自然规律”。但人们当然不能说:它是自己表明出来的。

一切命题都是同等价值的。

世界的意思必定是在世界之外。使它成为非偶然的东西,不可能在世界之中,否则它又将是偶然的了。它必须在世界之外。

幸福的世界完全不同于不幸福的世界。正如在死时,世界也不是改变,而是消灭。

对于不能表达的解答来说,人们也不能把问题表达出来。这种谜是不存在的。如果一般地能把问题提出,则也能对它加以解答。

因为疑问只存在于有问题的地方;只有在有解答的地方才有问题,而这只有在有某种可以说的事情的地方才有。人们知道生命问题的解答在于这个问题的消灭。

我的命题可以这样来说明:理解我的人当他通过这些命题——根据这些命题——越过这些命题(他可以说是在爬上梯子之后把梯子抛掉了)时,终于会知道是没有意思的。

一个人对于不能谈的事情就应当沉默。