|

编号:C38·2160121·1255 |

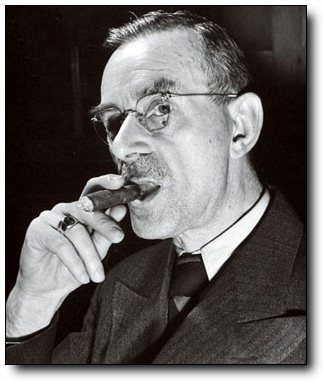

| 作者:【德】托马斯·曼 著 | |

| 出版:上海文艺出版社 | |

| 版本:2014年11月第1版 | |

| 定价:75.00元亚马逊58.10元 | |

| ISBN:9787532154845 | |

| 页数:841页 |

诺贝尔文学奖评委会对于托马斯·曼的评价是:“作为一个德国作家和思想家,他在反映真实的同时与各种思想全力拼搏,创造了痛苦之美。他把诗的高贵与才智同一种对人类淳朴生活的渴求之爱完美地结合了起来。”在《魔山》中,那个疗养院就是一个特殊的社会,普鲁士军官、俄国贵妇人、荷兰殖民者、天主教徒等欧洲封建贵族和资产阶级人物,似乎都是社会的寄生虫,而整个疗养院始终弥漫着病态的、垂死的气氛,战争马上要来了,死亡马上要来了,人类的灾难马上要来了。波澜壮阔的场景,磅礴的气势,细腻的心理分析,精辟的哲理,《魔山》成为一部但丁式寓言与现代欧洲现实主义相融合,德国神秘文化与知识分子辩论的融合,德国教育小说与滑稽剧的融合的伟大作品。为企鹅经典丛书之一。

《魔山》:爱情和死亡全带有肉体的性质

她叫我完全失去了理智,您明白。因为爱她,也为抗拒塞特姆布里尼先生,我屈就了非理性的原则,疾病的天才原则;当然喽,我早已和从来都处于疾病的影响之下,所以就留在了这山上,——我不再清楚已经多久了,我忘记了一切,和一切断绝了关系,和我的亲属、我在平原上的职业以及我的全部未来,断绝了关系。

——《第七章》

非理性的原则对面是不是疯狂,疾病的天才原则对面是不是死亡?那一个对于舒舍夫人的吻仿佛是一次转折,表哥约阿希姆最后回到疗养院的死是不是也是一次转折,甚至最后荷兰绅士佩佩尔科恩的革命和保守思想的统一,也在魔山之上创造了一种自上而下的颠覆,而这一切和当初离开故乡,离开习以为常的世界,离开与职责、兴趣、忧虑和前景的生活,形成了一种逆反的过程,这逆反的轨迹里,一端是三个月的短暂时间,一端是七年的漫长时间,一端是年轻无知的上山探望,一端是屈就了种种原则而留下来,一端是断绝了和世俗世界的种种联系,一端却是建立了新的秩序——在逆反的过程中,爱情和死亡,疾病和理性,物质和文明,甚至欲望和意志,也都在过去完成时和现在进行时的时间里,分列出两种截然不同的人生,对于卡斯托普来说,世界的最后一个疑问是:如何远离“麻木不仁”这个恶魔?

它不是在灵媒会上使亡者复活的精灵,不是对于死亡在精神意义上的超脱,不是一个俄国式的吻带来的暧昧,也不是大人物在山上夸夸其谈的理论,四处游荡的恶魔在“山庄”疗养院里,变成了一种无可逃避的邪恶,在时间无止境的生活里,统治着一切,而那些神通能力和梦游状态,仿佛是增添设备的娱乐室,在表面上制造了高尚的娱乐活动的时候,却也带进了一个痴迷而无法自拔的状态中,像一场表演,看一眼死去的亲人,不是对实际生活毫无影响,而是在害怕中投射到自己身上,所以麻木不仁是一种不反抗的态度,是一种屈就的做法,是一种迷失的状态,终于在最后在人心中散布神秘的恐惧,甚至让人产生逃跑的念头,而这样一种麻木不仁的恶魔,其实也是在逆反的过程中,让卡斯托普获得了关于自己的一种知识。

一开始就像无知的人,卡斯托普就是以一种麻木不仁的感觉来到还把一年六百米的“阿尔卑斯之宝”疗养院,这是一个空气清新,接近自然的地方,它以一种高度的方式远离卡斯托普曾经的生活,当和世界分开,和生活分开,宛如一个梦,在卡斯托普的时间里变成未知的一个领域。起初就是为期三周的时间,就是去探望在山上的表哥约阿希姆,而离开故乡有条不紊的生活,以一种不断升高的方式接近这个虚无之境,对于卡斯托普来说,人生的疑问就只有一个:“他到那上边以后将生活得怎样呢?”

这儿的人对时间不在乎,这儿的人观念会得到改变,这是约阿希姆对于卡斯托普的解释,“三个星期对于他们就像一天”是将复数的时间变成了一个单数,而在山上,那许多的人,许多的故事,许多的观念,是不是也会在升高的海拔里变成另一个固定的单数?尽管约阿希姆对卡斯托普说:“在我们的一生中,一年的作用可不小,要在山下,就会带来许多的变化和进步。而我现在呢,却在这儿停步不前,恰似一潭死水——是的是的,完全像个臭水坑,这样的比喻一点也不过分……”这是一种对比,实际上,山上的世界对于已经处在其中的约阿希姆来说,变成了无法离开的束缚,变成了消磨人生的深渊。而卡斯托普的到来,所遭遇的麻木不仁,是把关于曾经,模糊的信仰、意志、爱情和生命,完全变成了成体系的知识,但是这种知识,对于卡斯托普来说,却又是解构意义的。

一个治疗疾病的疗养院,对于卡斯托普来说,最直接的观念冲击是关于身体疾病和死亡的。在这里的人都带着患病的身体,他们的目的是治疗,是为了让身体康复,但是这种美好的愿望,在山庄里反而变成另一种疾病的根源,卡斯托普的身边总是传来人病逝的消息,有人刚刚死去,有人便睡在那张带着死亡气息的床,卡斯托普就是这样,“他躺上床,熄掉灯,把自己昏昏沉沉的发烧的脑袋在那个美国女人临死前睡过的枕头上。”曾经在山下的世界里,他经历过了父母的死亡,在五岁至七岁的时间里,两人相继死去,而那时的死亡对于他来说,是懵懂的,记忆最深刻的便是刻在银钵上的那些家族祖宗的名字,它们仿佛是从古老墓穴里发出的神秘声音,又好像指向了现实,与自己的生活发生着联系,甚至在这个基督教家族里,死亡反而变成了一件圣洁的事,一件有意义的事,而在幼小的童年里经历的死亡,只不过是一个存在的影子,甚至慢慢走向了圣洁的反面,因为它只牵涉到肉体和物质,“既不美,也无意义,更不神圣,就连凄凉也说不上。”

|

| 托马斯·曼:治疗疾病的德国神话 |

而在疗养院里,死亡是直接的,“你旁边的人死了你也全然不会察觉。棺材一大早运了来,趁你还在睡觉;运走也选择在那样的时刻,例如正当开饭的时候。”面对这样的一种死亡,在山上的那些人对卡斯托普注解了不同的疾病观和死亡观,意大利人塞特姆布里尼是一个人文主义者,在他那里,一切都具有了理性和启蒙的意义,死亡就像命运的深渊,它是理性闪闪发光的武器,用来对付黑暗与丑恶的势力就是一种“尖刻的讽刺”和灵魂的批判,而每一种批判都意味着进步和启蒙的开始。什么是人文主义,在塞特姆布里尼看来,就是要“保持人的美丽和尊严的传统”,而疾病和死亡意味着丑恶和恐惧,何来人文的传统?塞特姆布里尼把人文主义建立在批判之上,就是要在一种对立和矛盾中找到它的意义,按照他的说法,世界正处于两大原则的争夺之中,这两大原则包括强权和正义,暴政和自由,迷信和知识,顽固、停滞和运动、进步。“两种力量中哪种终将取胜,是毫无疑问的——就是启蒙的力量,不断合理地趋于完善的力量。”

也就是说,文明的胜利,启蒙的力量,理性的光芒是需要在批判中寻找它的基点,需要建立它的反面,所以正是有疾病,才产生痛苦,才贬低人的意识,他反对将疾病说成是高贵的东西,反对认为疾病可以调养和护理,反对在精神上尊重疾病,所以塞特姆布里尼反对的是中世纪迷信而带来的堕落,“人文主义首先是为着捍卫人的事业、人的尘世幸以及思想自由和生活欢乐而斗争,因此认为,天空可以公平合理地让给麻雀。”所以他对于卡斯托普曾经早早接触的死亡,也是抱着一种否定的态度,因为正是那种死亡懵懂的看法变成了某种根深蒂固的想法,变成了对于尘世生活粗暴、严酷的处境,甚至变成了玩世不恭,他告诫卡斯托普,看待死亡唯一健康、高尚和虔诚的方式,“就是把它理解并感觉为生的组成部分和附带现象乃至于生的神圣条件,而不是在精神上将它分开,使之对立,甚或相对地将它否定和贬低——这样的方式是健康、高尚、理性和虔诚的反面。”

人文主义踩在迷信世界之上,建立起另一种虔诚的世界观,所以死亡在他那里是生命的摇篮,是复活的母体,是尊贵的象征。塞特姆布里尼的观点却在约阿希姆那里变成对一切的攻击,因为肯定自己意味着否定一切,这是不是另一种迷信,另一种中世纪的专制?而在卡斯托普那里,对死亡的直接感受其实是带来了对于生命的恐惧,因为当初只是前来探望,到最后在这个治疗的疗养院里,他自己反而得了某种疾病。先是整天躺在床上的“水平的生活方式”,让卡斯托普难受和厌烦,而后来,他开始发烧,嘴巴里没有味道,心脏又无故乱跳,以为是不适应气候,不适应环境,不适应隔壁俄国夫妇的行径、愚蠢的施托尔太太的唠叨、走廊上马术师搅烂糨糊似的咳嗽、阿尔宾先生的高谈阔论、养病的青年男女之间的暧昧关系的刺激,但是这种不舒服的症状越来越明显,出现了严重伤风咳嗽的征兆,额头晕乎,扁桃发痛,呼吸艰难,冷空气刺激下的连连咳嗽,甚至嗓音变得沙哑——在来到这里三个星期之后,体温计显示的是三十七度六。

本来三个星期是卡斯托普离开下山的时间,而现在反而使得自己变成了病人,宫廷顾问贝伦斯对他检查后十分肯定地说:“您在左胸上方还有一个部位声音不清,已近乎是噪音了,无疑有了新病灶——我还不想说它正在扩散,但可以肯定是处于浸润期,而您要是让它继续往下边发展,亲爱的,您那整叶肺都只好见鬼去,不管您有多大的能耐。”在塞特姆布里尼那里,疾病是复活的母体,是生命的摇篮,而在亲身感受的难受中,人文主义是不是就是一种对现实的虚构?

所以卡斯托普开始从人文世界转向病理世界,克洛可夫斯基博士在讲课的时候提到了身体和肉体,而他把欲望当成是疾病的原因,性欲冲动导致了非节制的生活,而非节制则会变成病症,“病症就是伪装起来了的性欲冲动,一切疾病都无非是变态的情欲而已。”而实际上,作为病理学的博士,他认为疾病就是一种非理性的产物,“爱欲是最摇摆不定和最易受到危害的一种,从根本上看倾向于迷惘和不可救药的非理性。”克洛可夫斯基博士对于疾病的解释似乎在卡斯托普的生活里得到了印证,他喜欢上了舒舍夫人,走近她便有了某种激动、紧张、满足和失望,而他也允许自己在欲望世界里感受一种生活之美。舒舍夫人其实对于卡斯托普来说是陌生的,她甚至还是一个没有离婚的女人,只是与丈夫分居,只是不戴戒指,甚至在疗养院里她坐相难看,随手摔门,还搓面包球,还咬手指头。

但是种种的缺点,对于卡斯托普来说,却完全没有成为理由,这是不是意味着卡斯托普进入了克洛可夫斯基博士所说的非节制生活,进入了欲望世界,进入了病态的生活?但是为什么对于卡斯托普来说,却是满足的,是愉悦的?宫廷顾问从生理结构来解读,似乎为卡斯托普找到了一种理由,古希腊的美男子,体现的是一种力量和美,而这种力量和美即使变成雕塑,仍然能激发一种欲望,这是艺术的魅力,所以他绘制的关于舒舍夫人的肖像画,卡斯托普甚至闻道了那一股汗味,一种体香,“要是你忍不住把嘴唇贴上去的话,那感觉到的将不再是颜料和油脂的气味,而将是人身体的味道。”这种物化的美,在宫廷顾问的解释里,则是一种生命的原点,它产生生命,它燃烧生命,当然,它带来愉悦和兴奋,而这种愉悦和兴奋,即使变成了一种疾病,也是强调快乐,也是关于生命的放纵。

生命的原点走向的自我,所以不管是文艺的关系,医学的关系,还是机械的关系,在人的身上,都变成了人道主义的一部分,从人文主义到人道主义,似乎为卡斯托普的疾病找到了合理的解释,所谓“爱情和死亡,两者全带有肉体的性质”,他看到了生命最原初的组织与死亡,那是有机物产生无机物的方式,那是死亡和腐朽与生命、生殖、能量的交织,而他对舒舍夫人的想象中,带着的是她的骨骼和内部器官的X光透视图。而当卡斯托普终于向舒舍夫人表达了爱,“就是我对你的爱,是的是的,就是从我眼睛看见你的一刻起,我就爱上了你,或者更准确地说,从我认清你的一刻起,从我认出你的刻起——吱你,把我领到了这山上……”在忧郁和屈辱一扫而空的情况下,他的体温又往上窜,升高到了三十八度。

越来越走向疾病,越来越陷于矛盾,而在人文主义、病理学之外,纳夫塔,这个深谙非理性主义、无政府主义和虚无主义的犹太人、耶稣会士,则更提供了一种激进的观点,在他看来,世界就是二元论的,物质世界之外就一定是精神的统治,“您赋予个体以物质性,把事物的本质从一般中分裂出来,变成单个现象,从而使世界脱离与最高理念任何形式的融为一体,世界便排除了上帝,对上帝成了超验的存在。”带着上帝的影子来俯视一切众生,不管是在床铺上,还是在战争中,所有的一切都离不开权威,离不开意志,离不开国家,”国家乃顺应民众的意志所建立,而不像教会系神的创造,就足以表明它尽管还不完全属于作孽之举,却也是为了应急和弥补罪恶的缺陷才有的措施。”甚至所谓的道德,也必须在这样一种意志中体现上帝的旨意,中世纪治病救人中为了让自己染上疾病,他们要亲吻麻风病人,要让自己长出脓疮,“饮洗脓血的水,饮完后说从来没什么饮料比这水更好喝。”

这是一种真正的宗教,还是一种反宗教?这是一种信仰还是一种邪恶?所以塞特姆布里尼和纳夫塔的观点就是一种对立,塞特姆布里尼说,“疾病是非人性的。”而纳夫塔立即反驳说:“疾病是极符合人性的。”对人道主义的否定,强调权威和意志,是不是走向的是一种极端的战争状态?所以实际上在不同的观点中,卡斯托普需要的并不是将所有一切都变成自己的知识,变成自己的信仰,卡斯托普第一次产生了质疑,第一次看见了矛盾,那就是生活和信仰之间的差异,而这种差异带来的是偶然性和永恒性的矛盾,就如他本来是希望在三个星期之后离开魔山,而现在却已经足足呆了七年,是谁改变了这一切?疾病?欲望?知识?还是时间本身?

所以那种本来是过去完成时的状态,现在却完全变成了现在进行时,时间就像这座魔山一样,制造的是一个神话,“时间是什么?是一个谜——看不见摸不着,却又威力无比,是现象世界存在的一个条件,是一种运动,一种与物体的空间存在和运动紧紧结合在一起的运动。那么,没有运动,就没有时间?没有时间,也没有运动?”时间带来的是“产生效果”,它似乎在永恒和无穷中将个体变成它的一部分,山上的夏季可以下雪,四季可以省略,舒舍夫人可以离去,卡斯托普所体验到的时间真的把自己变成了虚无,所以在卡斯托普的自我意识里,终于开始了对于时间的对抗,而对于时间的对抗就是对于虚无,对于知识,甚至对于理性的怀疑。

这种怀疑在卡斯托普那里,是一个词:执政。执政是他在这风景优雅的隐退之所进行的严肃的思维活动,是使他面对生命的最高创造,是在他内心深处生出了荣誉感的现实。走出疗养院,迎接暴风雪,体验一种迷途的感觉,以及迷途之后重新回来的激情,他看见了从未见过的大海,见到了雕像,见到了梦境,“从根本上讲,我一直清楚这是个梦,一切都是我自己想出来的——那树木繁茂的园子和滋润的空气,以及接下去的美好景象与可怕情景,我几乎全都预先知道。”即使是如虚无的梦境,对于卡斯托普莱说,也是一次走向真正自我体验的生命状态,走向真正矛盾的现实体验:“也就是说,人比矛盾冲突更加高贵,比死也更高贵,对于死来说太高贵了。”这便是心灵的虔诚信仰,便是生命中的那首诗,便是善良和仁爱,便是忘掉了自己的时间——“卡斯托普已经压根儿不再搞得清楚,自己到底多大年纪啦!”

表哥约阿希姆走出魔山寻找生命之路,而回来之后却在疾病中死去,纳夫塔也在魔山之上在疯狂的二元论中死去,而塞特姆布里尼在丧失了矛盾的论者之后也一蹶不振,而卡斯托普在度过了超出预想的整整七年之后,也终于打开了生命的符码,爱情不是暧昧的吻,身体不是虚无的死亡,风雪的体验是重新找到了信仰,“这是一次历史性的晴天霹雳,让我们怀着一些敬畏讲吧,它震撼了这个世界的根基;但对我们来说,这霹雳也炸开了魔山,把那长睡七年之久的年轻人一下子摔到了大门外面。”是的,他要离开,离开自我封闭,离开“水平的生活方式”,离开虚弱和疾病,离开没完没了的知识阐述,离开人文主义和虚无主义,离开海拔一千六百米的隔绝,走向一种个人和民族的新生:“从这死神的世界节日里,从这燃烧在雨夜黑暗天空下的狂热里,什么时候是不是也能产生出爱呢?”