|

编号:S38·2160720·1317 |

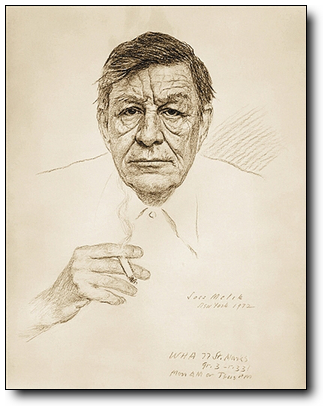

| 作者:【英】W.H.奥登 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2016年01月第一版 | |

| 定价:68.00元亚马逊27.20元 | |

| ISBN:9787532770793 | |

| 页数:520页 |

爱德华·门德尔松在评价奥登的诗歌时说:“从1948年到1957年,每年夏天他都住在那不勒斯的离岸岛屿伊斯基亚岛,期间所写的诗歌,开始试图理解风景的物理世界和人类身体的关系,其书写方式与地中海文化和罗马天主教文化保持了一致。”这部诗选包括了奥登从四十一岁到他去世的六十六岁之间所写的诗歌作品,与上卷《奥登诗选:1927—1947》正好成为合璧。随着年齿日长,奥登深信其诗歌的风格和主题必须与他本人发生同步的改变,他必须持续不断地发现适合其年龄的新的写作方式,而无须去迎合他所处的历史和文化的时代环境。他并不纠结于这样的问题:“我在1967年应该怎么写?”只会自问:“我在六十岁时该怎么写?”而对于诗歌的读者,奥登曾经说过,他所有的诗都是为爱而写。即便他那些看似抽象而非个人化的诗歌,也都在尝试与读者建立某种交流;他认为他的读者都是独立个体,他可以倾吐衷言,也可以与他们面对面的交谈。

《奥登诗选:1948-1973》:所有人必然都是隐士

无需任何标点符号

他的思绪在诗歌、性事

和上帝之间不停游走。

——《页边批注》

不仅是思绪的游走,起先一定是脚步的游走,对于一个离开英国来到美国、皈依基督教的诗人来说,奥登的生命其实一直都在游走状态里,那是他必须经过的不同城市,那是他必须看到的不同风景,那是他无法安身的命运选择,甚至,作为感叹的标点,作为逗留的标点,作为终结的标点,在游走的状态中也无法以一页纸的方式去除,因为,他进入的是“后维吉尔的时代”,因为,他到达的是“城市的废墟”。

“城市被理性和背叛所割裂”,理性是知识?理性是文明?理性是人类自我的解放和自由?可是那里只有“落停在火葬场的烟囱上”的乌鸦,只有在燃烧的村庄和市镇,只有“沉入了冷漠海洋”的油轮,在城市废墟里,时间和空间无处存在,在此时此刻之前是过去,过去是士兵们在开火的过去,是镇长痛哭流涕的过去,是俘虏们被带走的过去。而在此时此刻之后的未来呢?“我们的过去已成一堆乱坟岗,而铁丝网一路向前延伸/已抵近我们的未来,直至在视线中消失”,一样被呈现为时间和空间的废墟所连接,而在指向未来的地方,探照灯在逮捕着迷失的人,扩音器在叫嚣着离开的人,很远很远的过去,很远很远的未来,都在此时此刻,呈现为一种背叛的现实。

此时此刻是1945年5月的现实,“美国战略轰炸调查”让奥登站在德国这片经历过战争的土地上,达姆施塔特、慕尼黑、纽伦堡等城市里到处留下被轰炸的城市残迹,而当城市成为废墟的时候,那些人又在哪里?他们在背后,在时间的背后,在事件的背后,在探照灯的背后,在扩音器的背后,甚至在摄像机的背后,当奥登站在城市面前的时候,对于他来说,不是看到1945年的现在,而是看见了背后的他们,甚至看见了指向了更可怕地方的未来。

“而我酷爱游赏的地方,它总会招来一大群的摄影师;/但我会死而复生,聆听对她的裁决。”世界是以某种镜像的方式存在的,一台机器仿佛在原谅和救赎,可是在罪恶之城里,背叛导致的割裂就像“一道裂开的深谷”,“任何仪式都无法超越”,分歧成为城市的常态,结论里包含了怀疑,即使爱元刘昂了恐惧,那也只是因为缺乏安全感而采取的忍受。城市已成为废墟,战争已然落幕,而肉身当然也早就已经死亡,而肉身死亡并不意味着消失,每一个城市都变成了精神上的背叛者,崭新之城里的圣徒,合理之城里的逻辑学家,罪恶之城里的邪淫恶徒,理性之城里的革命者,光辉之城里的传播福音者,以及意识之城里的孤独者,他们表达着《城市的纪念》,但却把人类带向了理性的反面。

理性的反面不是非理性,就像肉体死亡的反面不是腐朽,而是自我的吞噬,《喀迈拉》里的那头喀迈拉将“某人一口吞食”,消失而消逝,“他,这个可怜的蠢汉,/被吃得干干净净,连名字也没留下。”没有留下名字,却留下了废墟,离开了此时此刻,却影响了未来,所以当从“美国战略轰炸调查”的德国离开,奥登在四年之后依然没有走出那段记忆,依然没有看见人性的希望,依然面对着喀迈拉。但是在时间的流转中,奥登还是在诗歌里留下了一个离开的标点,“城市的纪念”是一页破烂的纸,终究要在自己的时间里翻过去,而翻过去,意味着离开城市,离开废墟,离开现实的未来。

一片石灰岩,听得到海洋的低语,看得见风化的痕迹,但绝非是另一种废墟,“阳光下/斜倚在石岩上的浪荡儿,有那么多缺点,/却从不怀疑自己仍受宠爱”,却是一种爱的隐喻,抚摸、拥抱,像一个孩子,在母亲和兄弟的身边自由行走,却不走远,又要回到这个“方位明确的区域”。而其实,这是一种孤独下的自由,这是一种妒忌中的爱,“有福的人不会在意自己如何被人品评,/没有什么要去隐瞒。亲爱的,我对此也一无所知,/但是,当我试着想象一种完美无瑕的爱/或此后的人生,我所听到的是地下溪流的/潺潺声,我所看见的是一片石灰岩风景。(《石灰岩颂》)”

“以前我并不知道意大利和我的故乡——奔宁山脉的相像。事实上我开始动笔写一首新诗,《石灰岩颂》。它的主题是,只有岩石创造了真实的人类风景。”奥登在此后回忆这一片石灰岩风貌的时候,这样说,这里的大海,这里的风浪,这里的岩石,其实都是自然的一种杰作,都是生存的和谐状态,自给自足,“我就是孤独,我不会要求什么,也不作任何许诺”,而这正是生命的本真,正是在城市废墟之外的另一种风景。所以对于奥登来说,石灰岩是一种寻找的终点,远离人类受伤而自食的城市,远离象征贪欲的平原,在孤独的异域获得一种平静和和谐的风景。这风景是石灰岩,是《伊斯基亚岛》上“漫无目的地闲逛”,是《坏天气》里“战胜地狱”的人类机智,是《岛上墓地》里去除“鱼一般欲念”的平和,当告别了“哺乳动物的发情期”,当告别了“肉胎凡躯的粗粝本质”,“我们应该感谢我们的好运气:/爱一骑绝尘必会抵达它的终点,/一座孤峰并不需要什么友伴。(《岛上墓地》)”

离开战争废墟,离开城市记忆,从1948年到1957年,奥登每年夏天都住在那不勒斯的离岸岛屿伊斯基亚岛,对于他来说,离开,却意味着一次重返自身的过程,岛是一种隔绝,却也是一种新生,这是一个自然的世界,这是一处人性的田园,这里的风完成的是“语言的仪式”,“大地、天空、几个珍爱的名字/也依然有形可见。”这里的树林“在祈求圣母的恩典”,“乡间漫步者与树木的偶然相逢

充分揭示了一个乡村的灵魂。”这里的山脉呈现着“一种散漫的风格”,“对一个曾误入歧途的生灵来说,/即便在这座最美丽的山上,五分钟/也已经够长、够长。”这里的平原充满诗意,这里的溪流展现自己的光彩形象,这是灵魂之地,这是信仰之地,这是生命之地,而每一处风景都在说着属于自己的话,就像诗歌,必然在远离尘嚣、远离城市中说出自己的声音。所以奥登在这里感受到的是人类最后的语言,当“蔬菜和鸟儿说不出任何字词”,当未受洗的知更鸟的“赞美诗只能自我确认”,只有人可以选择用自己的语言,可以书写属于自己的历史。

从现实返回自然,从自然认识人性,对于奥登来说,这是一种孤独的状态,在孤独中只有语言才能抵达自我,“语言只属于那些信守诺言的人。(《孤独的高等生物》)”“说出一个句子就会让一个世界呈现(《言辞》)”,即使无言之物,也会被赋予语言,也会超越辞令,也会让时间变得丰美,而对于诗人来说,语言是一种存在的必须,“怀着感激,我睡到了大清早上,这并不是说/它对我解读的暴风雨的言语有多么地信任,/只是平静地将我的注意力移向收到的结果/——我的贮水箱存了那么多立方的水/足以抵御这个酷夏——正所谓要事优先:/很多人无须爱也可苟活,但没有水则万事皆休。(《要事优先》)”

会说话的诗人,也是在言语中也看到了爱,“桥上静静站着的一对恋人/对你们的思虑毫不在意:/沉浸于喜悦的力量,/这是专属他们的时光。(《谣曲五首》)”这是自我度量的世界,这是自我浪漫的时刻,而这自我其实是人类真正的本性,真正融入自然的爱,真正去除丑恶的灵魂,奥登所理解的是自然物理世界和人类身体的一种对应关系,而在这种对应关系里,他试图归于一种信仰,一种仪式,一种“牺牲者终将获胜”的救赎。

从“充满了平静的喜乐”的晨祷,到“呈献给那些敢为人先的无名英雄”的午时经,从“溪水在哪里流淌”的午后经,到“迫使我们去追忆我们的罹难者”的夕祷,从“合奏出美妙的卡萨欣组曲”的晚祷,到“上帝保佑这个王国和它的子民”的赞美经,奥登在《祷告时辰》里重新建立了宗教的仪式,而这种宗教仪式是解救,也是融合,“我最初有关宗教的记忆,是那些宗教仪式,它们充满神秘色彩,令人兴奋不已。”每一个仪式都在唤醒自我,唤醒沉沦者,唤醒迷途者,它让我忘掉了姓名和来历,它让罹难者重新拾起了希望,它让亡者的魅影得到解脱,它让我们的替身忏悔,这一切,是为了赎罪,是为了挣脱,是为了皈依,“太阳和月亮为他们提供了相似的面具,可是,在文明衰退期的这个钟点,每个人都必须以真面目示人。”而在并非是仪式本身的意义,对于奥登来说,宗教世界其实就像那岛上的风景一样,它抵达的是一种自然,一种文明,一种告别现实的孤独,一种理解人性的机会,“上帝保佑这个王国和它的子民;/上帝保佑这个绿意盎然的俗界:/孤独自处,期待友伴。(《七、赞美经》)”

自然和宗教仪式,当然是背向那个废墟世界的城市,而在1958年之后,奥登离开了伊斯基亚岛,来到了奥地利基希施泰腾的乡间小舍,对于他来说,这是另一个世界,三只猫、两头羊、一头猪、两只母鸡、一百七十三条金鱼,他已经告别了海岛的风,海岛的石灰岩,海岛的语言,那些动物对于来说,是构建了另一个家园,从自然到家园,其实是奥登的一种自我皈依,一种家的感觉让他成为这里的主人,引用《诗篇》说:“用绳量给我的地界,坐落在佳美之处;/我的产业实在美好”,这是上帝的声音,而在这个家园里,奥登要让自己成为上帝,自己救赎灵魂:“世界不会如它应该的那样历久弥新,无论它/是否会消亡,仍需予以重建,/因为不管如何,我们能在窗外看到的/那个不朽的联邦/仍在眼前:它品位高雅,/从来也不乏味”。

从“请给我们以安慰”的创作洞穴,到“唤醒了我们对某个不断返回的地方的感知”的地下室,从像“—座高山城堡”的阁楼,到“所有的艺术都源自这自发的‘嗯嗯’声”的卫生间,从水流瀑布体的排列诗行的浴室,到“更深刻地改变了平凡人的生活”的厨房,奥登赋予每一个地方以诗意,普通的家园生活散发着一种浪漫的气息,而这种浪漫并非是他孤独状态下的享用,而是在自由世界里接纳诸多的朋友,这朋友是曾经迷途的自己,“它不是摇篮,/不是时钟消失的奇幻伊甸园,/也不是没有窗户的坟茔,只是/我可以自由进出的一个地方。”是逝去的友人,“身处孤独书斋中的我们,是多么需要/已故好友的陪伴,当自我变得无足轻重/虚耗在一大堆琐事上,沉闷的日子里,/请给我们以安慰”;是远道而来的同行者,“晚安!或许,你们马上就会进入/甜美的梦乡,并且确信/管之前谁在这张床上睡过/定是我们喜欢的人,/而在我们友爱的小圈子里/你们也会是独一无二。《友人专用》”

这里有真正恒久的沉静,这里有鸟类管弦的歌声,有丰盛美食,有慷慨自然和圣灵恩典的创造物,一种归宿,一个家园,其实对于奥登来说,这归于“平凡生活”的地方却是爱的世界,“一间起居室,这包罗万象的区域/你和我/不敲门就可进去,离开时也无须鞠躬,/以同一种姿态、长久的信任,面对了/每一位来访者”,“你和我”是奥登和切斯特·卡尔曼,从1939年开始,两个人坠入了爱河,但是这段同性之恋最后却给奥登带来了伤害,对他来说,卡尔曼的离开也是一种背叛,所以在双重的背叛中,他最终选择的是和卡尔曼保持亲密友情关系,而不涉及肉体。从1958年开始,奥登常和卡尔曼来这里度夏,这是没有肉体的平凡生活,这是指向心灵的独立,共有的世界,共有的爱,在奥登看来,仿佛是一个奇迹,一个抵达真实的奇迹,一个创造另一种生命体验的奇迹。

但其实,这种柏拉图式的爱造成的奇迹并非是永恒状态,平凡生活与其说是一种和谐,不如说是一种妥协,其实在卡尔曼离开奥登之后,在相互独立的性关系上,奥登却陷在苦恼之中,“有些时侯/你需要钱,/而我需要性。”这是奥登发出最直接的声音,他甚至一度把爱称作是一个“非常俗烂的词”,他鄙视“戴上寡妇帽”的基佬,他痛恨一个人的孤独,他甚至希望找应召牛郎来凑合,在痛苦折磨之后,奥登对于爱的疑问是:“触目所及皆荒凉,/照此类推,/我如何才能构想出/一种永不弃绝的爱?(《爱的场域》)”

所以在“平凡生活”里构筑的非肉体之爱,看上去只是奥登的自我虚构,而那个真切却残酷的现实只能放在自己身后,那三首和性有关的诗歌一直到奥登死后再发表,而在生前,在那些被生命之中的标点注明的情感世界里,岛屿、家园、自然,其实都是他在真实世界里游走之后的另一种想象生活,它们是异域,它们是另一个王国,“身处典型的异地环境/你的名声恰如自我的镜面反应”,就是在这样一种“镜面反应”的世界里,他是自己的上帝,自己的主人,自己的爱,甚至渴望在孤独的现实中留下一段空白,“你旅居某地的经历,会在你喋喋不休的/自传里留下一个无言的空白时段。(《异地疗养》)”

1948年至1957年的城市记忆和岛屿风景,1958年至1971年的乡间小舍“平凡生活”,对于奥登来说,这些时间标记清楚地成为一生中的标点符号,而诗歌、性事、上帝之间的游走之后,他终于在最后的时光里,开始感悟生命,开始了哲思,你和我在矛盾中和解:“手掌平伸表示了欢迎:/看!因为你/我已松开了拳头。”人和人在斗争中失去自我,“在舞台上,剑、战马/部是神圣的,而人呢,/又穷又蠢的乡巴佬。”诗歌和诗歌在游戏中死去:“天生就能把轻体诗写着玩,/他死于行刑人的刀斧下,/死得很勇敢。”那些暴君,那些屠杀,那些没落王朝,那些篡位者,在奥登的世界里获得即失去,活着便死去。而当这些感悟当成为《页边批注》的时候,对于奥登来说,一本厚厚的人生之书终于合拢,没有了战争,没有了废墟,没有了背叛,没有了逃离,世界就是一座“没有墙的城市”:“今天,所有人必然都是隐士”。1973年8月,成为诗歌世界隐士的奥登在最后一首诗里,终于超越了时间,超越了善恶,超越了肉体,“事实上,正是我们/内在的恶创造了它:/善是超越时间的。(《尾声》)”