2012-11-03 大渡桥横铁索寒(色图)

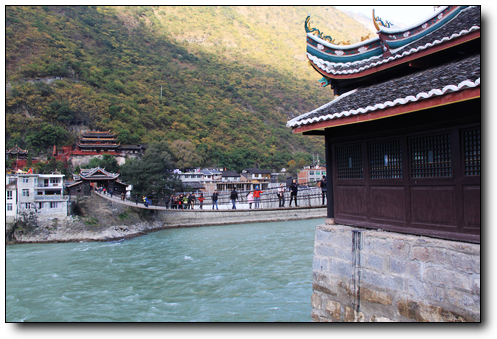

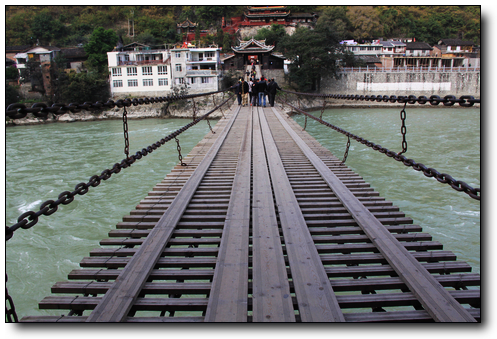

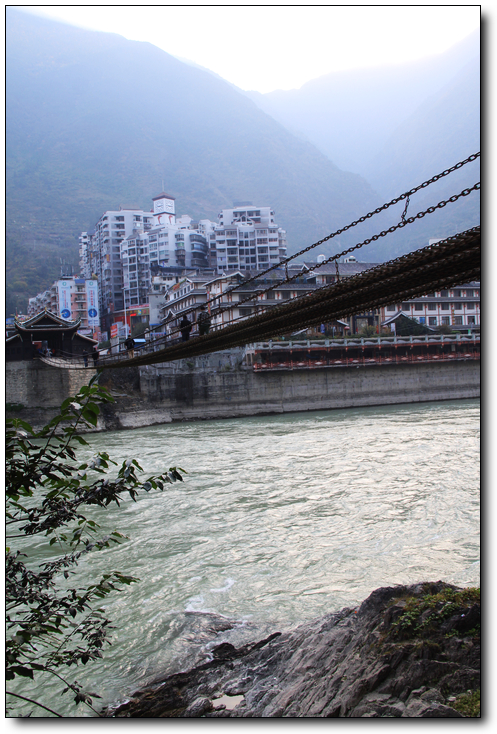

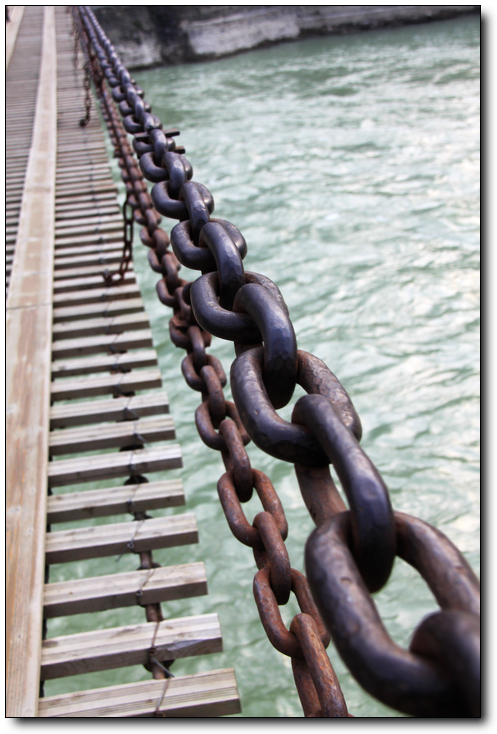

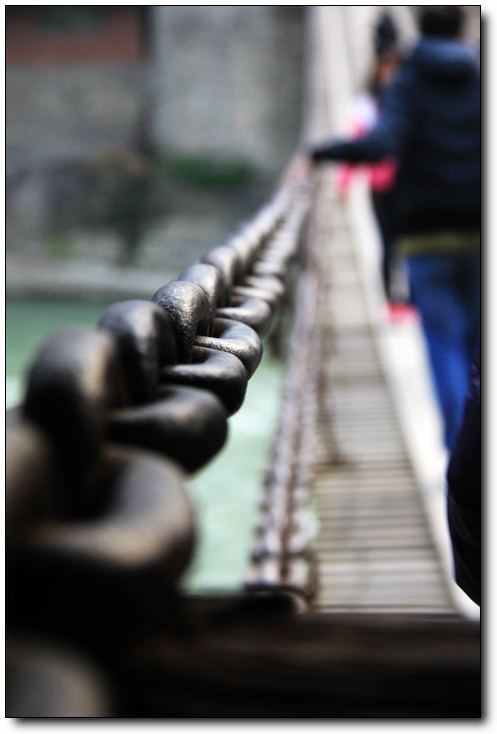

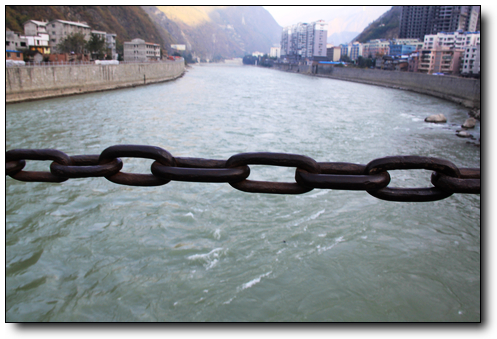

除了海螺沟的雪山和冰川,摩西古镇并未给人一种寒冷的感觉。而当我站在摇晃的泸定桥上,吹着大渡河的风,手握着泸定桥上的铁索时,却有一种触及心底的冷,“大渡桥横铁索寒”,诗句里传达的意境似乎已经从战争年代走到了这个平凡而普通的秋晨。

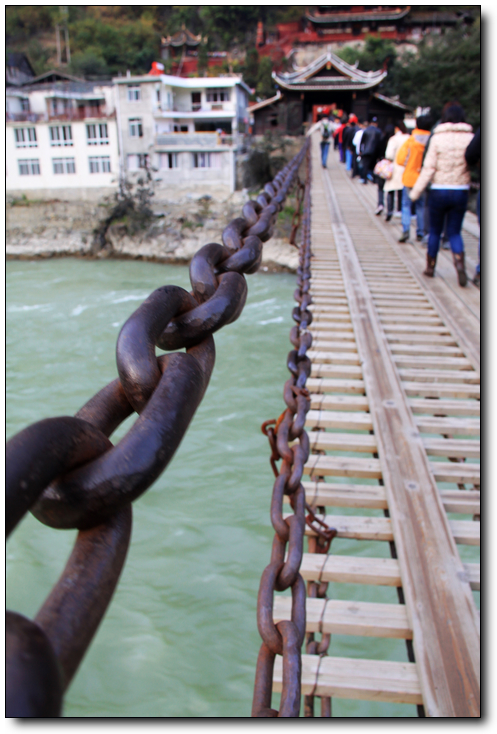

从磨西古镇出发时,天还是灰蒙蒙的,所谓冷,也绝非是一种天气现象。那段遥远的历史,似乎也充满着红色的激情,血与火组成的意象是壮烈的,英勇的。而站在这被称为文物保护单位的铁索桥上,有一种遗世独立的感觉。相连的木板铺在大桥上,从木板间的空处可以望见奔流的河水,大渡河在汹涌向前,从两山夹势而出,一种惊心动魄的气势,仿佛这桥上的每一块木板,每一根铁索都在讲述着那段传奇故事。

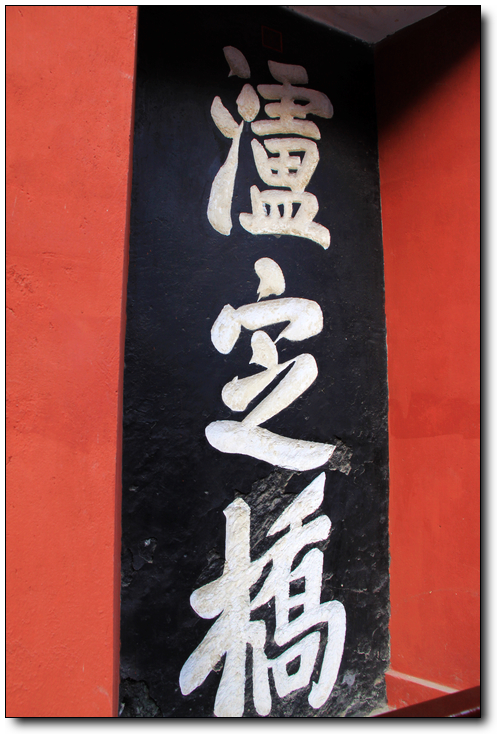

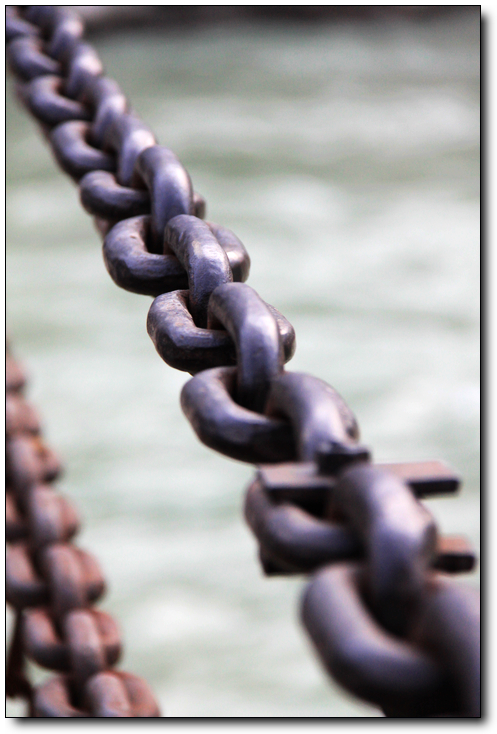

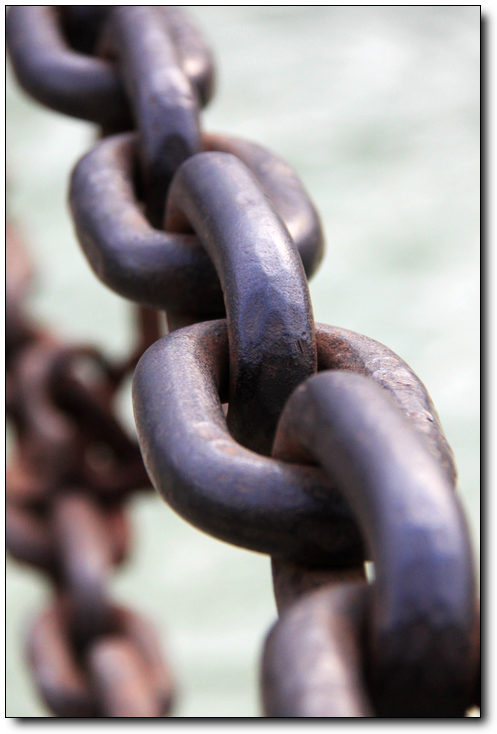

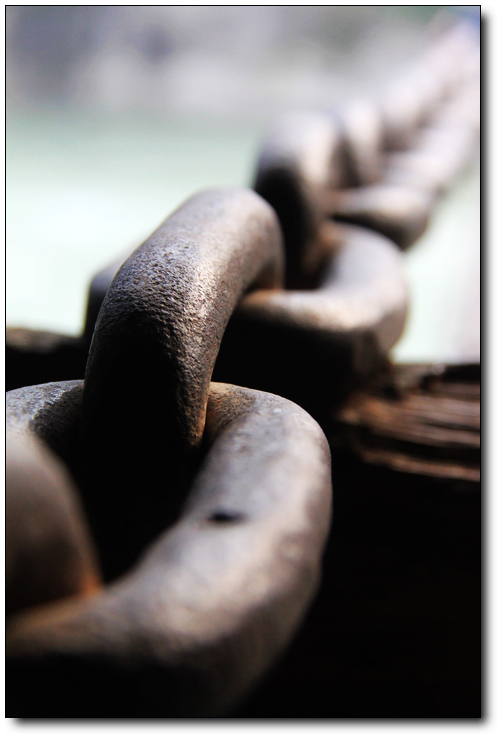

泸定桥始建于清康熙44年,康熙御笔题写“泸定桥”三个大字立御碑于桥头。泸定桥全长103.67米,宽3米,由桥身、桥台、桥亭三部分组成:桥身由13根碗口粗的铁链组成,左右两边各2根,是桥栏,底下并排9根,铺上木板,就是桥面。每根铁链由862至997个由熟铁手工打造的铁环相扣,总重量达21吨。底链上铺满木板,扶手与底链之间用小铁链相连接,这样13根铁链为一个整体,共有12164个铁环相扣,全桥铁件重达40余吨。

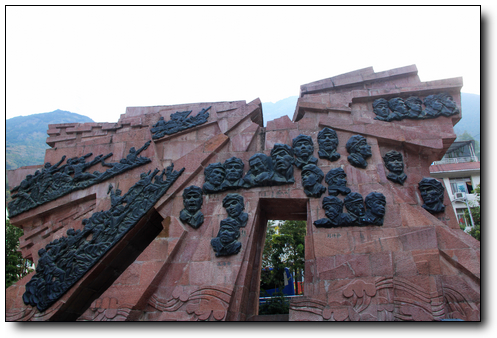

如此大桥横卧在大渡河边,注定会成为一道风景,自清以来,此桥为四川入藏的重要通道和军事要津。在康熙题写的御碑上,写着“一统河山”的横批,可见康熙对当时疆土完整的意愿;而反过来看,“山河统一”又表现了他对疆土完整统一的一种喜悦。而1935年5月29日,在这里发生的故事就浓墨重笔着中国革命历史,那个“飞夺泸定桥”的激烈场面不断被放大被改写,电影、电视、小说各种文学艺术创作手段却也难穷其尽。

1935年5月25日,一方面红军在安顺场强渡大渡河后,要用仅有的几只小船将几万红军渡过河去,最快也要一个月的时间。5月26日上午,毛泽东等领导在磨西古镇作出夺取泸定桥的决定。当时百余米的泸定桥已被拆去了约八十余米的桥板,并以机枪、炮兵各一连于东桥头高地组成密集火力,严密地封锁着泸定桥桥面。下午23名勇士身挂冲锋枪,背插马刀,腰缠十来颗手榴弹,冒着枪林弹雨,爬着光溜溜的铁索链向东桥头猛扑。背着枪,抱木板,抓铁链,以及最后的白刃战,飞夺泸定桥战完全成了肉搏战,而凭借着22名勇士的浴血战斗,两个小时的飞夺泸定桥粉碎了借助大渡河天险红军变成第二个石达开的计划。

泸定桥成为重要里程碑,有“十三根铁链劈开了通往共和国之路”的壮美赞誉,新中国十大开国元帅,其中就有七位元帅长征时经过了泸定桥。在中国革命史上,它已经不但是一座木板桥,一座悬索桥,而成为不可替代的红色桥,英雄桥。

|

| 铁索军魂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[本文百度已收录 总字数:1665]

思前: 冰山上的来客(色图)

顾后: 川西风情(色图)