2016-11-03 《时间变形中的仪式》:固化而永恒

梅雅·黛伦在电影画面中,梅雅·黛伦在摄像机后面,到底哪一个是属于她的时间,到底哪一个会成为仪式?无论是作为演员的她,还是作为导演的她,其实都在变形的时间里,成为了一种可以永恒的经典,但是当2016年的某个午后,重新开启1946年的影像,如何抵达变形的时间,如何找到必要的仪式?

自编自导的实验探寻,其实对于梅雅·黛伦来说,她已经将一个个体转向而面对所有的人,所有的时间,也就是说,当一个事件要成为一种仪式,必须从自我的世界里挣脱出来,必须纳入到一种公众的看见领域——甚至不光是看见,还需要让观者自己进入,感受和领略仪式感,而这种感受和领略实际上就是把每一个看见而且进入的人都变成了仪式的一部分,无法逃避,不可僭越。

但是在看见的世界里,个体总是需要寻找属于自己的那种命名,只有唯一的命名,才可以保证不在公众的仪式中丧失自我。这其实是一种悖论,面对和转向,有时候同时完成,却需要面对不同的场景,个体想要进入公众,以及要从公众中保持独立,从来都以分裂的方式共同作用。梅雅·黛伦作为演员是一个叫做A的女人,A其实并不是自己的命名,而是一种偶发的标签,A可以区别于B,也可以区别于C,或者可以区别于许多不同的女人,可以区别于更多不同的男人。

|

| 导演: 梅雅·黛伦 |

|

当“他者”到来,解构的只是一个人自由随意的世界,但即使面对面,他们之间也不存在任何仪式。A和B,只是在不同的动作中,不同的方位里,做着自己的事,即使两个人一起缠绕着毛线,彼此之间也是对等的,也没有仪式的束缚。A用手将毛线展开来,B则把它们绕成一个团,A充满喜感,B却目光呆滞,她们的交集仅仅在于同一个房间,同一团毛线。但是当B的出现打破了A的世界,仪式便会慢慢产生,比如A必须一层一层解开,B必须一层一层绕紧,必须是仪式的要求,只有在必须遵从的动作里,仪式才能建立起自身的规则。

但是显然,这样的仪式是脆弱的,A从椅子上消失了,空留下一个位置,对于B来说,她的到来启动了仪式,却取消了A,也就是说,仪式并没有发展成稳固的一种形式,反而在出现之后就走向了终结。这是仪式的消失阶段,在消失之后,B便承担了一种使命,那就是寻找和重组。在B的后面出现了一个年老的女人,她在远处,望着B。这个女人可以很随意地叫做C,但是当A、B和C都被贴上标签的时候,字幕序列可能在无形中建立了一种秩序,而这种秩序就会变成人为的命名,所以取消C的命名,让她仅仅成为一个诱惑者——正是她在远处的凝望,使得B终于走进了另一个场景。

|

|

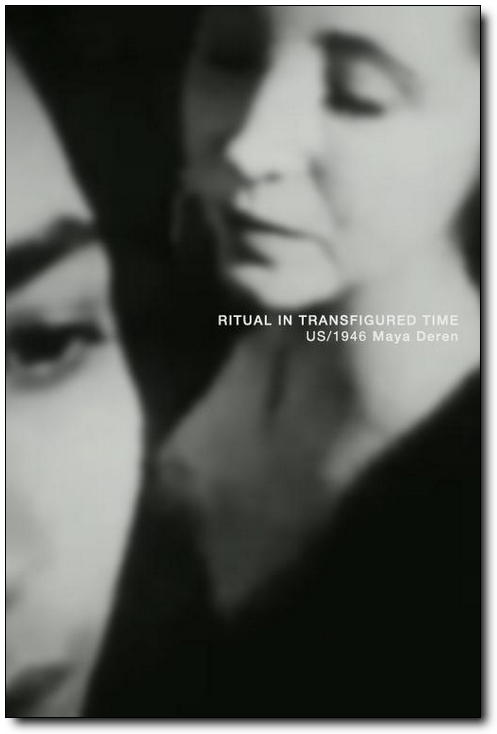

| 《时间变形中的仪式》电影海报 |

这是一个聚会的现场,男人和女人,女人和女人,以及男人和男人在对话,在聊天,在喝酒,在跳舞。这是众人的世界,对于仪式来说,已经具备了公众性这一条件,而当B慢慢进入聚会场所的时候,看起来仪式必将要发生。她披着薄纱,她带着十字架,眼里是某种虔诚的目光,但是当经过C,经过那扇门的时候,聚会场所里发生的一切却是对于仪式的背离。这是嘈杂的地方,这是喧闹的聚会,人头攒动,杯觥交错,几乎没有什么东西被固定下来,烟已点未点,舞已跳未跳,男人和女人,女人和女人,男人和男人,他们都没有被命名,他们都成为随意的个体,他们擦身而过,他们交错而进,男人本来迎向一个女人,却在他们中间穿过另一个男人,女人接受男人,却在他们中间走过另一个女人,于是聚会中总是出现错位,总是被别人交替。

仪式感早就丧失了,而这种仪式感的丧失在某种意义上是一种隔阂,人与人之间不是真诚交流,每一种表情都不是自然流露,而在这种隔阂状态中,在这种仪式感丧失的公众场合里,时间开始变形,表情被定格,动作在重复,它不是自然流淌,它不是缓缓行进,定格和重复的变形映衬着每个人内心的空虚,映衬着人与人之间的疏离感。而在变形的时间里,只有置换场景或许才能得到解救——一个蒙太奇之后,B和一个男子的脸贴在一起,但是已经不在聚会上,而在花园里。

没有纷繁的众人,没有嘈杂的大家,这里看起来只有B和男人,他们是舞者,男人裸露着上身,和B一起跳跃、旋转,在舞蹈的世界里重建秩序,重新获得仪式感。在这里没有了在一个房间里时和A的随意,也没有A突然消失的尴尬;在这里没有了和大家在一起的隔阂,没有了错位和交替;在这里,只有共舞,只有合作,只有艺术和美。但是在这个已经具有了仪式意义的世界里,他们身后却有三个女人,也不是被命名的D、E、和F,他们也是随意的,但是对于舞蹈仪式来说,却是破坏性的,于是男人分别和它们舞蹈,然后以一种推送的方式,离开一种仪式,也就是说,三个女人并不是B在仪式中的替身,而是在分别被推向雕塑、柱子和灌木丛的过程中,剔除了仪式中的杂乱,而定格的出现又将这三个几乎重复的动作引向变形的时间里。

剔除之后是不是就会回归仪式?其实在男人和三个女人共舞而推送过程中,B显然是一个旁观者,也就是说,在剔除杂乱的时候,也剔除了仪式的必要部分,所以B开始从这个秩序中脱离出来,开始远离男人,而这种逃避方式已经把仪式带向了更脆弱的地步,没有了秩序,没有了主体,没有了关系,何来仪式?B越走越远,最终消失在男人的视线里。而这种消失意味着她有机会进入到另一个世界,另一个世界还会有仪式吗?一扇铁门打开,一尊雕塑在眼前——那个男人已经把舞蹈的动作固化,他挥动着双手,他举起了头,一个连续的过程变成一种瞬间,这是对于时间的固化,也是对于仪式的固化,而在固化的意义上,似乎更接近仪式,因为B可以抬头看着雕塑,保持一种虔诚和崇敬的态度,以瞻仰的方式让一种艺术和美变成永恒。

是的,仪式的意义或者就在它的恒久性,恒久是抵抗变形的时间,抵抗被改变的现场,抵抗嘈杂和隔阂的众人,但是当舞者被固化为雕塑,当仪式被固化为永恒,有时候却意味着个体的完全丧失,也就是说,个体意义会屈从于一种仪式感,而取消自身的属性,甚至命名。男人从雕塑变成活人,开始继续追赶B,而B在逃避过程中,却在那古老而颓废的建筑世界里,陷入到另一种被替换的命运中。B在转角处发现的是A,他试图抓住A,或者他把A当成了B,希望重新回到两个人的仪式现场,但是A挣脱了男人的手,朝着大海走下去,渐行渐远,却也越陷越深,在男人的目光中,在观者的目光里,A最后消失在水面上。

消失也是一种永恒,而死亡当然也是一种仪式,在下沉而最后浸没的世界里,A又变成了B,而B的薄纱、十字架,却依然像曾经进入那个聚会场所一样,她在找寻,她在进入,而世界已不再嘈杂,没有男人和女人,没有错位和交替,没有已点未点的烟,没有已跳未跳的舞,只有自己下沉的世界,黑暗,无声,走向死亡。死亡消灭了变形的时间,死亡具有了固化的生命,死亡最后也具有了仪式的意义。

从两个人的房间,到众人的聚会场所,再到共舞的花园,再到一个人的死亡,从A到B,再从B到A,最后又回到了B,时间以定格和重复的方式发生着变形,仪式在消失、交错和逃避的场景中重构,当最后在负片的终结中诠释一种覆灭的时候,其实仪式已经变成了一个无法逃避的永恒状态,生命仪式、宗教仪式、艺术仪式,即使被定格而固化,即使被重复而看见,它最后指向的却是一种死亡,死亡里其实没有了那没有名字的女人,没有了成为雕塑的男人,也没有被偶发的标签贴着的A和B,他们都是时间仪式里不可逃避的一部分,而只有被自我命名的梅雅·黛伦能够将这种仪式完全还原为一种技术,她在摄像机后面,看着在影像里的另一个梅雅·黛伦,按下按钮,于是“借助剪辑功效在非连续性的空间里创造连续运动的印象”便成了1946年的仪式。

[本文百度已收录 总字数:3857]

顾后: 《电扇和花儿》:异端的权利