|

编号:C36·1950905·0162 |

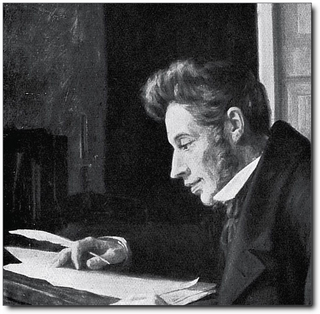

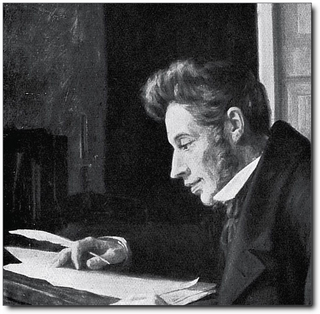

| 作者:(丹)克尔凯郭尔 |

| 出版:作家出版社 |

| 版本:1994年2月第一版 |

| 定价:6.00元 |

| 页数:320页 |

克尔恺郭尔,不是一个小说家,他只生活在哲学中,《恐惧与颤栗》、《非此即彼》探寻的是孤独的个体的形而上思考。这个平生只敬服苏格拉底的19世纪哲学家,让人们艰难地进 他的“无限反思”中,关于生、关于死、关于爱。克尔恺郭尔的现代性无情地剖析了婚姻 的危机,幻觉、陷阱、欺骗以及无休无止的怀疑,让你悲苦得只能笑出来,而连自己上当都浑然不知。内收《酒案记》、《曾经男人的三少女》、《我看婚姻》以及《日记选》四部。

《曾经男人的三少女》:相爱是否出于上帝的意志

放倒1003个情妇的唐·璜至今仍昂首阔步于舞台上,出于对我们悠久传统的敬意,没人敢笑出声来。

—《日记选》

没人敢笑出声来,但至少唐·璜是利索地刻意追求一个修女,在舞台之上,在宗教之上,在戏剧文本里面,仿佛“猛虎踩碎的百合花”,将她像1003个西班牙女人一样勾引过来。只是对于多娜·艾尔维拉来说,那从修道院的宁静中拎出来的修女完全被一种激情的狂烈占据,不是来自寄宿学校,也不是在学校里就学会了爱人,更不是在舞会上已经会跟别人调情,对于唐·璜面前的多娜·艾尔维拉来说,她已经从修女而成为了某种轻狂的少女,甚至已经甘心放在被勾引者的位置,给唐·璜的1003个情妇做了再一次的明证,所以在那个从马车上下来的多娜·艾尔维拉完全具有了雍容的欲望象征,黑绸是最高的趣味,皎洁的嫩肌胜过新雪,脖子底下是一滩真正的胸脯,再加上行屈膝礼,加上深深地鞠躬,加上咧开嘴的笑,一切都变成了有着神谕的风度:她不说出也不隐瞒,只一位地暗示。

赫拉克利特描述的克德尔斐的神谕成为她的秘密,而她也已经成为唐·璜的“史诗命运”,这种史诗命运是让多娜·艾尔维拉从唐·璜身上找到了隐秘的角落,找到了照亮最暗晦的火炬,甚至在一种爱里面点燃起复仇,“她正是唐·璜最好不过的猎物;他懂得怎样将她的激情。诱导出来,使它入野,难禁,贪婪,弄得它只能在他的爱中才可饱足。”只有在唐·璜那里才有她的一切,而这种拥有彻底毁灭了她以前的一切,那个修女的一切,“她的爱甚至在一开始就只是一种绝望;什么都对她无意义了,天上的抑或地上的,除了唐·璜。”对于绝望而产生的爱,或者就是绝望的爱,对于带着宗教意义的多娜·艾尔维拉来说,唐·璜就是从天上到地下的全部意义,就是一种由自己来复仇的关系,而对于唐·璜来说,这种勾引包含的不是肉欲,而是反思性的悲伤,因为唐·璜又抛弃了多娜·艾尔维拉,所谓真相大白,就是用一种勾引和抛弃的过程,让多娜·艾尔维拉“在绝望中暗哑”,仇恨、绝望、复仇和爱,一齐迸发出来,而这种迸发对于她来说并不是当初的无意义,而是成为可以描绘的一部分,甚至成为被艺术再现的对象,而这种表明,这种描述都属于她自己的一部分,甚至在这种过程中找到了庇护所,成为了她自己:“她失去了—切——当她选择了这世界,就失却了天堂,当她失去了唐·璜,就连这世界也失掉了。”

这就是反思性悲伤,因为他将她抛弃,又将她吸引进自己的生命运动,而且这种反思性悲伤的表现是她从来不相信唐·璜是骗子,所谓无时无刻沉迷于对唐·璜的追求,就是一种悖论,一方面是将自己的灵魂保持在骚动状态中,逃避反思性悲伤,而另一方面,仇恨、悲苦、诅咒、祈祷和起誓中她的灵魂却并未返回到自身,所以沉浸在受骗的反思中。所以“他骗了我吗?没有!他应允过我什么吗?没有!我的唐·璜可不是个求爱者,不是个可怜的懦夫;他要是这样的人,一个做修女的也犯不着屈尊将就了”的反思中,她和唐·璜相会了,在这样的相会中,眼泪被整体的美取代,脸的苍白被灵性所取代,孩子般的天真被女人的激情所取代,甚至她的所有变化都是在于唐·璜对峙,对于多娜·艾尔维拉来说,只有一个念头,那就是报仇。而从反思性悲伤开始,直到不承认被骗,再到仇恨,对于她和唐·璜来说,完成了最本性的命名:“于是她跟唐·璜一样地了不起了;因为有本事勾引到所有女人,是男人本牲的最真实完全的写照,而被全心地勾引,然后比任何妻子都强烈地去恨,或者说去爱,也是女人本性的最真实完全的写照。”

被勾引就是本性,而不管是爱还是恨也都是本性,所以在多娜·艾尔维拉面前,她已经超出了1003个情妇具有的玩笑意义,而成为伦理和宗教范畴的标本,在她面前或许有三种选择,一是从伦理和宗教的意义上,她继续爱着唐·璜,跳进淫荡的女子的故事中,再从后悔过罪中得到拯救;而在伦理和宗教之外的选择,便是她将唐·璜变成一种追求的终极目标,找到“像唐·璜那般有力地传布着快乐逍遥的福音的牧师”,也就是她要将自己从绝望中救出来,在如唐·璜一样的爱中寻求安慰,这间庇护所对她来说宁可不相信他是骗子。而对于多娜·艾尔维拉来说,比芦苇还纤弱的她其实已经找不到唐·璜了,所以即使唐·璜还在昂首阔步于舞台,还在继续他1003个情妇之外的勾引和抛弃,对于多娜·艾尔维拉来说,戏剧性的玩笑也应该到了终点,“她必须回到自己之中去”,因为他的爱已经无力滋养她了,而对于她来说,活着的目的就是为了找到切实可以悲伤的道路,在不被欺骗的道路上她在寻找,“她在海上遇了险,毁灭在即,然而她并不怎么惊惶,她没注意到这个,她正矛盾着该先抢救什么才好。”

|

| 克尔凯郭尔是不是陷在“或者/或者”的悖伦中 |

这是曾经男人的三少女之一,多娜·艾尔维拉身上更多的体现着宗教绝望之外的勾引和抛弃,体现着本性的寻找,而在歌德的《格拉维各》里,玛丽·博马舍那里,对于反思性悲伤的最直接呈现便是破裂的婚约,她是欺骗造成的不幸爱情代表,“就这样,格拉维各抛弃了她,毫无信义地中止了他们的婚约。她是惯于依赖他的了,他与她这么一刀两断,她就没连有了足够的力量来承受;她无助地落进了环境的怀中。”而这种无力承受在玛丽·博马舍那里,甚至成为了自责的理由:“不,他决不是骗子,这将我与他永远联系在一处的嗓音决不是欺骗。骗子,他决不是的,即我还从未能理解他。”那么《浮士德》中的玛格丽特呢,“这姑娘身上特别使我们舍得爱的,是她单纯得谦卑得分外迷人的纯洁的灵魂。”这种分外迷人的纯洁灵魂是最具反思性悲伤的特点,但是她和艾尔维拉的区别并不只是经历各异的女人之间的差别,她们的差别和两个所爱过的男人有关:“这差别与其说是基于两个女人的不同个性之上的,还不如说是基于唐·璜们和浮士德们根本区别上的。”也就是说唐·璜是身体意义的,甚至是肉欲意义的,而浮士德是魔鬼人物,他更多是一种精神和心灵意义,虽然在当他整个失去从前世界的时候,也对肉欲的消失“牢牢记挂”,但是这种在肉欲的刺激中寻求的“与其说是快乐,还不如说是心灵的排遣”,所以在浮士德那里,玛格丽特是作为灵魂的代替物而出现的:“在她,浮士德是太了不起了,她对他的爱最终一定会挤崩她的灵魂的。这一刻不久就会到来,因为浮士德无疑已感到她不该再滞留于这一直接性中;他没有带她进入精神的超境,因为这正是他自己想逃避的;他想在感官上得到她——然后再抛弃她。”得到和抛弃,也并非如唐·璜一样,是在最后的找寻中,玛格丽特所说的“消失”是一种对记忆的留存,尽管记忆里带着面具,带着虚幻,但是至少可以在反思性悲伤中留下自己的眼泪:“我还能悲伤么?不,不能了!悲伤夜雾似地笼罩住我的灵魂。别转头去吧,我将放弃你,再不要求属于你了;就只请你往我身边坐坐,看着我,这样我会有力气叹息;跟我说说话吧,对陌生人似地跟我说说你自己吧,我会忘了说话的就是你的;说吧,就让眼泪夺眶而出好了。”

“所以,当由不幸的爱情而来的忧伤是源于欺骗时,反思性悲伤的楔入将不可避免”,无论是多娜·艾尔维拉还是玛丽·博马舍,或者是玛格丽特,她们作为“曾经男人的三少女”,都经历了被欺骗的爱情,而这种被欺骗带来的忧伤也使她们获得了反思性悲伤,“这一类悲伤轻易不肯艺术地再现自己,因为在它内部,内在与外在之平衡已被打破,情感从空间上讲已不大确定得住了;从另一方面说,这种悲伤还会抑制这种再现,因为它缺乏内在的宁静,时刻都在运动之中,虽然这运动并未给它加添内容,但其中的骚动却是本质性的。”时刻都在运动,不肯轻易地用艺术再现自己,所以对于“曾经男人的三少女”来说,她们只是被安排在舞台上,在歌剧里“运动”,但并不是艺术,或者说,用这些文学名著的虚构人物来阐述反思性悲伤,最终的目的是阐述女人在恋爱、婚姻以及宗教的社会里的角色定位,不管是绝望的爱还是婚约的破裂,不管是勾引和抛弃还是纯洁的灵魂,对于女人来说,她们的面前永远站着男人,站着把她们陷在爱的困境里的男人,这男人是制度,是权力,也是某种救赎的阻力,而在这样的困境面前,所有的女人似乎都在孤独的状态中:“《唐·璜》中最孤独的场景是表现泽列娜的那一幕:并不是说她是孤独着的;不,是她变得孤独了”,孤独不是一种永久状态,而是一种改变,而这种改变就是男人。在《酒宴记》中,五个男人在酒宴之后所探讨的女人就是一种被设定的“孤独”:“在酒宴上,头等大事就是吃喝,女人压根儿就不该来凑这个热闹,她是无法规规矩矩的,她真要是规规矩矩了,定会有伤大雅的。女人一出席,这吃喝大事就要大打折扣了。”

这个“七月末后几天的某个晚上的十点左右相聚的”酒宴,在格雷布斯森林的那个“八道角”的地方,他们的议题是爱情或男女关系。在“年轻人”看来,不幸的爱情是“最惨苦的悲伤”,作为从未上过爱的战场的他来说,“爱情是我所能思考到的最最矛盾不过的物事,而同时它又最最让人啼笑皆非的。”因为在他看来,可爱的东西是无法言说的,害怕爱情的“悲剧性”对于没有爱情的“年轻人”那里,自然成了嘲笑的东西,变成了“喜剧性”的明证,“有矛盾的地方,也一定有喜剧性在。这是一条我一直在探究的线索。“所以对他来说,爱情是伴随着恋人们的死亡而消失的,而这种悲剧和喜剧的矛盾对他来说则变成了思想的实验,“所以,你们瞧,我摈弃了爱,在我,思想是一切的一切。”也就是说否定爱情只是为了自己的思想,而这种思想最终的意义是保持某种形而上学的纯洁:“我真心以为,如果有什么东西是神圣的,那一定是处在爱中的事物,如果说在哪种情形下不忠是卑鄙的了,那一定是发生在爱之中的,如果说有什么欺骗是可恶的,那一定是进行于爱之中的;但我的灵魂是纯洁的,我从未看见哪个女人就想要她了,我从未心猿意马,动摇再三之后还是盲人瞎瞎马继地一个猛子扎入或晕倒在某一事关重大的关系之中。”

当然,“年轻人”所说的喜剧性在康斯坦丁看来,是一个“玩笑”:“她只有被归人玩笑这一范畴中才恰当。去成为绝对,去绝对地行动,体现出绝对,这些都是男人们的戏;女人的戏是在各种关系间安然相处,这两种格格不人的存在物之间,决不可能有相互间的联合行动。这一分歧正好构成了一个玩笑,而玩笑最初就是跟随女人来到这世界的。”在他看来,玩笑不是一个带有喜剧性的美学范畴问题,而是一个伦理范畴,并且是一个“有缺陷的伦理范畴”,女人就如我们在发言时滔滔不绝地说上一两句话,突然用一个“,”来中止,那是死寂,当然也会影响听者的情绪,也就是说,女人完全是一种影响情绪的东西,是一个玩笑,所以,他引用亚里士多德的话指出,“女人是不能被拿来用在悲剧里的”,因为,“她更适宜于放在一出半小时的闹剧中,被当作伤感的严肃消遣,千万不能被放进五幕正剧里。于是她就死了。”所以在他看来,成为一个男人是上帝的恩赐,而女人的内涵完全是反面的,“相比之下,她正面的内涵是虚无,严格讲来甚至是有毒的。”

一种是对爱的虚无,一种是对女人的鄙视,而在其他人看来,女人要么是一种时髦的肉欲,要么是感官的快乐,甚至是神设计制造出来的东西,更神奇,更鲜美,以及更诱人,虽然女人“将天堂和人世间推入了纷乱”,但是在她们面前,总有一个勾引她们的勾引家,正是勾引家的男人存在,所以女人会“变得”孤独,这种改变对于爱情或者婚姻来说,都成为一种幻觉,而在《我看婚姻》中,尽管那个“在基督教传统下以另一种方式被抚养成人的”作者来说,对于婚姻是持肯定态度的,“让一切的荣耀都归于婚姻吧,也让一切的荣耀都归于歌颂婚姻的人。”因为在他看来,结婚是男人肯定性决断所展示的的一种思想力,是对于永恒和时间的驾驭,而这种永恒和时间带来的是人类自己的反思,“因此,婚姻是人类生存的美妙的中点和中心,而由婚姻引发的事越高妙,我们对它的反思也越深:这一引发以神秘的方式显现了天国的美妙。”或者说,更进一步讲,是婚姻和宗教的一致性,“尽管相爱是否出于上帝的意志,相爱时是否以某种宗教上的解释为前提,这还说不准,婚姻却绝对源于宗教。”对于爱情的延续,婚姻在某种程度上变成了一种形而上的东西:“婚姻是神圣的,受上帝保佑的。它又是公民性的,因为恋人们通过婚姻而属于国家祖国和他们的公民伙伴们的关心范围了。它是诗意的,诗意得难以言表,正如爱一样,但决断是那自觉的翻译者,将热情翻译成了现实,而这翻译又是如此地准确,哦,太准确了!”

而其实,诗意的爱情和神圣的婚姻并非是真正具有宗教性,在克尔凯郭尔看来,所谓意义的终点是上帝,人生之路就是天路的历程,所以从存在主义的哲学命题出发,爱情和婚姻在男人构筑的世界里,已经变成了某种世俗的勾引物,“她说:答应我你将常常想着我。我答应了。她说:吻吻我。我吻了她——不是出于怜悯。仁慈的上帝!”而实际上,这些都只是将“上帝的仁慈”纳入了人类的筹划中,而真正的意义是:“上帝不是我理解得了的,需要的是去行动。”所以不管在《曾经男人的三少女》中,还是在《酒宴记》中,或者在《我看婚姻》中,起点都是女人,都是“变得”孤独的女人,都是当成玩笑和被勾引的女人,“我只消提醒以下事实:“永恒的幸福最初是由原罪来开道的。”所以对于“相爱是否出于上帝的意志”的命题的最好解答是将自己独立在酒宴之外,独立在男人之外,成为“纯粹的存在物”:“但我又是谁呢?谁也别问我。因为要是谁也没想到过要问我,那我真是解脱了,那样的话,我就不至于遭逢那最糟的事了。再说,我也不值得人来过问,因为我到底还是个最最不起眼的人物,劳烦了别人来问起我,怪不好意思的。”