|

编号:W54·2161030·1338 |

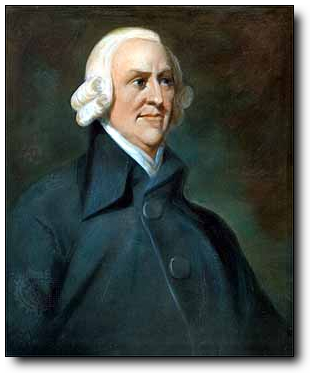

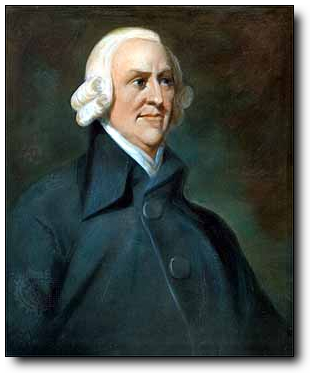

| 作者:【英】亚当·斯密 著 |

| 出版:中华书局 |

| 版本:2012年10月第一版 |

| 定价:原价58.00元现价35.00元 |

| ISBN:9787101087949 |

| 页数:849页 |

全名《国民财富的性质和原因的研究》。“经济学之父”亚当·斯密对政治经济学的基本问题做出了系统的研究,创立了一个完整的理论体系。其“看不见的手”像牛顿的万有引力定律一样,是亚当·斯密献给人类的伟大观念,这一观念培育出来的市场经济制度。我们曾经长期否定亚当·斯密的智慧,甚至把“经济人”和“看不见的手”说成是对“私有制的公然辩护”。所幸的是,现在我们已经接受了亚当·斯密的主要观点。具体地说,亚当·斯密的《国富论》在今日之意义主要表现在以下两点:首先,承认人在经济生活中的利己性是搞市场经济的前提。其次,亚当·斯密在《国富论》中提出的依靠“看不见的手”管理经济、尽量减少政府干预的思想对每个国家的经济改革有重要的指导意义。《国富论》不仅是一本经济学的百科全书,内容还涉及政治、制度、教育、宗教、历史、哲学等。

《国富论》:那一只看不见的手

他宁愿支持国内劳动,而不支持国外劳动,因为他追求的只是他自己的安全;他引导劳动去生产能具有最大价值的产物,因为他追求的只是个人的所得,而在这一点上他就像在其他许多场合一样,他总是被一支看不见的手牵引着去促进一个他全然无意追求的目的。而且也并不因为他没有任何这种意图,就对社会更坏。

——《第四编·第二章 对国内能够生产的外国货物进口的限制》

一支手,是一只手,也是一双手。首先,如果单从阅读和摘录的功用出发,一只手,或者一双手,是有形的手,是看得见的手。《国富论》,上下册,放在书桌上的右侧,于是便自然地使用了右手:右手取下,右手撕下包装在上面的塑膜,右手将塑膜扔进垃圾桶——当然左手是辅助,在两只手的交叉配合中,最终拿掉了在上面写有“西方政治经济学的开山‘圣经’ 影响世界历史的十大著作之一”的腰封,然后翻开:或者是左手抚摸着精装的封面,右手打开了第一页;或者是左手用一个指头按压住读过的书页,右手不断地翻阅未读的书页;或者左手控制着抵达的内容,右手用扫描笔摘录句子。

这是阅读的开始,必须在左手和右手的控制和配合下完成,从一个黑夜的奥另一个黑夜,从一章阐述到另一章阐述,从一种体系到另一种体系,左手和右手始终是看得见的,始终是功能型的。这是现实之一种,对于阅读来说,一双看得见的手属于人体的一部分,它没有关于物质的交换,也不具备利益的追求——知识进入头脑,思想进入头脑,也只是一种精神意义的。

这是把一种阅读当成了中心事件,其实关于一双手,关于一双有形的手,在阅读之前也早已经出现了。一本不是在亚马逊的下单的书,一本不是在新华书店购买的书,来自于若干年前的一次偶然经历,在杭州的假日书市上,只是为了淘到一两本古旧书,却发现了正在出售的新书,和网上和书店里出售的新书一样,也是被塑膜包装着,但是比网上和书店还要便宜,这无论如何都变成了必然的选择,而这样的选择自然将一双手带向了市场的交易体系中。

不是以物易物的交换,而是以货币的方式购买所需的物品。一双手,或者一只手,首先是拿起了这本陌生的图书,然后翻看封底的价格,然后在询问卖主价格之后,从皮夹里拿出纸币,连同那一本《哥伦比亚的倒影》,以“一手交钱一手交货”的方式完成了简单的交易。钱是看得见的钱,是有形的钱,手是看得见的手,是有形的手,当然,图书也是看得见的书,是有形的书,当钱从一只手递向另一只手,当书从另一只手拿到一只手,在这个书市里,和价格、物品,甚至收入有关的市场行为就完成了。

这或者就是一个经济学的最简单案例,钱是我收入的一部分,是从劳动分工开始获得的报酬,然后通过买卖双方合理的交易,用货币特殊形式的纸币购买了实实在在的两册本的《国富论》,而当这一本政治经济学的“圣经”变成我九品书库中的一员,原价58.00元现价35.00元的市场价格是不是可以折射出起必然的价值?有形的双手完成了交易,有形的双手帮助完成了阅读,价值或许不体现在商品固有的自然价值上,也并非是和交易完成后的市场价值里,它可能就在从封面翻到最后一页的使用价值里。

但是,当用有形的双手完成了最后一页的阅读,对于价值的最明显标记也只是完成了所谓知识的积累,它是关于“劳动生产力提高的原因及劳动产物在不同阶层人们中分配的自然顺序”,关于“资财的性质、积累和用途”,关于“不同国家不同的富裕进程”,关于“两种政治经济学体系”,以及关于“君主或国家的收入”。作为一本政治经济学的“圣经”,我对于知识获得的态度是一种尊敬,目光是一种仰视,或者在我对于那次假日书市购买案例的解读中发现了经济学的一些最基本概念,如此说来,这样的知识也是有形的。

但是,当这种有形被一双手从封面翻到封底的动作所完成之后,我却更看不见那种阅读的价值了,甚至直到以回顾的方式查阅相关的信息,才知道就是在这本书里,亚当·斯密提出了“看不见的手”,仅仅是一次,当后来研究者从这本上下两册、849页、69万字的“圣经”中挖掘有用的东西,却最后在“看不见的手”中发现了真正开创性的贡献,和道德无关,和利益有关,和慈善无关,和市场有关。但是这“看不见的手”在我一双有形的手自始至终的动作里,在摘录为知识的笔记中,却完全没有看见。

果然是“看不见的手”,果然是单数的“一只”,于是又以网络上摘录的句子为线索,寻找这只出现一次的“看不见的手”:“因此,当每一个人企图尽可能地使用他的资本去支持本国工业,从而引导那种工业使它的产品可能有最大的价值时,每一个人必然要为使社会的每年收入尽可能大而劳动。的确,他一般既无心要去促进公共利益,也不知道他对之正在促进多少。他宁愿支持本国工业而不支持外国工业,只是想要确保他自己的安全;他指导这种工业去使其产品能具有最大的价值,他这样做只是为了他自己的利益,也像在许多其他场合一样,他这样做只是被一只看不见的手引导着,去促进一个并不是出自他本心的目的。”这一句话被标注在《国富论》第四卷第456页上,没有具体的版本信息,和有形的手拿住的这两册中华书局“国民阅读经典”肯定不是同一个版本,因为在这里只有第四编,只有第四章,根本没有第四卷。

|

| 亚当·斯密:那一只看不见的手藏在何处 |

但也确实是一条重要的线索,第四卷或者就是第四章,第456页或许也是句子大致的位置,已经被合拢的书再次打开,依然是有形的手,看得见的手。终于,在左手按压住书页,右手以食指按图索骥的办法找到了相似的句子:“每一个人都在不断努力为他的资金寻找最为有利的投资途径。诚然,他考虑的只是他自己的利益,而不是社会的利益。但是他在研究他自己的利益的时候,自然而然地,或者可以说也是必然地会研究和导致他去选择对社会最有利的途径。”第四编之第二章《对国内能够生产的外国货物进口的限制》,第400页。但是没有出现“看不见的手”,于是继续用看得见的手寻找“看不见的手”,最终在右手轻轻翻过一页之后,在第402页找到了那隐藏在其中、只出现一次的“看不见的手”:

但是,每一个社会的年收入总是完全相等于该社会的整个年产物的交换价值,或者明白地说与那个交换价值相同的东西。因而,由于每一个人竭力尽其所能地把他的资金用于支持国内劳动,并竭力指引那个劳动去生产具有最大价值的产物,每个人必然会尽力使社会的年收入尽可能地增加。诚然,他通常并无意去促进公众的利益,也不知道他促进了多少。他宁愿支持国内劳动,而不支持国外劳动,因为他追求的只是他自己的安全;他引导劳动去生产能具有最大价值的产物,因为他追求的只是个人的所得,而在这一点上他就像在其他许多场合一样,他总是被一支看不见的手牵引着去促进一个他全然无意追求的目的。而且也并不因为他没有任何这种意图,就对社会更坏。他在追求个人的利益时,时常比他真实地有意促进社会利益时还更加有效地促进了社会的利益。我从来没有听说过那些伪装为了公共利益而经商的人做了多少好事。诚然,那种装模作样,在商人中并不普遍存在,所以无须说什么去劝阻他们。

摘录长长的一段,其实是为了凸显和“看不见的手”有关的论述语境,一个宁愿支持国内劳动的人,一个只追求个人所得的人,一个无意促进公共利益的人,其实在这种有形的目的之外,他却被另一只看不见的手所牵引着,也就是说,他并没有有意去促进社会利益,但是因为在追求个人利益的最大化的同时,“时常比他真实地有意促进社会利益时还更加有效地促进了社会的利益”。发现只出现一次的“看不见的手”,而且是按图索骥地寻找到,深藏在里面,却成为一个经典的观点,着是不是如英国剑桥大学的艾玛·乔治娜·罗斯柴尔德所说:“‘看不见的手’不是亚当·斯密的经济学重要概念,而是在开一个反讽的玩笑”?

反讽或者就是因为它也是“无意去促进公众的利益”的那个关键词,那个术语,那个观点,而对于从看得见的手开始的阅读行为,也变成了反讽。但其实这只看不见得手在亚当·斯密那里,就是一个一以贯之阐述的经济体系,它或许就在序言里给出了一种现象的预设:“反之,在文明和兴旺的国家中虽然有许多人没有劳动,而其中的许多人消费的劳动产物却1O倍、甚至经常100倍于大部分从事劳动的人所消费的劳动产物。而社会的整个劳动产物又是如此巨大,以致所有的人常常是都得到了充分的供应。”在狩猎和捕鱼为主的国家里,所需要消费的生活必需品和便利品来自于每个人从事的游泳劳动,但是为什么他们“竭尽全力”,最后还是会生活在极端悲惨和贫困之中,亚当·斯密给出的理解是因为他们没有劳动的分工,在没有劳动分工的野蛮社会里,劳动的产物和消费几乎是同等量的,所以那些没有劳动能力的“婴儿、老人以及患有缠绵的疾病的病人”,最后的命运就是饿死或者被野兽吞食。但是在文明社会里,劳动的分工带来了劳动生产力的增长,“由于分工具有这个优越性,于是不同行业和不同工种逐渐分化出来。”最后是全社会的普遍富裕。

而考察这种劳动分工的根源,就在于“人类天性中的这种倾向”,那就是“要求物物交换,以物易物,相互交易”。因为有了剩余才会去交易,因为有了交易才能满足消费,所以交易导致分工细化,分工细化又使得工人能够利用规模经济产生比没有交易时得到更大的财富总额,这是一种非预期的结果,个人交换、专业化和扩大市场自由,便为个人也为国家积累的财富,也就是资财。而另一方面,这种“天然自由的简单体系”不是依存于个人的善心,而是依存于一种自由交换制度中利已心的作用,两个人进行交易,就是因为能从交易中能获得好处。

“我们要向他们讲述的不是他们的人道博爱,而是他们的私心。决不要向他们谈论我们自己的需要,而是要谈论他们的利益。”从劳动分工的根源到货币的产生,从商品的劳动价格和货币价格,到劳动工资、资本利润和地租,从资财中的流动资本、固定资本,到资本的积累和资本的不同用途,从商业体系和作农业体系这两种不同的政治经济学体系,到君主或国家的收入,亚当·斯密其实一直在构建这样一个出于人的利己心、通过一种东西和另一种东西进行交换、互易和交易而形成的经济体系,它是市场的,是商业的,是贸易的,最后的目的就是达到国家富裕,“每一个文明社会的庞大的商业是在城镇居民与农村居民之间进行的商业。它是由天然产物与制造品的交换构成的,这种交换可以是直接的,也可以是通过货币作为媒介,或者某种代表货币的纸作为媒介来进行的。”而这也是一种文明社会所必须建立的经济体系。

看得见的手在交易,看得见的手在翻阅,看得见的手在寻找,而看不见的手,在钱成为收入,在市场购买商品,以及反讽的按图索骥中,或许就变成了另外一种动力,另外一种意义,但愿,还有另外一种富有:“他在追求个人的利益时,时常比他真实地有意促进社会利益时还更加有效地促进了社会的利益。”

《国富论》摘录

不过不管怎样,只要采用了分工,在任何一门手艺里分工都会给劳动生产力带来成比例的增长。由于分工具有这个优越性,于是不同行业和不同工种逐渐分化出来。

在一个开化的社会里通常一个农民就是农民,一个制造业者就是制造业者。

由于在一个治理得很好的社会里产生了劳动分工,各行各业生产成倍增长,于是导致了社会,包括社会最低层人们在内的普遍的富裕。

我们决不能指望从屠夫、酿酒师或面包师的仁慈中获得我们的午餐。我们只能从使他们关心其自己的利益中来获得我们的午餐。

我们要向他们讲述的不是他们的人道博爱,而是他们的私心。决不要向他们谈论我们自己的需要,而是要谈论他们的利益。

由于我们相互是通过契约、以物易物和购买来获取大部分我们所需要的相互帮助和照料,正是这个以物易物的意向最初引起了劳动的分工。

这样一来,每个人都是靠交换而生活,或者在某种程度上都变成了一个商人;而社会本身也变成了一个地道的商业社会。

货币正是以这种方式变成了所有文明国家进行商业活动的通用媒介,通过它的干预所有货物才可以进行买卖,或相互交换。

任何商品的价值,对于其占有者和自己不打算使用或消费而只是想用它去与其他商品交换的人来说,任何商品的价值就等于他能够用以去购买其必需品的劳动量或他所能支配的劳动量。因此,劳动量是衡量商品交换价值的真实尺度。

劳动是我们购买一切东西所付出的原始货币,是第一价格。

估计一件商品的交换价值自然而然地更多的是用另外某种商品的数量,而不是一件商品所能购买的劳动量。

但是当以物易物停止了,货币变成了商业的共同媒介时,每—特定商品就经常更多的是与货币交换,而不是与其他任何商品交换了。

因此,可以明显看出劳动是唯一通用的也是唯一准确的价值的尺度。或者说是我们可以在一切时代和一切地方用来比较不同货物的价值的唯一标准。

由于是货物的名义价格或货币价格最终决定了一切买卖行为的精明与失算,从而也调整着几乎日常生活中牵涉到价格的全部交易;因而人们多关注于商品的名义价格,而不大关注其真实价格,也就不足为奇了。

在商品的价格中,资本的利润构成一个特殊的组成部分,它既全然不同于劳动的工资,也受着完全不同的支配。

任何人从自己的资源所获取的收入必然是来自其本人的劳动,不然就是来自其资本,或来自其土地。来自劳动的收入叫做工资,来自管理或运用其资本的收入叫做利润。

垄断者通过使市场经常缺货,使有效需求永远得不到充分的满足来把他们的商品卖高价,高出于自然价格许多的价格,以此来提高他们的报酬,使工资和利润都大大地高出于它们的自然率。

然而引起劳动工资增长的却不是现有的巨大的国家财富,而是财富的不断增长。因之,劳动工资最高的地方并不是在世界上最富有的国家,而是在最兴旺,即正在最迅速变成富裕的国家。

对劳动的丰厚酬劳宛如一种必然的结果是不断增长的国民财富的自然象征;另一方面,贫穷劳动者的生活艰难是国家停滞的自然象征,而劳动者的饥饿是国家迅速落后的自然象征。

由于丰厚的劳动报酬鼓励了人口的增长,因而它也促进了普通老百姓的勤奋。劳动的工资是对勤奋的鼓励,而勤奋又像人类的其他任何一种品质一样随着对它的鼓励而更加提高。

劳动工资的增长必然促成许多商品价格的提高,而在这个提高中也就包含了工资增长的那一部分。

实际上高利润不仅会提高工资,更多的是会提高产品的价格。

每个人的利益都促使他去寻找有利的用途,而避开不利的用途。

资财的积累,就其本性来说,必须在分工之前完成。预先积累的资产越多,分工也能成比例地越细;而分工愈细,同一数量的工人所能加工的材料便能按比例增加更多。

所以由于分工的进步,在雇用的工人数目不变、所必须预先储备的食物数量不变的情况下,预先储备的材料、工具却必须比在分工没有进步时所需的多得多。

由于资财是改进劳动生产力所必需的,因而资财积累自然会导致劳动生产力的这种改进。

不通过流动资本,任何固定资本都不能产生收入。

货币是一个社会的仅有的一部分流动资本,维持着社会可能在他们纯收入中引起的任何减少。

货币这个流通的巨轮、商业的大媒介像所有其他行业的工具一样,虽然它构成资本的一部分,甚至极其有价值的一部分,但并不构成它所属的那个社会的收入的任何部分。

不是要通过扩大国家的资本,而是要通过使国家的大部分资本比原可能的更加活跃和具有生产性,这才是银行能够增进国家产业的最明智的运作。

资本由于异常节俭而增长,由于挥霍和渎职而减少。

依照事物发展的自然进程,每一个成长中的社会的绝大部分资本首先是投向农业,其次才是制造业,而最后才是对外贸易。

货币无疑地总是构成国家财富的一部分,但是我们早已表明它只构成一小部分,而且总是其中最无利可图的一部分。

消费是所有生产的唯一终点和目的。只有在必须促进消费者的利益时,生产者的利益才应当受到关注。

将士地产物视作每一个国家收入和财富的唯一来源的体系,就我所知,还没有任何一个国家采用过。(这是一个天才体系)

每一个国家的臣民应当根据他们各自的能力尽可能地为维持政府做出自己的贡献;也就是应该根据他们在国家的保护下所享受的收入按比例做出贡献。