|

编号:S38·2210709·1763 |

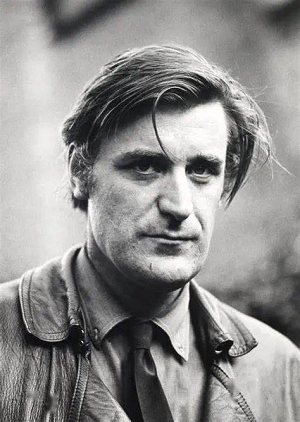

| 作者:【英】伍德·休斯 著 | |

| 出版:广西人民出版社 | |

| 版本:2020年12月第1版 | |

| 定价:88.00元当当63.40元 | |

| ISBN:9787219110591 | |

| 页数:616页 |

本书是英国传奇桂冠诗人特德·休斯的中译本诗集,涵盖了他近40年诗歌写作生涯。作品包括休斯最早的诗集《雨中鹰》,也包括开创性动物诗集《乌鸦》,标志性作品《卢柏克节》《沃德沃怪物》《穴鸟》等,儿童诗歌杰作《季节之歌》《河流》等,以及部分未公开出版的诗歌佳作。这些复杂而丰饶的作品,按照时间先后编排为一个厚重的诗歌序列,由他那比同时代人“更悠长、更深沉、更粗犷”的声音所推动,展现了他清晰的语言、睿智的幽默和对人类处境的洞察。在这里,自然界变成了一个惊心动魄、充满恐惧的类似人类的世界,而无论它们是关于农场的诗,还是关于动物的诗,乃至关于皇家假面舞会的诗,都展现了休斯卓越的诗歌技艺,充满了源自诗歌原始仪式般的内心喜悦。通过这些诗,我们将真正接近一个“乡村编年史作家”,“打破形式的现代艺术家”,“一个真正的梦想家和现代原始人”,一个拥有“雷霆之声”的强力诗人。

《雨中鹰及其他》:乌鸦内疚地飞走了

坐着

喝着茶,他看起来像只邋遢的上了年纪的鹰,

而他嘲弄的尖笑声

就像只邋遢的上了年纪的鹰那样。

——《记一个盖茅屋顶的人》

一个盖茅屋顶的人,脸光亮得像犁头,干瘦的前臂像钢索,他拍打着芦苇,把它做顶饰。大约是累了,就坐在那里喝茶。一个盖茅屋顶的人,已经饱经风霜,尽管这是一个清白的差事,但是对于他来说,“看起来像是只邋遢的上了年纪的鹰”,在那里坐着,在那里喝茶,在那里嘲弄出尖笑声。

大约没有人看见他,他孤独,而实际上,“看起来像是只邋遢的上了年纪的鹰”已经不会飞翔,已经不会从空中俯冲而下,因为坐着,喝着茶,所以他在屋子的“上面”,所以“看起来像是只邋遢的上了年纪的鹰”。不会飞翔的鹰,上了年纪的鹰,在上面“扣人心弦”当然,他再也不会成为“雨中鹰”——甚至还可能从屋顶上掉落下来,砸在地上成为一只死去的鹰。向上的可能,向上的不可能,向下的不可能,向下的可能,“他在上面”在和“上了年纪”形成的反差中,一只鹰丧失了不断飞跃而抵达天宇的意义,距离上帝太远,一只鹰只是一只上了年纪的鹰。

这是特德·修斯记下的“摩尔镇日志”,在这个小镇上,除了“盖茅屋顶的人”之外,还有一辆拖拉机,“汗流如注,/狂怒着,颤抖着,欣喜着。”还有一只狍子,“雪带走了它们,很快也带走了它们留下的蹄印”,当然如果向上看,还可以发现“彩虹”,“蔓延的狂风浓雾笼罩荒野,朝着我们/倾斜和变白,然后世界朦胧起来/并在四十五级的冰雹和震动大门的强风里/消失不见。”那一刻,在“彩虹的诞生”中,分明看见了朦胧中出现的上帝,“我们得找地方掩护。/把牛犊和他母亲留给上帝。”但是彩虹很快消失,上帝当然也不复存在,和“盖茅屋顶的人”一样,在上面只是一只不会飞的上了年纪的鹰,于是在《经过萨默塞特》的时候,发现了一只在地上的獾,“凝视纹丝不动的他,像一颗铁钉/被齐头敲进头骨,/敲进紫杉木桩。”这是生命重要时刻中的一只獾,因为“有些东西一定会留下。”

留下,就是像铁钉一样被敲进头骨中,留下,就是刻在大地之上——鹰和獾,组成的也是天空和大地的意象,而“摩尔镇日志”所记下的是一只本应飞翔的鹰上了年纪,一只生命中重要的獾在大地上留下永久的痕迹,如彩虹一般,当消逝,连上帝也变得模糊了。而这样的一篇再也飞不起来的日志,在1989年之前的1979年就已经写好了哀伤的序曲,10年前休斯就写下了《大地麻木》的诗集,在破晓时分,冰霜弥漫如闷燃的烟雾,天边却有着滚烫的铁块,一切都是起始的力量,但是水仙一动不动,鸟儿沸腾在大地边缘,悬铃木花蕾还没有绽放,树叶都皱成了一团,那世界只有转瞬的诱惑,只有怀疑的目光,最后都定格在“白屈菜和云朵的死亡展览上”。“大地麻木”是因为死亡的不断迫近,是言说的彻底丧失,“此时从单纯又不露声色的脸后面,自我看透了/一张不单是耳聋的脸,一张黑暗中的脸,一张未觉察的脸/一张仅仅是前面的皮,把自我掩藏、割裂的脸。(《聋哑学校》)”当然,也是不能像鹰一样飞翔,那个气定神闲的年轻人本来用十二镑买下了一辆摩托车,但是在一个雾蒙蒙结着霜的清晨,“他逃走了”,之后,“撞在一根电报杆上/在斯温顿西边一条笔直的路上。(《一辆摩托车》)”

也是死亡,也是逃亡,飞不起来的摩托车葬送了一个生命,而这“大地麻木”的世界里,这个死于车祸的年轻男人是因为发现了战争的隐痛:这是一辆战争期间的摩托车,它曾经轰响,曾经溃逃,曾经遇到故障,它现在锈迹斑斑,变得窘迫,变得陈旧,“在别处历经布伦机枪、炸弹和火箭筒。”当战争结束,爆炸停止,交出武器的男人成了和平时期的囚犯,但是,“战争回缩进他们的睪丸里,隐隐作痛”,而当年轻男人骑着摩托车逃走,仿佛那场战争的死亡魂灵还没有远离,终于斯文顿西边笔直路上的一根电线杆撞到了他,他倒在“大地的麻木”中,就像从屋顶上掉下来的那只看起来上了年纪的邋遢的鹰。

从“大地麻木”到“摩尔镇日志”,休斯似乎一直站在和战争有关的现实里,那是怎样将飞升的希望变成坠落的命运的残酷过程?这是关于大地的麻木,关于人的苦难,关于天空的朦胧,1957年的《雨中鹰》中,修斯第一次写到了和人有关的死亡:照片上的六个年轻人都死了,仅仅在拍下照片六个月后,“都是在一次礼拜天远足时折了生命。”所以当端详这张照片,感觉到的恐惧在于:“微笑源自仅有的一次曝光/从它的一瞬和热度里掮起各自的身体。(《六个年轻人》)”1967年《沃得沃怪物》诗集中则第一次出现了经历了战争创伤的人,那是坐在椅子上的父亲,他“从四年炮火与泥泞的历练中恢复”,但是身体已经被折腾得沉默无言,外在的弹孔可以被治愈,但是那血色闪烁的炉火,已经侵入了身体内部,“他的记忆被掩埋,动不了的锚,/在颌骨、炸掉的靴子、树桩、弹壳和弹坑中间,/淋着雨,雨滴敲击着它的长杆/加固着它的领地——太阳已经放弃,在那儿/再也没人能从掩体里出来。”再没有人出来,是因为“他和他们一样都无法摆脱,相反,却铸成一体,像铁块,/垂得比爬犁的翻耕还要深”,所以留在岁月中唯一的“出路”便是和“所有与我父亲幸存有关的残余魅力”说再见,便是让英格兰关门,让绿色海葵闭合——走留下一个纪念日。

一切都已经死去,一切都无法走出,这便是人如那只“邋遢的上了年纪的鹰”一样,书写的是一个不能飞翔的寓言,书写的是坠落于麻木大地的命运。在1989年的诗集《望狼》中,修斯的目光再次审视经历了战争、沉默的父亲,“他重拾战前的生活乐趣。/然而他所展示的强有力定义/却是一种褪色的蒙太奇”,那里是水坑里打滚的战士,而每次炮弹爆炸都会下雨般撒下骨头以及另外的碎片,“无辜者的大屠杀中/一个肥皂味的幽灵。”从天上而下的是骨头和碎片,砸中了我们,因为“我们是尘土”。那是一种叫“绵延岁月”的存在,“当战争的谈话/像偷袭的连珠炮,靠近你。/我曾东拼西凑地把它组装成一体。”这一体中有特等的军功章,有昏厥的伤者,有落进战壕的士兵,以及沉默的你,“你拒绝讲述。/我不得不从别人那儿打听/你所承受和你做过的一切。”不言说只是白天的沉默,而到了晚上,“我能从我的卧室里听见你——/这全部的绝望仍在继续,/无人区仍在哭喊和燃烧/在我们屋子里面,而你又一次/爬出战壕,蹚水回到刺眼的光中”……你沉默,我却听见,在白天和夜晚呈现的不同世界里,所谓记忆和现实都在绵延岁月中成为了一种错位的存在,“似乎你仍然无法够着我们/带我们进入安全地带。”

一样无法让人进入安全地带的还有“沃尔特”,在战争中,他发现了铁丝网边的大个子德国人,他在发动进攻前报告了这一信息,但是在进入战场后,一个子弹击中了他的腹股沟,当然,更多的子弹把他的妻子和孩子一个一个打倒……当他八十四岁,讲述同一个故事,他说的是:“我早该死,我想死。”在愤怒中,他更是责问死亡本身,“为什么?为什么我不能死了算了?”在夜晚的痛苦中,他更是抓挠着皮肤轻声说:“上帝啊上帝!”说着故事的老人,听着故事的新一代,在对死亡和上帝的责问中,谁也无法收容这个痛苦的灵魂,唯有埋葬,“沃尔特!沃尔特!/我将之埋葬/悄悄地,胡乱地/埋进我的衬衫里。”当埋葬老人,埋葬记忆,埋葬岁月,埋葬故事,他的凝视再也不会和现在的目光相遇。沃尔特之死,是战争的残酷压迫,是命运的悲痛呈现,是无法向上成为雨中鹰,更无法在飞跃中接近上帝。

盖茅屋顶的人似乎从上面掉了下来,而上帝也不在上面了。对于休斯来说,这和战争有关的一切,这麻木的大地,这死去的记忆,都是因为上帝被望见的人改变了。所谓的“神学”只不过是一幕黑色的游戏,“亚当吃了苹果。/夏娃吃了亚当。/蛇吃了夏娃。/这是黑暗的内腹。”所以当蛇在天堂里睡觉消食,它聆听的是“上帝愤怒的呼喊”。在神学中,有伊甸园的亚当和夏娃,有诱惑的蛇,有上帝的呼喊,“神学”是人的原罪学,是动物的犯罪学;而上帝和狗结合而成的是“高格”——God和Dog拼合成的是Gog,“狗的神是从桌上掉落的残羹剩饭。”弥赛亚的呼喊变成了张开的嘴,“高格”所建立的是另一种黑暗:“之后我静静地在水塘边喝水。/地平线载着石头和树进入黄昏。/我躺下。我变成黑暗。”黑暗中的上帝,黑暗中的狗,当然还有黑暗中的“锡安山”,这座“赐平安的山”上,墓碑石板是第一本世界指南,挡住了月亮的是黑色的建筑,“而基督不过是条光着身子、流着血的虫子/他放弃了圣灵。”最终听到的是“用狂暴的凿子和螺丝刀/扯裂神圣的建筑物(《锡安山》”

|

|

| 特德·休斯:人不是人,上帝亦非上帝 |

曾经“上帝之言”是最纯洁的露珠,一滴就足够滋润大地,但是当向上的目光无法以飞翔的方式抵达上帝,当一切的圣洁都变成黑暗,水滴同类的是“淋巴和血液的兄弟姐妹”,“在高大教堂的脑袋里,鼹鼠的耳朵里,鱼的冰块里,/在老虎动脉的角斗场里,/在狗肚子的贫民窟里”——这是“寻求经验的人间道一滴水”,是上帝在人类中寻找经验的一滴水,还是上帝只给了人类自我言说的一滴水?露珠滴落在话语音节的镜面上,这是造物中第一声孤独的哭喊,从此世界进入到了感官之网里,进入到黑暗世界中,进入到那个“肩负世界、可怕”的我之中。在这个过程中,休斯定义了人类可能的两种路径,一种是如鹰一般在飞翔中看见上帝,这是从人格到神格的过渡,八十四岁经历了战争的老人在痛苦中喊着“上帝啊上帝”,沉默的父亲之叫喊也是为了寻找一个安全地带,还有偷走摩托车的人,还有六个年轻人,还有那些战士,甚至盖茅屋顶的人,他们总有一种“在上面”的欲望和快感,借以摆脱这个充满杀戮和死亡的世界。

但是很明显,战争本身意味着杀戮和死亡,不是他们逃避而在上帝中救赎,而是每个人的手上总是沾着死亡的血迹,所以人格没有在救赎中成为神格,相反,却在不断的坠落中具有了“物格”:动物般的存在。在1957年的诗集《雨中鹰》中,修斯在收录的第一首诗里就表达了这种“思想之狐”的存在意义:在午夜的森林里,在时钟的孤寂中,我手指摩挲着白纸,暗夜有东西挤进了孤寂,这是一只“狐狸的鼻子”,“冰冷似暗夜的雪/小心精细地触碰着枝条和叶;/两只眼随之而动,一下/再一下,时断时续”,当狐狸进入头脑的黑洞,“而纸上/有了印记”——这是一只思想之狐,助力于诗人在黑夜冥想中产生诗意和思想,但是这思想之狐也以另一种拟人化的存在而进入这个关于人类的寓言叙事中,从此人变成了动物,从此动物具有了人的视角。

在初期的诗作中,修休斯赋予了动物一种人类的精神,它们是“自由的狂野”的美洲豹,“世界在他脚跟的猛推下转动。/越过牢笼的地面,地平线乍现。”它们是“浓灰色中的庞然大物”的马群,“街头拥挤喧嚣,穿越无数岁月、无数脸庞/但愿我还能与我的记忆相遇,在如此孤寂的地方”……这是人和动物在精神上的共鸣,但是在动物世界里,这种自由的狂野,这种灰色的庞然大物,渐渐变成了令人恐惧的象征,在鼹鼠的耳朵里、鱼的冰块里、老虎动脉的角斗场里、狗肚子的贫民窟里都留着人类的经验,它们最终变成了淋巴和血液,变成下水道的腐臭,变成留着脓液的伤口。在《霍尔德内斯的五朔节》中,这个欧洲传统民间节日,是庆祝农业收获及春天的来临,但是,那里出现的是饱食的乌鸦,是露头的鼬鼠,是凝视的花豹,是熟睡的巨蟒,春天更是隐藏着战争,“战争在燃烧冒烟:心跳,炸弹,刺刀。/‘母亲,母亲!’被刺穿的头盔哭喊道。/加利波利渗出柯达无烟炸药”;而返春的“二月”呢,却是不列颠最后一只被杀死的狼,甚至被做成了狼面具,“嘴紧紧地咬住这个世界。(《二月》)”而具有美国独立象征意义的《七月四日》,水虎鱼和美洲豹被设为成套的法律,哥伦布的叫卖声穿过北美,最后一头猛犸象被杀死,“就连亚马孙也被征税和巡逻”;《栖息的猎鹰》留下“我的规矩是扯下脑袋——/分配死亡。”《画眉》“它渴求血液的味道,甚至自己身上流出的/它也会自己吞食掉”,而《狗鱼》“生来就是杀手:狰狞苍老的冷笑。”

它们是“沃德沃怪物”的自身之死,“谁杀死了这些叶子?”苹果说,“我把它们都杀死了。”梨看见了叶子的掉落,西葫芦接住了它们的血液,燕子给它们做寿衣,小河给它们挖坟,乌鸦给它们做牧师,风儿给它们送葬,落日给它们抬棺材,拖拉机给它们唱圣歌,知更鸟给它们敲丧钟,在自然世界里自我生死和救赎;它们也是人之死,在《子宫口的审讯》中,出生即被死神控制,“这双瘦骨嶙嶙的小脚是谁的?死神。”毛发丛生形容枯槁的脸、仍在运作的肺叶、实用的肌肉外壳都是死神,“谁比希望更强大?”也是死神,“谁比意志更强大?”一样是死神,“比爱更强大?”还是死神,“比生命更强大?”就是死神……死神主宰了一切,死神就是一切;它们也是神之死,“上帝试图教乌鸦张嘴说话。/“爱,”上帝说道。“说,爱。”/乌鸦张嘴,于是白鲨闯进大海/不断向下翻滚,探寻它自己的深度。”在上帝最终分开他们之后,“乌鸦内疚地飞走了”——这是《乌鸦的第一堂课》,乌鸦是黑暗的乌鸦,乌鸦是飞翔的乌鸦,乌鸦是战斗的乌鸦,《乌鸦的战役记事》《乌鸦战败》《沙滩上的乌鸦》《乌鸦的梳妆台》《乌鸦的象图腾之歌》《乌鸦的战斗狂怒》组成了乌鸦的叙事,但是当乌鸦从上帝面前最终飞走,上帝不再是高高在上的审判者,不再是造物主,神学被解构,人格在堕落,“于是男人喊叫,却发出上帝的声音。/于是上帝流血,却流出男人的血液。”在“人不是人/上帝亦非上帝”的混合世界里,只有乌鸦还是乌鸦,还是可以飞走的乌鸦,“咧嘴狞笑//大喴“这就是我的造化”,//让他自己黑旗般飞舞。(《乌鸦黑过以往》)”

向上,只有乌鸦在飞翔,向下,是腐烂的尸体,在失去了上帝之救赎和人类之自由的世界里,“上帝就是只全能的蚊子”,而拟人的动物只是人的物化,所以这依然是卡夫卡式的异化寓言:“他是一只猫头鹰,腋窝里文着‘人’字/在折了的翅膀下/(被这堵耀眼的墙惊呆了,他掉落在这里)/在折了的翅膀下,巨大的阴影在地上抽搐。/他是个披着无望之羽的男人。(《卡夫卡》)”