|

编号:Y25·2210920·1779 |

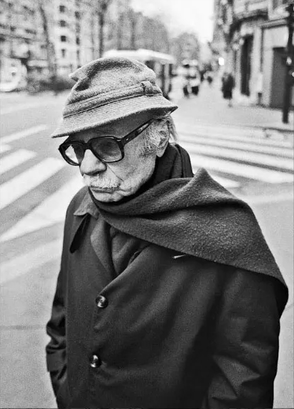

| 作者:【日】小津安二郎 著 | |

| 出版: 南海出版公司 | |

| 版本:2019年01月第1版 | |

| 定价:58.00元当当23.40元 | |

| ISBN:9787544293693 | |

| 页数:262页 |

“有人跟我说,偶尔也拍些不同的东西吧。我说,我是‘开豆腐店的’。做豆腐的人去做咖喱饭或炸猪排,不可能好吃。”小津安二郎一生坚持“电影是以余味定输赢”的信条,脚踏实地只开自己的“豆腐店”——通过摄影机深入思考事物,找回人类本来丰富的爱,找回属于人的温暖,并将这种温暖表现在画面上。他的电影里流动的情感既深刻又强烈,因为它们反映了我们关心的事情:父母和孩子,婚姻和独居,生和死,以及相互之间的关怀。《我是开豆腐店的,我只做豆腐》收录小津安二郎的珍贵文字,连缀成电影大师的光影人生,揭示《东京物语》《茶泡饭之味》等不朽影片的创作秘密,亲述物哀之美等小津风的形成来由,更有小津鲜少言及的人生故事。全新增订版收录《蓼科日记》,以及小津御用演员佐田启二的《看护日记:那个老爷子不在了》,并披露小津安二郎多张珍贵生活照,从不同维度展示导演小津的人生故事。

《我是开豆腐店的,我只做豆腐》:以余味定输赢

或许将来我会拍战争片,但现在没有这个心情,即使去拍,也拍不出好的作品来。因为体验太过鲜明生动,必须压制它、使其沉淀,变成真正属于自己的东西。

——《啊!归来第一作!》

从战场归来,小津安二郎带回了四千多张和战友有关的照片,当他将这些照片送去战友家中,想到“阵亡者的家属看到骨肉至亲的模样”会高兴,他就觉得是平安归来的自己尽的一点情义。照片是鲜活的,记忆是鲜活的,战争的体验也是鲜活的,但是准备归来拍摄“第一作”的小津却希望讲这些鲜明生动的体验压制下去,在沉淀中变成真正属于自己的东西。为什么要沉淀?为什么只有压制和沉淀才能成为属于自己的东西?

参加过战争,拥有过战争体验,小津无疑是想让这些难得的战争体验成为自己的一部分,才能在制作战争片中找到自信,当初奔赴战场的时候,小津就告诉自己,“心想只要有命回去,就拍部战争片。”对于他来说,战争似乎意味着能够积淀战争的体验,似乎只为了以后拍摄战争的电影,所以当战阵归来,有人说小津变得不同了,但是他却认为打仗前的小津和现在的小津没有什么不同,甚至现在比原先心情更开朗了,也因此,他认为才能拍出好的战争片,“说艰深一点,就是抱着消极的精神无法拍出战争片,必须肯定一切,从中呈现人的强韧。”而这或者就是小津一直以来的人生态度:“必须坚强,永远抱持野心,否则无法度过人生。”

必须坚强,必须有野心,也必须开朗,这无疑是对于初来战场“不敢期望生还”的小津是一次意外,所以他会将这种体验好好珍藏,希望能拍出表现人的强韧的战争写实电影。但是直到小津1963年因病去世,他也没有拍摄战争电影,似乎就像战争前和战争后的小津一样,还是同一个人,他的电影也没有太大的风格上的改变。似乎小津所说的战争写实电影并不在于对战争本身的再现,而是延续自己的风格更深入展现人的强韧,表现人类的情感,就如他在一九四九年刊于《朝日艺能新闻》上的文章所说:“面对摄影机时,我想的最根本的东西是通过它深入思考事物,找回人类本来丰富的爱……”无论是战前还是战后,“我念兹在兹的,就是如何将这种温暖完美地表现在画面上。”

电影和战争是小津一生都绕不过的两个关键词,而战争像是横亘出来的事物,插在了小津战前电影和战后电影的实践之中,而对于战争的态度,小津似乎并没有表现出某种反战思想,相反,他参加战争一直就是在体验“愉快”的感觉。在南京看了电影《五个侦察兵》和《萤之光》,体验了观众的心情,“看到其他士兵在放映中不断嘲讽、喝倒彩,很是愉快。”正在休养的他,和其他士兵一样,每天抓鱼、吃红薯,“得以恢复元气,身体健康。”小津有写日记和书信的习惯,他的“战地来信”记录下了那段日子:昭和十九年九月出发,小津写道:“且向战争行。”当年的中秋是在上海度过的,他去黄浦江眺望了月亮,“心旷神怡”,还想起了阿倍仲麻吕的“翘首望东天”;十二月要参加南京总攻,小津“精神甚好”,虽然有敌军数万,但是“仍想一会蛾眉青黛佳人”;南京“解决”了之后,三十六岁的小津感觉到寂寞,生起了“未醒池塘春草梦”的感慨;昭和十三年三月参加定远战役,小津欣赏的是抽芽的柳树和盛开的油菜花,“天气极好,是用春风骀荡、春日和煦、春日迟迟等汉字形容都很贴切的悠闲。”后来北上到达蚌埠,当春风吹进兜裆布里,小津感觉“战争也颇愉快”;八月小游汉口,“精神很好”,再次开赴南京前线,“有空即尽情享受以后恐难再有的午睡。”进入信阳之前,小津“精神极佳”,在第一线参加战斗,小津口念着“南无观世音菩萨。南无释迦牟尼佛。南无八幡大菩萨。八百万诸神云端遥遥照鉴,求您慈悲伸手保佑”,而活下来的小津继续点着蜡烛、喝着咖啡、给朋友写信。

从南京到汉口,经过桐城、舒城、六安、固始、光州、罗山、信阳,越过大别山,返回光州,转往商城、沙窝,再由福里河、麻城、宋埠、黄队,北上至河口镇,再西进夏居、花园、安陆,南向云梦到达长江埠,在这一年多的时间里,小津习惯了军队生活,在他看来,这段经历“没有痛苦之事,也无愉快之事”,虽然如此,三十六岁的小津还是觉得自己很年轻,“精神甚好”。在这些记录中,小津当然也写到了战争残酷的一面,比如在南京修水河渡河战役中,看见了死亡,他甚至觉得自己也会中弹身亡,那时他想象一只跳蚤在尸体渐渐变冷中咬自己,然后又跳到另一个士兵身上,“忽然,我对这只跳蚤产生莫名的依恋。这只跳蚤一定是在某处目睹了战友阵亡才来。”害怕死亡是必然的,所以小津真正的战争体会则是如何活着,当一切只为能够活着,对于战争的性质就可能不会考虑,所以在第一次体会子弹的时候,是感觉到它的无情,后来就借酒行使,再后来就不在乎了,当中国士兵的手榴弹扔过来,还是有一种“痛感”,所以小津写道:“在战地,只有靠积极精神下的现实主义,才能如实地看待实际存在的事物。”

这是不是小津所说的人的坚韧?人的坚强?这或者能强化他对人性的感受,但是这也造成了他对于战胜的强烈渴望。在滁县的时候,不在乎的小津注意了砍人的戏剧性效果,“砍人时也像演古装片一样。抡刀砍下时,会暂时一动不动。呀!倒下了。戏剧果然很写实。”而在经过安义的时候,看到墙上中国军人写的歌词:“中国的复兴,全恃最后五分钟努力,你们应该忍受过程中的一切痛苦,不久的将来,悲壮的青天白日满地红的国旗,就会飘扬在你们头顶。”小津发出了“战争必须得胜”的感慨。而最后对于日本的战败,小津生出了“我也不能独自苟活”,希望弄些安眠药喝下去“醉醺醺地爽快死掉”,而想到日本军人总是扬言战败就破腹自杀,他揶揄道:“看到这个,我心想日本人一定有战败的传统。虽说日本历史上不曾输过,但是我们的血液中一定流传着战败的经验。”

小津终于没有喝下安眠药醉醺醺死掉,活着归来的小津当然体验了战争,并将这种战争体验沉淀在内心里,但是他也终于没有拍摄和战争有关的电影。对于战争的态度,似乎是小津引起的最大争议,但是这被插入的战争,在小津的人生中构筑的风景,并不带有罪恶感,它回归人的坚韧和坚强似乎也只是小津纯属个体意义上对于生命的体悟,实际上在战后审视日本电影的现状时,小津才将这种感悟变成对电影本身的思考,战争带来的疲敝,战后社会的混乱,以及国民绝望的情绪,很多人认为这时的日本电影应该回避现实走向浪漫主义,但是小津认为,日本电影应该“正视严酷现实并致力解决这现实的写实主义电影”,这些电影才是真正的主流,而且会比战前更为彻底、更为深入——战后的小津并没有将自己的体验变成一种影像的直观,但是却延续着他一贯自由、自然的创作态度。

一九二七年“只是托了咖喱饭的福”,小津拍摄了古装片《忏悔之刀》而踏入电影界大门,他一生拍摄了五十多部电影,电影风格相对固定,“我是开豆腐店的,我只做豆腐”,这无疑是小津的一种坚持,“做豆腐的人去做咖喱饭或炸猪排,不可能好吃。”只做豆腐的小津从“写个剧本来”开始,“秉持这些概念认真地写”;只做豆腐的小津创造性地运用了低机位的摄像机,那种称为“锅盖”的特殊三脚架称为小津的标配;只做豆腐的小津反对“戏精”的演员,反对演员同时拍摄两部戏,他认为演员需要的是过硬的技艺,需要的是展现细腻的情感;只做豆腐的小津不喜欢拍外景,只有能在棚内拍摄的戏一定在拍内景,外景也都按照内景拍摄;只做豆腐的小津认为电影没有文法,特写不一定为了表现悲痛,人物对话不一定越过A和B之间的连接线,也不喜欢用移动、重叠、淡入淡出,他认为这些都只是技术的运动,不是一成不变的规则……为什么小津只做豆腐?小津认为自己有天生不服输的强悍,有独当一面的能力,但更重要的是,小津认为电影就应该轻松悠闲地拍摄,电影需要的是引发观众生理上的共鸣,导演通过摄像机深入思考事物,找回人类的情感,“只要拍出优秀的电影,就是创作出独特的文法,因此,拍电影看起来像是随心所欲。”

当然,小津更多审视的是日本电影向何处去的问题,他认为日本的电影格局太小,无论是编剧方面还是导演方面,无论是体制方面,还是演员方面,都需要学习,他喜欢新浪潮电影,也对美国电影给予了肯定,所以他希望日本电影能像街头充斥的长裙和其他流行一样,“永远通用的事物才是常新的”,这种新对于日本电影来说,是方方面面的,“新人方面,导演也好,演员也好,现在日本实行的制片人制度反而有妨碍新人出头之嫌,所以今年公司方面也需反省,让制片人尝试一些新的冒险。”而纵观自己的电影创作和拍摄,似乎也在遵循着这一条常新之路:《南瓜》是小津理解如何写分镜头剧本的开始;《肉体美》是第一部“有点像样”的作品;《公司职员生活》是上班族电影的先驱;《我出生了,但……》直接以切镜头作结束;《独生子》是第一部有声电影;《东京物语》是最接近通俗剧倾向的一部;《早春》是战后的第一部长篇,“但我刻意避开戏剧性,重复堆积不怎么起眼的场景,看完以后却能感受到上班族生活的悲哀。”《彼岸花》是第一部彩色电影;《秋刀鱼之味》完全没有腹稿,也没有秋刀鱼出现在画面上,“而是一种整体的感觉。”

“电影艺术——那是在企业中制造的快乐之物,必须更有包容力。”小津把电影看成是快乐之物,把生活看成是快乐之物,或者生活本身就是电影,这是一种自然的呈现,一种随心所欲的表达,是一种率性的创作,也正是在这个意义上,战争中经历的一切在小津眼里并没有道德负罪感,那些生与死或者都是自然而应该的一部分,只是在战后更多的思考中,小津也纠正了自己曾经的战争体验,当初认为“砍人时也像演古装片一样”,在倒下时具有写实的戏剧效果,而现在小津觉得当时的很多电影“动不动就杀人”,认为刺激性强的才是戏剧,小津否定了这种观点,在他看来,“电影是以余味定输赢”,杀人和刺激不是戏剧,“只是意外事故”,而真正的电影不要意外事故,要是要以“是吗”、“是这样啦”、“就是那样啦”的腔调拍出好一点的故事——它就是现实,就是自然,就是余味,就是开豆腐店做出来的豆腐的味道。