|

编号:B89·2220219·1816 |

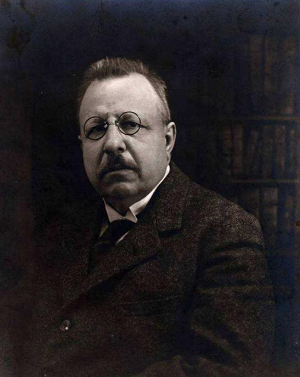

| 作者:【意】贝奈戴托·克罗齐 著 | |

| 出版:商务印书馆 | |

| 版本:2012年11月第1版 | |

| 定价:25.00元当当12.80元 | |

| ISBN:9787100092111 | |

| 页数:172页 |

“审美的表现是综合,其中不能分别什么直接和间接的。一切印象,就其同经审美作用而言,就让这种综合摆在平等地位了。”《美学原理》是意大利哲学家、美学家贝奈戴托·克罗齐的重要著作《作为表现科学和一般语言学的美学》的第一部分。《美学》是克罗齐的第一部著作,它所讨论的不仅是普通的美学问题,尤其是美学在整个哲学中的地位,审美活动与其他心灵活动的分别与关系。克罗齐认为哲学自有一个系统,美学在这个系统里只是一个方面,他的美学思想在《美学原理》第一章中有提纲挈领地阐述,其中的核心观点是所谓“直觉即表现”。继《美学》之后的三部书:《逻辑学》、《实践活动的哲学》、《历史学》,表现了克罗齐所谓的“心灵的哲学“的全貌。后来的这三部书的要义都已在《美学》里约略提及,所以《美学》这部书含有他的全部哲学雏形。《美学》分“原理“和“历史“两部分。

《美学原理》:直觉给我们的是这世界

直觉或表象,就其为形式而言,有别于凡是被感触和忍受的东西,有别于感受的流转,有别于心理的素材;这个形式,这个掌握,就是表现。

——《第一章 直觉与表现》

直觉不是理智,直觉也不是感觉,直觉当然也不是知觉,当直觉在活动上只为掌握形象,当直觉在形式上成为一种认识,“直觉或表现”变成了直觉“就是表现”,而克罗齐对这一论述有一个更为直接和肯定的说法:“直觉是表现,而且只是表现。”这个句子更为强调的一点是:直觉没有多于表现的,却也没有少于表现的。在直觉和表现之间画上了等号,克罗齐的直觉主义就成为了“表现主义”,这是一种强烈的、无二的结论,对于这个结论,所以朱光潜在1947年翻译的时候就说,克罗齐当初写作的时候定名叫《美学》,和《逻辑学》、《实践活动的哲学》、《历史学》一起,构成了他自成一体的哲学一部分,《美学》分为原理和历史两部分,但是朱光潜只翻译了原理部分,书名也改为《美学原理》,不翻译历史部分的原因,朱光潜说:“克罗齐写美学学说史,完全照他的直觉即表现那个观点出发,与他的学说无关的一概从略。”

《美学》的历史部分不能当做一般的美学史去看,“对于初学者没有多大用处。”朱光潜为什么如此“断章取义”?历史只是原理的一种延伸,克罗齐已经在《美学原理》中下了“直觉是表现,而且只是表现”的结论,当历史建立在直觉主义的基础之上,在某种程度上,美学历史也便成了直觉主义的历史,成了“表现主义”的历史——那么,在克罗齐的美学思想乃至哲学构建中,直觉主义下的“直觉只是表现”的不二论到底是对美学的一种革新还是克罗齐审美论的一种“直觉主义”——克罗齐把直觉等同于掌握形式的表现,起内在的逻辑到底是什么?

克罗齐一开始就把知识分为两种,一种是直觉的,另一种是逻辑的,直觉是从想象中得来的,逻辑则是从理智中得来的;直觉的知识是关于个体的,是关于诸个别事物的;逻辑的知识是关于共相的,是关于它们中间关系的,但是不管是直觉的知识,还是逻辑的知识,它们所产生的的都不是意象,而是概念。克罗齐如此区分知识,又将知识的终点归结为概念,那么直觉的知识是不是能从个体变成概念?直觉当然是一种“不假思索,不生分别,不审意义,不立名言”的认识活动,是见到事物之后心中领会了事物的形相或意象之后的活动,也就是遇见之后要进一步确定它的意义,然后寻求它与其它事物的关系和分别,并开始了推理,从而完成了概念。从这个意义上来讲,直觉虽然是不假思索的,但是它是从形相开始建立概念,所以直觉是一切知的基础——克罗齐把直觉看成是知识的形式之一,并认为它是知识的基础,其实就是开始了他对直觉的构建,在他看来,理智的知识,理性的知识,逻辑的知识已经在研究中成为了一种科学,但是关于直觉的知识却“只有少数人在畏缩地辛苦维护”,所以克罗齐就是要让直觉知识摆放在和理性知识同样的地位进行研究。

知识有两种形式,而直觉知识又是可离开理性知识而独立存在的,“直觉知识并不需要主子,也不要倚赖任何人;她无须从旁人借眼睛,她自己就有很好的眼睛。”克罗齐把直觉知识的形象看成是“直觉品”,因为直觉独立存在,所以直觉品既可以具有时间和空间的形式,也可以离开时间和空间,“直觉在一个艺术作品中所见出的不是时间和空间,而是性格,个别的相貌。”直觉和感觉的不同之处在于,感觉认识的只是无形式的单纯物质,心灵无法认识它,只有赋予它形式,把它纳入到形式中,也就是成为直觉才能让心灵认识它,而这个被赋予的形式就是表现,“心灵只有借造作、赋形、表现才能直觉。”所以直觉的活动表现的是所直觉的对象,也就是说,表现是为了掌握那些形象,更为形象的说法是:“借文字的助力,从心灵的浑暗地带提升到凝神观照界的明朗。”在这个阶段,表现才和直觉形成了统一体,它们不可分割,它们自成一体。

很明显,克罗齐区分了直觉和感受、直觉和知觉的不同,把直觉看成是从个体到概念认识的一种知识,“直觉是离理智作用而独立自主的;它不管后起的经验上的各种分别,不管实在与非实在,不管空间时间的形成和察觉,这些都是后起的。”在这个认识过程中,直觉到的世界通过表现被赋形、被认识,被构成知识,所以“直觉只是表现”就是在其形式意义上而言的——这形式不是被感触和忍受的东西,不是感受的流转,不是心理的素材,而是被掌握被认识乃至构成知识的形式——那么,直觉就是形式?克罗齐将知识进行分类,理性知识是一种科学,那么直觉的知识就是审美的科学,“用艺术作品做直觉的知识的实例,把直觉的特性都付与艺术作品,也把艺术作品的特性都付与直觉。”理性知识认识的是共相,最后形成概念,直觉知识认识审美的事实,也是为了形成概念,而直觉对审美事实的认识,完全是一种表现,克罗齐说:“艺术是诸印象的表现,不是表现的表现”,诸印象的表现变成艺术,就是一种赋形的结果,“在审美的事实中,表现的活动并非外加到印象的事实上面去,而是诸印象借表现的活动得到形式和阐发。”在这里,克罗齐得出的结论是:“审美的事实就是形式,而且只是形式。”这一观点的语气和“直觉是表现,而且只是表现”一样,完全是一种不二论——能得出这样的观点,是因为克罗齐否定了内容第一的说法,在他看来,文艺作品是一个完整的有机体,内容和形式并不能截然分开;艺术之所以成为艺术,就在于内容得到形式,因为未经艺术赋形,内容是杂乱的,生糙的,根本不是艺术品;只有当艺术赋形于,内容与形式混化为一个有生命的东西,“内容确可转变为形式,但是在转变之前,它就还没有可确定的属性。我们对于它一无所知。只有在它已经转变了之后,它才成为审美的内容。”

这个赋形的过程便是表现,所以艺术不属于感觉范围,不是心理的素材,而是知识,是直觉的科学,是形式,是赋予内容以形式的表现的科学,“表现即心灵的活动这个看法还有一个附带的结论,就是艺术作品的不可分性。每个表现品都是一个整一的表现品。心灵的活动就是融化杂多印象于一个有机整体的那种作用。”更进一步讲,理性知识是科学,直觉知识是艺术,这是人类认识的两种知识形式,而哲学是完善的科学,它通过逻辑的推理,研究万物的共相,“研究实在界具有如何共相的存在”,由此,纯粹的知识世界就这样被确立了:“直觉给我们的是这世界,是现象;概念给我们的是本体,是心灵。”

|

|

| 克罗齐:直觉主义即“表现主义” |

直觉是世界,是现象,是表象被表现的科学,是对审美事物赋形的认,和理性科学一样,直觉也是一种认识活动,但是在认识活动之外还有实践活动,它不是知识而是行动,实践的形式就是意志。虽然直觉是认识,但是实践活动却是从“看得清楚的直觉和概念出发”,由此发展了意志,由此在意志中去发现最寻常的行动,所以审美看起来是一种实践活动,但是这种实践活动需要的是直觉的指导,需要的是表现的赋形,“审美的事实在对诸印象作表现的加工之中就已完成了。”这个加工并不是为艺术寻找目的,而是在混整的东西之中有所选择,在意志中让表现自然流露——这个加工,这个选择,只是在形式意义上的,只是表现上的,因为对于艺术来说,内容选择是不可能的,因为艺术有着独立的原理,因为艺术“为艺术而艺术”。

认识活动具有审美和逻辑两种形式,实践活动也有两种形式,一种是有用的或经济的活动,另一种是道德的活动,在克罗齐看来,“经济学好像是实践生活的美学,道德学好像是实践生活的逻辑学。”直觉知识认识现象或自然,哲学的概念认识本体或心灵,而实践活动的经济是对现象或自然起意志,道德活动则是对本体或心灵起意志——认识活动和实践活动找到了两者的契合点,而这四者构成了心灵基本阶段的全部哲学,“这四个阶段都是后者内含前者:概念不能离开表现而独立,效用不能离开概念与表现而独立,道德不能离开概念、表现与效用而独立。”在这里,克罗齐认为,心灵的活动没有第五种形式,那么宗教是什么?宗教是知识之一种,哲学把它看成是一种现象,一个过渡的历史事实,一个可以跨过的心理状态,最后是哲学代替了宗教,成为一种理性的知识;哲学是知识,是科学,但是哲学不是形而上学,否则它就要和历史、自然科学抢夺地盘——克罗齐说自己是反形而上学者,也是极端形而上学者,就在于把哲学看成是一种知识,一种科学,“哲学功能就在心灵的自我察觉”。

但是按照心理的统一律,实践的事实也是认识的事实,从认识到实践,其中有一种特殊的心灵活动,那就是感觉。感觉有时候指的是艺术的素材,它与印象同义;有时是审美中纯粹的直觉;在这里便是心灵的活动,是具有审美价值的感觉,这就是美。克罗齐认为,美这一字眼被用于审美的价值,是在流行语言中和在哲学中,美就是一种表现,而且是“成功的表现”,“美现为整一,丑现为杂多。”美与丑在审美价值上的分野,整一与杂多的不同,正是表现的结果,而这种表现因为被纳入到流行语言和哲学中,其实就变成了审美的表现品的外射,一切的外射都是为了再造,再造就是艺术的纪念碑,就是“美的事物”,其方法论而言,是要区分物理事实和审美事实的混淆,是要确定艺术技巧的意义,艺术的技巧就是“服务于实践活动的知识,用来产生审美的再造的刺激物”,那么,这种用于再造的审美,用语技巧的刺激物在哪里?克罗齐说,它就在文学与艺术的历史中,因为历史学的功能在于建立想象与过去作品之中的交通,作为审美判断的根据,而这个过程就是艺术的表现:“要做这种历史家,他还须在这简单的再造之后,接着有一种新的意匠经营。这就要另产生一种表现品,再造的表现品,即历史的描写,叙述或表象。”

直觉是表现,表现是知识,表现是赋形,表现是认识,表现是再造——这种表现的再造就是“再用历史的方式去表现它”,克罗齐由此得出结论说:“审美的事实在我们面前由主体变成对象,这就是说,由它产生的时刻,逐渐变成对于心灵来说是历史的题材。”表现进入历史,进入审美,它赋形的意义更明显地表现在语言这一技巧上,由此克罗齐更进一步提出,当审美的事实从主体变成对象,美学也必定是一门语言学,因为语言的哲学就是艺术的哲学,普通语言学就是美学——从直觉而来,将个体变成概念,又以赋形的方式表现为艺术,艺术需要表达,需要再造,需要形式赋予内容,语言便是直觉主义的表现,“在科学进展的某一阶段,语言学就其为哲学而言,必须全部没入美学里去,不留一点剩余。”