|

编号:C38·2140512·1081 |

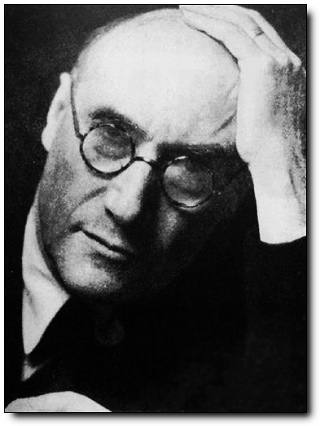

| 作者:【法】纪德 著 | |

| 出版:北京时代华文书局 | |

| 版本:2013年08月第1版 | |

| 定价:32.80元亚马逊22.60元 | |

| ISBN:9787807690535 | |

| 页数:211页 |

“我们描述我们的人生,对自己撒谎,但是我们的生命不会撒谎;它将描述我们的灵魂,而灵魂将以其惯有的姿势,站在上帝的面前。”纪德费尽周折娶挚爱的表姐为妻,却满足于柏拉图式的精神交流,把爱情和所爱的人视为极端神圣与纯洁的存在,过起了一种精神分离割裂的生活。纪德妻子是他作品中无数美好少女、难忘文学人物、理想女性的原型,然而命运让她做了隐忍而终的悲剧女性。叛逆的世纪末先锋和旧式淑女,爱情和折磨,纪德在她去世后,用写作为她、为自己,做了迟到的悲伤、怜惜和自我剖析。“从不生病的人,对于许多不幸的事,无法产生真正的怜悯。”可是对于纪德来说,怜悯之后,即使充满自我谴责和自我辩解,那个影子深处的灵魂也已经离开了。

人比人们更有趣。上帝照自己的形象造了他,而不是造了他们。每一个都比全体更珍贵。

上帝用自己的形象创造了人,但只是一个他,不是他们,不是“人群”,所以当man取代对men的关怀,对于纪德来说,似乎走进的是一个古典的信仰世界,他无意创造复杂的人物以表现生命的错觉,但是他是否看见了上帝面前的“他”而不是“他们”?或者说,他是否能够心安理得地让自己成为被关怀的“他”而站在上帝面前。

上帝似乎是一八九五年才出现在纪德的生命和现实里,那个青梅竹马的玩伴,年长他两岁的表姐成为他的妻子,这是他心底长久思念而成为的现实,这是一个女人改变的生活,而对于纪德来说,他的婚姻更像是对于失去母亲的一种弥补,他在自传中曾经说过,儿童时代对于他来说,是一个没有朋友的记忆,他在一种孤独、脆弱和神经过敏的方式中寻找自己的信仰,而在他周围的是很有道德的、极端威严的女人,譬如母亲和新教徒的伯母。如果把他的日记看成是对生命和情感历程的忠实记录,那么在他二十三岁的日记中就有着对于上帝皈依的想法:“我们描述我们的人生,对自己撒谎,但是我们的生命不会撒谎;它将描述我们的灵魂,而灵魂将以其惯有的姿势,站在上帝的面前。”这是对孤独、脆弱和神经过敏的一种治疗?还是对生命无常的喟叹?撒谎在某种意义上可能隐含着他逃避的欲望,但是清教徒的女人生活让他感受到了不能背叛的灵魂,让灵魂站在上帝面前似乎是彻底的解脱,但是这种皈依或者并不适合纪德,在这段日记写完之后的第八天,他又写道:“我在道德的规律和真诚的规律之间,左右为难。”

左右为难的不是撒谎的生命和皈依的灵魂,而是道德和真诚,或者说,那个母亲和伯母意义上的上帝遇到了另一种东西的挑战,真诚。在纪德看来,“道德在于把你所偏爱的虚构,拿来代替自然的生物”,而那个自然的生物便是“老亚当”:“但是那时候你就不再是真诚的了。老亚当是真诚的人。”发出这样的感叹是因为他已经在另一个看上去并不孤独和脆弱的地方找到了自己真诚的世界,那时候他已经参加了马拉美的“星期二聚会”,而且还两次前往了北非,视野的扩大使纪德更关注自己内心的某种欲望,北非执行或者更可以看做是对于童年压抑生活的反抗,无限放大的现实使他有了对上帝的质疑。而这种质疑也让他在“真诚”中开始达到疯狂,“我活到二十三岁,还是全然地童贞和完全地堕落;疯狂的程度,使得我终于到处寻找某一块肉体,来紧压我的双唇。”依然是日记,一八九三年在蒙白里,纪德似乎更在一种“堕落”中找到了疯狂,那里有了肉体,有了“来压紧我的双唇”的欲望,有了“放纵自己”的理由:“现在要放纵自己,跟从前要抗拒它一样,得费很大的力气。”而对于纪德来说,放纵自己只不过是像从前压抑自己一样,是在痛苦中作出的决定,是为了寻找一种“痛并快乐”的感觉,这种感觉似乎只属于自己,只属于上帝面前的那个“他”,所以对他来说,这种个人的独创力在被剥夺某些东西的时候,也找到了表现自己的“人格”:“心智一定要大于世界,把它包容起来,要不然它就惨被溶化,甚至于不再是独创的了。”

“因此,不要称我的欲望为诱惑,不要抵御它们,相反地,我努力去追随它们。”二十三岁的纪德在为自己的寻找找到了足够可以站在上帝面前的理由,欲望不是诱惑,而是一种必须追随的东西,而当一八九五年到来的时候,当母亲逝世而失去了幼年的清教徒一样的包围之后,纪德开始了属于自己的婚姻,而这种婚姻仿佛是一个上帝的再现,满足自己驱策快乐,表现人格和追随欲望的目的。梅德琳终于走进了他的生活,而这个年长自己两岁的表姐在某种意义上是他新的一种归宿,仿佛母性世界的延续,给了他一种在上帝面前的归依感。“我如何能使她相信,再没有一张女性的脸,再没有一双眼腈的神情、再没有其他人的微笑、神态、声音的抑扬、风姿的优雅,能像她的那样令我倾心呢?否则,我为何如此拙于证明这一点呢?”这是和肉体有关的爱情还是和精神有关的信仰?其实对于纪德来说,他自己可能也不知道,结婚是不是长久爱恋的必然结果,还是沉湎在一种欲望的追随中获得的真诚。“除非出于爱,一个人永远不应该买任何东西。不管任何一个,不论任何东西,都应该永远属于最爱它的人。面包给最饥饿的人,甜品给偏爱它或已经吃过饭的人。”这种在文学和伦理上的问题在纪德这里变成了一种现实,给最需要的人,给最爱的人,他似乎正等待着梅德琳的爱情,等待她给他人生中的那一个面包。

上帝变成了真实,那个在文章中一直存在的象征性名字“以马利内”似乎被真实的梅德琳取代了,而在圣经里,“以马利内”就是“上帝与我们同在”的意思,而他在一八九五年放弃以马利内的时候,就是要选择一种所谓的真诚:“我从来就不怎么喜欢‘以马内利’那个名字,那是由于我顾及她的缄默,在我的作品中为她取的一个名字。我喜欢她的真名,也许是仅仅因为打儿时起,那个名字就为我唤起她所象征的一切:娴雅、温情、智慧、仁厚。”宗教文本中的象征意义解构了,而对于纪德来说,娴雅、温情、智慧、仁厚的“梅德琳”何尝不是另一种象征意义?当上帝不和我们同在,那么那个真诚的“他”又在哪里?是不是会被“他们”这样的人群淹没?“每一个都比全体更珍贵”的解读其实完全是象征意义上的,而当一个男人和一个女人,当一个肉体面对另一个肉体,当一种欲望追随另一种欲望的时候,纪德和梅德琳似乎各自寻找属于自己的上帝,寻找属于自己的真诚。

|

| 纪德:陷在双重的欲望里 |

最初,纪德是真诚地投入这一份感情,“我自身中没有一样优点不是得自于她,使人相信这一点就足够了。我天真的爱情融合了我最初的宗教热情;至少我那份热情因为她的缘故而蕴藏着一种力争上游的努力。我觉得接近上帝就是接近她,而在那缓缓上升的时候,我喜欢感到在她与我两方的地面都逐漸缩小了。”接近上帝就是接近她,这是纪德的皈依,但是在这种纯宗教式的交往中,两个人身上和内心具有的矛盾渐渐显露出来。如果从梅德琳的现实生活入手,完全可以看到她的敏感和自闭,甚至是对于肉体忠贞的怀疑。“她小小的年纪,是她家中第一人知道了她母亲的不贞行为。那个令人痛心的秘密,起初有一个时期她必须保守着不让人知道,我相信那个秘密注定了她的一生。在她一生中,她都好像一个受了惊的孩子。”这似乎是她内心无法消除的阴影,出轨的母亲带来的不贞,让她对于女人的信仰开始了怀疑,秘密地保存着这一种伤害,是她可能不相信纪德的爱情。所以,“她认为我们的社会、我们的文化、我们的道德,正由于放纵与松弛而崩溃”,这是纪德对于她性格的解读,而他认为,“在那种放纵与松弛之中,承蒙她所看到的只是弱点,而不是自由思想与豁达。”也就是说,背叛带来的负面影响给她的绝非是用自己的爱情就可以救赎,就可以恢复信心,即使“她的好心将那一切缓和了”,也只是一种道德的温暖光辉对于严酷清教徒生活的改观,但实际上,这样的阴影对于梅德琳的人生来说,过于沉重。

她是空灵的,是沉默的,是敏感的,她烧掉了纪德自己写下的信,对于纪德来说,像是杀掉了自己的孩子,“假使你了解了那行文字使我如何伤心,你就不会那样写的。”这是她对于文字的看法,这些纪德生命中的体悟在她看来却是令人害怕的,“她如此做确是表示绝望,要将我由她生活中隔离;但也是要避免日后的注意,希望隐没自己。”而在她的生命里,一切对美好的向往都变成了极端主义,“凡是超过普通限度的事物,她就认为是过分了。”纪德说,最轻微的风对于她就变成了狂飙,因为她需要永远风平浪静的天气,需要顺顺当当的生活,所以她不喜欢旅游,从北非回来就住在那个孤独的房子里;而且他对于日常的习惯不容许有一点儿改变,“譬如她不十分了解其功用的器具,她一概断言不合式;倘若有人要告诉她使用那东西的最好的办法,她就会现出一副厌倦、茫然的神情,使得人立刻停止了。”而在对待别人上,她也就像一个上帝一样,给别人最需要的东西,比如纪德要和她马车去兜风的时候,她要带上女仆;纪德从刚果给她带来的皮夹,她却送给刚来的秘书。在一九二二年的信中,她告诉纪德,她说已经将她以前常戴的配金项链的小翡翠十字架送给了她的教子沙宾。

这一句简单的话让纪德心如刀割,而纪德也从追随变成了痛苦,“是的,我对于照顾她感到可怕的、要命的厌倦;我的力量用完了。竞争失败了;我降服了。从今以后我就撒手让她自由!并且,我也不爱她了;甚至也不想爱;爱她使我太痛苦了。”开始怀疑爱情,“她已经不相信我的爱了,不想了解我的心了。她为了使自己更为易于离开我,就必须相信我的冷漠。我都怀疑自己未必爱她,我恨自己曾使她痛苦,而且必须仍然使她痛苦。”这种痛苦甚至摧毁了曾经在她身上的所有积极的方面:“仿佛她身上焕发出一股光辉,使人惬意地分享着她已获得的内心的宁静。”当那种灵魂发出的纯洁的声音终止,阴沉、微弱和绝望便取代了这声音,“也就因为她那样绝对的纯正,使得我们之间任何解释是如此困难、如此的不可能。”

爱情让他们都体会到了痛苦,但是这种内敛而孤独,这种纯净而压抑,实际上并非都是生活上的矛盾所致,在更大程度上是一种身体上的缺席带来的。当纪德以一种皈依的方式走进梅德琳的时候,他甚至把她当成了一种上帝,以马利内,上帝和我们同在,“她欢迎我嫉妒上帝,或是追随她到那片神秘之土,只有那儿才是她愿意与我互通声息的地方。她将自己局限在那儿。”但是上帝并非只是救赎,梅德琳实际上是对于他同性生活的一次拯救机会。从幼年开始对于母亲的爱和恨完全编织他的童年生活,“他对母亲的憎恨制止了通常同性恋者固定在母亲的性欲。”但是这种并非是可以通过后天改变的性取向对于纪德来说,绝非是对于欲望的放纵,他曾看过个神经学家,他向纪德保证说,结婚以后,一切毛病马上会消失,“在新娘的臂弯里,那个阿拉伯同伴也会被忘掉。”所以他实际上希望通过医学和爱情走出自己的同性的生活。

但是,这样的单纯目的在爱情中必定是找不到真正救赎的上帝,一八九五年,对于纪德来说,不是一个结束。在此之前,一八九四年,他和一个阿拉伯孩子发生第一次同性恋。而在此前他见过王尔德,一八九四年,他又在翡冷翠遇见他一次。第一次见到王尔德时,纪德几乎为他着了迷,不过那时纪德还未晓得他有同性恋的怪癖。所以此前的种种,纪德都希望通过和梅德琳的婚姻得到解脱,而这样的婚姻却又参杂着更多的灵魂解救,“爱情升化了我,当然,但是,纵令医生有所预示,爱情压根儿就没有因为婚姻而使我的欲望正常。充其量是使我保守贞节,而那份代价昂贵的挣扎只是使我自身分裂得更厉害了。心灵与感宫在相反的方向扯裂我。”而对于梅德琳的爱情,他所有的欲望几乎不是投入到她身上,甚至,他以为情欲是属于男人的,“我不承认女人会感到同样的欲望,除非是个‘水性杨花’的女人,那种想法使我很安心。”所以在罗马,他甚至舍弃梅德琳好几个钟头,在为撒拉逊村来的模特儿拍所谓的“艺术照”,还将几张不成功的给她看。这种行为纪德在事后称为“绝顶的昏乱”,实际上他把不知如何给她的欲望变成了“在别处所寻求的肉体的满足”。

她从来就是一个象征的符号,不管是之前幼小的纪德对她的向往,还是在同性痛苦中的解脱,她是活在现实生活中的那个“上帝”,一个在旁边解救的“以马利内”,而不是肉体有关的情侣,所以在一八九五年的时间线上,上帝站在他的面前的时候,他依然在用一个复数的“他们”在自己的情欲生活里越陷越深。除了在结婚之前的阿拉伯孩子和王尔德,在一八九五年之后,他更加疯狂,一九一八年,带着他的娈童Marc前往英国。而在一九二二年的时候,他甚至和伊莉莎自有了一次约会,第二年她生了一个孩子。“纪德和似乎太离奇,一个已被证实的同性恋者,常常说他和女人没有性快感的能力,在五十四岁时竟和别的女人生了一个女儿。”而与另一个女人生孩子在纪德同性恋的身份和现实中,越发成为无法逃避的罪,所以和梅德琳,实在是一种灵魂意义上的结合而已,是一种符号化的救赎。

即使到了纪德过了八十岁,在心脏衰老、肝脏肿胀、血液受到尿毒的污染、天性的失眠症等身体疾病的困扰下,走在死亡边缘的时候,他内心依然在灵与肉的双重煎熬下:“你可曾经想过这个问题,罗杰?几世纪以来,人类从未怀疑过自己的双重天性……人知道肉体终归毁灭,但是至于不朽的灵魂……忽然,人类不复有信心了!忽然,人类不复相信灵魂的不朽!想想看这是何等重要!太惊人了,罗杰,是吗?太惊人了!”人体的毁灭总是无可避免,但是对于灵魂呢?纪德对于灵魂充满了怀疑,那个站在上帝面前的灵魂是否可以永恒,而其实,梅德琳对于所谓的肉体和灵魂的痛苦也有着天生的怀疑,在纪德想要去看梅德琳死去的姐姐的时候,梅德琳不要他去,她说:“我一想到你要看到梵伦妲那么美的面孔因为病痛而变了形,我就很难受。听说她完全变了样。那不是我要你对她所留下的印象。”所以,对于梅德琳来说,她是本能地回避任何痛苦的景象,所以在一种活着的爱情里,梅德琳似乎也无力去承担肉体的欲望的死,她的孱弱,她的敏感,“她大为损伤的健康使得她的心灵受着一件非常大的意外所左右。”所以当一九三八年梅德琳在孤独中最后死去的时候,对于纪德来说,是一种符号的死去,“梅德琳既已离我而去,我对于人生就没有兴致了,因此也就停止了写日记,那只能反映心乱、苦恼、绝望。”

而当符号消失的时候,对于纪德来说,那种痛苦一定是真诚的,当他曾经试图以第三成人写出他的日记的时候,他多么希望自己能够被某一个“他”所取代,以致能够更好地站在上帝面前,让他认出,让他赞同,“她在生时,我既不容她的爱情照着她的意思而影响我的思想,现在她已不在,我也必定不让那份爱情的回忆对我思想的压力大于她爱情本身。这出喜剧的最后一幕仍然是精彩的,因为我必须唱独脚戏。我一定不闪避。”而这一出对于梅德琳的独角戏在余生里继续上演的时候,那“持续不断、隐而不见、秘密的、内容实在的戏剧”被公开宣布出来的时候,涉及纪德一生的那个上帝也终于让“他”得到了最后的救赎。