|

编号:C38·2140730·1097 |

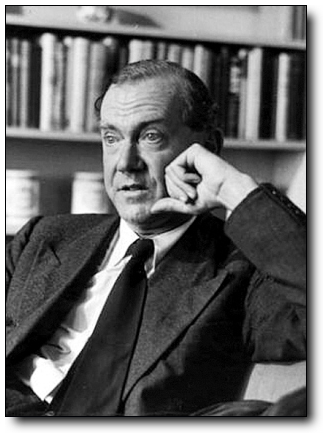

| 作者:【英】格雷厄姆·格林 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2014年01月第1版 | |

| 定价:51.00元亚马逊38.40元 | |

| ISBN:9787532763320 | |

| 页数:359页 |

1904-1991,格雷厄姆·格林的生卒之年只用一个“-”隔开,而其实他的一生并非可以用一个简单的符号连接,二战伦敦空袭、战后原殖民地独立浪潮、中东战争、地区冲突,他经历了许多,而在这危险的人生过程中,他的“逃避之路”却处处充满恶,暴力、犯罪、背叛、堕落比比皆是,人物卑琐、绝望至极点,可是污泥中却能绽放人性的光彩。这正像他自己,在最危险、最动荡的地方,寻找一种死亡逼近的悲剧意义,他曾经在奠边府战役前夕在危如累卵的法国军营里呆了一整天(此后不久奠边府即被炮火吞没,法军全军覆没),曾经在中东战争时期的苏伊士运河沿岸意外遭受炮击,整整四小时伏在沙地上一动不动,听着暴风骤雨般的炮弹从头顶划过,在身后爆炸。二战期间,他担任英国情报机构的特工人员,在西非塞拉利昂从事反间谍工作整整两年。对于他来说,或者在悲剧中体会生命,在恶的世界里接近善。

这本书不是自画像。我把这样一幅肖像留给我的朋友和敌人。不过,我的确发现自己许多年来—直在寻找某个自称为格雷厄姆·格林的人。

——《尾声》

格雷厄姆·格林的名字写在封面上,一个签名、一张照片,使他成为作者,而从序言开始,格雷厄姆·格林被包裹在一本359页的小说中,他是记者,他是特工,他是战士,他是共产党员,他是被一个叫格雷厄姆·格林写进小说中的人物,可是一本书并不能合上一个从25岁到75岁的人虚构的一生,不管是活着的作者,还是虚构的人物,当《尾声》里的“那个人”突然出现的时候,一个自画像便成为了“他者”,爱德华·托马斯的《诗集》里分明写出了这样一个和自己有关的“那个人”,他是在路上的旅者,他停留在这家客栈或那个旅馆,但是当巧遇那个跟他一模一样的人的踪迹的时候,“那个人”却总是沿着同一条道路“先他而去”——“总在前面”的相遇其实是错失,是陌生,是生疏,尽管在“是啊,我就是我”的启示下去追赶这和自己一样的人,但是:

赶上他时,

做些什么?我不做什么;我追赶

是为了证明我们一模一样,如果真是相像

那就留心观看,直至我熟悉自己的模样。

“尾声”的那个人在诗歌结尾的时候,变成了“他走了:我尾随:绝不停步/直到他打住,那么我也打住。”打住是在同一节奏中保持距离,是在相同的方向上看见背影,但是当诗歌过去四分之一的世纪之后,“那个人”却并不在自己的道路上打住,他叫格雷厄姆·格林——仅仅是在使用这个没有版权的姓名,没有签名,没有照片,只有讹诈的小案件,只有和女人的神秘电话,只有入狱之后公布的那封信,只是在这个也是“专业作家”的故事里,他把自己的经历当成了小说的一部分,被捕、漫游,以及写作和销声匿迹,而尾随的我终于在“打住”的现实中中和“那个人”保持足够的距离,“自称格雷厄姆·格林的人,也许他是某个约翰·斯金纳,一个臭名昭著的越狱犯;或者根据印度警方的情报,他的名字荒谬地叫作梅雷迪思·德瓦格。”甚至最后圣地亚哥的报纸宣布,智利总统阿连德“被一个骗子骗了”的时候,我才知道我绕不过的并不是爱德华·托马斯《诗集》里的“那个人”,也不是拥有没有版权的格雷厄姆·格林的陌生人,而是一种形而上学的疑惑:我是否一直是个骗子?我是“那个人”吗?我是纳金斯吗?我是否甚至可能是梅雷迪思·德瓦格?

仅仅只是一个格雷厄姆·格林的名字,我如何成为我自己?我是否永远不遇见“那个人”?或者我就是那个人,那个被自己虚构又虚构别人的人,谁来证明你就是格雷厄姆·格林,谁来告诉你一切都是真实发生的?在这个和自己有关的形而上学问题面前,25岁的格雷厄姆·格林在第一部小说里其实已经知道了自己无法逃脱“那个人”的寓言,这本名为《内向的人》的小说第一句是这样写的:“最后的光亮渐渐消去,他翻过青草覆盖的丘原坡顶,一见山下的树林,内心一阵轻松,眼泪几乎夺眶而出。”最后的光亮其实是最先的光亮,是我从某种阑尾手术中走出看见的光亮,是我在伯克姆斯特德父母客厅里的写字台上看见的希望,在经受了数月没完没了的折磨煎熬之后,那种听天由命的感觉让我一下子看见了翻过青草覆盖的丘原坡顶之后的那种轻松感,“眼泪几乎夺眶而出”的现实给了我一个明白的自己,“开场白写得并不好,因为它读起来像诗歌,不像散文;我一直想把它改了,可那就好像是我那年轻的自我。”

那是年轻的自我,那是诗歌的句子,那是一个在今天看来就是沉溺在其中的“那个人”,而当《内向的人》只是遥远的25岁时一个记忆符号的时候,在现在来说,我只是读到了这样的自我,读到了这样的诗歌,读到了那个呆在历史中的格雷厄姆·格林,所以我矢志不渝地记住这个年轻句子,就是在寻找属于我的“那个人”:“现在我瞧自己就像是一部历史小说中的一个人物,刚刚动笔写一部历史小说。”在历史小说中的人物,就是那个人,就是和现在相隔了五十年的那个人,一模一样,却总是保持着距离,而在75岁的现实里,当我真正遇见过另一个叫格雷厄姆·格林的人的时候,我的小说就已经开始另起一行,它的第一句里没有“最后的光亮”,没有“青草覆盖的丘原坡顶”,也没有山下的树林,当然更没有夺眶而出的眼泪,只有“这是多么漫长的道路啊!”的感慨。

|

| 格雷厄姆·格林:走在不可逃避的逃避之路上 |

漫长的道路,是跨过五十年的回忆,还是和那个人永远无法追上的距离?或者是自己在历史小说中不想走出的逃避之路?“我让书中这个年轻人通过在加的夫登船当一名黑人水手而获得某种满足,借以逃避中产阶级,逃避他不能与之融合相处的感觉。又是逃避!我想‘逃避’两字从扉页起会频频出现,贯穿全书。”所以逃避是“那个人”必然要走的那条路,使自己脱离自己又寻找自己的迂回之法,为什么要写过去?“是不是因为我模糊地意识到我对当今世界知之甚少,所以才想逃避它呢?是不是因为历史比较容易接近?”历史是一个过去的集合,历史是写在书里的时间,它无法漫过现实的边界而干扰我的生活,“比如我在病床上阅读的走私史。”它以“那个人”的身份出现,也制造和“那个人”有关的一切奇遇。

所以小说的世界是安全的,贯穿全书的“逃避”是把自己放在封闭而虚构的历史里,“第三章,某某,出场。”这些将人物隔开的叙述后面是一个安全的场景:《斯坦布尔列车》中人物藏在一个铁路工棚里,在《一支出卖的枪》里人物躲在一栋空房子里。不管是富裕的理想主义者奥利弗·钱特,不管是谈论马克思主义、历史价值或者西班牙战争以及海明威的新书而不谈冒险经历的诗人努达尔·格里格,他们的逃避其实面对的是身体的病态和死亡的威胁,可是在小说中,对于叫做格雷厄姆·格林的我来说,我控制着每一个人的命运,这种把自己抽离而或真实或虚构的人物,在小说的世界里被安排:“好像我想逃避小说广阔的流动性,想在一个狭窄的舞台上表演情节,在这个舞台上,我可以导演我所创作人物的每一个动作。”

这便是我写小说的缘由,逃避现实的广阔性,也逃避小说的广阔性,在那个被安排的狭窄舞台上,他们面临的是无法自己把握的命运,而那些“固执地拒绝鲜活起来”的人物,也只是为了故事的展开——《英格兰造就了我》中的克罗,《布莱顿棒糖》中的酒吧女侍,《事情的真相》中的威尔逊,《爱到尽头》中的斯迈思,《麻风病人》中的帕金森。当诗人努达尔·格里格1943年死于对柏林的空袭,那谜一样的历史并不能提供和死亡有关的确切信息,“他死在此地”其实是一个被抛弃的命运,是我在逃避之路上寻找到的一个文本寓言。

在文本之外,我其实在身体里寻找逃避的寓言,如果引用1849年11月23日古斯塔夫·福楼拜献给他的母亲的那句话就是:“当我的身躯继续着它的旅程的时候,我的思绪却在不断回顾,沉浸在过去的岁月之中。”依然是过去,过去的身体,过去的旅程,如果说文本提供了一个可以安排的舞台,那么在身体的旅行中,抵达的是“独立自主”的生长,这是逃避现实的一种力量:“一部小说中的主要人物必然与作者有着某种相似之处,他们出自作者的躯体,就像孩子产自子宫,然后脐带被剪断,他们发育生长,渐渐独立自主。”

漫长的道路开始了,那里充满的冒险的故事,而这样的冒险将小说和身体的逃避结合起来,比如1940年夏天的骚森德,是关于二战的空袭,31岁时利比里亚的游历,是关于死亡的体验,1942年西非的弗里敦的驻扎,是关于自由的寻找,甚至我那场只和生存有关的婚姻破裂,也只是一种叫做苯齐巨林的药物带来的折磨,身体在另一个世界里复活,也在另一个世界里死去,而当小说和身体结合在一起,我已经从单纯的小说创作走向了冒险意义上的“逃避”,那里有接近死亡的梦,“那天夜晚发现自己渴望活着似乎是一个重要的发现。一种皈依,以前我从来没有过皈依的体验。”在利比里亚的旅行中,诱人的死亡其实换做了对于活着的渴望,所以当表妹贺芭芭拉在日记中记下历险故事的时候,那个格雷厄姆也已经慢慢变成了“那个人”——“格雷厄姆是个天主教徒,我昏昏沉沉疲惫不堪的头脑里突然想到,如果他死了,我应该为他点蜡烛。”这是一种最真切的感受,但是在表妹的文本世界里,格雷厄姆反而成为一个像在小说中出现的人物,充满了虚构性,这和我曾经在四年半时间里看了四百部电影一样,是完全对于真实自己的“异化”:“逃避那些顽固不化拒绝鲜活的次要人物,逃避忧郁情绪一个半小时,小说家在自己幽僻的世界里连续生活了太长时间,忧郁情绪必定降临到他的身上。”

在死亡的威胁中充分感受活着,这样的逃避看起来就是抵抗忧郁,抵抗顽固不化的鲜活人物。在伦敦的空袭中,我看见被消防车碾过尸体的地雷之夜,看见“炼狱似的一群群男男女女穿着肮脏破烂沾着斑斑血迹的睡衣站在幸存的门道里”,在看见之后,我写下了《伦敦人》:“整个战争年代里,我从事的不是真正的写作——它是一种逃避,逃避现实和责任。对于一个小说家来说,他的小说是唯一的现实,是他的唯一责任。”在1948年的维也纳,我看见了美国、俄国、法国和英国在占领区轮流执掌的现实,而在那时我也做了电影故事《第三者》;在1951年逃避到马来亚看见了马共和自然灾害共同对这片土地的作孽,只是《杜邦先生》没有真正写完。而其实,在这些非洲、亚洲的冒险经历中,在不断有新的文本的构思中,逃避之路最后变成了发现之旅:发现文明的侵袭,发现现实的残酷,发现信仰的失落。原先我以为战争会解决现实中的忧郁,但是战争带来的更多是死亡,“在对伦敦的空袭中、在被潜艇击沉的轮船上,在黑尿病滋生的非洲,不过我还活着,操起雏妓的旧业,将不幸带给我热爱的人。”所以在《恐怖部》里,我写道:“怜悯是残酷的。怜悯极具破坏力。”而在亚洲的越南,茅茅暴动中,我看见的是成片的死亡:“在我前面两英里,穿过哈尼亚河就是茅茅分子为主的‘霍尔要塞保留地’,前年袭击教区者就来自那里;我身后十五英里是拉列大屠杀现场,吉库尤地方军的150个妻子和儿童被乱砍乱劈致死;六英里以外,我能看见阿伯德尔山脉森林覆盖的山坡,那是主要敌人德丹·基马蒂‘将军’经常出没的地方。”而非洲海岸的地区,“这个镀锡铁皮屋顶的世界,兀鹫尖叫俯冲的世界,暮色中红土小路变成玫瑰色的世界”也并非是冒险的乐园。

其实在和种族有关的冲突战争中,他们背后总是站着更顽固、更残酷的敌人,西方世界在某种程度上成为这个世界的“他者”,在这里,文明成为一个虚构的词,成为一个沾满着鲜血的词,文明的攻势“在土制枪炮和钢铁砍刀的手里”,而在另一面,却是“维多利亚时代的人们教给了我们进步的思想”,所以进步的思想在战争和冲突中,其实只是一个借口,“如果从过分英勇和纯朴的角度去描绘茅茅领导人及其追随者很容易,那么抹黑他们的对手也会很容易;因为以开枪为乐的东非步枪欧洲警察或者地方军在争斗中手上都不是干净的。我想,也许将来最棘手的问题是种族血仇在热战之后延续下去。”对于这些地区的人来说,并非是欧洲将上帝带过来,而“经常是欧洲人把上帝赶出非洲”。当上帝被赶出,当文明被枪炮代替,被判处死刑的茅茅分子却在死牢里诡异天主教,他们寻找新的上帝,但是这样的寻找和诡异依然是一种逃避,甚至在我这个被认为是天主教作家来说,我也不希望被一种空洞的头衔所命名。

而在另一个世界里,马克思主义成为和上帝一样的救赎方式,但是我19岁时加入共产党而成为预备党员却让我无法进入美国,而在波兰写作电影《堕落的偶像》中,却亲见了教会和共产党的紧张关系,而其实在“天主教世俗阵线”基石的“帕克斯”运动领袖皮尔泽茨基那里,他“用真正的马克思主义术语以好战的北约强权为主题高谈阔论”,所以1956年的波兰是,“斯大林主义依然残留”。所以在这样的世界里,我所看见的信仰其实已经变成一个异化的词:“信仰更像一场大风暴,幸运者被风暴吞没,消失得无影无踪,不幸者被拋上海岸,遍体鳞伤鲜血直流。”不管有没有信仰,结局总是在无法逃避中承受痛苦,而对于我来说,既不喜欢天主教,又不是真正的共产党员,所以只是在小说、戏剧的虚构舞台上把自己当成“另一个人”:“我是在五十年代开始创作演出剧本的。像茅茅暴动、马来亚和越南战争一样,剧场使我感到新鲜,是一种对日常生活的逃避。”

有时从小说转向更容易控制的戏剧,有时从长篇小说转向幽默的短篇小说,这是新的逃避:“对于长篇小说作家来说,短篇小说常常是另一种逃避的形式———从不得不与一个小说人物生活数年中,从无意中学会了他的妒忌、他的卑劣、他骗人的花招、他的背叛中解脱出来。”而在小说中写到死亡的时候,我便感觉自己背叛了意志,因为我已经把现实的恐惧带进了小说,而不是让小说逃避现实,这是一种矛盾,就像以游客身份访问以色列,在战火纷飞的战场中感受“极度恐惧”,或者“相当荒唐以至于荒唐驱散了恐惧”,而这也是我真正难以摆脱的矛盾情结:讽刺过美帝国主义,却又支持古巴卡斯特罗;讽刺过斯大林主义,却又支持布拉格革命;宣扬天主教教义,却不想成为天主教徒;脱离了共产党,却保留着党证作为纪念。

在马来亚,在印度支那,在越南,在中东,我总是处在死亡的边缘,处在身体游离的冒险地带,在某种程度上在是对抗着秩序,对抗着权力,对抗着异化的信仰,这种在《一支出卖的枪》里被命名为“正义的反叛者”的正义感,就是情有可原的犯罪,因为他遭到了“其他人”的追杀——“这个世界充满了‘其他人’,他们戴着成功的假面具,戴着幸福家庭的假面具。”而这些“其他人”犯下的罪行更加骇人听闻,“而且春风得意”。所以面对“其他人”,我在写作中,在身体的旅行中逃避现实,即使在我75岁“高龄”的时候,我依然在构思着新的小说,依然在寻找着新的逃避,前途不可预测,依然是那条漫长的道路,依然是25岁第一部小说的那句开头:“最后的光亮渐渐消去,他翻过青草覆盖的丘原坡顶……”

年轻的自己,活在虚构的历史小说中,青草覆盖的丘原坡顶之外是另一片树林,而这种情结看起来是永不停歇的逃避之路,但是实际上是陷在一种虚无中挣扎,当引用奥登的那句“人类需要逃避,就像他们需要食物和酣睡那样”的时候,当逃避与食物和酣睡一样成为日常生活的一部分的时候,面对“其他人”,没有旅行,没有写作逃避的那些人如何面对自己生存的巨大悖论?“写作是一种治疗方式;有时我在想,所有那些不写作、不作曲或者不绘画的人们是如何能够设法逃避癫狂、忧郁和恐慌的,这些情绪都是人生固有的。”也就是说,不仅是那些不写作、不作曲、不绘画的人在人生固有的情绪里容易迷失自己,连五十年来一直在小说、戏剧中逃避的我也终于有一天看见了活在另一个现实里的“那个人”,逃避最终的结果是不可逃避,我是谁就成为一个文本无法回答的问题,就像1939年我征召去应急预备队的时候,将军问我的一个问题:“不过,你怎么看待自己?”

仿佛进入的是一个虚拟的战争,那个小说中的象征符号提供了源泉,也囚禁了自己,所谓“记忆”其实是对于现实的无效反抗,那么多的“其他人”,那么多的“那个人”,在“不幸的未来或许有太多的暗示”的不安中,如何看待自己其实是一个伪命题,人的一生或许就像格雷厄姆·格林这个没有版权的名字一样,是冒险、英雄和救赎的象征,而其实他也可能是骗子,是逃犯,是和我永远隔着距离,“沿着同一条道路先他而去”的影子。