|

编号:B82·2150120·1142 |

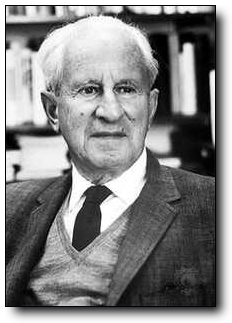

| 作者:【德】赫伯特·马尔库塞 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2014年04月第1版 | |

| 定价:45.00元亚马逊35.10元 | |

| ISBN:9787532764969 | |

| 页数:221页 |

“然而,它并不是生产过程本身的原动力;也不像导源于生产资料私人所有制的资本与劳动的分离那样内在于该过程之中。因此,统治阶级自身是可能从生产过程中分离出来的,就是说,他们可以被取代而无需推翻社会的基本制度。”马尔库塞并不认为“直接生产者”和生产资料的分离会成为推翻社会的制度,而是从统治阶级的自身属性出发,分析了发达工业社会的单向度特性。因为压制,而将人们心中的否定性、批判性和超越性的向度抹杀,使这个社会成为单向度的社会,而生活于其中的人成了单向度的人,单向度的人丧失了自由和创造力,不再想像或追求与现实生活不同的另一种生活。副标题:发达工业社会意识形态研究,在本书中,马尔库塞分析了“单向度社会”、“单向度的思想”和“进行替代性选择的机会”三部分,是研究兰克福学派的重要理论参考。

所谓阶级差别的平等化显示出它的意识形态功能。如果工人和他的老板享受同样的电视节目并漫游同样的游乐胜地,如果打字员打扮得同她雇主的女儿一样漂亮,如果黑人也拥有凯迪拉克牌高级轿车,如果他们阅读同样的报纸,这种相似并不表明阶级的消失,而是表明现存制度下的各种人在多大程度上分享着用以维持这种制度的需要和满足。

——《第一章 控制的新形式》

工人和老板,打字员和雇主的女儿,白人和黑人,获得了同样的权力,拥有了同样的物质享受,具有一样的生活条件,这是不是一种和谐,或者说这是不是一种“舒舒服服、平平稳稳、合理而又民主”的进步?本来的阶级差别在各种商品的拥有和享受中消除了对立,意味着制度的优越性,至少在表面上使得不同的社会阶层获得了各种制度的需要和满足。但是这样一种和谐和进步,其实在本质上却变成了一种“社会控制”,当人们的灵魂被困在小轿车、高清晰度的传真装置、错层式家庭住宅以及厨房设备之中,他们就是生活在商品世界里,而商品世界的物质属性让人们得到了区别于意识形态的需要,是他们在一种稳定的社会形态中得到满足。

这种被马尔库塞命名为“平等化”是不是发达工业社会走向进步的最终结果?当一个社会按照他自己的组织方式,越来越满足个人的需要时,当国家机器把防务延伸到个人的安全上的时候,当每个人在休息、娱乐、消费,甚至爱人之所爱、恨人之所恨中得到自由的时候,当没有人反对现状的时候,看起来是有益于整个社会集团和社会利益的理性,看起来是消除了一切不合理的矛盾,看起来不再出现曾经出现过的阶级对抗,但实际上,这只不过是将真正的“内心自由”变成了外部的物质满足,将“真实的需要”物化为“虚假的”需要,将技术进步变成了取代了对自由的追求,甚至在某种意义上,技术合理性的目的变成了一种极权主义,把个人的独立思考、意志自由和政治反对权等最基本的批判功能剥夺了。

这是发达工业社会“控制的新形式”,而其关键词是技术,技术带来了进步,带来了文明,而其实也带来了新的控制,“今天,政治权力的运用突出地表现为它对机械加工进程和国家机器技术组织的操纵。”机器文明是力量的象征,当它把人的力量储存起来并经过筹划将工作世界变成一架机器并以机械化的方式取代人的能动性,整个国家也在这种取代性中把国家机器的政治需要强加在劳动时间和自由时间上,同时也强加在物质文化和精神文化上,而在这种力量和自由的取代中,个人的需要只在物质水平上的衣、食、住上得到满足,从外部强加在他们身上的那种“使艰辛、侵略、痛苦和非正义永恒化的需要”变成了“虚假的”需要,而人的自治、自由、批判的需要被抽空,由此,当人的权利和自由被制度化之后,他似乎只能在与社会共命运中变成社会的组成部分,在技术进步的成就中取消了前提,而实际上,这种技术进步变成了一种极权主义,没有了对抗,没有了矛盾,没有了内心自由,甚至没有了异化,“异化了的主体被其异化了的存在所吞没。这里存在的只是一种向度,而且它无处不在、形式多样。”也就是在一种异化的存在中,人的批判性的私人空间被侵占,内心向度被削弱甚至取消,“这种内心向度本是否定性思考的力量也即理性的批判力量的家园,它的丧失是发达工业社会压制和调和对立面的物质过程在思想意识上的反应。”否定性思考趋向于对现实的批判,当它消失的时候,整个社会便全面禁止对立的行动和行为,而变成了操作主义理论下的实践,也就是社会变成一个凝固的生活系统,在合理性完善化趋势下制造强制性的生产率和“给人以好处的协调状态”,而当内心自由、思想批判、言论和信仰被削弱甚至取代之后,整个社会变成了单向度的社会,人也就变成了单向度的人。

没有否定,没有异化,没有批判,“其不合理成分存在于其合理性中。”在这种“控制的新形式”之下,富裕和自由掩盖了包括私人领域和公共生活的一切领域,是的一切替代性选择同化,使得一切的对立一体化,也使得技术成为最有效统治的得力工具,并创造出一个真正的极权主义领域——“在这个领域中,社会和自然、精神和肉体为保卫这一领域而保持着持久动员的状态。”持久动员的状态是为了保卫极权主义的领域,是为了取消所有的对立,所以技术社会完全变成了一个统治系统,技术的合理性也成为政治合理性的手段工具。

技术进步带来政治领域的一体化,在马尔库塞看来,至少在社会的政治领域、文化领域、话语领域实现了封闭,而诸多的封闭也造成了单向度的人的出现。持久动员的社会看起来是一种“新社会”,它出现在工业文明最发达的地区,实际上是把福利国家好和战争国家的特征有效结合在生产联盟中,也就是在政府干预下,除了国民经济实行集中之外,“蓝领工人和白领工人、企业中的领导和劳工、不同社会阶层的闲暇活动及愿望逐渐同化;学业成绩与国家培养目标之间的预定和谐得到促进;公众舆论的共同性侵入私人事务;私人卧室向大众传播媒介敞开。”也就是阶级差别的平等化带来了对立派别的一致或趋同,以前的相互冲突从质的差异显现为社会内部的量的差异,也就是在社会体系中,主体和客体成为“以强大的生产力为存在依据的整体的手段”,它的最高目标是为越来越多的个人提供越来越舒适的生活。这种整体的手段是技术进步的标志,而当技术变成工具,变成物,实际上意味着一种奴役状态的纯粹形式的出现。所谓的福利国家在马尔库塞看来,依然是一种不自由的国家,技术带来的劳动生产率提高,却降低了自由的使用价值,而在受管理生活里,舒适的、美好的生活知识单向度政治行为的一种表象,“福利国家的形象,是介乎有组织的资本主义和社会主义、奴役和自由、极权主义和幸福之间的历史畸形。”

|

| 马尔库塞:寻找否定性思维 |

而在文化领域,由于政治的一体化,带来的是技术生产力的增长,带来的是人和自然的不断扩张,带来的是征服而获得的一种成就,征服在某种意义上就是一体化,就是消除矛盾,就是失去对立,就是抹去批判,在这样的现实中,具有对立的、异己的和超越性的因素的高层文化开始向大众文化堕落,甚至被现实所拒斥,而文化固有的批判精神在这种对立消失之后,也就清除了文化的双向度特性,从而变成一种技术文化。而随着那些异化的消失,艺术的“风格”失去了合法性,作品被纳入社会,“并为对占优势的事态进行粉饰和心理分析的部分知识而流传。”在这个意义上,作品变成了商品,被出售,给人以安慰,或者使人兴奋。那些四分五裂世界中的不幸意识,那些被击败的可能性,那些落空的期望,那些被背弃的允诺,全部在单向度的世界里取消了意义,也使得所谓的人道主义理想、个人悲欢、人格完满已经丧失,高级文化变成了物质文化的一部分,“通过把它们全部纳入既定秩序,并大规模地复制和展示它们。”

充满对立和矛盾、充满人道主义思想的不幸意识变成了商品的内容,实际上却在单向度中建立了“幸福意识”,而这种相信现实的合理性,相信制度的进步,恰恰变成了话语领域的新型顺从主义,没有思考,没有批判,所有的话语都被同样的词所吞并,“词变成老生常谈,并作为老生常谈而支配言语和写作;因此,交流阻止了意义的真正发展。”矛盾被封闭在名词之中,在马尔库塞看来,这种封闭造成的是奥威尔式语言的滥觞,和平即战争,战争即和平,统一性语言的操作意义取代了批判功能,而封闭的语言在取消证明和解释的同时,也只传达决断、宣判和命令。“语言的荣枯兴亡在政治行为的荣枯兴亡中有其对应物。”所以当政治领域被封闭的时候,语言也变成了“仪式-极权主义”的语言:“减少语言反式和表征反思、抽象、发展、矛盾的符号;用形象取代概念。这种语言否定或吞没超越性术语;它不探究而只是确立真与假并把它们强加于人。”

政治领域的封闭造成了一种总体动员的“新社会”,当主体和客体变成整体的手段的时候,操作主义统治了一切,继而发展成为极权主义;而不幸意识的征服在文化领域使得高层文化俗化和堕落,甚至连异化也不再存在,物质文化占据了一切,社会呈现出其商品性的总体意义;而话语领域的封闭,在新型顺从主义的演变中,语言变成了极权的符号,变成了政治的对应物,变成了命令。这使存在着对立、差别甚至反抗的人,在技术进步和合理性下变成了单向度的人,而在单向度人的社会里,必定会出现单向度的思想。

“理性=真理=现实”,这个公式在马尔库塞看来,是把主观世界和客观世界结合成一个对立面的统一体的公式,而在其中理性是颠覆性的力量,是一种“否定性的力量”,“它作为理论理性和实践理性而确定人和事物的真理——确定人和事物在其中显露出本相的条件。”这使西方思想的最初宗旨和逻辑起源,这是对抗性世界的思想经验,是哲学的发展动力,真理和谬误,真与假,在这样一种认识论上,斗争变成了对现实的“拯救”,但是当破裂消失,当现象和存在、虚妄和真实的双向度领域变成单一世界,变成统一体,那种真理的颠覆性也就不存在,辩证性也就消失,实际上,当陈述的事实取代了造成事实的必然性,当祈使句“应当”变成陈述句“是”,否定性思维也就在一种失败的状态中被肯定性思维所同化,而逻辑也自然变成了一种统治逻辑,这种统治逻辑就是建立在技术合理性基础之上的,“技术合理性是保护而不是取消统治的合法性,理性的工具主义视界展现出一个合理的极权主义社会”,所以很明显,技术合理性和统治的逻辑,是的否定性思维完全变成了肯定性思维,而肯定性思维的唯一出路便是单向度哲学。

否定性思维的“失踪”只是被纳入到肯定性思维里,也就是说在发达工业社会里,一种“变得更加富裕、更加庞大、更加美好”的现实存在使得从前的“危险永恒化”,是的社会变成了没有反对派的社会,马尔库塞在“导言”中就指出,“能够毁灭人类的核灾难威胁,不也在保护着那些使核灾难的危险永恒化的势力吗?防止这一灾难的种种努力掩盖了对它在当代工业社会中的潜在原因的探究。”也就是说在没有被公众所认识、揭露、抨击的社会中,悖论掩盖了对立,也使得社会走向了一种非理性,而这种非理性也使得社会理论的历史替代性选择在一体化和单向度面前告终,从而陷入到一种极权主义的现实里。

所以,要将单向度的人、单向度的思想、单向度的社会重新获得一种批判性,重新建立理性,重新消除封闭,就必须重新选择一种“历史替代性选择”,这也是哲学历史承诺的命题。恢复历史替代性,也就是恢复概念的本身属性,而概念在抛却操作主义的时候,就已经开始了意义的恢复,这种意义就是对立面的对比,白与不白,美与不美,在某种意义上,这种对立可以完全用肯定性陈述来表达,如黑可以取代不白,丑可以取代不美,但是却在这种对立中体现了否定性思维,也就是将否定性要素从肯定性思维中脱离出来,让“和谐”状态变成矛盾:“傍晚时分地铁拥挤。我所见到的人们带着疲乏的面容、拖着疲惫的四肢,充满了敌意和愤怒。我觉得随时都可能会有人拔出刀子——如此。他们阅读着,或更确切地说,专注于他们的报纸、杂志或书,可两小时后,同样这些人,在洗去汗臭、打扮停当之后又愉快起来,他们真诚地微笑和忘却(或回想)。但他们中的大部分可能会有某种糟糕的聚会或在家中独处。”

这种疲乏的面孔、疲惫的四肢、充满的敌意和愤怒,尽管可能被回家之后的微笑和忘却取代,但是却使得单向度的人开始了一种“解放”,而这种解放实际上是一种突围,是一种挣脱于异化存在的“异化的作品”——异化是矛盾,是对立,是否定,是破坏,就像布莱希特所说,“只有把当代世界看作变化的世界——看作将被否定的否定状态——来加以再现时,当代世界的再现才有可能。”所以当戏剧在消遣之外制造了“疏离效果”,世界的本来面目才会在认识中得到分离,而这种疏离而产生的“自明”状态也正是瓦莱里所说的“为不在场事物命名”——“努力使不存在的东西存在于我们之中。”这种存在就是参与,就是介入,就是破坏,就是“一种不同事物秩序对既定事物秩序是渗入”,在这个“一个世界的开端”里,诗歌实现了对于否定不可逃避的义务,否定打破了一体化,重建了对立面,否定消灭了机器带来的能量,还原了爱欲和生命本能,否定改变了政治领域的封闭,实现了必然性领域内的完全自动化,否定抛弃了“令人昏昏欲睡的名词”,在矛盾的谓语中展开它们的内容。

“只是因为有了那些不抱希望的人,希望才赐予了我们。”在法西斯时代之初,瓦尔特·本杰明曾这样写道,希望是在不抱希望的境遇下产生的,而唯有这样的希望,才具有抵达内心自由的力量,才能在终结野蛮中开启文明帝国,才会在先进的意识和深受剥削的力量中找到机会。而这样的机会在马尔库塞那里,便是社会批判理论的意义,是历史替代性选择的必然。“社会理论是历史的理论;而历史是必然王国中的偶然王国。”所以在社会理论中,历史替代性选择总是以颠覆性的趋势和力量出没于既定的社会,所以当这一机会出现的时候,社会理论“仍然忠诚于那些不报希望却已经并正在献身于‘大拒绝’的人们”,不拥有在现在与未来之间架设桥梁,甚至在既定社会的合理性面前,看起来更像是一种乌托邦,但是在单向度的社会里,当对立面联合起来,当技术成为压服社会离心力量的统治方式,当多元主义衰落、社会变化的能力被遏制,实际上既定现实反而成了一种乌托邦吗,而不是它的对立面。所以在这样一个历史替代性选择的机会出现的时候,“它不作许诺,不指示成功”,但是它却必然是否定的,必然让人们在不抱希望中看见希望,必然在颠覆性力量中走向必然王国,也必然会给“不在场的事物”命名。