|

编号:C55·2150120·1145 |

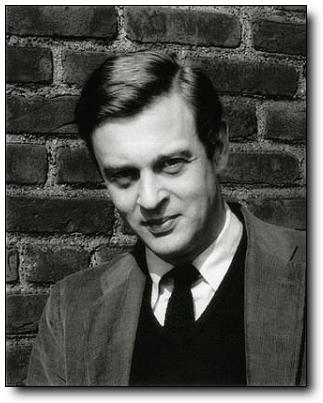

| 作者:【美】理查德·耶茨 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2012年03月第1版 | |

| 定价:27.00元亚马逊21.00元 | |

| ISBN:9787532756766 | |

| 页数:270页 |

曼哈顿办公楼里被炒的白领、有着杰出想象力的出租车司机、屡屡遭挫却一心想成为作家的年轻人、即将结婚又万分迷茫的男女、古怪的老教师、新转学的小学生、肺结核病人、老病号的妻子、爵士钢琴手、郁郁不得志的军官和退役军人等,这十一种孤独的人生都是缺乏安全的人生,理查德·耶茨以这样一种样本的方式描绘了二战结束后的纽约。作为“焦虑时代的伟大作家”,理查德·耶茨将普通人的那种孤独当成了生活的唯一色调:“如果我的作品有什么主题的话,我想只有简单一个:人都是孤独的,没有人逃脱得了,这就是他们的悲剧所在。”这是人生的失败,这是人生的绝望,不管是什么方式,最终会像一个被枪打中倒下的死亡游戏一样:“结果早已不是重要的,重要的是倒下时是以何种姿态。”

《十一种孤独》:它们说的全是真相

“窗户在哪儿?”他摊开双手,迫切地问。“就是这个问题。光线从哪儿照进来?你明白我说的光线从哪儿照进来是什么意思,对吗,鲍勃?我是说小说的观点;文中蕴含的真理;还有——”

——《建筑工人》

为什么一定要有窗户?为什么光线一定要从窗户里照进来?那一栋被建造的房子是有屋顶,是有墙,在建造之前还必须用推土机平整土地,还必须挖好合适的坑,还必须打好地基,但是从头至尾都建好之后,窗户会按在哪个位置?面朝阳光,是想让阳光照亮黑暗,是让人通风呼吸,也是让人看见窗外的风景。窗户是一个接通内部和外部的通道,是一个沟通你我世界的门,但是让一栋房子变成一部小说,变成充满丰富想象力的虚构作品,那光线能照亮文中蕴含的真理,能照见生活之外的启示?

或者只有在房子建造好之后,才会发现窗户的问题。所以前和后,预谋和现实,就在这照见真理和启示的过程中如果反转过来,就会变成另一个虚构。虚构当然是站在现实的反面,就像阳光站在黑暗的背面,这不是可以通过打开一扇窗就能解决的,充满想象力的故事或者只意味着一个快乐、用力地响指,意味着人生可能的一笔财富,意味着在报纸上发表而被电影明星、知名学者和作家发现,但是对于所有建造这栋房子的人来说,黑暗永远是黑暗,现实永远是现实,甚至到头来会完全坍塌,成为一个永远具有纪念意义的废墟。

需要建造这栋房子的是出租车司机伯纳德·西维尔,在社会底层干了二十二年,需要的是在自己的经历中加入一个比平地更高的建筑,所以想把自己的经历写成小说便是他最大的愿望。这是一个对自身存在的超越?还是一种注定覆灭的幻想?“曼莱、科罗夫博士和我自己——我们在建造这东西。”伯纳德看见的是不在底层的电影明星、知名学者,他想和他们一样成为建筑师,甚至比他们更好的建筑师,所以当他在报纸上刊登那则招聘天才作家的启示的时候,就已经把建筑变成了一桩买卖,“为天才作家提供与众不同的自由撰稿机会。要求有丰富想象力。”想象力是唯一的天才条件,那么这样的想象力必须解构卑微的现实,必须解构在底层的生活。而鲍勃,一个第一人称的“我”,看起来自诩为一个天才作家,但实际上和伯纳德一样,也是底层的一个小人物而已。住在西十二街的最西头,和妻子的关系有点紧张,十三年来一直在一家杂志社做撰稿员——周薪五十四美元。仅此而已,所以当看到这一则启示的时候,鲍勃的想象力被激发,“我”用想象可以把经历写成小说,可以用想象带来一笔财富——每篇二十五美元的收入足可以改变现实的卑微。

“我将成为出租车司机的雇佣文人,建筑工的建筑工。”这只不过是想象和另一种想象,其实都指向了对现实的反叛,那栋建筑自然变成了空中楼阁,变成了即使打好地基也没有安好窗户的虚构。伯纳德卡片上的故事已经平整好了土地,已经挖好了合适的坑,已经打好了地基:“有钱人和妻子在车里开始争吵,情绪十分沮丧,女士开始叫着要离婚。我从后视镜里看着他们,我说了几句,不久我们都笑了。关于婚姻的小说等。”这是在帕克大道上的故事,人生经历有关,却必须变成一个想象力丰富的小说。有钱人和妻子为什么争吵?离婚如何去分割财产?我说了一句什么话?他们为什么又笑了?在诸多可能的情节中,被看见的永远是“从后视镜里看着他们”,不是由着自己向前,不是和我无关,是参与其中,在有钱人和妻子的感情世界里虚构。省去一切的想象,当卡片上的经历变成一篇小说,对于天才作家鲍勃来说,似乎是那二十五美元稿费的收获,似乎是一种对于卑微生活的改善,可是伯纳德那张支票上却写着:“提前支付五篇文章的全部金额。”二十五美元是五篇文章的金额,实际上每篇只有五美元,这是另一种虚构,至少对于鲍勃来说,那栋房子已经建造了屋顶,已经砌好了墙,可是却没有看见照见来的光亮——那扇窗户在哪里?

像是一个讽刺,即使每篇五美元,对于鲍勃来说,其意义似乎也超过了平淡生活的全部,所以继续着想象,继续着天才,继续着建房,“我记不清那年秋天到底写了多少篇署名‘作者伯尼·西维尔’的故事。”五美元,也是对于曾经生活的一次否定,也是对于自己才能的一种肯定,那虚构的窗户照进来了光线,照亮了蕴含的真理和生活的启示,就像卡片上的那一对有钱人夫妻,终于在被看见的后视镜里破涕为笑。但是对于我来说,现实却并不如一个卡片上的故事那么浪漫,妻子琼怀了孕,杂志社岌岌可危,那个被提高到十美元的故事最后也被伯纳德否定了,“每个不值一提政客们的掮客、假冒号手都可以走进我家,企图偷走我的钱。”为生活奔波,重新寻找工作,而伯纳德也请了另外一个连环漫画艺术家,即使最后“我”的女儿出生,和琼的关系缓和,即使我开始写自己的小说,建造自己的房子,可是那窗户透进来的光线始终是一个虚构,“我只得告诉你们她和我所建的东西倒塌了,早在几年前就塌了。”

|

| 理查德·耶茨:倒塌的房子里从来没有窗户 |

仿佛又是从后视镜看见的故事,可是没有破涕为笑,没有转危为安,也没有光线照亮黑暗。伯纳德呢?当用五美元将出租车的人生经历变成一部充满丰富想象力的小说,有没有窗户已经不再重要了,甚至电影明星、知名学者都在现实里被后视镜看见,有人在并非他妻子的年轻女人床上死去,有人开始关注没有电视的青少年在成长过程中可能会出现的情感缺失,“窗户在哪儿?光线从哪儿照进来?”或许只有上帝知道“一扇我们大家的窗户”,可是现实的建筑却早已经变成了废墟。

建筑坍塌了,其实有没有窗户都无关紧要,有没有光线照见真理也缺乏意义,现实永远是这样一种存在:“他们走了。他们把他给甩了。”《勃朗宁自动步枪手》里的费隆在心里说着这句话,那和勃朗宁自动步枪有关的人生经历有什么用?B.A.R,口径3.0,弹匣可拆卸,全自动射击,是十二人的步枪班的主要火力,充满着可能的想象力,是人生的一笔大财富,可是在名字上了警察罪状登记薄的现实里、在文件柜间笨拙移动身躯的工作中,在与瘦得皮包骨头、有窦性头痛、无法生孩子的妻子的婚姻中,还有什么是可以自豪的?平淡无聊的家、平胸而患病的妻子,终于使他将结婚戒子取了下来塞进了表袋里,然后进入到满是性感姑娘的酒吧。

这是新建的房子,每个人都是建筑工人,费隆是站在屋顶看见这美好世界的,但是他如果要生活在房子里面,从来不可能有窗户和光线,所以面对酒吧里的性感姑娘,面对香水味,面对纤细的手指,面对丰满的下唇,他却被拖进了一个更加黑暗的房子里,是道德的拯救还是反抗的无力,性感的姑娘变成了婊子,想象开始折磨他最终变成了愤怒:“出租车内会有一番肢体窒挣扎,撕烂的衣服;在卧室里会使用蛮力,窒息的呻吟会变成呜咽,最后变成淫荡的痉挛与低吟。噢,他会让她放松!他会让她放松!”

开出租车的是伯纳德吗?那种挣扎和呻吟,那种痉挛和呜咽,会在某一个后视镜里看见吗?会成为一个卡片里的五美元小说吗?“勃朗宁自动步枪手”费隆其实没有了瞄准的对象,没有了射击的目标,当然也没有了那栋房子,在街道的游行队伍中,他抓住了那个米切尔教授,像拆毁一个歪七扭八的木偶一样撕扯着他,但是这和勃朗宁自动步枪手的经历无关,这和“彻查这个第五修正案的共党分子”的政治无关,他只是要在被抛弃的尴尬中参与到一种虚构中,“当警察蓝色手臂高高地举到他头顶时,最后他只记得:绝对的满足与彻底的解脱。”

这当然是一种背叛现实的极端做法,面对可能是废墟的生活,面对失去了真实意义的人生经历,用虚构的方式寻找一种解脱和满足便是最有效的手段,就像《与鲨鱼搏斗》中的索贝尔一样,“一个人对生活的要求不仅仅是钱。”而是战斗,是抗争:“人们觉得你只能在以下二者中居其一:要么你是条鲨鱼,要么你只得躺在那里,任鲨鱼活生生地把你吃掉——这个世界就是这样。而我,我是那种会走出去,与鲨鱼搏斗的人。”但是在《劳工领袖》这一栋房子里,窗户从来没有照进过光线,大多数人在这里是“出于需要”,所以当面对鲨鱼的时候,自己想杀死鲨鱼而成全自己的“原则”,很可能变成被鲨鱼吃掉的人,不同的选择,看起来是不同的人生观,而结局却是一个指向,索贝尔那已经完成的九本图书,包括哲学、小说和政治理论,却从来没有一本出版,但是在索贝尔看来,“我的书,它们说的全是真相,这就是麻烦所在。”这是一次冒险的转折,前面的真相是你是条鲨鱼,而后面的麻烦是,你被鲨鱼活生生地吃掉。真相意味着麻烦,意味着没有窗户的黑暗,意味着从《劳工领袖》辞职,意味着最后建筑的坍塌。

生活在真相里,其实意味着生活在麻烦里,就像生活在小说的虚构中,其实意味着生活在现实的卑微里,《自讨苦吃》的亨德森为什么沉迷在装死的游戏中,这个从童年开始的游戏让他感受到了虚构的乐趣,只有在这样的游戏状态中,他们和他才是对立的,他们被他欺骗,他是生活的这栋房子的建造者——甚至他可以不进入房子,而在如伯纳德的后视镜里看见那种争吵,所以当他面临公司的解雇时,他依然如游戏一般坐在办公室里,看上去一副心智健全、颇有能力的样子,而在的背后已经冷汗直流,那口袋里的火柴已经被捻着、扯着完全变了形,“直弄得火柴纸板湿乎乎、黏嗒嗒,揉成一团。”游戏带有欺骗性,也具有刺激性,也只有在这样的冒险游戏中,一个身居房子之外的人才能感觉到一种安全,所以他更需要在妻子面前撒谎,以维护所谓的真相,但这无非是“自讨苦吃”:“日复一日的欺骗可不容易,这需要罪犯般保持持续的警惕与狡诈。”但是在回家之后,面对和妻子的放松聊天,他的游戏大厦终于无法安全地建造在那里了,“他们找我了,”他说,这是他一天中做过的最体面的事。

体面像是对于游戏的终结,而其实,对于亨德森来说,那个装死的游戏是体面,那口袋里的火柴也是体面,“做一个体面的失败者对他诱惑力太大了。”但毕竟在对妻子的那句“他们找我了”中找到了更体面的自救方法。这种自救或者是一种妥协,所以面对被模糊的真相,面对卑微的现实,面对孤立的状态,妥协至少在表面上可以达到“万事如意”的美好结局。面对明天就要举行的结婚仪式,格蕾丝似乎还没有进入到状态,那个亲爱的拉尔夫,那场婚礼,那后面的生活,对她来说都是陌生的,甚至她还不忘记在事务所圣诞派对上给阿特伍德的那个热吻,而拉尔夫呢,似乎也惊恐于结婚之后生活的改变,尤其是和那些朋友的关系,会在婚姻世界里慢慢走向解体,两个在房子外面的人,如何找到一扇窗户,如何看见阳光,如何打开来呼吸,似乎没有办法,似乎就是如此,明天,九点,仪式,这是必须的生活,“别担心,拉尔夫,”她说。“我会在那里的。”在那里实际上就是妥协,没有窗户又有什么关系,毕竟土地已经平整,地基已经建好,在房子的内部也可以开一扇窗户,也可以看见阳光。

这或许是也是一种对现实的虚构,没有走到明天如何能设计一个“别担心”的生活?而其实真相不在明天,只在现在,只在现实的现在,那些被命名的“建筑工的建筑工”、“勃朗宁自动步枪手”、“撞大运的乔迪”都和真相有着越来越远的距离,所以在这种符号化的指称中,谁能找到属于自己的真相?从外部进入某间教室,或者军队,或者家庭,是需要一扇窗户,但是那扇窗户并不是通透的,“南瓜灯博士”其实是一个被误读的词,“我砍了那部电影。《南瓜灯博士和海德先生》。”对于新转学而来的萨贝尔来说,晨间的汇报变成了一种关于电影和生活的虚构:爸爸妈妈开车,遇到警察,射击受伤,自己开车送到医院……诸如此类,在老师普赖斯小姐看来,这当然是一个“很自然的错误”,但是并不是和同学一起在汇报中说话就是打开那扇通向理解的窗,萨贝尔来自纽约某处,“那里的人们把被单晾在窗台上,成天无聊地探身窗外发呆,你看到笔直幽深的街道,一条连着一条,全都一样,人行道上拥挤杂乱,阴郁的男孩们在那儿玩着某种没有希望的球。”这是被拒绝的生活,而在学校里,他也排除在一切之外:挤在单杠边轮流翻单杠的男生中间没有他,远处操场角落里窃窃私语的男生堆里没有他,人更多的一群学生中也没有他。对于萨贝尔来说,只好独自一人待在教学大楼附近的操场边上是他学校生活的写照,这是孤儿状态,普赖斯小姐想要化解这种孤立,关心,爱护,沟通,交流,甚至将她的手搭在他肩膀上的时候,说出了那个“亲爱的”的词,可是当萨贝尔在墙上写下发自内心的脏话时,普赖斯小姐对于他的处理似乎又陷入了某种规则里,“当你想做这种事的时候,永远也别忘了,你在伤害很想喜欢你的人,那样也会伤害你自己。”萨贝拉的脏话伤害了普赖斯小姐,普赖斯小姐的“亲爱的”伤害了萨贝拉,这其实是不同生活之间的误解,只是不同房子之间的隔阂,有一扇窗户有什么用?他依旧在墙上画了普赖斯小姐的画像,这是最漂亮的脸,可是她的对话框里却是那些脏话,可是她的身躯却是裸体的:“大大的乳房,硬而小的乳头,线条简洁的腰部,中间一点是肚脐,宽宽的臀部、大腿,中间是三角地带,狂乱地画了阴毛。在画的下面,他写上标题:‘普赖斯小姐’。”

没有走进,却是愤然的拒绝,没有消解,却是更深的隔阂,“南瓜灯博士”是自我的虚构,却也是别人的笑料,所以这种命名不能抵达真相,不能打开所有的窗户,而面对这些现实,选择背叛,选择妥协,还是选择反抗,都似乎无法改变从后视镜里看见的“卡片”人生,无法改变九本书的价值,无法改变一枚火柴头的命运,无法改变九点钟的结婚仪式,而这“十一种孤独”在每个人身上成为时代的一个痼疾,包括站在这些后视镜故事背后的理查德·耶茨,也从来没有成为真正的“出租车司机的雇佣文人,建筑工的建筑工”,酗酒、抽烟、疾病、贫穷、潦倒、怀才不遇,生前未曾大红大紫,死后迅速被人遗忘,理查德·耶茨的一生就是一部小说,这个“焦虑时代的伟大作家”完全是美国二十世纪三十年代至六十年代的代言人。而他在用文字建筑自己的那栋房子时,也像寓言一样无法逃脱命运,与妻子关系破裂,之后正式离婚,之后一个人住在波士顿学生家中——一栋房子里是放着台打字机的桌子,是装有咖啡、啤酒和波旁酒的冰箱,是挂着女儿照片的一堵墙,是两盏微弱的小灯,是到处被踩死的蟑螂,是碗橱里脏兮兮没洗的锅,以及一个酗酒、抽烟、咳嗽的作家,是的,在这栋房子里,一切都是现实的写照——窗户被他紧紧关闭,阳光在外面,空气在外面,世界在外面,而这样的现实早就被理查德·耶茨写进了自己的小说里:

接着该讲讲我和琼的故事,这是我给你们的烟囱。我只得告诉你们她和我所建的东西倒塌了,早在几年前就塌了。