|

编号:C42·2160121·1254 |

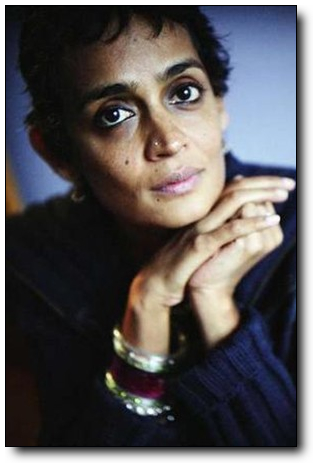

| 作者:【印度】阿兰达蒂·洛伊 著 | |

| 出版:上海文艺出版社 | |

| 版本:2014年06月第1版 | |

| 定价:45.00元亚马逊33.50元 | |

| ISBN:9787532152377 | |

| 页数:342页 |

“如果爱她,他就不能离开;如果吻她,他就不能和她说话;如果说话,他就不能聆听;如果战斗——他就不能赢。”一对孪生兄妹牵引出一个家族、甚至一个民族的卑微与愚昧,但是在那个“应该爱谁,怎样去爱,以及爱到什么程度”的律法里,重新感知了自以为熟悉、不必多加观照的本我,再一次探测心灵的深度。印度作家阿兰达蒂透过女性敏锐的心灵和孩童清澈的眼光,观察南印度一个小村庄的宗教、社会和历史,处处流露着深沉、古老的悲伤,但悲中却不见一滴眼泪,因为喀拉拉的女人和孩子早已流干了眼泪,生命中只剩下些许的苍凉,无可奈何的嘲谑、嘲笑沉溺在种姓阶级制度黑暗之心中妄自尊大的男人,但也嘲谑她们自己,因为除了自我嘲谑,她们实不在能做什么。出版于1997年的《微物之神》,获得英国布克奖、全美图书奖,全球销售超过600万册的作品。为企鹅经典丛书之一。

《微物之神》:鱼以破碎的玻璃为食

或许阿慕、艾斯沙和她都是最糟糕的逾越者。但不只是他们,其他人也是如此。他们都打破了规则,都闯入禁区,都擅改了那些规定谁应该被爱、如何被爱,以及得到多少爱的律法,那些使祖母成为祖母、舅舅成为舅舅、母亲成为母亲、表姐成为表姐、果酱成为果酱、果冻成为果冻的律法。

——《1 天堂果菜腌制厂》

在打破规则之前,在闯入禁区之前,谁成为谁是一种必须的状态,是一种不容逾越的律法:谁应该命名那一只蛾?谁会在白人面前摇尾乞怜?谁是资产阶级阴谋的爪牙?谁应该没有“法律地位”?谁的名字写在那萨勒修院的黑名单上?谁拿着橘子饮料和柠檬饮料而呕吐?谁又注定是旧世界的帕拉凡?谁从来不允许进入“黑暗之心”?甚至,谁应该拥有宏大的梦想而成为大人物,谁必须只有渺小的梦想而成为小人物?大人物是拉尔田,小人物是蒙巴提,大人物是灯笼,小人物是油烛,大人物是闪光灯,小人物是地铁站,可是当大人物和小人物都从母亲的阴道里游出来的时候,那相差18分钟的时间意味着“他们”不再是他们,意味着他们必须害羞,必须躲避,必须堕落,就像米那夏尔河在三分之一的熟悉和三分之二的陌生里,只出现一艘被禁止的船。

“双胞胎不许上船。”和那个谁成为谁的必须一样,否定状态的“不许”也是一种禁忌,即使搅拌浓稠的果酱,即使有最妥当的准备,即使想要自由的划船,那禁令的后面也是漆黑的夜晚,也是怪异的丛林,也是暴雨风欲来的恐怖,也是动物成双成对排成一行的警告,也是历史之屋不再被打开的历史,那条河不是曾经的河,不是未来的河,只是现在的河,所以一切的有用,一切的钓鱼,一切的沉默,一切的等待,一切的观察,以及敬意和顺从,都变成了三分之二的寓言,在18分钟的间隔里,仿佛历史就只剩下谁应该被爱的规则,就只剩下母亲成为母亲的律法,就只剩下“双胞胎不许上船”的禁令。

隔开了时间,隔开了性别,也隔开了必须和不许,异卵双胞胎艾斯沙瑞海儿仿佛就是关于命运的一种隐喻,起初他们认为在一起时,他们是“我”,分开时,他们是“我们”,“仿佛他们是罕见的一对暹罗双胞胎,身体分开,但本性却相连。”相连是一种开始,而分开是一种结束,也就是说,从我开始,从我们结束,从个体开始,从集合结束,但是当苏菲默尔在9岁时的那个葬礼之后,分开的他们却依旧是“我”,那藏在更深入、更隐秘地方的混淆剥夺了他们称作“我们”的集合,对于他们来说,更像是一种流浪和逃离,艾斯沙的控告和抗议变成了沉默,变成了夏眠或冬眠,变成了永远不变的干季,变成了连续几个小时的漫步,而瑞海尔却从一所学校到另一所学校,从那萨勒修院的黑名单到因堕落而开除,到就读建筑学院时走入和赖瑞的婚姻。一切的流浪都是以“我”的名义开始的,他们不再是从一个母亲的阴道里游出,他们不再是结合为一体的“我们”,他们不再是可以爱和被爱的大人物或小人物,即使在23年后被送回来,他们站在米那夏尔河的那条船上,也只是接受了一种“不许”的生活。

是的,当河流缩小,他们长大,当稻米更多,河流却不断牺牲:“河流曾经具有唤起恐惧和改变生命的力量。但是现在,它的牙齿被拔去了,它的精神耗尽了,它只是一条将恶臭的垃圾送往大海的迟钝、多泥的绿色带状草地。”三分之一和三分之二,其实没有根本的界线,就像他们的命运一起推向23年后的隔离,也依然会看见一个鬼魅的骷髅——没有牙齿,只剩了窟窿,以一只从医院病床举起的瘫软的手迎接她。异卵双胞胎,男人和女人,在“我们”之外是不是必须有一个“我”?就像被世界抛弃的卡那,只有大麻才能让他兴奋,就像由男人扮演的康蒂,“一个因经年累月扮演女人而长出乳房的男人”,在相异的世界里,他们提供了一种标本,却也制造了一种寓言,就像玛格丽特克加玛听到的那样:“彼特和史都华。彼特是一个乐观主义者,史都华是一个悲观主义者。”

大人物和小人物,疯狂的行走和永远的漂流,扮演女人的男人,以及乐观主义者和悲观主义者,他们都是“我们”的一部分,却注定最后变成一个无法逃脱命运的“我”,“他们一起走回家,他和她,我们。”其实是一种理想形态,是关于母亲之爱的延伸,可是在那个煎蛋饼的共产党员皮莱看来,发疯和离婚,甚至不孕,都是因为祖先的资产阶级的堕落。这是对于母亲阿慕的惩罚?还是因为外祖父帕帕奇的专断?或者是恰克对于英式生活的追逐?当大英帝国昆虫学家帕帕奇发现自己的蛾没有以自己的名字命名的时候,他的女儿阿慕就成了一个异类,男性沙文主义在帕帕奇身上的体现就是面对白人的摇尾乞怜,就是对于儿子送到英国深造的私心,那一只蛾其实从来没有名字,它不是飞翔在荣誉的殿堂里,它只是一只随时可以被取消名分的昆虫。当阿慕嫁给了那个男人,当阿慕和丈夫离婚,一切的诅咒和惩罚就降临到她身上,恰克说,她没有法律地位,玛玛奇说,她制造了罪孽,姑姑宝宝克加玛说,他们注定是“没有父亲的流浪儿”——“更糟的是,他们是半个印度教徒,是杂种,没有一个有自尊的叙利亚正教教徒愿意和他们结婚。”异卵双胞胎,就变成了一种堕落的象征,而艾斯沙的流浪,海瑞尔的离婚就是这种堕落的体现。

|

| 阿兰达蒂·洛伊:向三分之一的河流致敬 |

甚至疯狂,都是这个堕落家族必须受到的惩罚,帕蒂儿姑姑曾经在六十五岁时开始脱掉衣服,光着身子在河边奔跑,还对着鱼儿歌唱;桑比舅舅曾经每天早上用一根钩针在他的粪便里,搜寻他几年前吞下肚子的一颗金牙;而慕沙全医生必须让人将他装在袋子里,带他离开他自己的婚礼……“阿慕一阿慕·伊培——嫁给一个孟加拉人,发疯了。年纪轻轻就死了,死在某处的一个便宜的旅馆里。”这也成为对于阿慕命运的一种解读。可是疯狂当作为一种家族的遗传的时候,那种惩罚就缺少了悲剧性,仿佛就是上天的安排,就是命运的归宿,就是“使祖母成为祖母、舅舅成为舅舅、母亲成为母亲、表姐成为表姐、果酱成为果酱、果冻成为果冻的律法”,自然而然,不容篡改。

可是在阿慕这个女人之外呢?身为大英帝国昆虫学家的外祖父帕帕奇开着普利茅斯,“像蜘蛛一样地织他那张可憎的网”,他在访客面前,迷人而彬彬有礼,如果访客是白人,他几乎要向他们摇尾乞怜。宝宝克加玛在卫星电视节目中实现统辖世界的梦想,那里有金发女郎,有战争,有饥荒,有橄榄球,有性,有音乐,有军事政变,“它们都搭着同一列车到来,一起解开行李,待在同一家旅馆里。”世界以这样一种开放的方式存在,也允许以另一种自由的方式发展,渴望和有着权势的慕利冈神父在一起,她总是夜复一夜年复一年地在日记中写道:“我爱你我爱你。”

恰克呢?从印度到英国,对于他来说,是父亲沙文主义的继承,也是在寻找另一只被命名的蛾,玛格丽特克加玛嫁给恰克,是不是也是在寻找一只蛾?父亲拒绝参加他们的婚礼,只是因为恰克是印度人,是狡猾而不可靠的人,他们结婚,在乐观主义和悲观主义的双重世界里,编织的并不是爱情,而是一种逃离的方法,恰克的逃离是对于身为印度人身份的逃离,而玛格丽特克加玛则是要从狭窄的到过寻找一个“广大、夸张的空间”——“对于恰克的爱,事实上只是她在试探性地、胆怯地接受自己。”而当她再次遇见那个稳重、没有负债和瘦削的乔的时候,她又一次找到了逃离的机会,而恰克变成了那一只从不命名的蛾。

不命名的蛾,却有着属于自己的生命,遇见乔的时候玛格丽特克加玛已经怀孕,所以生下来的苏菲默尔就像抹除不掉的记忆,不仅将过去融进生命里,也将未来带了进来,即使在苏菲默尔来到陌生的印度阿耶门连,当被问及“这世上你最爱谁”的时候,苏菲默尔仍然回答是“乔”——“我的爸爸。他在两个月前死了,我们来这儿是想从这个打击中恢复过来。”这是自由的印度?这是多元的印度?这是像皮莱一样从煎蛋卷的人变成共产主义者迎来解放的印度?当印刷厂的旗帜变得老旧,当革命变成一种口号,当以共产党的名义开始对帕拉凡进行侮辱的时候,那个流着三分之一熟悉和三分之二陌生的河流,到底应该接纳谁,应该拒绝谁?应该惩罚谁,应该维护谁?

河流总是呈现出一种归向大海的欲望,那是它最后的归宿,即使河流变小,即使河岸有垃圾,即使不允许有双胞胎上船,河流总是向着大海的方向,而在河流之上的阿慕、异卵双胞胎、苏菲默尔、帕拉凡维鲁沙呢?他们是不是必须表现出敬意和顺从?可是苏菲默尔却死在水里,小小的拳头握住一个银色的顶针,她成了一个忘了如何游泳的海绵状美人鱼,正是从苏菲默尔的死,阿慕才感觉到了被改变河流具有恐惧和改变生命的力量,“我杀死了他。”这是阿慕的悲伤,或者那一个背叛的故事,那一个追求自由的故事不曾发生,或者那一间黑暗之心的屋子他们不曾经过,那么一切是不是都不会发生?而苏菲默尔走进不熟悉的印度,走进不熟悉的河流,仿佛就是被自己的葬礼杀死,“尘归于尘归于尘归于尘归于尘。”也像是被祖先的某种堕落埋葬,“赐给我们的一道稍纵即逝的阳光。”这是她墓碑上的名字,可是那道阳光曾经照耀过阿慕,照耀过艾斯沙和海瑞尔,照耀过帕拉凡维鲁沙?

他们不是我们,他们永远是处在被遗弃世界里的“我”,就像维鲁沙,也是在被命名的祖先故事里成为那一个“我”,成为被“不许”的禁忌命令的人,他们是旧世界的帕拉凡,“在玛玛奇的那个时代,帕拉凡和其他贱民一样,被禁止走在公共道路上,被禁止用衣物遮盖上半身,被禁止携带雨伞。说话时,他们必须用手遮住嘴,不让他们被污染的气息喷向与他们说话的人。”这是“倒着爬”的日子,即使维鲁沙成为共产党员,即使成为纳萨尔派分子,也会被玛玛奇所鄙视,也会被皮莱所诅咒,也会被社会所抛弃,就如维鲁沙的父亲维里亚巴本所说,白人的恶魔已进入他们的灵魂里,黑暗之心已经开始对他们报复。

但是报复之前,阿慕真的看见了从维鲁沙身上折射出的那一道稍纵即逝的阳光,一个被诅咒的离婚女人,一个没有法律地位的女人,一个生下了杂种的女人,在她面前的不是被惩罚的男人,不是丧失名誉的男人,而是一个失落之神,一个微物之神,“那个快活的独臂人,那个皮肤有咸味、一边的肩膀像悬崖般突然终止的男人,从参差不齐的海滩阴影中出现,并向她走来。”是的,在这个海水是黑色的时代,在这个蛾点燃了天空却没有月亮的时代,在这个被爱弄得疼痛的时代,他曾经出现在阿慕的梦中,他没有在沙滩上留下足印,没有在水中留下涟漪,没有在镜中留下映像。却在她的身体里留下了那一种河流的味道,母体的味道,父亲的味道,爱的味道,所以当他们在河流之侧拥抱的时候,“阿慕伸出舌头,尝那味道,舔他喉咙的凹处,舔他的耳垂。”身体和身体,合在了一起,阿慕“以她整个生物机能渴望他”。

返回到身体本身,返回到生物机能,男人和女人,是不是也是异卵双胞胎的一种隐喻,他们是在偶然的机会中邂逅的陌生人,他们就是在生命开始之前,他们就相识了,他们是“我们”,他们在三十一岁的时候亲历了葬礼,却也在死亡中开始了新生。阿慕在几项罪名中死去,维鲁沙被果塔延的警察打死,在河流中,他们没有抵达大海,他们在不许的双胞胎船只中结合成一个“我”,而死亡对于这一个时代来说,无非是一章被改写的历史,它在黑暗之心那里变成关于白与黑,关于男人和女人,关于权力和奴役的一个隐性历史:“在那儿,在以后几年,即将到来的“恐怖”将被埋在浅浅的坟墓里,隐藏在旅馆厨子的快乐哼唱声下,隐藏在老共产党员的低声下气之下,隐藏在舞台的缓慢死亡之下,隐藏在富有的观光客来此玩赏的历史之下。”

但是被他们看见了,被艾斯沙和海瑞尔看见了,他们是他们,他们是我们,他们是相差18分钟的生命,他们是躺在一起的结合,他们也揭开了那个夜晚关于死亡和罪恶的历史:“组织、秩序、完全的独占。那是伪装成上帝旨意的人类历史,向未成年的观众揭露的人类历史。”终于成为逾越者,终于打破了规则和律法,终于在河流之外成为一条鱼,“鱼以破碎的玻璃为食。”它不是在祈求自由,不是在追求公平,不是在寻找地位,它只是在那个叫做明天的地方,希望看见那一道稍纵即逝的阳光——“那是在她内心与她战斗的东西,一种不能混合的混合——母性的无限温柔和人体炸弹式的不顾一切的愤怒。”