|

编号:C37·2160619·1312 |

| 作者:【俄】列夫·托尔斯泰 著 | |

| 出版:人民文学出版社 | |

| 版本:1989年07月第一版 | |

| 定价:88.00元亚马逊51.50元 | |

| ISBN:9787020102747 | |

| 页数:1349页 |

《战争与和平》是托尔斯泰中年时期的作品,这部长达一百二十万言的煌煌巨制写于一八六三至一八六九年。《战争与和平》以战争与和平两大事件为圆心,向四周辐射了鲍尔康斯基、别祖霍夫、罗斯托夫、库拉金四个贵族家庭及其众多的人物关系,构成史诗性的重心向四周扩散的圆形结构。小说以事件串联人物,推动多条情节线索交叉发展。以俄法战争为背景,着重通过对安德烈·鲍尔康斯基、皮埃尔·别祖霍夫和娜塔莎·罗斯托娃这三个中心人物的描写,回答贵族的命运与前途的问题。小说从表现俄罗斯民族同拿破仑侵略者、俄国社会制度同人民意愿间的矛盾着手,肯定了俄国人民在战争中的伟大历史作用。他努力写入民的历史,把卫国战争写成是正义之战,高度赞扬了人民群众高涨的爱国热情和乐观主义精神。法国作家福楼拜折服于作者的神笔,惊呼“这是莎士比亚,是莎士比亚!”

《战争与和平》:我们头上有上帝

最后的、超自然的努力也无济于事,于是两扇门无声地打开了。它进来了,它就是死。于是安德烈公爵死了。

——《第四册·第一部》

“于是”是不是一种对于生命的无奈,是不是在和死亡抗争中失去了自由意志?是不是再也看不到自己迎接爱?它打开了门,它推了进来,它来到了活着的人身边,而在它面前的是他,一个力图要把门堵住的他,一个使出最后力气的他,一个想要拥抱爱的他,可是,最终它击败了他,它夺走了他,它把他带向了死亡。被一个叫做“它”的东西带走,被一种非人的东西击败,就是死亡对于生命、对于爱,对于自由的取代,就是死的自由意志生的自由意志之间的那场战争。

“于是安德烈公爵死了”是最后的结局,死于法国入侵的波罗金诺战役,这是作为俄国一名军人的死亡方式,就在战争即将进入最惨烈的阶段,安德烈已经想到了死亡的降临,在他看来,战争没有宽大,每一个人都只有在“值得赴死”的时候才去打仗;在他看来,战争不是请客吃饭,而是生活中最丑恶的事情;在他看来,战争的目的就是杀人,无论是间谍还是盘点,无论是蹂躏居民还是抢劫盗窃,无论是欺骗和说谎,还是军事的计谋,都是战争的一部分。所以在这样的战争观里,死亡变成了一种丧失人性,丧失道德,最终丧失自由的行为,所以在必须选择生存的意志中,战争只有一种选择,就如拿破仑所说:“我们一定要取得胜利;胜利能给我们一切需要的东西:舒适的住宅,早日返回祖国。”

所以对于安德烈来说,第二次站在抵抗法国军队的战场上,他的战争观和死亡观其实已经开始超越了军事行动和一切荣辱,超越了尘世的生活,而变成了深入灵魂的一种思想,所以在面对着“它”的到来,安德烈的害怕是:“死,明天我被杀死,我就不存在了……这些东西都存在,可是我不存在了。”不是关于肉体的被消灭,而是关于灵魂的消失,而那个灵魂里明明已经有了一种爱,一种经历了苦痛的爱,一种遭遇了背叛的爱,一种重新得到原谅的爱,以及一种超越物质走向自由的爱。

那就是对于娜塔莎的爱。“不仅了解,而且我爱她那内在的精神力量,她那真诚,她那由衷的坦率爽直,她那仿佛和肉体融为一体的灵魂……正是她这个灵魂,我爱得如此强烈,如此幸福……”当那枚炮弹在身边爆炸的时候,他的内心是一种强烈的恐惧:“我不能死,不愿意死,我爱生活,爱这青草,爱大地,爱空气……”对一个女人的爱不仅仅只是一种爱情,而是和生活、自然、大地和灵魂结合在一起的爱,甚至是超越仇恨和敌人的爱:“对弟兄们、对爱他人的人的同情和爱,对恨我们的人的爱,对敌人的爱,——是的,这就是上帝在人间传播的、玛丽亚公爵小姐教给我而我过去不懂的那种爱;这就是我为什么舍不得离开人世,这就是我所剩下来的唯一的东西,如果我还活着的话。”

爱是一种博爱,而唯有这种博爱能够让安德烈明白存在的意义,明白灵魂的意义,明白自由的意义——爱就是站在死的对面,“爱干扰死。爱是生。只是因为我爱,我才明白一切,一切。只是由于我爱,才有一切,才存在一切。只有爱把一切结合在一起。爱是上帝,而死,意味着我这个爱的小小粒子回到万有的、永恒的本源。”对于爱的透彻理解,对于死的抵抗,都是安德烈生命中最珍贵的体悟,但是爱却没有战胜死亡,死亡让他知道自己要死,感觉到正在死,而且“已经死了一半”。知道要死,一定会死,正在死去,在“它”面前,如果陷于恐惧,陷于不舍,那是不是有一种不自由?但安德烈终于看见了娜塔莎,她陪着他,他亲吻着他,她说爱着他,他原谅了他,当那平静、欣喜的眼泪流出来,当对一个女人的爱默默潜入心里,其实面对强大的非人的“它”,安德烈反而在死亡面前获得了自由:“他有一种超脱尘俗的感觉和一种喜悦、奇特、轻松的感觉。”所以在死亡发生之后,他的眼睛被她合上,她的身子贴着他的躯体,她的眼泪安慰着他已经被爱拯救的灵魂:“她们哭是因为她们面对那简单而庄严的死亡奥秘而内心充满了崇敬的感情。”

其实一种死亡,不仅拯救了安德烈,也拯救了娜塔莎,不仅让安德烈看见了灵魂中的自由,也让娜塔莎获得了爱的力量。这是与死亡的战争,他们在救赎的力量中成为了胜利者,成为了自由者。如果用这样的死亡划分为两个阶段,那么在覆灭的战争之前,或者在那段战争与战争之间的和平时期,他们所有的困惑和冲动,所有的爱和不爱,所有的逃避和选择,其实都是在寻找一种真正潜入灵魂的爱,一种超越肉体的爱,一种弥合对立的爱,一种如上帝一样拯救世界的爱。

当安德烈出现在一八〇五年七月的安娜·舍列尔举行的宴会上的时候,他一定还没有感受到爱的自由,他对法国回来的皮埃尔的忠告是:“永远,水远不要结婚,我的朋友。这是我对你的忠告。当你还不敢说你已经做到你能做的一切以前,当你还没有停止爱你所选掩择的女人,还没有把她看清楚以前,千万不要结婚,不然你就会大错特错,以致不可挽回了。到老得不中用的时候再结婚吧……不然你身上一切美好、高尚的东西都会毁灭掉的。”安德烈已经结婚,而且妻子丽莎怀着他的孩子,这本应是幸福的家庭,寄托着关于生命意义的一切遐想,但是却在安德烈那里变成了对于“美好、高尚”的东西的毁灭,在他看来,所有存在的一切秩序都让他感到压抑,“因为我在这里过的生活——不合我的意!”所以当战争的风声微弱地传来,在安德烈那里完全放大成为一种逃避,“为什么?我不知道。必须去。此外,我必须去……”

|

|

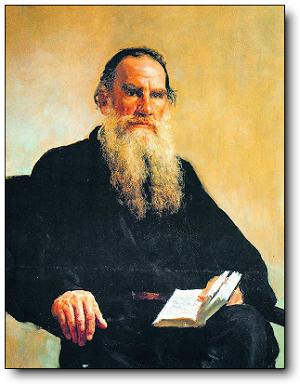

| 列夫·托尔斯泰:“爱干扰死。爱是生。” |

安德烈是为了逃避,但是这种逃避是不是一种自由?当时俄国和奥地利联盟对抗法国的进攻,无论如何拿破仑应该是侵略者,但是在安德烈那里却变成了敬佩的人,因为在他看来,他为了实现自己的目标一步步前进,没有羁绊,没有束缚,所以他是自由的,而与此相对的是,在安德烈的现实里,却是客厅,却是流言蜚语,却是舞会,却是虚荣,却是琐碎小事,“这一切就是我无法逃出的迷阵。”所以要去打仗、必须上战场,就是对于自己设想的自由的追求,所以战争的意义在安德烈那里是变异的,而所谓的自由看起来更像是一种自私的行为,“他要去送死。请您告诉我,这场可恶的战争是为了什么啊?”这是妻子丽莎在一位将军面前的抱怨,战争是可恶的,实际上婚姻是可恶的,丈夫是可恶的,自由是可恶的。也正是由于安德烈对于自私的自由,在他从战场上回来看见的是即将因难产而死去的丽莎,听到的是一个生命最后不可原谅的痛苦:“我爱你们所有的人,对谁也没有做过坏事,你们怎么这样对待我啊?唉,你们怎么这样对待我啊?”

安德烈的婚姻似乎为一种死亡打开了现实的大门,而这种可恶的战争带来的可恶的爱,其实也在战争爆发前的每个人身上存在。和安德烈成为挚友的皮埃尔,从法国回来的皮埃尔,把拿破仑视为偶像的皮埃尔,看到的自由是一种英雄般的征服:“全部的意义并不在于此,意义在于人权,消除偏见,公民一律平等。所有这些理想,拿破仑都充分予以保留。”无论是推翻波旁王朝,无论是处死昂吉安公爵,都是一种革命的必须,是一个国家的需要,“为了全体的利益,他不能因可惜一个人的生命而趑趄不前。”所以在和安德烈对于拿破仑同样的“伟大”定义中,他们找到了共同话语,而与安德烈的逃避不一样,皮埃尔却似乎以一种获得的方式走进了自由世界。

他是老别祖霍夫伯爵的私生子,在伯爵死去之后,他继承了所有的财产,被承认为法定的嫡子的他是“别祖霍夫伯爵和俄罗斯最大财产的所有者了”,而正是因为这样的富有,“权势在社会上是一笔资本”的瓦西里公爵又笼络皮埃尔,为的是使皮埃尔娶自己的女儿海伦。海伦拥有无与伦比的美貌,“她身上不仅毫无卖弄风情的意味,而且相反,仿佛她为自己无可置疑的、其魅力之大足以征服一切的美貌,感到不好意思。”当然皮埃尔也成为她的征服对象,一个是权势的拥有者,一个是美貌的集成者,当他们的结合成为一种传奇的时候,“拥有美妻和百万家产的幸运儿”是不是让皮埃尔获得了自由?

而这无非是一种被交换的爱,在巨大的虚荣心之下,皮埃尔换来的并不是幸福和富有,而是一种耻辱,海伦,就如她的名字一样,意味着情欲和不忠,也意味着战争,皮埃尔起初还因为这个美貌的女人和多洛霍夫决斗,一声枪响之后,多洛霍夫倒下,不安的皮埃尔才看到自己不是胜利者,相反,却是一个失败者:“我打死了情夫,是的,我打死了妻子的情夫。是的,是这么回事。为什么?我怎么竟然干出这等事?——因为你娶了她。”这不是因爱而爆发的战争,而只是一种虚荣心驱使下的战争,所以最后皮埃尔把全部俄罗斯田产的管理权交给海伦,独自一人到彼得堡去了。

皮埃尔的失败婚姻正如退居在童山的安德烈耶维奇公爵所说:“人有两个万恶之源:游手好闲和迷信,人的美德也有两个:活动和智慧。”在没有形成美德之前,他们似乎都在游手好闲和迷信中看见所谓的爱。而在这战争发生之前,似乎这样一种游手好闲和迷信的爱都存在于每一个人身上,刚过命名日的娜塔莎还是一个孩子,当鲍里斯对她说“我爱你”的时候,娜塔莎竟也相信了鲍里斯告诉她四年后向她求婚的约定。对于一个可爱、善良、纯洁的少女来说,娜塔莎不是爱上了什么,而是对世界的承诺充满了好奇,她会为何刚回国的皮埃尔跳舞而兴奋,会为参加莫斯科最快乐的舞会而激动,会为自己系着粉红色的绦带与众不同而自豪,所以,“娜塔莎从进入舞会那一刻起,就陷入恋爱状态。她不是爱上某一个特定的人,而是爱所有的人。不论她看见什么人,在她看他的那一刹那,她就爱上他一刹那。”而对她做出承诺的鲍里斯呢?这个一心相当副官的人,只会和最有权势的人物接近,所以当娜塔莎十六岁,当来到了“四年前和鲍里斯亲吻之后她扳着指头数到的这一年”,却完全了没有了所谓的爱情,鲍里斯已经和别祖霍娃伯爵夫人有了亲密关系,已经拥有了社交界辉煌地位,已经被一位完全信任他的重要人物保护,已经在军界获得了显赫显赫,“他已经胸有成竹:要与彼得堡最富有的姑娘结婚,实现这个计划完全不成问题。”

而安德烈的妹妹玛利亚呢?这个对着上帝无限忠诚的女人,似乎要把自己的一生幸福都寄托在主的身上,这在她看来是一种信仰,所以在写给朱莉的信中,她说:“不论对我说来是多么沉重,但倘若上帝要我负起贤妻良母的义务,我将竭力忠实地履行义务,不去考虑探究我对上帝赐给我的丈夫是否有感情。”这是一种对上帝的责任,结婚在她看来是一种考验,是执行上帝的旨意。但是在面对他喜欢的男人的时候,在享受爱情的快乐时,她又开始疑惑,尘世的爱情如何能终于上帝?如何不成为一种恶魔般的引诱?“我怎样才能压住我心中这些魔道?我怎样才能永远摒弃这些邪念,好让我平平静静地奉行你的旨意?”所以她是矛盾的,是犹豫的,而对于爱的理解完全将她变成了信仰的工具:“我的愿望是,爸爸,永远不离开您,永远不跟您分开单过。我不想结婚。”

无论是安德烈对于婚姻约束的逃避,还是皮埃尔对于财富的满足欲望,无论是娜塔莎“爱所有的人”,还是玛利亚忠于上帝的信仰,其实在矛盾,在痛苦,在受伤中,他们其实都失去了一种自由,都在羁绊中生活,而那场奥斯特里茨战役打响之后,似乎又将每个人的命运推向了战争状态,在前线面临死亡威胁的安德烈似乎以一种样本的方式将这样一种所谓的自由埋葬了。他想起了跟父亲和妻子的最后离别,想起了丽莎的恋爱和怀孕,想起了自己的决然,而当他依稀看见死亡的影子的时候,他才知道以前所向往的只是荣誉,只是出名,只是受人爱戴,而战争对于他来说,只留给他那一个空空如也的天空:“多么安静、肃穆,多么庄严,完全不像我那样奔跑,不像我们那样奔跑、呐喊、搏斗。完全不像法国兵和炮兵那样满脸带着愤怒和惊恐互相争夺,也完全不像那朵云彩在无限的高空中那样飘浮。为什么我以前没有见过这么高远的天空?我终于看见它了,我是多么幸福。是啊!除了这无限的天空,一切都是空虚,一切都是欺骗。除了它之外什么都没有,什么都没有。甚至连天空也没木有,除了安静、肃静,什么也没有。谢谢上帝!……”

在无边无际的天空之下,在所有可以覆灭的尘世之中,他所崇拜的英雄拿破仑也变得渺小,“这时不论是谁站在面前,不论说他什么,对他都完全无所谓。”这样一种死亡之前的释然是不是一种自由的降临?复活而感受了生命的意义,只是让他体会到了对于自由的另一种阐述,当他站在老橡树面前,回望自己的生命时,他的确有一种自由的感觉;“他已经无所求,既不做什么坏事,也不惊扰自己,不抱任何希望,度过自己的后半生。”但是这分明是一种对于逝去的无所谓,但是当生命中再次出现某种强烈的感觉的时候,当自由再一次以爱的名义被命名的时候,安德烈却又无法超然地看待这一切。

是娜塔莎走进了他的世界,走进了他的生命,“为什么她那么高兴?”这样的疑问完全解构了他战争之后的世界,仿佛那一棵在春天发芽的树,分明是一种万物复苏的迹象,完全是自由的另一种召唤。于是舞会上的相遇,他们都在彼此的目光里发现了和以往不一样的爱,“她那翩翩的舞姿就在他眼前,她那微笑就在他眼前,她那杯富于魅力的美酒,立刻冲上他的头脑:在跳完了一轮,离开她,站在那里喘口气,看别人跳舞的时候,他觉得自己精神复苏了,变得年轻了。”这是陌生的世界,这是特殊的世界,这是充满喜悦的世界,那扇门打开了,重生的安德烈找到了另一种爱情。而娜塔莎,似乎依然在一种幻想的世界里活着,她的爱是一种想象,是一种虚构,所以当不见了安德烈的时候,她是害怕的,是不安的,是期盼的,而当安德烈出现的时候,似乎她已经不属于自己,难以控制一切。

安德烈向娜塔莎的母亲提亲,让娜塔莎进入了激动、幸福的世界,但是这种爱却第一次让安德烈不安,“在他心中已经找不到刽先前对她的爱情。”先前那种诗意的、神秘的憧憬魅力忽然没有了,“取而代之的是对她那妇孺的软弱性的怜悯,对她那无限忠诚和信任的畏惧,以及由于他和她将要永远结合在一起而产生的又沉重又欢快的责任感。”这是不是又是一次对于自由的解构?当按照父亲的想法把婚期延期一年的时候,他的理由是,“他不愿约束娜塔莎,她可以有完全的自由。”为了娜塔莎的自由?还是为了自己的自由?怜悯、畏惧和责任,在他看来又变成了一种束缚,又变成了一种羁绊。而这种放任的自由对于娜塔莎来说,的确是一次考验,剧院包厢里的目光,似乎轻易就俘获了她,她似乎寻找的只是一种感动,一种莫名的触动,无赖的阿纳托利诱惑了她,而这样一种感觉只不过是“由于他喜欢她而得到虚荣心的满足,同时由于她和他之间没有道德的隔膜而恐惧”,所以她不安,所以她失去自己,所以她感到耻辱,所以她却还想着私奔——“我的上帝!我完了!”

这或者只是道德意义上的堕落,而其实不管是安德烈还是娜塔莎,似乎都走入了另一种所谓的自由,这种自由不是可能失去,而是从来没有得到过,就如皮埃尔对娜塔莎的暗恋,就只有那一句告白:“如果我不是我,而是世界上最漂亮、最聪明、最好的人,并且是自由的,那么此刻我就跪下向您求婚和求爱了。”安德烈活在“我不是我”的世界里,娜塔莎也不在“我不是我”的状态中,而加入了共济会的皮埃尔,似乎在自我战争中开始了灵魂的洗涤,似乎开始了“我成为我”的一种找寻中。

“我成为我”对于皮埃尔来说,就是一次灵魂的战争,当波罗金诺战役打响,当俄军退缩,当法国人越过了莫聂河,甚至当莫斯科在空城的悲剧中燃起了大火,这一场“违反人类理性和人类天性”的战争爆发了,而见证了这一历史的皮埃尔无疑也见证了个体的战争,在伊韦尔圣母仪式中他看见了信仰的力量,在衣衫褴褛、饥饿疲劳的人群中,他感受到了灾难的可怕,在大火中救出孩子的行动中他发现了“我们都是人”的意义,在广场的屠杀中他看见了死亡……曾经把拿破仑视为偶像,而现在却买了农民的外衣,藏起了手枪,准备去刺杀拿破仑——他像一个孤胆英雄,在战争的洗礼中,成为自我和他人的一个救赎符号。

而这就是一种自由,“没有痛苦、需要得到满足,以及由此而来的选择事业的自由——也就是选择生活方式的自由,所有这一切,现在皮埃尔觉得是一个人毫无异议的至高无上的幸福。”因为饥饿才会有吃东西的快乐,因为干渴才会有河水的快乐,因为寒冷才会有得到温暖的快乐,所以因为战争才会有和平的快乐,因为不爱才会有爱的快乐,所以自由实际上是建立一种秩序,一种爱的秩序,那个从火厂救出来的孩子,那个和自己一起的犯人,其实都找到了生命的意义,就如在战争中受伤而看见死亡的安德烈一样,宽恕了娜塔莎也是一种爱,爱让人新生,爱拒绝死亡。

而对于饱受灾难的俄罗斯来说,爱也是这个国家的自由,莫斯科大火之后,这个国家其实开始了死亡之后的新生,“法国军队在莫斯科抢劫了一个月,俄国军队在塔鲁丁诺附近平静地驻扎一个月,双方军队的力量对比(士气和数量)发生了变化,优势已经转到俄国人方面了。”而对于最后法国的覆灭俄国的胜利,在历史节点上,似乎只是一场战争的输赢,但是却是关于自由的一种解读:“一八一二年从波罗金诺战役到赶走法国人整个战争期间,证明了打胜仗不仅不是征服的原因,而且甚至不一定是征服的标志;证明了决定民族命运的力量不在于征服者,甚至不在于军队和战斗,而在于别的什么东西。”别的东西是什么?那就是一种爱,一种更自由,“权利属于人数多的军队一边”,这就是俄国指挥者库图佐夫的军事观,也是他的战争观,因为,自由人民,才能把侵略者从自己的国土上清除出去,才能获得一种自由——这自由便是“他们也是人”,便是“苦艾也是在根上生长的”,便是“我们头上有上帝”。

“历史每走一步,都令人觉得有不言而喻的人类意识自由问题的存在。”主宰历史的有时候是偶然发生的事,有时候是具有天才领导力的人,拿破仑或者是这样一种英雄人物,但是这并非是自由,历史的真正自由是从自由意志中来,从必然性来,“我们把已知的东西叫作必然性的法则;把未知的东西叫做自由意志。就历史来说,自由意志不过是对我们已知的人类生活法则中未知的剩余部分的一种说法。”所以必须在自由意志中,和外部世界,和时间,和原因结合起来,才能有走向真正自由的、理性的法则。偶然和天才不是历史的法则,自由意志和必然性才是真正的自由,所以安德烈在死亡之前看见了必然的爱,娜塔莎在道德面前看见了必然的良心,皮埃尔在“我是我”的寻找中获得了“他们都是人”的快乐,仿佛在头顶的上帝也在内心,仿佛复生的爱再也不会离开,即使皮埃尔和娜塔莎在结婚七年之后,她失去了青春活力,她变成了多产的女人,但是对于皮埃尔来说,自由意志的爱早已经变成了一种生活的必然、快乐的必然,自由的必然,以及“我就是我”的必然:“结婚七年之后,皮埃尔坚信自己不是坏人,这使他很高兴,他这样认为,那是因为他从妻子身上看到了自己。他感到自己内心深处善恶同体并且互相掩映。”