|

编号:C38·2190719·1581 |

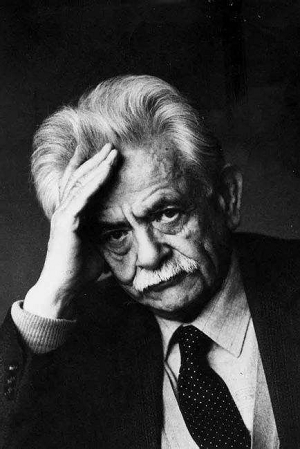

| 作者:【英】埃利亚斯·卡内蒂 著 | |

| 出版:上海文艺出版社 | |

| 版本:2015年10月第1版 | |

| 定价:42.00元当当21.00元 | |

| ISBN:9787532156931 | |

| 页数:358页 |

埃利亚斯·卡内蒂因其作品具有“广阔的视野、丰富的思想和艺术力量”于 1981年获得诺贝尔文学奖,“人们应该把卡内蒂的自传体作品看成是他创作的一个高峰……作者公开承认了使他成长起来的巨大的史诗般的力量。”诺贝尔文学奖颁奖词如是说。《获救之舌》是埃利亚斯·卡内蒂“自传三部曲”的第一部,从他出生写到16岁,由三条主线串联在一起:他与母亲之间亲密而紧张的关系,对文字和语言的热爱,对学业和知识的追求。 卡内蒂以孩子的叙述口吻和成年人的世故眼光,回忆了在严厉苛刻的外公家的生活、7岁丧父的伤痛和在母亲逼迫下迅速学习德语等经历,对鲁斯丘克、曼彻斯特、伦敦、维也纳、苏黎世等生活过的城市也有令人印象深刻的描写。

《获救之舌》:掌握他们的秘密语言

她说:“今天我是孩子,你是母亲。”说着便入睡了。

——《维也纳在危难中/来自米兰的奴隶》

暴躁之后,抱怨之后,母亲将自己带入一个不存在的梦境中,甚至梦境也不曾出现,它只是一种偏转头去的沉默,在被儿子编织的侮辱故事里,她似乎再也找不到自己的位置,似乎再也无法在失去丈夫的生活中看见言说的快乐。“要是他还活着,现在他会在你面前保护我的。”是的,当一种刻骨铭心的爱情消失,还有什么可以让自己成为被保护者?——眼前的儿子,需要的是自己作为牺牲者去保护他,而不是相反。

维也纳之后是苏黎世,苏黎世之后是德国,对于母亲来说,这许多的经过之地都是为了抵达下一个人生站点——德国,而德国之存在,是要带给我这个儿子成长的必然性意义,“她要带我迁居德国,正如她所说的那样,这是一个带有战争印记的国家,她想让我去那儿上一所要求更加严格的学校,在一些经历过战争、了解最坏情况的男人们中间生活。”除此之外,是一种隐秘的心结,她和父亲就是在维也纳说德语时认识并相恋的,德语无疑是留存在她内心最美时光的言语,甚至用这一种言语构筑起了生命的所有精彩时刻;而对于我来说,当这一种地理的迁移正在发生,我已经成为了发现父亲历史的揭秘者,甚而至于,我带着父亲的影子,和母亲发生了最微妙的关系。

最微妙的关系是属于和被属于,保护和被保护,以及被替代和自我坚持,母与子似乎正朝相异的方向前行,却在彼此看见的路上成为相互攻击的对象,而这一切似乎都来源于“父亲”的消失。父亲逝世那一年,我七岁,母亲二十七岁——我还没有完全成长,母亲还拥有青春年华,两个人似乎都在人生的关键时刻,世界正以一种变化着的动态方式打开那扇门,而站在门前,是该有一个未独立的儿子来保护敏感而悲伤的母亲?还是由固执却感觉自己已是牺牲品的母亲控制孩子的一举一动?当母亲终于说“今天我是孩子,你是母亲”,置换的怨言里,其实谁都没有在父亲消失的世界里成为主宰,也没有在对立的人生中成为妥协者。

而其实,在这种母子关系里,“父亲”的消失或者只是一种表象,其真正的核心是:如何打破失去言说之后的那种沉默?对于我来说,沉默并非是父亲的死去,而是在一种恐怖记忆中的失语。“我幼年时期的回忆”中的那个男人拿着一把折刀走到我面前,对我说:“伸出舌头来。”折刀已经打开,刀口已经伸到贴近我舌头的地方,“现在我们把他的舌头割下来。”第一次要我伸出舌头,是一种请求,但是第二次却是主动出击,甚至要割下舌头。但是当刀口将要碰到我舌头的时候,男人把刀抽了回去,当他把折刀收回去,然后塞进衣袋里,并不是放弃这次割舌头的动作,而是说了一句:“今天先不割,明天才割。”

“小刀的恐吓产生了它的作用,小孩为此沉默了十年。”那个男人是谁?他为什么要拿出折刀割我的舌头?或者是一个恶作剧,或者只是我掺杂了想象的回忆,但是当这一瞬间凝固起来,其实是恐惧的开始,今天不割,是为明天保留了可能,而今天之后是无数个明天,记忆之后则是无数个现实,所以割舌头的恐惧总是无法在今天之后结束,它似乎成为了一种永远恐惧的源头,而沉默十年,也就意味着不用舌头说话的十年。从恐惧开始,以沉默为标志,我的童年便在那把折刀中开始了:除了贴到我舌头的折刀,还有巴尔干童话里的那些狼形人妖和吸血鬼的故事,“狼就成了最先萦回于我的幻想中的野兽。”还有犹太人的普珥节里那个凶恶的迫害者哈曼,犹太人最终获得了解放,但是对于我来说,迫害者哈曼却成为挥之不去的影子;还有天上出现的彗星,它在人们的传说中成为可怕的事物,而且融进了日常生活里,“因为我从未看见人们像彗星出现时候那样惊恐不安,惶惶不可终日。”传说、幻觉和神话,构筑了我童年的恐惧场景,而日常生活也在这种压抑的世界里上演令人害怕的一幕,我父亲保护下来的一个亚美尼亚人,他看见自己的妹妹被坏蛋杀害,从此逃到了保加利亚,“当他劈柴的时候,他总是想起他的小妹妹,因此他唱了这些哀伤的歌曲。”甚至还有我的爷爷,他是家里的暴虐者,“如果他高兴,他可以流出热泪,在以他的名字命名的孙子们中间,他感到洋洋得意。”

种种的恐惧,似乎像那一把冰冷的折刀,已经贴近了我的舌头,甚至已经在那个到来的“明天”一把割下了我的舌头,从此无法言语,从此便是沉默。但是在“明天”不再到来的日子,我的恐惧也在幻觉世界里慢慢消失,但是当父亲在我七岁那年死去,另一种恐惧接踵而至,“这是非常奇怪的事:我以这的方式接连经历了死亡,经受了受到死亡威胁的生活的恐惧。”父亲逝世,其实直接把三个人的家庭关系推向了看似简单实则更复杂的两人世界:我和母亲。我对死亡威胁的恐惧并非来自父亲的逝世,而是父亲逝世之后母亲的轻生,“我承担起通宵达旦陪伴她的义务,当她无法再忍受痛苦想要轻生的时候,我就死抱住她,成了悬挂在她身上的平衡重块。”在某种意义上,我成为母亲生命的保护者,但是在缺失了父亲的日子里,我又成为母亲保护的对象。

于我来说,父亲是父亲,是我人生的一个启蒙者,他给我带来书,“我后来成长所需要的几乎一切,都包含在我七岁时为了讨父亲高兴而阅读的那些书里。那些后来不断萦回于我的脑际、使我永不能忘记的人物中,仅缺了奥德赛。”他带着全家从鲁斯丘克搬迁到了英国曼彻斯特,“说我们迁居英国,是因为这里自由。”也是在父亲的影响下,我知道了当时发生的“泰坦尼克”号沉没和船长斯科特在南极遇难的两起灾难,“我当即决心要当一名科学考察旅行者,并且坚持了这一目标几年之久。”当父亲逝世,这一切似乎都开始瓦解,而父亲逝世的最大影响则是母亲,甚至可以说,这一种死亡直接造成了母亲人生的偏向,导致了我和母亲关系的紧张。

父亲为什么会去世?似乎有两个原因,据说他烟抽得很多,所以当他心力衰竭这便成为死亡的全部根据,但其实这只是一种表象,那一年,巴尔干战争爆发,父亲是在早餐读晨报时倒下的,而晨报上有门的内哥罗向土耳其宣战的初标题,“他知道,这意味着巴尔干战争的爆发,许多人必定要死去,这一消息把他毁了。”他曾经和别人谈起战争,但是在他看来,英国人人都反对战争,所以这里永远不会发生战争,但是晨报的标题将这一切都摧毁了;而另一个原因一直折磨着母亲,那时她和父亲吵了一架,即使最后满面春风回到了曼彻斯特,和父亲和解之后,其实两个人也都默默无言,“她通过自己的归来表明了她对他的爱情,她问心无愧。”——但是父亲却倒下了。所以对于母亲来说,父亲的逝世成为自己无法摆脱的一块心病,如果那次争吵不发生,是不是这一切都不会到来?

|

|

埃利亚斯·卡内蒂:从折刀制造的沉默开始 |

父亲的死带来了一种阴影,而对于母亲来说,阴影并非是覆盖在她身上的全部,在她看来,最后的“默默无语”是一种沉默,而沉默之前,他们却在言语中享受了爱情的全部荣光。他们在维也纳相识,在那里度过了幸福的学生时代,而从相识到相恋,他们一直说着德语,这是属于他们的秘密语言,秘密语言对于母亲来说,是爱情的象征符号,即使在外公的极力反对中,他们依然走向了婚姻,“出身于保加利亚一个最古老和最富有的西班牙被逐之犹太人后裔家庭的阿尔迪蒂外公,反对他最宠爱的小女儿同一个阿德里安堡暴发户的儿子成婚。”所以当父亲逝世,母亲不仅是自责,更在于使这一秘密语言“默默无言”深感痛心——不仅是德语,还有他们都喜欢的音乐,当初父亲就是想当一名提琴手,能在四重奏中表演,而母亲在父亲逝世之后经常去听音乐会,借以缅怀他们的理想;以前父母总是谈论戏剧,而父亲逝世之后,母亲回到了她过去对戏剧的爱好,以这种方式保持回忆;父亲一直是反战人士,母亲也一直反战,有一次有人问母亲:“如果我是一个俄国军官,夫人,我决定和我的人民继续和德国人打仗,那么您会让人向我开枪吗?”母亲的回答是:“每一个反对结束战争的人,我都将打死,他是人类的敌人。”

音乐和戏剧、对战争的仇恨,以及德语,都成为一种爱的见证,而当父亲逝世,母亲一方面回到过去,另一方面则在我的身上寻找父亲的影子,母亲也给我买书,从此打开了我的阅读世界;我在教堂里为父亲祈祷,唱那首“Jerusalem,Jerusalem ,hark how the angels sing!”“我们唱到这一行时,我就以为见到父亲在那里,就使劲地唱,以至我觉得唱破了嗓子。”我睡在父亲的床上,扮演一个父亲保护者的角色,最重要的是,母亲想要从沉默中开始言说,“她在二十七岁时失去了说这种语言的伴侣,这时她生活中的可怕创伤最敏感地表现在:她用德语跟父亲的谈情说爱沉寂下来了,他们的婚姻本来是在这种语言中进行的。”从父亲去世之后我真正学习德语,是这一种延续的开始,但是当儿子成为某种被寄托的对象,这一层关系其实已经变得微妙,在我看来,德语是—种“忍受着痛苦的情况下较晚地培植的母语”,所以当痛苦过去了,随即而来的应该是一个幸福的时期,甚至在我读了希腊“阿戈尔船英雄传说”之后,认为母亲比美狄亚坚强,她不会杀死那些酷似父亲的孩子,“母亲最后就是最最坚强的,在我心中战胜了美狄亚。”但是,这种应该的幸福却在母子之间对立中展开的。

那个讲师先生对母亲有着好感,在母亲生病期间过来和她说话,当他向前俯身的时候,我总觉得他要吻母亲了,于是我开始对他圆滑、奉承的话感到恶心,而和母亲之间也爆发了冲突,讨厌讲师先生向她献殷勤,“不知道,男女之间有什么事,但我警惕着别出事儿。”对于一个孩子来说,这似乎过于敏感了,后来,当一个米兰画家要为母亲作画时,母亲很兴奋地说:“他要给我画像!我将永存!”而我则讨厌每一个献殷勤的男人,甚至向母亲证明,这个米兰画家向每个身边碰到的女人献殷勤,这无疑是对母亲的侮辱,也彻底打碎了她的希望——一种对立似乎将两个人的关系推向了危难,在母亲看来,三十二岁的她为了孩子一直在牺牲,“她为我们牺牲了自己的生活,要是我们不配她这么做,她就把我们交到一个男人的强有力的手中,他会教我们守规矩的。”但是在我看来,“她完全属于我们,我觉得她是幸福的,因为我自己挺快活。”母亲让我去苏黎世接着去德国,是为了一种成长的经历;她也下了禁令,不让我和女性有关系,“这条禁令是针对所有与性爱有关的东西:她想在我面前把性爱尽可能地隐藏起来,并且使我确信,我对此毫无兴趣。”

母亲心中的希望逐渐破碎脱落,而我却没有发觉,甚至当它以疾病的方式降临到母亲身上,我也没有用儿子该有的温情去安慰她;而我也在写信的监视中,把自己隐藏起来,剩下的只有那一份冰冷的病情报告,“只要我们生活在一起,我们彼此就有责任解释清楚,每一个人不仅知道另一个人在做什么,而且也感到另一个人在想什么,这种意义的幸福和关系密切是一种专制。”因误解而割裂,因疏远而隔阂,而在更大的范围里,反犹主义对我的影响也与日俱增,学校里都是侮辱性的文字:“亚伯拉罕、以撒、犹太人滚出学校,我们不需要你们!”在父亲逝世的阴影下,在母亲的禁令中,在对犹太人的侮辱中,我似乎只能在阅读中寻找意义,而这便构成了我的另一种言语:作家迈耶尔、米开朗基罗,以及希腊神话中的普罗米修斯:“他给我留下了极深的印象:一个为人类造福的人——还有什么能比这更吸引人呢!然后是惩罚,宙斯的可怕的报复,最后碰到的是解救者赫刺克勒斯,那会儿我还不知道他别的事。”

从幼时的恐惧记忆开始,从一把折刀的沉默开始,成长的过程就是在寻找一种语言,父亲的逝世,母亲的专制,在某种程度是一种私密语言解构的象征,所以从鲁斯丘克到曼彻斯特,从维也纳到苏黎世,当德国成为我一生最重要的那一站时,语言其实成为了成长的真正符号,它是沉默之后的言说,是痛苦之后的幸福,是禁令之后的自由,是父亲之后的儿子:父亲送我的书里没有奥德修斯,就像父亲的逝世,但是奥德修斯必须回来,也必须和儿子对话,这便是我在语言的自由行动找到了一种回家的方向,“奥德修斯影响我的时间与他航行的时间相等。最后,没有人看出来,他完全进入了我的《迷惘》,这指的已经不止是一种内心深处的依恋。