|

编号:B83·2140519·1084 |

| 作者:【法】加斯东·巴什拉 著 |

| 出版:上海译文出版社 |

| 版本:2013年08月第1版 |

| 定价:35.00元亚马逊26.30元 |

| ISBN:9787532761913 |

| 页数:312页 |

加斯东·巴什拉如何在现代主义晚期建筑文化的窒息中寻找诗意,如何在空间中发现栖居的诗学?“当智慧的茹贝尔好奇的谈论‘小屋’的概念时,难道他没有在词语中体会到内心空间的休息么?我常常想象:词语是微小的家宅,它们有地窖和阁楼,常用的意义居住在底楼,它们时刻准备着对外贸易,和他人等价交换,这个过路人永远不是梦想者。登上词语这个家宅的楼梯就是一级一级的走向抽象。下降到地窖就是梦想。在不确定的词源里遥远走廊里迷路,在词语中寻找无法找到的宝藏。在词语中上升和下降,这就是诗人的生活。”上升和下降,抽象和梦想,在词语的世界里寻找家的感觉,所以巴什拉认为,家就是人在世界的角落,家的意象反映了亲密、孤独、热情的意象。我们在家屋之中,家屋也在我们之内。我们诗意地建构家屋,家屋也灵性地建构我们。

《空间的诗学》:诗人在存在的门槛处言说

柜子装满了衣物

甚至有些隔层洒满月光,我可以将它们展开。

——安德烈·勃勒东《白头发的手枪》

柜子里没有衣服,柜子外面也没有锁,所谓关闭着的隐私和打开着的体验似乎也没有那种死亡和广阔的意义。《梦想的诗学》在安静地躺了十七年之后被我发现,这个过程并非曲折,也并非在消灭了柏格森所说的隐喻之后被看见,它就在那层叠的图书中间,顺着书的脊背我很容易找到这本书:在第五个书柜里,从上往下第二层的左边,被许多的书挤压在属于自己的位置上,这是现实的存在,正如加斯东·巴什拉所说是一种“秩序占统治地位”的存在,但是这样的秩序绝非是霸权,而仅仅是一系列图书的或然位置——放在上面一本或者下面一本,都是随机的,所以在这个有着隔层的书柜里,我只是用一种关闭时间的方式将一本图书安静地归位于它可能的位置。

发现,并且看见,也绝非是对于隐私的暴露。在十七年的漫长时间里了,它在被购买、被储藏的整个过程都没有触及到内心世界,所以也没有在柜子的空间里形成一个完全具备内心意义的存在,当然也绝非成为一个不随便向来访者敞开的空间,如果是被隐藏,那也只是在时间的深处被我遗忘。在被购买和被储藏的历史之后,是被阅读的缺失,我没有及时打开这本书,及时看见加斯东·巴什拉营造的那个“梦想的诗学”,或者及时在这间深不可测的储藏间里重新接近内心空间的梦想。所以它的外部是层叠的书,是覆盖在上面的灰尘,以及一种透明的玻璃,只不过在它本身的存在方式之外,是被命名的,编号B83·1970719·0394,出版三联书店;版本1996年6月第一版,定价:15.00元,页数:295页。

这一连串关于物存在和命名的方式,也并非是把“回忆分门别类放入抽屉或者登记在记录册上的能力”,它只是属于一种九品书库的分类法,甚至和十七年前的记忆也无关,如今它凸现出来的时候,正是我手捧加斯东·巴什拉的《空间的诗学》时候,因为有着联系的“诗学”研究,所以才可能用一种记忆的方式发现书柜里的这一存在,“我将以灵魂现象学的方式,在另一部著作中研究诗歌梦想。”这是《空间的诗学》之后的研究对象,而在我的个人记忆中,它却颠倒了秩序,在书写的时间上,一个在前一个在后,而在被购买被储藏和被阅读的时间上,却完全相反,当然,这样的颠倒并不否定加斯东·巴什拉所说的关于是个形象“从梦想到实现的演变过程”,也并不涉及“灵魂和精神,包括它们之间的各种细微差别”,而是用一种“诗学”的关联让我重新找到了那埋藏在柜子深处的文本。

没有锁,是不是就没有暴力,没有钥匙,是不是就没有隐私?没有阅读,是不是就没有梦想?所以在这一个存在的状态中,它自行消灭的却是那种对于抽屉的隐喻,一个论战性的隐喻在柏格森说到抽屉的时候,变成了发号施令的东西,最后做出判断,所以消除隐喻消除判断,变成加斯东·巴什拉所说的想象力,变成了一个拒绝人造的形象,在深的、真实的、真正的根里变成了现象学的表达,或者说就变成了一个“存在的给予者”的形象,是一种可以言说的现象。在如此被发现的过程中,那种“生硬的理性主义”也不存在了,它还原了内心空间里那一个存在着的隔层,就如洒满月光的形象一样,一一展开。

那么回到加斯东·巴什拉的“空间的诗学”,回到那被命名的“隐秘的心理生命的真正器官”,对于隐私的箱子,对于梦想的抽屉,对于上锁的柜子,来一个自行开启的旅程,“然而,我终于瞥见了偷偷进行的狂欢,我听见了窸窸窣窣的小步舞曲,我打乱了家具里面正在策划的阴谋诡计。”夏尔·克罗在《诗歌和散文》中说到的那些声音,那些狂欢,那些关于家居的阴谋诡计可以一一展现在可以想象的空间里,从打开玻璃门开始,深入到箱子或者柜子的底部,用想象的方式找到更广阔的存在,找到自我隐藏的内心空间,就如十七年前的“梦想”,十七年后的空间,都在一种梦想的世界里建构我们自己的内心:“没有人看见我改变。但有谁能看见我呢?我是我自己的藏身处。”

这就是加斯东·巴什拉所说的灵魂的现象学,一个形象先于思想的收集过程,一个灵魂先于精神的途径,甚至是一个想象先于知识的构建,“通过一个诗歌形象,灵魂说出自己的在场。”在诗歌的世界里,它拒绝的是哲学研究中理性主义,甚至拒绝知识,而它唤醒的沉睡在无意识深处的原型,所以在新颖性和主动性的诗歌形象里,加斯东·巴什拉所要寻找的是一种“直接的存在论”,它是特有的,它是充满活力的,它在意识中浮现,它是心灵、灵魂、人的存在的直接产物,这是想象的现象学——“在个体的意识之中考察形象的起源,才能帮助我们重建形象的主体性并衡量形象的跨主体性的范围、力量和意义。”或者它就是用个体的灵魂“开创了整首诗”,而每一个个体都成为诗人,按照闵可夫斯基的现象学的方式,在时间和空间的“回响”中发现诗歌形象,“诗人在存在的门槛处言说。”也就是通过一个诗歌形象,让灵魂说出自己的在场。这是一种共鸣,和“回向”一样,让诗歌在听见和言说中,变成我们自己,“仿佛诗人的存在成了我们的存在”,多样性和统一性在这样的方式中得到合一,而在这种合一的状态下,诗歌形象变成了“逻各斯”,变成中心,变成了每个人心中的事件,而这样的事件在本质上就不会当成“对象”看待,也就消除了“翻译就是背叛”的顾虑。

|

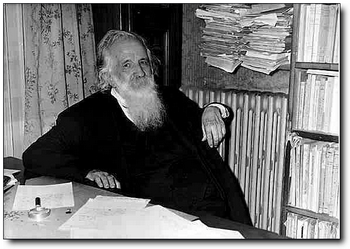

| 加斯东·巴什拉:诗意的栖居 |

“诗歌形象属于新的存在这一主题。这个新的存在就是幸福的人。”如何幸福?这是没有技艺的幸福,这是想象力的幸福,“想象力在它的活跃行动中使我们既脱离了过去,又脱离了实在。它向未来开放。现实功能必须和非现实功能联系起来”,在一个现实和非现实联系起来的活跃行动中,空间成为具有人性价值的存在,抵御敌对力量的空间,是受人喜爱的空间,是受到赞美的空间,也就是幸福的空间,而所谓空间,只有在装满衣服装满书籍装满我们的想象的时候,她才是被思考的空间,才是幸福的空间。

对于加斯东·巴什拉来说,这是区别于梦想诗学的另一种想象力构筑,在他看来这就是“场所分析”,就是对于内心生活的系统心理学研究,是抛弃精神分析而转向个体意识的现象学分析。这场所是家宅,是抽屉,是鸟巢,是贝克,是角落,是阴影,甚至是那个看起来像是圆的“元心理学”。再他看来,家宅是最具有宇宙特指的存在,“因为家宅是我们在世界中的一角。我们常说,它是我们最初的宇宙。它确实是个宇宙。它包含了宇宙这个词的全部意义。”最初的宇宙,就是最初的想象,最初的庇护,最初的记忆,在一个成人生活里,我们和内心的宇宙是疏离的,所以在出走的过程中我们对于家宅这个宇宙是缺乏原始依恋的,所以在某种返回过程中,我们在家宅里才能发现那个存在过的梦境,那个属于童年的庇护所,那个保护自我的“非我”,因为,“所有的庇护所,所有的藏身处,所有的卧室,都有共同的梦境价值。”这样的梦境在现实与虚拟之中体验它,在思考和幻想中体验它,“家宅,就像火和水,让我能够在接下来的篇章中谈起梦想的微光,它照亮了回忆与无法忆起之物的结合。在这个遥远的区域,记忆与想象互不分离。”于是在这样的梦境中,我们在自我增值,找到内心深处的那个自己,我们成了诗人,“用逝去的诗歌来翻译”我们的情感。

其实,在返回之前,我们还应该记住的是行走,是在路途上的梦想,“每个人都应该说出他所途经的道路,十字路口和路边长凳。每个人都应该起草一份关于他失落的田园的地籍册。”因为只有出走,才能将某种家园的地图像梭罗所说的那样,“田野的地图印刻在他的灵魂上”。在行走中能够看见城市外在的高度,在行走中能感受那嘈杂的噪音,所以将高度变成单纯的水平性,将噪音自然化,才能抵达我们的家宅,才能在回忆中返回,才能找到被拥抱的母性——我们像孩子,需要一种真正的庇护:“通过永恒的童年,我们保留着关于往日的诗歌。在梦中居住出生的家宅,这不仅仅是通过回忆来居住,而是如同我们梦见它那样,生活在消失的家宅里。”

“花儿总在杏仁里。”这是一种皈依,一种保留,一种在原型卧室里建立起来的“前幸福”——和现实中的“幸福”一样,都是休息中的梦想,“在绝对想象的世界中,我们很晚才成年轻人。”这是一种想象的依靠,所以在那个漆黑的夜里,里尔克和同伴所看见的发亮的窗户才成为孤立世界里唯一的想象:“远处小屋的一扇发亮的窗户,那是最远处的小屋,大片田野和沼泽前的地平线上唯一一座小屋。”所以家宅的意义是抵抗这个越来越野蛮的兽群中那些真正具有纯粹人性的人,面对风暴,面对敌意,面对那些具有动物性的仇恨,家宅都将保护和抵抗价值变成人性价值,“它在大雨中挺起背脊,挺直腰。在狂风中,他在该弯折时弯折,肯定自己在恰当的时候会重新屹立,从来无视暂时的失败。”也就在家宅中重新找回了往日的内心空间,让“每个人都在其中重返夜晚”。而这样的重返恰是对于曾经那个自然状态的家宅的命名,使其从无名状态,从迷失的世界里进入我们的内心世界,变成我们的宇宙,也变成我们灵魂的存在状态:“每个简单的伟大形象都揭示了一种灵魂的状态。比起风景来,家宅更是一种‘灵魂的状态’。”

家宅的庇护意义,家宅的宇宙特性,家宅的梦想价值,家宅的母性特点,都使之成为一个幸福的空间,而再深入家宅,则是另一种空间——抽屉、箱子和柜子,“借助抽屉、箱子、锁和柜子这些主题,我们将重新接近内心空间梦想那深不可测的储藏室。”它们是储藏的地方,深不可测,而且还带着一把锁,这就是隐秘的世界,一个不随便向来访者敞开的空间,那么这种隐秘便成为我们打来自己内心世界的机会,“箱子——特别是小箱子——是我们最彻底掌握的东西,是自行开启的对象。”即使我们永远到不了小箱子的底部,我们也能在里面找到属于自己的那种狂欢,在展开的世界里让自己的想象达到广阔的世界。

这是自我隐藏的地方,其实和家宅一样,箱子、柜子和抽屉都是“出生”的空间,是人内心空间的一种重新开放。而在“出生的家宅”之外,则有梦中的家宅,那边是鸟巢和贝壳提供的那个想象力的空间。“借助鸟巢,特别是贝壳,我们将发现一系列形象,并尝试把它们确定为原初形象,从我们心中唤起原始性的形象。”这是具有原始意义的形象,这一形象的幸福意义是“退到自己的角落里”。鸟巢是鸟类的宇宙,是动物生活的一种奇迹,所以真正的鸟巢是在大自然中发现的鸟巢,“它在一瞬间——这个词并不夸张——成为宇宙的中心,一个特定宇宙空间的赐予。”包括图斯内尔的“震撼”,勒凯纳的“颤抖”,以及梭罗的“快乐”,都在一种书本式的“发现鸟巢”中发出回声,而鸟巢的意义是一个休息的形象,是一个安静的形象,是一种简单家宅的形象,比起家宅来,它更符合原始性和自然醒,更符合诗意,鸟儿没有任何工具,或者说鸟儿的工具就是自己的身体:“它的胸膛,它用胸膛挤压并夯实建筑材料,直到把它们彻底驯服,混合在一起,使它们服从整体的筑构思。”米什莱指出了鸟类的建筑学的意义,而家宅的最主要意义也就是通过主人自身最直接的努力形成自己的内心世界,所以在某种意义上说,鸟巢就是梦境中的家宅,而世界也是人的鸟巢,“世界是一个鸟巢;一种巨大的力量守护着世界这个鸟巢中的存在。”

而贝壳呢?它既是一种生命的庇护,又是一种束缚,它是反抗暴力的自我保护,也是自我延伸必然要遭受的疼痛,“关于贝壳这个主题,想象力除了练习大和小的辩证法以外,还练习自由的存在和受缚的存在之间的辩证法:一个摆脱束缚的存在还有什么做不出来的呢!”像是一个在过度膨胀的梦想结束之后,我们回到了最原处的那个简单的梦想,在独自一人居住的贝壳里体验一个形象,体验一种孤独,“他睡了。这是一枚杏仁。小渔船像一张床,嫁给了睡意。”加斯东·皮埃尔的诗歌寻找到了休息的梦想,正像人、动物、杏仁一样,都在贝壳里得到了最大程度的休息。所以和鸟巢一样,它们是反射梦想的伟大形象,“鸟巢、贝壳这些形象:一旦生命安顿下来,得到保护,把自己覆盖和隐藏起来,想象力就感到自己好像就是居住在受保护空间里的生物。”

家宅和家宅里面的抽屉、箱子和柜子组成了出生的梦想、行走的梦想,而鸟巢和贝壳成为休息的梦想,那么在角落和缩影里,则是在对宇宙的否定和大小的辩证中寻找另一种空间的诗学。“角落首先是一个避难所,它为我们确保了存在一个基本性质:稳定性。它是我的稳定性的确定所在,邻近所在。角落可以说是半个箱子,半面墙,半扇门。”一种孤独的空间,恰好是卧室的萌芽,是家宅的萌芽,在回忆中形成思考的寂静,所以梦想着在角落里的回忆都带着孤独的色彩。而在缩影的世界里,充满了人自身的想象,如叔本华所说,“世界是我的想象。”我越是善于把世界缩影化,我就越能占有世界。所以缩影是一扇窄小的门,却可以打开一个广阔的世界,正如角落一样,在孤独中接近那个图画的宇宙.

“缩影是巨大之物的住所之一。”这便也回到了那个广阔的内心世界,其实在渺小的有如鸟巢、贝壳的呈现中,其实释放的是一种“心理学的超越”,宽广打开的是一个空间,一个无边无际的空间,在这个空间里除了拥有祖先的森林,还有我们自己的田野和草原,还有我们呼吸的空气,这些东西都远离我们焦虑的围墙,让我们在内在的广阔性上发现宇宙真正的钥匙,“这是大宇宙和人类灵魂深处的双重宇宙”,所以在沙漠里行走,在内心的广阔中,我们照样能拥有深海的回忆,而荒漠只是一个背景,“我行走着,心中充满闪光的反射,这种半透光的厚实只能是深海的回忆。”而这种内心的广阔性其实回到了空间的“内与外的辩证法”,回到了此在的存在。

“把内部空间变得具体,把外部空间变得宽广”,这是想象力人类学的初始任务,也是最重要的问题,其实抛却贝壳一样螺旋式的中心,抛弃那种颠倒动力论的逃逸,在漂泊不定中找到存在的核心,就像词语和词语的粘着,只有将词语从内部解开,才能进行单独的思想。从语言学而来,加斯东·巴什拉构建了一个空间存在的现象学,“在存在中,一切都是循环,一切都是迂回、返回、长篇大论,一切都是一连串的逗留,一切都是歌曲结尾的无穷反复。”在拆解中心的努力中,其实指向的是内和外两条途径,却又在辩证中达到统一,“太多的空间令我们感到的窒息远甚于没有足够的空间。”朱尔·苏佩维埃尔解读了一个存在的悖论,这是内心的幽闭恐惧症,这也是外部的旷野恐惧症,所以在半开放的存在中,一扇门打开,另一扇门关闭,在关闭和打开的世界里“说出我们的整个一生”,而这两种存在在我们心中唤起的是幻想的两个方向,双重性的空间让我们回到内与外统一的那个休息深深处的卧室:“卧室根本上是我们的卧室,卧室在我们心中。我们不再看见它。它不再限制我们,因为我们处在它的休息最深处,在它赐予我们的休息中。所有往日的卧室都嵌套在这个卧室里。一切都是那么单纯!”

那么单纯,却没有恐惧,这是缩小的内心空间,却也是广阔的外部世界,人心和宇宙在空间的诗学里获得全部力量,而这种内外辩证统一最后就是一个圆,凡·高写道:“生活几乎是圆的。”去掉“几乎”,那么就是“das Dasein ist rund——此在是圆的”。圆是统一,圆是爱抚,圆是鸣叫,圆是存在,抹去了世界的存在,抹去了经验的存在,而这种元心理学在空间的诗学上就可以如此表达:“圆形存在的圆形鸣叫把天空变成了一个圆屋顶。在这变圆的风景里,一切似乎都在休息。圆形的存在扩散了它的圆形,扩散了一切圆形所具有的平静。”就像里尔克用绿色的树扩散了圆形,生成千种状态、千片树叶,没有分散,没有偶然,这就是“具体形而上学的影集中开启的一个重要章节”。

树或许能够

在内部思考。

树主宰自己

里尔克在那广阔的内心之树上说出了自己,说出了人类的梦想,说出了诗人的存在,那是家宅,那是柜子,那是鸟巢,那是贝壳,那是内心的缩影,那是幸福的空间,那是说出自己在场的灵魂。