|

编号:C55·2170419·1383 |

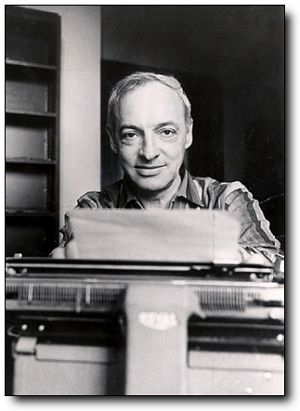

| 作者:【美】索尔·贝娄 著 | |

| 出版:浙江文艺出版社 | |

| 版本:2016年01月第1版 | |

| 定价:28.00元亚马逊21.60元 | |

| ISBN:9787533943530 | |

| 页数:210页 |

约瑟夫准备接受征召入伍,但是最后的结局是:他既不能当兵,又不能就业,两头悬空。他失去了生活的重心,深深的陷入孤立疏离的状态之中。就这样,他的心情越来越坏,不但与亲友邻居渐趋疏远,而且与外界无法相处和谐。在1942年的日记里写道:“因此我非常孤独。我兀自坐在房间里,期待着一日之内微小的转变:女佣敲门,邮差露面,广播节目,以及某种思想的确实可靠、循环反复的骚扰。”《晃来晃去的人》写于1944年,是索尔·贝娄的处女作,同时也是代表作之一。一个终日晃来晃去无所事事的人支撑起了整个经济大萧条时代知识分子的心灵花园。时隔半个多世纪,这种状态依然存在,现代都市人空虚的精神文明依然在等待着浇灌。”

《晃来晃去的人》:我不再对自己负责

从前,曾有过专烤面包的日子,专洗衣物的日子,事件开始的日子,事件结束的日子;而现在呢,千篇一律,彼此雷同。你很难把星期二和星期六区分开来。

——《一九四三年元月二日》

不是星期二,也不是星期六,这是一个星期天的早上,当第三种时间出现的时候,是不是区分了千篇一律的日子?坐在一路向西的高铁上,我的包里放在索尔·贝娄的《摇摇晃晃的人》,作为一种区别于高铁上其他人的行为,我的阅读似乎也在一种遗世独立状态下成为唯一,但是区别真的发生了,仅仅是一本书,仅仅是我的一本书,当一切都交给了速度,当我和其他人都在唯一的方向上去往陌生之地的时候,区别从来没有发生。

是的,那个作为终点的城市永远是陌生的,只是抵达,只是抵达的过程,她无法赋予我专一的属性,就像我无法逃离彼此雷同的存在,一样是乘客,闭着眼睛睡觉和睁着眼睛茫然有什么区别,离开自己生活的城市和到达陌生的城市有何区别?带着一本书和不带一本书有什么区别?窗外都是一掠而过的景致,车内都是被方向定义的行走,甚至那本书从来没有打开认真读过——在塑膜的封闭中,阅读还没有发生,我如何把这唯一的星期天和星期二、星期六区分开来?

“我一天在斗室里枯坐十个小时。”索尔·贝娄在小说中这样说,约瑟夫在日记里这样说,我在高铁上这样说:即使在五个多小时的行驶之后抵达了终点,即使在五天的行程中完成了出行,我在千篇一律的时间里依然没有真正打开并且阅读过从一九四二年十二月十五日开始的故事,直到我以相反的方向回到居住的城市,回到阅读的夜晚,我才像一种仪式打开了这本小说,才读到了索尔·贝娄和约瑟夫一起说过的这句话,可是这一切不是早就被定义了?在高铁一路向西的行进中,我是一个晃来晃去的人,在另一个陌生城市的行程中,我是一个晃来晃去的人,在没有打开的阅读里,我是一个晃来晃去的人,和“一天在斗室里枯坐十个小时”的约瑟夫一样,即使我认真阅读这本索尔·贝娄的处女作,我依然是一个晃来晃去的人。

“无可奈何,只有等待,或者晃来晃去。”这便是无法区分星期二和星期六,以及星期天的状态,这就是活着却是千篇一律、彼此雷同的生活。一个在美国生活了十八个年头的人却依然是加拿大人,一个威斯康星大学历史毕业的青年却在美洲旅游局工作,一个“和蔼可亲,尚能讨人喜欢”的小伙子却寄养在家里靠妻子艾娃的收入生活,一个要在文字中寻找启蒙哲学的男人,却在“尚未完稿,就撂笔了”的状态中一次次放弃,“一句话,我没有骨气。”当自己被别人定义,如何能找到一种突围的方向?如何能成为法则下的硬汉?如何在另有补偿的沉默中对抗世界?

自己被别人定义,其实是自己放弃了自己,“自离开学校以来,约瑟夫一直以学者自居。他周围摆满了书籍。在他对启蒙运动感兴趣之前,就已研究过早期的禁欲主义;更早一些,还研究过浪漫主义和神童。”这是“十二月十八日”日记里的记述,把自己放进只有自己看见的日记里,把自己称作是另一个人的“约瑟夫”,这是不是故意寻找区别的自我命名?仿佛“约瑟夫”是在约瑟夫的自我之外,是二十七岁的他,是身材高大的他,是“漂亮的小伙子”的他,是“还有点奇特”的他,是研究过禁欲主义、浪漫主义、启蒙运动和神童的他,是说出“谁相信世界绝对的好,谁就不懂得腐化堕落。”的他,可是,当约瑟夫成为他,自己又在哪里?

自己是不是可以旁观?当日记里的“约瑟夫”问道:“难道你们只能看见那些不好的人吗?”谁来回答这个问题?在只有自己看见的日记里,答案也只能作为读者的我回答,“世界又好又坏,因此,也可以说不好不坏。”时好时坏和不好不坏,其实也是没有区别的世界,也是千篇一律的世界,而这样的世界在“十二月十八日”的日记里变成了妥协:“一定的妥协总是要的,生活只有在某种妥协之中才显得丰富多彩。”自己定义自己,自己和世界妥协,这便是身为约瑟夫的读者对于世界的看法,这便是在自己之外表白自己的方式。晃来晃去的人,似乎只有在这种日记式的自我呓语中找到区别的办法,“眼下,我心灰意懒,很有必要记点日记一一也就是说,把要说的话讲给自己听——我毫不感到有放纵之嫌。”不是放纵,却也是一种独立的想象生活,而约瑟夫之所以这样做,就是为了要和日记之外的那个世界区别开来,就是要将晃来晃去的自己区别开来。

但是,正是这种过分强调区别的自我呓语,正是这种把自己当成他者的日记式倾诉,才越来越凸显世界的残酷和茫然,才越来越凸显生活的机械和苍白。在约瑟夫之外,是“坐飞机、斗牛、抓鱼”的硬汉,他们奉行拼命精神、苦乐主义、严酷作风,他们遏制自己的感情、内心生活和激情,“在某种程度上,人人都遵循这套法则。”所以他们会认为记日记是一种自我放纵、软弱无能和低级趣味的表现,所以他们会把晃来晃去的人看成是一种败者,所以当约瑟夫的朋友飞往非洲、去往巴西旅行的时候,被区别的他不仅无法在世界中成为一个硬汉,相反在日记的生存里变成另一个虚设的自己。

“我开始注意到外界越活跃,我的行动便越迟钝。”对于外面的世界的关注,是不是重新找到自己的方法?是不是改变晃来晃去生活状态的唯一出路?却还是在日记中,于是,世界和自我,在分裂中,在撕扯中,在对立中,“身体上,从赤身裸体到穿上衣服;心灵上,从相对纯洁到污秽不堪。”就像身体和心灵的割裂,自我和世界以这样不可调和的矛盾出现在日记里,于是打开窗户是一种妥协,考察天气是一种妥协,翻开报纸是一种妥协,认识世界也是一种妥协,一切的妥协根本不是为了进入这活跃的外界,相反却在另一种意义上变成了一堵墙,更让自己在硬汉法则中成为永远无法摆脱的那个晃来晃去的人。

|

|

| 索尔·贝娄:如何不再是一个晃来晃去的人 |

外面的世界呈现了什么?房东太太是快九十岁了的人了,她将不久于人世,岳父阿姆斯塔老人得了中风,岳母是故弄风情的女人,而隔壁的万纳克先生被称为“狼人”,“万纳克先生滥饮威士忌,不断咳嗽,向院子里扔空瓶子,频繁而吵闹地上厕所,以此来庆祝新年的诞生,并用一把火结束了他的欢庆。”自己身边的人也无不是这样让人讨厌,麦伦贪图安逸,学会了随机应变,“这虽不是他个人的恶习,可是却造成了多么可怕的后果!”比自己大十二岁的哥哥阿摩斯更是一个物欲的崇拜者,他不到二十五岁成为重要机构的一员,给全家带来了荣耀,他娶了有个有钱老爸的女儿朵丽,生了一个虚荣的姑娘艾塔,所以在约瑟夫面前,阿摩斯要他做到的事,便是娶一个有钱的女人,便是走飞黄腾达的人生之路,“难道你甘心落伍,让某些笨蛋去干你能干得比他们好过千倍的事吗?”这便是阿摩斯的人生哲学,在这样的人生哲学面前,约瑟夫连妥协的机会也不给,他认为朵丽优美的脖颈只是一种女性的娇柔,它总是和“毛烘烘的古老生殖机器相连”,他拒绝了阿摩斯当官的建议,当然因为唱机,他和艾塔发生了争吵,一种区别于他们的态度是愤怒:“无论如何!管她的叔叔叫要饭的就是你的‘无论如何’吗?你心里有些含含糊糊的话,干吗不说出口来呢?”

日记外的他人如此生活,而日记外的世界又如何呈现?“观察着这眼前的一切,一个永恒的疑问又纠缠在我的脑海里,使人无法解脱:在过去,在别处,哪里还有一点点为人说好话的东西?”不是一种悲观,而是不知道世界的意义在哪里,或者说人如何定义这个世界,广告,街道、铁路、房屋,看起来杂乱无章,但是约瑟夫至少认为,这一切都是人的创造,都是人把它们组织起来,但是在混乱中,人又在哪里?人的意义如何体现?“啊,我们所追求的世界,永远不是我们所看到的世界;我们所期望的世界,永远是我们所得到的世界。”世界在他眼中被截然分开为两部分,一种是存在的看得见的世界,一种是希望得到的世界,而这两个世界所对应的似乎就是日记外的世界和自我呓语、自我定义的世界,如此分开,如此割裂,用什么方式才可以让它们走向一体?

于是,约瑟夫所找寻的方式就是“自我需要”,从自我呓语和自我定义出发,通过一种自我需要走进那个外部世界,这便是看上去妥协实际上是面对现实的解决办法。在歌德的《诗与生活》中,约瑟夫读到的那句话是:“人生的一切欢乐都基于外界现象有规律的变化。昼夜的交替,四季的循环,开花结果,诸如此类循环往复的欢乐,我们可以,而且应该尽情享受它们,这就是我们尘世生活的重要的源泉。”这是在憎世情绪之后的自我安慰,也是自我需要的一种表达,在变化中享受快乐,在快乐中开启生活,而这就是自我需要的生活:“我想,人类出现在这种场合的目的,完全是为了发泄郁积在心头的烦闷;犹如物本能地寻找盐和石灰一样,我们也要出于某种需要。”

需要什么?需要存在,需要认同,需要接受,需要依附,“在我看来,我的面孔是我的存在的意义的全部体现;它是我祖先的记录,世界的一部分;同时,也是我接受这个世界,拼命依附这个世界的方式;也是我向这个世界表白自己的方式。”即使虚伪而虚假,一个人还是在自我的需要里面对世界,所以冬天的萧索会变成硕果,昏暗的街道会变成鲜花,冰天雪地的二月会颠倒而成为夏天的七月——这是不是对于现实的另一种区分?是不是让自己在千篇一律中走向专业的日子?是不是在认同的“精神群体”中找到“个人命运感”?约瑟夫把这种自我需求的生活命名为“拯救”:“现在,我们每个人要为拯救自己而负责,这就使人变得伟大。”拯救自己而变得伟大,虽然磨损了内心,但是一样建立了一个可以区分的世界。

而这一切的拯救,这一切的伟大,对于约瑟夫来说,同样是不彻底的,他被歌德带进了一种偏执的生活中:“他说活着就是希望,死亡则结束选择;选择的余地越小,我们就离死亡越近。最可悲的莫过于希望已经断绝而生命尚在苟延。”只是活着的拯救,颠覆了所有的启蒙主义,所有的浪漫主义,所有的神童,但是自我又在何处?当约瑟夫厌倦了啰啰嗦嗦的艾娃,在活泼、丰满、艳丽、芳香、放浪的吉蒂·多姆勒身上找寻激情的时候,是不是一种拯救?而这种拯救会让他更伟大?区别于他人,对于约瑟夫来说,慢慢走近了一个死胡同,他不是为了建立规则,而是为了破坏规则,他不是为了寻找快乐,而是为了满足贪欲,而这一切看起来是一个晃来晃去的人的迷惘,但实际上也是那个战争时代带来的精神疾病。

为什么是晃来晃去的人?因为约瑟夫不是真正的美国人,或者说他从来没有被纳入到这个世界,“我辞去美洲旅游局的工作,应招参军,将近七个月了。”一个一等招待兵其实是一个游离的人,这是约瑟夫面临的一种生活窘境,但是反过来说,他想要参军,在某种意义上他却可能是“战争中的精神牺牲品”,甚至是肉体牺牲品。没有那一场战争是合人性的,没有那场战争是给人带来快乐,也没有那场战争会塑造真正健全的硬汉。但是约瑟夫如此期盼自己参军,只是为了区别于他人,区别于世界,“至于我自己,我宁可在战争中死去,也不愿分享它得来的利益。一旦得到通知,我就立即出发,决不表示异议。”即使死,也变成了一种区别于他人的自我标签,而在战争中,拿着枪的自己可以控制着杀人,可以将人置于死地,当然也可以被杀死被夺去生命,而所有这一切,在约瑟夫看来,都是可以逃避千篇一律的现实,可以走向有区别的人生。

而其实,对于约瑟夫来说,战争的意义是不再自我命名,不再自我呓语,不再自我寻找,不再自我控制,那个早已经被标明了他者的“约瑟夫”就像急于证明的自己,无论是妥协还是融入,无论是拒绝还是肯定,这个自我的影子总是控制着自己,从而所有的拯救都变成了堕落,所有的逃避都变成了害怕,所有的争吵都变成了偏执。当和艾娃结婚六周年的纪念仪式被一个倒下的陌生人所打乱,当和房东格塞尔先生在一次打架中告别了平和,当穿裤子时把腿伸到了破洞里,一切的意义都在解构,是追求自我意义之后的无意义,是活着状态中的死去,“我们躺着,脸上压着干钧之力,但还在努力做最后一次呼吸,这呼吸声就像重踩之下砾石的摩擦声一样。”

“结果便是我们学会了对自己麻木不仁,对一切漠不关心。”世界根本没有高尚思想的人,根本没有傲岸态度的人,甚至根本没有所谓的自我拯救者,没有“坐飞机、斗牛、抓鱼”的硬汉,自我解放反而变成了自我的牢笼,而区别的生活无非也是想象中的理想国,于是,约瑟夫抛弃了自我,抛弃了自由,抛弃了日记,抛弃了理想,抛弃了晃来晃去的人,他最后一次和“替身精灵”谈话,说到的战争已经不是和流血、死亡有关,不是和杀人的权力有关,而仅仅是一个事件:

一起极其重大的事件。也许是史无前例的重大事件。不过仍然是一起事件而已。难道它改变了世界的本性吗?没有。这能最终决定生存的重大议题吗?不能。它们会在精神上拯救我们吗?还是不会。从最根本的意义上讲,它们给我们自由吗?也就是说,仅仅允许我们呼吸、吃饭吗?但愿如此,但我不敢保证。它没有本质的影响——如果你接受我的本质的含意的话。

战争只是战争,甚至是生活本身,取消了自由,取消了区别,取消了自我,当约瑟夫和艾娃争吵之后飞奔下楼,他便把一切可以将区别于世界的自己完全取消了,那张纸条上写着:“我特此申请,尽早参军。”后面加上的几个字是:“我随叫随到。”随时随到就是即时性,就是必然性,就是“我必须投降”的宿命感,“也许战争能用暴力教会我在斗室里数月来学不到的东西,也许我能通过其他手段探测造物。也许。可是现在事情就由不得我了。下一步的行动是世界的行动。”

把自己交给了世界,世界的行动不是自己的行动,所以这种“不再对自己负责”的生活,才彻底告别了“晃来晃去”的人,“我掌握在别人手中,卸下了自决的包袱,自由取消了。”从此不再是平民,从此不再有艾娃,从此不再有日记,从此不再区别于他人,在“为有规律的生活而欢呼!为精神监督而欢呼!”的生活里,世界真正千篇一律,彼此雷同,不再有离开和抵达,不再有别人和自己,不再有快乐和忧伤,当然,世界也不再有星期二和星期六,甚至也不再有星期天的早上。