|

编号:C38·2140620·1091 |

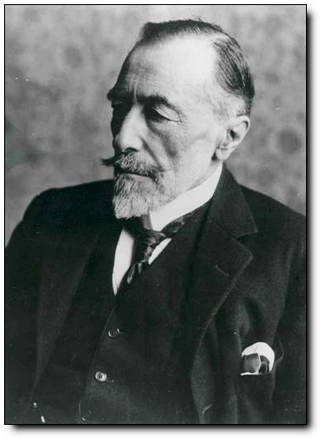

| 作者:【英】约瑟夫·康拉德 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2011年07月第1版 | |

| 定价:22.00元亚马逊12.98元 | |

| ISBN:9787532754946 | |

| 页数:230页 |

“大海是无所不知的,早晚总会揭开帷幕,让每个人都能看透那隐在一切谬误里的智慧,那藏在种种疑问里的真相,以及那超越忧患恐怖的安全和平的领域。”作为康拉德著名的“海洋小说”代表作之一,《“水仙号”的黑水手》的黑人新水手惠特总是在一种谬误的智慧里去寻求世界的真相,一上船就病倒在床,对整个航行没有出过一点力,却处处表现出“暴躁和怯懦”,当惠特特死去举行水葬时,海面上就刮起了一阵怪风,此后一切正常,“水仙号”抵达英国,海员们登陆后四散而去。而惠特这个独特的形象却并没有因为“水仙号”的抵达而消失,就像《“水仙号”的黑水手》这部小说,也成为多元释义的独特文本,康拉德把人类的普遍痛苦“物化”成了惠特,从而塑造出一个独特的人物。

大海是无所不知的,早晚总会揭开帷幕,让每个人都能看透那隐在一切谬误里的智慧,那藏在种种疑问里的真相,以及那超越忧患恐怖的安全和平的领域。

——《“水仙号”的黑水手》第五章

无所不知的大海,不朽的大海,从日出到日落,从日落到日出,总是在一种漫漫的昼夜循环中吞噬某种生命跃动的迹象,这是一种将祈求快乐的幸福和虚幻的天堂的圣哲思想抚平的过程,如果这世界剩下他们大喊大叫大吵大闹,那么痛苦和劳动者的无边沉寂在何处解脱?那么渺小和健忘者的沉默如何解脱?而在被归结为生命循环的行程中,平静而令人窒息的沉重气氛如何消除?海之上是那艘船,那艘叫做”水仙号“的船,那艘从孟买出发回到英国的船,船之上是那些人,那些忙着洗衣裳的人,那些看书解答疑问的人,那些被疾病困扰还在活下去的人,在船和人组成的“回家”意象中,生命变成了一个无边无际却最终没有答案的问题,”生命问题似乎太浩瀚了,不是狭隘的人间语言所能容纳的,于是大家一致同意不再过问,而把它全盘托付给无垠的大海,自从开天辟地以来,大海已经将这个问题纳入它无穷无尽的势力范围里了。”

但是,大海真的能从谬误里生出智慧,从疑问里找到答案?真的在超越忧患和恐怖中走向一个安全与和平的领域?当白费的心里侵入人们的躯体,是谁像大海之上另一个涌上表面的物体,挣脱锁链的维系,逃避污浊的河底,用一种违反真理的态度,用美妙的滑稽意味,来发现和寻找被淹没那些有关生命的真理?是的,他叫惠特——吉姆斯·惠特,他叫吉密——“为的是要隐瞒我们对他那个同谋者的憎恨”,一个走上“水仙号”的穿头的黑人,那是一艘在大海之上航行而回归陆地的船,一艘在活下去的状态下走向死亡的船头,一艘被令人窒息的沉重气氛弥漫的船,一艘被狂风暴雨不断摧毁而始终不曾沉没的船,就像一个生命的真相,从出发到终点,战胜虚伪,战胜疑惑,真生愚蠢,战胜怜悯,战胜伤感,却最终像一个被抛弃的人,一个死亡的人,在大海自己的身体里归于寂灭。

“‘水仙号’的大副白克从灯光照耀的官舱一大步就跨到了后甲板的阴影里。”在一个有着灯光的船上,照例有甲板上的阴影,那一步并非是对于颜色隐喻的超越,白克的行为只是一种出发前的例行行为,而在这个有着那些陌生和熟悉的人,那些年轻和年长的人,那些沉默和叫喊的人,那些白人和黑人,一起成为“水仙号”不可更改的群像——新来的人仿佛是要多一个被纳入的过程,在许多绳子捆扎的箱笼和铺盖里找到自己的位置,甚至是直挺挺地呆着,而那些老手们“一个顶一个坐在上下两排的吊铺上,用严肃而又和善的目光端详他们未来的伙伴”。不管是大副白克,还是船长阿里斯笃,不管是全船最年长的能干海员老辛格尔敦,还是沉默的长臂老水手,他们在旧的秩序面前已经无数次面对这无所不知的大海,无数次在自己的吊铺上端详新来的伙伴,而来自孟买的水手,俄罗斯种的芬兰人,斯堪的纳维亚人,都在混乱中寻找自己的未知和秩序。大海对于老手来说,是一段历史,沉默地读着《沛兰姆》的辛格尔敦“从十二岁起便在南洋航行了;在已往的四十五年里,他住在陆地上的时间总共不过四十个月”,而那个受美国人虐待的牺牲者唐庚则没有航海穿的长统靴,没有油布雨衣,没有装得满满的旅行箱,他只想在需要的时候有人“分点儿余润给他共同享受”。

而一旦上了船,所有的一切都是平等的,甚至是残酷的,“这个灿烂世界里充塞着的是恶名与丑行,贯盈着的是污秽与饥饿,愁惨与荒淫,所有这一切从四面八方注入了这不朽的无涯无际的海洋。”他们汇集在远行的起点,他们怀想那个被想象的终点,而在这“水仙号”的船上,与陆地的分割和眺望“便是他们所知道的生活全部,也便是他们所看见的周围陆地的全部。——这些被大海终身监禁的囚徒哟,真是神秘啊!”成为被大海监禁的囚徒,那遥远的陆地分明是一个逃避的终点,而在这足够漫长而压抑的囚禁生活里,人是他们自己,而水仙号也是她自己:

她有她自己的前程;那些践踏在她甲板上的人们赋予了她生命;同将她抛弃给大海的陆地一样,她也有忍受不了的悔憾与希望的重负。她被胆怯的真理和狂勇的谎骗盘踞了;同陆地一样,她无自知之明,却有悦目之姿——被人们判处了卑贱的命运的。她路途的庄严寂寞,使她巡行的庸俗动机,也显得高贵了。她吐着泡沫,向南方奔驶,仿佛被一种高尚的目的引导有着巨大的勇气。广阔无垠的大海在微笑,缩小了时间的长度。白天一个接着一个过去了,好像灯塔的闪亮,转瞬即逝;暗夜则多事而短促,宛似逃逸的梦景。

自己的前程,是被赋予生命的重负,是无自知之明的寂寞,是吐着泡沫的重复,那些人也是在这自己的前程里,用二十六对眼睛的凝视,在单调而又庄严的自我世界里寻找抵达的渺茫边界。一个伟大寂寞的圆,在移动,在变化,却又始终如一,脱离了陆地,迅速地前进,但是“‘水仙号’只剩下她自己了”的世界依然是一个充满了谬误和疑问的世界。

|

| 约瑟夫·康拉德:能否看透那隐在一切谬误里的智慧 |

只有另一个人会浮出在恐惧的海面。那个被大副解释成“末了那个名字一团乌墨”的吉姆斯·惠特,用一句““我也是这条船上的人哪。”打开了他上船的那扇门,打开了通往大海之上的门,只是这声音并非是洪亮,并非是有力,而是卡着嗓音低低地说出”黑人“两个字,微弱的哼声,加上漆黑的脸,完全是这个新人和老手的“水仙号”上的一个被怀疑、被忽视的人,“好像一副悲剧的,神秘的,讨厌的傻面具,罩住了黑汉的灵魂。”而这种几乎被遗忘的黑,对于他们来说,仿佛是不安全的开始,咳嗽,喘息,以及“往后一仰,倒在枕头”上的病态,使“水仙号”在自己的旅途中增加了更加无法预料的窒息感。

疾病的身体,在船上,忽然就变成了关于生命的一种定义,“别来搅我。我等不了多少时候了。我就快死啦。……死就在眼前啦!”就在眼前的死,就在眼前的生,像是一个破绽百出的谎言,为什么快要死了还要上船,对于白克的这个问题,惠特的回答是:“我未死以前总得活下去——对不对?”他口中是潜蹑偷渡的死的概念,他口中是必须这样活下去的生的欲望,又像是吹嘘又像是威胁,对于船上的所有人来说,每天发生的矛盾和刺激对于期待而又不乐意听闻的那些人来说,惠特其实用一种新的秩序制造了一个无法逃避的事实。这种把“纪律破坏”的行为让每一个人都看见了那种令人压抑的生死问题,“他躺在床上,我们义愤填膺却又卑躬屈节地去服侍他,仿佛我们是个被憎恨的王子的随从;他却以绝不妥协的批评来报答我们。他发现了一个秘密,利用人类天性的怯懦叫人们永远不得安宁,那垂死的坏蛋,懂得生命的秘密,他每时每刻都俨若我们生存的主人。”为什么会像生存的主人一样揭开每一个人的生命秘密?为什么会像一个憎恨的王子用绝不妥协的批评让人们感受到怯懦?

惠特其实就是一个中心,在生命的秘密面前,他的中心地位就是被这大海的无边无垠所造成的,“水仙号”在大海之上宛如一个孤独的人,风浪或者危险就在眼前,那是吞没,那是包围,那是渺茫,而黑人惠特那一团乌墨的名字和颜色,那病态的身体,都向人们打开了那一个隐秘的世界,“他好像伟大的阴影把这条船罩没了。他尽管预言迅速腐朽的来临,同时似乎连毫毛也没伤一根:他蹂躏我们的自尊心,他天天指摘我们缺乏道德的勇气;他玷污了我们的生活。”像灾难一样袭来,无所逃避。但是在这“水仙号”上,遗忘或者是最好的躲避,用一种自尊和道德的勇气,维持健康者的优越感,维持对于陆地世界的向往。

而那一场对于“水仙号”的不详的预兆变为现实的时候,自然灾害取代了关于生命灾难的阴影,而在风雨中,大海似乎也回归到了它没有隐喻的存在。所以在出孟买海湾后的第三十二天,全体船员开始了与大海的搏斗,风浪吹打着他们,帆篷在飞舞,“样样东西都离根脱绊似的”,“宇宙间似乎什么都不存在了,只剩下黑暗,叫啸,愤怒——同这条船。船分崩离析的宇宙里好像是最后的质点,负载着罪恶贯盈的人类的备受煎熬的余孽,漂浮着经受了惩罚以后的恐怖:灾难,骚扰和痛苦。”这便是强大的自然力量,在灾害面前,“干吧,不干只有死路一条”的命令里隐含着对于自身生命的尊重,他们抵抗,他们团结,他们搏斗,他们甚至要去救处在危险之中的惠特,在那一刻,惠特并非是被憎恨的王子,而是一个被大海折磨得渺小个体,解救他实际上就是解救自己,而黑人惠特似乎也去除了那种别人没有的病态特例,在一种被大海打击的现实面前,感受生命的脆弱。

但是在大家都在与自然灾害搏斗的时候,惠特又实际上被怀疑为一种假装的逃避,“不顾我们的辛苦,我们的鄙夷和我们的能耐——现在依撚是装病躲懒,不顾我们的忠诚,——不顾死活。”大海免除了酷刑,是因为按照公平原则赐给他们充分的特权去享受那种“希望的纷扰”,在不断的努力中不致辜负“永杰不灭的怜悯”,而当一切过去了之后,当漫漫的昼夜循环又出现的时候,渺小的人们又在健忘中开始从恐怖和沉默中解脱出来,而他们的解脱之后的目标还是惠特,他像一个奇伟的谜语,在不可避免的真理面前,又坚持了他违反真理的态度——就如在生面前强调死,在死面前又奇迹地活着。这种矛盾和逆反就如在大海的航行中,目的地只有和大海隔离的陆地。

而对于在“水仙号”上的船员来说,陆地是最后的目标,是归来的终点,在大海的狂暴和酷刑之后,他们像是看见了死而复生的希望:“那些乱哄哄瞎搞的时刻被遗忘,这些暗淡的瞬间的恐怖和惨痛,一到阳光明媚风平浪静的境地,谁也不再提起了。从此刻起,我们的生命似乎重新开始了,我们就像死而复生了。”即使有着辛格尔敦完美的智慧,唐庚的脆弱和过敏,以及我们全体的虚妄和愚昧,但是对于在风浪之后的现实而言,他们更希望看见陆地,看见有风将他们带向故乡。

“这次海程,我们难道就遇不到好风了?”风不是暴虐的大浪,不是摧毁的大风,而是吹着向着陆地前进的风,而在惠特的死亡呻吟中,风停止了,希望停止了,“人们越来越关切他,不愿意看他死,表面上好像出于对旁人痛苦的恻隐之心,其实骨子里还是怕自己难受,脱不了自私的动机。”浩瀚的大海制造的只是关于生命的一次寓言,如果惠特以一种死亡的方式回归到大海,那么所有回家的想法便笼罩在一种无法摆脱的压抑中。惠特之死,也是自己世界的死,是生命秘密的死,是陆地的死:“不治的病人会一直苟延残喘,直到陆地出现,才会死去;吉密也知道,一见陆地他就没命了。哪条船上都是如此。”死的意义被放大到一个回家的寓言,放大到生命的秘密,甚至放大到对世界的道德观,“仿佛他掌握着荣誉,财宝,或分配工作的痛苦权力;其实他除了轻蔑以外,什么也不能给我们。”

陆地世界却已经在眼前,船长的望远镜里是西方群岛,在风平浪静的时候,对于陆地的想象变成了“水仙号”上的狂欢,陆地是肉排加葱,是一巴斗的啤酒,是一天三顿火腿蛋,是伦敦故乡,而在陆地渐近的时候,惠特似乎也沉湎在另一种狂欢里:“广东街上的女子。为了我,她抛弃了雷尼小火轮上的第三个司机——她煎的蛤子,最配我胃口了——她说——她情愿跟一个有色的先生——哪个阔佬都丢得开……这自然是指我。我顶疼女人了……”生命中的女人,生活中的女人,生存中的女人,这是一种欲望的投影,还是意义的想象?而心中那盏灯还没点亮的时候,惠特的生命便走向了终点,那最后一句话是:“点上……灯……就……走开,”

省略的话语,省略的生命,其实拿走惠特生命的并非是唐庚那块饼,打中惠特的时候只不过是加了那么一点力,而手榴弹似的碎屑成为和惠特的生命一样的破碎状态,好像两盏灯被打翻了,好像大海的审判开始了,好像一个生命的秘密被揭开了,好像和自我有关的隐喻被破解了,“如今他死了,好比一个古老的信仰死了,震撼了我们整个社会基础。人们失去了共同的联系;一个伤感的谎话造下的,坚强有力,值得敬信的联系。”对于那些船员来说,“水仙号”在开往陆地的时候,用一种死亡换来了前进的风。

没有登上陆地,对于惠特来说,他似乎属于这一片大海,从他上船的那一刻起,他就已经不再回到陆地,而海葬是他与大海合二为一最好的方式,他的身上盖着叠了几折的带白边的英国国旗,在祈祷辞中慢慢放入大海,最终被吞噬:“吉姆斯·惠特永远沉寂了,无可无不可地任人摆布,躺在绝望与希望的喃喃祈祷声之下。”而当他沉寂之后,大海之上的风便起来了,在一个星期之后,“水仙号”驶入了英吉利海峡。这是水仙号使命的终结:“‘水仙号’姗姗地来到她的碇泊所;无灵魂的墙壁的阴影笼罩着她,各大陆的尘埃跳上她的甲板,一大簇陌生的人们爬上她的船舷,仗着贪婪恶浊的陆地的名义占有了她。她的生命已经停止活动了。”当人们从船上下来,踏上陆地的时候,海的意义也就是不存在了,就如死去的惠特的意义,当告别“只剩下自己”的大海,生命便走向了终结。

黑人惠特,巨大阴影的惠特,身染重病的惠特,被忽视而又被关注的惠特,他并不是代表那个有色人种,不是代表活下去的意义,他在被大海终身监禁的旅程中,在生命的秘密探寻中,在受了惩罚死而复生的豁免中,用一种微弱而病态的个体完成关于古老信仰死去的隐喻,他没有走上陆地,他被放入大海的怀抱,仿佛是受了神灵启示,仿佛是超越了人间,他的脆弱,繁复,恐怖,和对他的嫌恶,畏缩和躲闪,形成了关于文明和昏庸,深刻和浅薄,挖苦和同情的矛盾,在凝视被被凝视中,既看见了他,又被他所看见。所以即使登上了岸的白克也依然无法回到自己的家:“岸上没有人等他。母亲死了;父亲和两个兄弟,雅茅斯的渔民,一起淹死在道格滩;姊姊出了嫁,对他冷淡寡情。一副贵妇人派头。”

而那些船员一个个离开走向陆地,对于他们来说,何尝不是另一种囚禁,另一种流浪,孤单、健忘、茫然若失,逃不了注定的命运,一个惠特,也是无数个惠特,一个死者,也是无数个死者,一片大海,也是永远的大海:“于是荒凉的流水上漂着一条船——一条阴影似的船被一班幽灵似的水手驾驶着。他们飘渺地招呼一声,做了个手势,便过去了,我们不是曾经聚合在不朽的大海上,从我们罪恶贯盈的生涯里挤出一点意义来么?”