|

编号:S55·2200615·1659 |

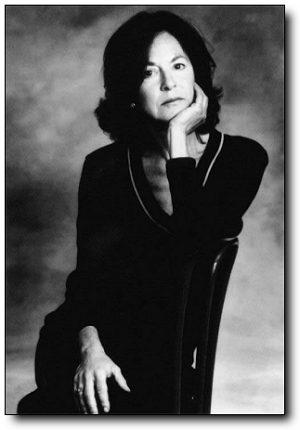

| 作者:【美】露易丝·格丽克 著 |

| 出版:上海人民出版社 |

| 版本:2016年04月第1版 |

| 定价:49.00元当当24.30元 |

| ISBN:9787208134003 |

| 页数:363页 |

“我坐在卧室窗前,看着雪纷纷落下。大地就像镜子:宁静面对宁静,淡漠面对淡漠。活下来的,活在地下。死去的,不做挣扎地死去。”《直到世界反映了灵魂最深层的需要》完整收录了美国桂冠诗人露易丝·格丽克的两本诗集:获新英格兰笔会奖的作品《阿弗尔诺》和获格林芬诗歌奖短名单的诗集《村居生活》;此外,还收录了早期五本诗集的精选,涉及的诗集有1968年出版的处女诗集《头生子》,该诗集获美国诗歌学会诗人奖,诗集《沼泽地上的房屋》、《下降的形象》,获全国书评界奖的《阿基里斯的胜利》,获得国会图书馆丽贝卡·博比特全国诗歌奖的《阿勒山》。露易丝·格丽克早期作品具有很强的自传性,后来的作品则通过人神对质,以及对神话人物的心理分析,导向人的存在根本问题:爱、死亡、生命、毁灭——而从《阿勒山》和《野鸢尾》开始,格丽克成了“必读的诗人”。《直到世界反映了灵魂最深层的需要》为“沉默的经典”诗歌译丛之一种。

《直到世界反映了灵魂最深层的需要》:女儿只是内容

那时众天使看到

他怎样分开了他们:

男人,女人,和女人的身体。

——《哀歌》

那一首“哀歌”唱起,是最初的神谕,是听到的夜曲,是生死的契约,是写作中净化的文本,但是,当众天使看到上帝,当上帝分开他们,在男人和女人之外,为什么还有一个“女人的身体”?为什么是“女人”的身体?女人和身体,组成了“男性/女性”之外的第三种存在,成为上帝分开的第三种选择,从最初的原罪之爱到最后尘世的美好,上帝在上面,谱写了一首关于人类永恒的哀歌。

男人和女人,在伊甸园里保持着自然状态,但是最终被引诱,便是这一自然状态的解体,“女人满心悲伤,男人/枝蔓般进入她的身体。”当男人枝蔓般进入她的身体,进入其实就是一种分开,一种被动的状态,是不是爱的平等表达?“他”作为上帝看到了这一切,于是在经历了心灵和爱欲的分裂之后,男人和女人被分开,而解体的自然状态走向了一种虚无。人类的原罪有着对于爱和欲望的强烈渴望,而这种渴望就是与上帝失和,不仅“他”分开了男人和女人,作为被枝蔓般进入的女人的身体,上帝再次分开,在这个二度分开的过程中,关于人类的契约被立下:“他们明白自己已经是父亲和母亲,/没有谁比他们更权威。”父亲和母亲对应于男人和女人,在这一人类的契约中,是不是缺少了那个被上帝分开的“女人的身体”,它到底去了何处?

“而从无意义的褐色和绿色里,最终/上帝升起——他巨大的身影/黯淡了他的孩子们沉睡的身体——/:跃人天堂。”上帝升起巨大的身影,上帝黯淡了人类孩子般的身体,上帝让人类“跃入天堂”,人类自此被上帝命名,也完成了一次关于自身的写作:女人生下了孩子而成为母亲,男人和女人受伤的身体转换为文本,于是在尘世之中,人来“第一次/从天空中看到”了那个分开了他们的上帝——被分开的身体就变成了那个叫母亲的人,她拥有母性的意义,当被命名为母亲,人类的母题便在着分开的哀歌中徐徐上演。这是露易丝·格丽克1980年诗集《下降的形象》中的一组诗歌,正如这本诗集的名字一样,被上帝分开的“女人的身体”在“从天空看到”上帝之后,便降落到尘世,便成为母性这一“下降的形象”,于是,在上和下的对望中,在进入而分开的过程中,在上帝和人类的关系里,“下降的形象”成为对于人类生命的一种关照。

巨大的阴影还在,那是对出生的恐惧,“你们在等待什么/回家吧,回家吧,迷失/在水中,悲伤而持久。(《溺死的孩子》)”出生而溺死,是回家的迷失;那是对爱的恐惧,“那身体躺在我旁边,像顺从的石头——/一旦它的双眼似乎就要睁开,/我们可能已经说出。”爱变成一种顺从,而爱之最初形成的身体呢,它早就被分开,于是它是不自足的,它想要满足各种渴望,但是它又无法逃离顺从的命运,“但仍然你无法人睡,/可怜的身体,大地/仍然紧偎着你”;那是对埋葬的恐惧,空荡荡的旷野里,“身体等待着被认领”,而灵魂坐在一旁,它在一块小石头上,“再没有什么来给它赋形”,即使看见了远处的摇曳灯光,看到了被照亮过的木门,看到了里面的面包和牛奶,“像重物放在桌子上”,但是灵魂依然不能回家,只有身体在大地中获得了生命,但是身体最后还是会回归到孤独的死后状态。

对出生的恐惧,对爱的恐惧,对埋葬的恐惧,是巨大的阴影在生与死的尘世的体现,是上帝分开的世界的投射,那一个人类的花园也最终分开了身体和灵魂。在《下降的形象》中,女人和作为“女人的身体”的母性也是呈现着一种分开的状态,在《美术馆》里,格丽克构筑了一对由朋友变成的恋人,但是他们已经瘫痪,他们不能说话,“或者,像那般配的天鹅,/超然,环绕着池塘:如此激情地抑制/意味着占有。”当他们只能以动作来表达这种囚禁中的爱时,也只剩下了“作为男性和女性,插人和疼痛”的身体动作——不再是在自然状态结束之后的“枝蔓般地进入”,而是在尘世中被分开的“插入和疼痛”,所以在“美术馆”而成为他人审美的对象,性和爱变成了带有疼痛的动作。而被分开的那个女人的身体呢,当变成一种母性的存在,则体现在米开朗基罗那尊纯白大理石的雕像,“圣母怜子像”里玛利亚抱着耶稣的尸体,“在绷得紧紧的/她皮肤的织物下,他的心/颤动。”但是他没有父亲,他只能呆在母亲的身体里,远离这个世界,远离喧嚣和哭声,但是作为被观看的对象,母性的爱似乎又成为了被称颂的主题,“人们已经/聚拢来,看到他/出生:他们挤进来/或是跪下,保持着敬拜的/距离,像/被星光照耀的/画中人物:长久地/在黑暗的背景里闪亮。”

“在黑暗的背景里闪亮”的画中人物只是作为观者的想象,一尊雕像也是“顺从的石头”,一个母亲只有“皮肤的织物”,一个圣子没有父亲,这是不是另一种身体的死亡?这是不是永远在巨大的阴影中诞生的“下降的形象”?1980年的诗集里,格丽克就是在这个被分开的女人身体里寻求着某种“黑暗背景里闪亮”的寄托,而实际上,从1968年的诗集《头生子》开始,她的这种身体死亡意识一直是强烈的,她把这种被分开的身体带来的死亡和自己的厌食症联系起来,在对肉体的排斥中,她深深感受到了无处不在的死亡恐惧:《芝加哥立列车》里他看到了“虱子深藏在那个婴儿的头发里”,出生是一种“毒药代替空气”的过程,是瘫痪在死亡之前的行为,仿佛是一种寄生,在观者的世界里被虚构为一种“画中人物”;在《棉口蛇之国》中,格丽克看到了生命留下了一层皮,“出生,而非死亡,才是难以承受的损失。”而在1975年的诗集《沼泽地上的房屋》中,“池塘”边她看到了“比童年时更黑暗”的东西,映照着生命之后的模样;《写给妈妈》里,那种绕着房屋生长起来的一簇簇苔藓“在阴影后蔓延”,只是借着沼泽地上“植物薄纱的颤抖而流动”;于是,“信使”带来的是担负着肉身的“死亡之物”,于是,贞德在被火烧死之前下跪并“感谢敌人”,因为“我的命是欠他们的”;而在1985年的诗集《阿基里斯的胜利》中,英雄阿基里斯的悲痛在于“他已经是一个死人”,一具牺牲,“因为会爱的那部分,/会死的那部分。”

上帝分开“男人,女人,和女人的身体”制造了巨大的阴影,人类出生、爱和埋葬的恐惧形成了“下降的形象”,圣母怜子像只不过是“被星光照耀的/画中人物”,死亡无处不在,死亡时时发生,“我要告诉你一件事情:每天/人都在死亡。而这只是个开头。”在1990年的《阿勒山》里,这种“只是个开头”的死亡意识却带来了另一种审视的目光,死亡只是个开头,在这首由死亡唱响的“登场歌”里,格丽克知道了生与死的规律,知道了黑暗的本性,但是在这之外却还有另一种使命,“我为一种使命而生/去见证/那些伟大的秘密”,正是这种使命意识,生命揭开了一种秘密,而生与死也变成了这一使命的“证据”——从秘密到证据,死亡揭开的是怎样一种使命?那就是爱!妹妹在《失去的爱》里出生、死去,而作为一种证据,“我觉得妹妹的身体/是一块磁铁。我能感到它吸着/妈妈的心进入大地,/这样它才会生长。”而从父亲的世界里看见的《镜像》,是关于爱的存在意义,“因为他相信/一旦你不能爱另一个人/你在这世界上就没有位置。”即使在《最初的记忆》中,“我受到伤害”,“我活着/就是为了替自己/向爸爸复仇”,但是由妹妹的死亡证据、爸爸的镜像,反而发现了爱的存在可能,“从一开始,/童年时,我就认为/所谓痛苦,就表示/我没有被人爱过。/这表示我还爱着。”痛苦不是没有被爱,而是证明一直被爱——当爱是一种使命,当爱带来活着的价值,当爱在痛苦中还爱着,爱是不是对于死亡之肉身的一种救赎,是不是一种灵魂最深层次的需要?

被分开而出生,出生带着恐惧,出生走向死亡,死亡是肉身的死亡,在这一系列过程中,爱代表的灵魂需要到底在哪里?实际上,格丽克在寻找灵魂的位置中,是以一种逆反的方式回到“男人,女人,和女人的身体”分开之前的世界,回到不被打破的自然状态,但是能回到上帝之前吗?上帝会升起巨大的阴影,上帝会制造下降的形象,神只在天空中被看到,所以回归不被分开的状态,实际上就是审视神主宰的那种权威,2006年的诗集《阿弗尔诺》便是从希腊神话的“爱情”故事为切入点,寻找肉身和灵魂、大地与女儿、爱与性、死亡和活着的关系,发现作为“女人的身体”的母性被分开的痛苦和不被分开的可能性——这个探寻的过程,是曲折的,是复杂的,是多变的,这种多变性在《十月》组诗中得到了很好的体现。

从寒冷的冬天开始,冬天如死亡一般降临,但是在这样的死亡季节里,听到的是连续的发问:冬天又冷了吗?春天的种子不是播下了吗?葡萄藤不是爬上南墙了吗?发问是质问,质问是力量,不管是播下的种子,还是葡萄藤,都代表着生命的活力,但是冬天之后进入的是夏季,而质问的力量变得微弱,因为“一个又一个夏天结束了,/安慰,在暴力之后”,暴力改变了一切,声音只在内心在响起,而外部的身体在暴力之后禁止触摸,“它已经改变过一次,它已经僵硬,/不要请求它再次回应。”即使活着也不再相信暴力者的话;当雪再次落下的时候,冬天似乎又来了,而且听到的不再是连续的发问,而是“一扇敞开的窗子传出的音乐”,是世界喊出的“快来啊”,是体察到的美,“别人在艺术中发现的,/我在自然中发现。别人/在人类之爱中发现的,我在自然中发现。”一种对于自然状态的回归显露无疑,而在这样的自然和艺术的美的世界里,“死亡也不能伤害我”;而在季节的再次转换中,秋天的光不再赦免,爱不再被赦免,一切都变成了“无用之物的寓言”,只有尾声里的恩典还保留在那里;无用之物的寓言之后,是那种被隔离的孤独,“树林后面,/是私人住宅的铁门”,但是在紧闭的房间里,在各自的思想中,黑暗的隧道却长出了诗歌,在同一个世界里,“你并不孤独”;这不是最后的收获,苦难接着到来,“从大地/凄苦耻辱、寒冷荒凉的内部”,阳光被辜负,而朋友月亮升起,仿佛是一个寓言最后的部分,即使在“她今夜美丽,但她什么时候不美丽?”中,十月的大地依然有着凄苦不堪的明天。

从冬天到夏天到秋天,从播下种子到暴力改变一切到体察到艺术和自然之美,《十月》里不断反转的情感是关于女性的一次外部围观,作为某种铺垫,格丽克对珀尔塞福涅的命运辗转,对于身体和灵魂的可能性关系进行了审视,作为大地之母,当她被冥王哈得斯劫持而为妻,性之中有爱吗?当得到母亲的营救,是对于大地的回归?当由于误食了冥王的石榴而必须有三分之一的时间待在冥界,这是一种无法逃离的苦难?在珀耳塞福涅命运中,关于身体与灵魂呈现出四种关系:第一种是将自我称作是灵魂,“任务是坠人爱情。/作者是女性。/自我必须被称为灵魂。(《棱镜》)”这种坠入爱情的感觉,并非是“被闪电击中”,而是“电椅”,也就意味着一种痛苦的可能,当爱情变成任务,这是女性为生命创作的一个文本,在这个文本里,“细节由你决定”,诗歌包含的词语是从“一个特定文本里抽取的词语”,但不管如何,自我却要保持灵魂的样子,它是不容被身体改变的,不容被爱情左右。而第二种,便是“自我结束,世界开始”,一种爱情的任务变成了对于心爱的人的寻找,但是这种寻找最后变成了“一个映照另一个”的世界杯开启,从此,在黑暗的房间里,“相爱的人相拥而眠”,也从此,在第一缕曙光中醒来并翻动着的他会变成“陌生人”——在爱情变成任务时有自我的灵魂存在,在寻找爱人中自我结束最后爱人变成陌生人,这两种身体和灵魂的关系变成了互相折射的“棱镜”:爱是来自于主人的渴望还是来自于敌人的闯入?爱是一种闪电般的激情还是电椅般的痛苦?于是,格丽克的发问是:“我在床上。这个男人和我,/我们悬浮在性爱经常带来的/奇特的平静里。大多数的性爱会带来的。/渴望,它是什么?欲望,它是什么?”

两种棱镜世界的灵魂和身体的关系之外,第三种则是:死亡成了恶,而且使灵魂“完全与死亡作对”,既然有恶存在,那必定有善,“我们决定把身体称为善。”但是善与恶走向二元对立的时候,它们必将有一场战争,这种本身就制造了对立的状态其实根本无法让身体变成善,因为,战争也是一种恶,“假定身体对我们做了这些,/使我们对爱恐惧(《火山湖》)”于是,灵魂变成了死亡,它们构成了一种“回声”:“一旦我能想象我的灵魂/我就能想象我的死亡。/当我想象出我的死亡/我的灵魂就死去。”正是在这样一种灵魂的死亡状态中,格丽克的反问是:如果灵魂已死,“那么/你正活着的是谁的生命?/你什么时候变成了那个人?”活着的身体是谁的身体?灵魂已死,那个自我又在哪里?所以出现了第四种关系,“我被劫持了”,一个声音传来,“我不是被劫持了”,是因为,“我奉献了自己,我渴望/逃离我的身体。”逃离自己的身体,是渴望死亡的发生,因为这一种身体的死亡是为了给那个“死神”,而冥王哈得斯是死神,是丈夫,是神,是陌生人,在一种死亡的渴望中,还有纯洁的神话?还有忠贞的神话?

这是格丽克借助于珀尔塞福涅的遭遇反讽“纯洁”和“忠贞”:当一个女人奉献了自己奉献了身体,在一种欲望中渴望被劫持,这是纯洁?当珀耳塞福涅被哈得斯认定为爱上的姑娘,大地上的家,草地上的床,都只是一种复制品,“他先是想到:新地狱。然后:花园。最终,他决定把它命名为/珀尔塞福涅的少女时代。”但一切都是谎言,因为珀耳塞福涅已死,没有什么可以伤害她,忠贞也只是爱情的复制品。在纯洁和忠贞都变成不真实的神话,实际上珀耳塞福涅便成为漂泊者,在所谓爱情的婚床和大地之间,在母亲和丈夫之间,她都在死亡的世界里,渴望灵魂却无法寻找归宿:“她死了,她母亲满心悲伤——/性的问题/无须在此困扰我们。”母亲只有一个女儿,“作为一个神,她本来可以有/一千个孩子。”一个女儿也死了,在大地之上死去,这是大地的暴行,而母亲的发问是:“你正在我的身体之外做什么?”发问也是一种大地的暴力,其实女儿作为母亲身体的一部分,都应该被携带,而在珀尔塞福涅那里,她已经习惯了死亡,只是一次又一次被母亲拖走,“要么她没有死。要么/她被用来支持一个虚构”.

母亲作为大地的象征,她的身体自然就是大地,珀尔塞福涅就是大地的一部分,但是在这种死亡里,她仅仅是作为一个虚构而存在,就像母性成为一种文本一样,她不是作者,她也无法在母亲的文本中感到安全,所以在《阿弗尔诺》这首诗里,格丽克以古罗马地狱入口为题,写下了关于身体的安全性问题:“几个年轻女孩问我/靠近阿弗尔诺是否安全”,它通向地狱,但是在身体已经死亡的状态中,它反而呈现出安全的可能,实际上,这种安全就是“孤独地存在”,“终有一死的精神/如此坦然、无畏地寻求”,死亡造就了安全,死亡也变成了无意义,就像大地,也是一种无意义,“那时他明白了大地/并不知道如何哀悼,而是将要改变。/然后,没有他继续存在。”

母亲,大地,死亡,构筑了珀尔塞福涅一种死亡维度,而这种死亡维度里珀尔塞福涅却又是双重的,一方面她是女儿,是女人,另一方面她也是母亲,是那个被分开的女人,她死了,她被虚构,是在一种女儿和母性立场上面对着死亡,而珀尔塞福涅还具有一种身份属性,则是死神哈得斯面前的女人,在这个维度里,她也是“漂泊者”,在这里她没有爱甚至没有性,她只是被劫持甚至被强奸,她的命运充满了疑问:

大地

是珀尔塞福涅的“家”吗?她是安居在家吗,可以想象的,

在神的床上吗?她是

无处为家吗?她

生来就是一个漂泊者吗,或者说

是她自己母亲的

一个存在的复制品,而不是

被因果律的概念致残?

她只是一个复制品,不再被因果律支配,所以灵魂被分成三部分:自我、超我和本我,世界也被一分为三:大地、天堂和地狱,“你漂泊在大地与死亡之间/而两者看起来,最终,/令人惊异地相同。”一样的漂泊,一样的死亡,一样成为复制品,在成为女人的故事里,母亲和死神构筑了同谋关系,“而这个故事应该被读作/母亲与情人之间的一场争执——/女儿只是内容。”当女儿只是内容,当女人只是内容,当分开的女人只是内容,一种灵魂的取消变成必然,而曾经拥有位置必须的爱也荡然无存。在这个珀耳塞福涅的寓言中,格丽克在四种灵魂和死亡的关系中注解了命运,而这样的命运被围观被劫持,成为现代意义上女人的困局:“这种情形/与我们知道的人类行为相一致”,学者们议论和刨问的却是关于一个女人最初级的身体疑问:“她被强奸时是否配合,/或者,她是否被麻醉、逼迫,违逆了她的意志,/就像如今频频发生在现代女孩身上的那样。”

所以在2009年的诗集《村居生活》中,她审视了现代女性身上的命运困境,“也许,/你们会在这些旅途中发现一种/你们理解不了的完整——正如男男女女,/你们从未能自在地/将精神留下的任何印记/刻录到身体里。(《蚯蚓》)”如蚯蚓一般,男男女女从来不能自在地将精神刻进身体,灵魂是漂泊者的灵魂,死亡是男男女女的死亡。在《广场上》,男人观察着同一个女孩,“她的魅力因为她不自知/而越发巨大,与他想象所暗含的需求融合起来。”但是当她认出了他,并且开始期待见到他,甚至成为了情侣,这种“身体施展的魔力”便会实效,身体死亡,爱情死亡,这就是被分开的现实,只有退回到情感专属的隐私世界,才会变成恋爱的女人;《走廊》上,妻子和丈夫就像“住在电话亭一样”,当夜晚一个女人的声音传来,丈夫会发现“卧室门后,她那赤裸的身体并不存在”;在《婚姻》里,他们之间的沉默变得“古老”,而这古老就是边界,在可怜的生活中,只有“自然的事伤害不到她”;于是,成人都死了,孩子越长越老,而只剩下身体的爱,到最后也变成了一种死亡,“爱,已什么都不剩,/只有疏远与憎恨。”