2012-03-05 雷锋·梦露:面向思的事情

我说的都不是事实,是寓言。

——霍香结《地方性知识》

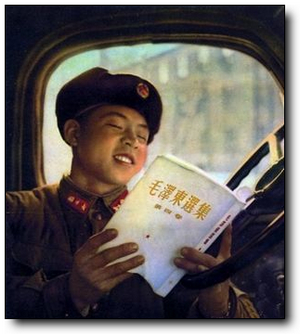

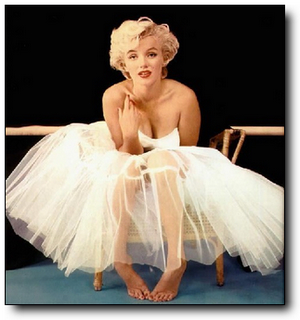

他和她,一个来自东方社会主义,一个来自西方资本主义;一个是道德的楷模,一个是性感女神;他一年四季穿着绿军装、解放鞋,时而在驾驶室里学毛选,时而用一块抹布擦着解放牌卡车的车头,时而奔忙在工地、田间、车站、码头,助人为乐做好事;她有着经典的、标志性的金发碧眼,她是传奇的电影明星,有着气喘吁吁的嗓音和令人极度羡慕的身材,以及《七年之痒》里永远的遮裙姿态……他和她,一个叫雷锋,一个叫玛丽莲·梦露,人称代词的单数,却已经成为一个集合,他们和她们。

当单数变成一个集合,他们就是符号。雷锋和玛丽莲·梦露的相遇,在表面意义上仍两个个体的相遇,50年前,他们相继告别个体生命,这是相同的死亡纪年,而在50年后,再次提及两个人的名字时,已经是一种符号和另一种符号的存在——超越了个体,却仍然在肉身的纠缠中面临还原还是升华的困境:To be or not to be,这个难题的直接意义是,符号的持续意义是不是超过个体?

|

| 雷锋,被抽空的精神象征 |

|

| 梦露,肉体是一个永远的符号 |

如果从个体而言,我们的假设只会停留在如下命题:如果雷锋活到现在,他会是一个怎么样的人?如果玛丽莲·梦露活到现在,那些历史悬案会不会解开?活到现在是一种生命的持续过程,是肉体的不灭造就的时间向度,如果他们活到现在,雷锋应该是72岁了,梦露则是86岁了,那么我们会很自然把“雷锋叔叔”改成“雷锋爷爷”,把梦露则可能称作好莱坞的“常青树”。这种称呼上的改变其实并不足以颠覆它们作为符号的稳固性,而真正的危险是,我们只是在假设层面上对他们的个体进行命名,而实际上,这仍然是想象的产物,距离他们真正的肉身还很远。

那么作为符号的一种,在他们个体生逝去的50年后,我们是不是有必要去还原肉身,或者,我们真的能没有危险地做一个“去符号化”的事情?必要性和可行性都是问题的困境面前,我们甚至已经找不到那个原初简单、直接的符号意义了,肉身泯灭的结果是符号的被蒙蔽,而这可能是最致命的,因为靠符号活着的信仰已经在词语的不断修改中近乎坍塌。我们可以从时间的曲线中寻找到这个被蒙蔽的过程,它甚至是在我们可视、可听的范围内,悄悄地改变着命名的规则,所以在和时间同步的生命体验中,你是很难发现问题的,以为一切都是缓慢而自然地发生,但是知道你退出了那个历史的漩涡,你就会发现,不管是肉身,还是仪式,都已经在新的意义上矗立起来,它直接代替了你最初看见的那个个体。

所以,我们可以回过头,打量符号产生时的原始境况。从出生来说,雷锋和梦露几乎是面临同样的问题:贫穷和孤儿。在履历上,雷锋出生在一个贫苦农民家庭 ,解放前,他一家亲人相继含恨死去,而梦露出生在一个贫穷的家庭中,甚至不知道自己的父亲是谁,而他们家庭关爱的缺席直接造成了对于当时社会秩序的反叛,他们几乎都是在7岁成为孤儿,而雷锋似乎一开始就呈现出阶级的仇恨,和人性的另外一种温暖,这也为以后塑造成一个国际主义战士创造了条件;而梦露一开始就在孤儿院里成长,她一直遭受着身体的摧残,在12个领养家庭里生活,受到了虐待和冷遇,并且遭到第一位领养家庭养父的性侵犯。身体在遭受折磨之后的他们也几乎采取了同样的方法:反抗。只是雷锋的反抗已经明显超脱了个体的束缚,站在更高的层面上,更宏大地去反社会,而梦露则是通过“反身体”的法则来报复社会。所以,从身体的反抗开始,雷锋和梦露就走向了两种符号建构体系,这两种体系的直接结果是:在符号意义上走向两极:雷锋的“伪身体”和梦露的“泛身体”。

我们现在已经很难读到关于雷锋的个性化介绍,虽然目前有很多影视、文学作品来重塑雷锋形象,但是“雷锋”这个词仍然是一个符号名词,在维基百科里,我们读到的是这样一段话:

雷锋出身贫农,根据他的描述,父亲在抗日战争期间被日兵虐待致死,七岁成为孤儿。1949年参加了儿童团,担任儿童团团长。1954年加入了中国少年先锋队。1956年初期,雷锋在该乡政府当任通信员,后被转移到望城县委作公务员,也是雷锋第一次被评为工作模范。1957年2月8日,加入中国共产主义青年团,后曾经参加过沩水工程、团山湖农场和鞍钢的建设,并多次被评为劳动模范和先进生产者。1960年参加中国人民解放军并加入中国共产党,被分配到工程兵某部运输连四班当汽车兵,曾被选为抚顺市人大代表。1962年8月15日,雷锋在辽宁省抚顺市,在路面指挥战友的军车倒车期间,遭晒衣服被子用的方木杆子击中头部,导致颅骨损伤及脑机能障碍殉职,年仅22岁。

这是比较客观的一段介绍,但是在日益符号化的介绍中,我们看到的是一个红色的雷锋:“雷锋出生在湖南省望城县的一个贫苦农民家庭,祖父被地主逼债致死,父亲国民党和日寇打死,母亲受了地主的凌辱,悬梁自尽,哥哥在资本家的工厂做童工,劳累过度,肺痨而死。雷锋要饭被地主放狗咬,雷锋砍柴时被地主婆用柴刀砍……雷锋苦大仇深,与万恶的旧社会、封建主义、帝国主义、资本主义不共戴天,而漫漫长夜里一声清脆的鸡鸣盼来了中国的解放。吃一口黄连吃一口糖,雷锋盼来了共产党。雷锋上了学,参了军,入了党。雷锋身上有使不完的劲,有干不完的活。”于是符号化的过程,从“向雷锋同志学习”开始,一来就是49年,于是雷锋忠于革命忠于党;他不能有存款,因为他的钱是必须捐献给灾区群众的;他不能穿新袜子而必须打满补丁,因为雷锋应该是艰苦朴素的;他乘车时绝不可以坐在椅子上,因为火车上的老大娘和抱着小孩的大嫂竟是如此之多;不仅仅如此,他还必须给大家扫地板,擦车窗,倒开水,打快板,因为雷锋出差一千里,好事必定是要做一火车的。而且做了好事,也不能留名,只能告诉你:“我叫解放军,就住在中国。”

耳熟能详的事迹和语言完全是将雷锋当成了一个神,而必须进行永远的膜拜,在今年的纪念活动中,雷锋的符号意义再一次被放大,甚至成为挽救公民道德滑坡的强心剂,一直居于“神坛”的雷锋越来越遇到了官方符号化和民间解构的双重尴尬,一方面是大力提倡,一方面是不断质疑,一方面是英雄主义的回归,一方面则是虚无主义的滥觞,从雷锋照片的补拍和显摆质疑他的不留名,从他的情感生活质疑他是一个螺丝钉样的工具……“我爱全国人民,怎么能不爱王某玲呢?”这已经代表了一个活生生雷锋的回归,但是不断的质疑又让雷锋走向了符号的反面,两种“话语生态”而造成的尴尬直接抽空了雷锋作为一个具体而微的人的存在,甚至“螺丝钉”也成为一个隐喻。

1962年4月17日的《雷锋日记》里写道:“一个人的作用,对于革命事业来说,就如一架机器上的一颗螺丝钉。机器由于有许许多多的螺丝钉的连接和固定,才成了一个坚实的整体,才能够运转自如,发挥它巨大的工作能。螺丝钉虽小,其作用是不可估计的。我愿永远做一颗螺丝钉。螺丝钉要经常保养和清洗,才不会生锈。人的思想也是这样,要经常检查,才不会出毛病。”1962年对于雷锋来说没有时尚,对于社会主义和革命事业来说,是一个工具和”无限忠诚”的生存法则,而对于海德格尔来说,则是划清哲学的一个标记。我说到这是一个隐喻,因为在文本世界里,“面向思的事情”成为一个难题,成为一个事件,它没有解释,就像雷锋个体被抽空一样,现在连文本也被抽空了。

海德格尔是作为《雷锋日记》的忠实诠释者而出现的,1962年,他在前西德的弗莱堡大学研究班上,将雷锋所比喻的“螺丝钉”引入到了他的《时间与存在》演讲中,他的哲学思考是这样的:

如果现在让我们看雷锋在他逝世的那一年创作的“螺丝钉论”的原件,一件是他的日记,一件就是各地的宣传报刊了。我们可能会长时间地逗留在这两件作品前面,并且放弃任何立即理解的要求。

如果现在有可能向我们唱诵歌曲《学习雷锋好榜样》,而且甚至是由雷锋本人来唱诵,那么我们可能会反复聆听它,并且放弃任何立即理解的要求。

如果现在雷锋向我们描述在通向他所探索的共产主义革命事业的道路上,其螺丝钉论思想的一个片断,那么,最多或许可能有两三个听众能够跟上他的步伐,而我们其余的这些人就会不声不响地放弃任何立即理解的要求。

可不要把这些东西与被称之为哲学的思相提并论。因为哲学应该提供“处世本领”,如果它根本不提供“幸福生活指南”的话。但是,这样一种思今天可能处于需要对它进行一种远离任何实用的生活世故的沉思的境地。因此,必需这样的一种思,这种思必须思考连同前面所说的日记、宣传歌曲和螺丝钉论从中获得其规定的那种东西。那么,在这里我们就得放弃任何立即理解的要求。但是我们还得倾听,因为必须对那无可回避、但又先行的东西思索一番。

我不知道这是不是一个虚构的“文本”,因为这篇收录在《面向思的事情》的《时间与存在》的演讲,事后却完全成了”乌龙“文本,以上是网络上的摘录,而部分涉及到这个版本的论述网页已经无法打开,而我在“九品书库”中找到的版本却完全是另一番风景:

如果现在让我们看保罗·克勒(Paul Klee)在他逝世的那一年创作的两幅画的原件,一幅是水彩画《入牖的圣灵》,一幅是画在粗黄麻布上的胶画《死亡与火焰》,我们可能会长时间地逗留在这两幅画前,并且放弃任何直接理解的要求。

如果现在有可能向我们朗诵格奥尔格·特拉克尔(Georg Trakl)的诗歌《死亡七颂》,而且甚至是由诗人本人来朗诵,那么我们可能会反复聆听它,并且放弃任何直接理解的要求。

如果现在魏尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)向我们描述在通向由他所探索的宇宙公式的道路上,其理论物理学思想的一个片断,那么,最多或许可能有两三个听众能够跟上他的步伐,而我们其余的这些人就会不声不响地放弃任何直接理解的要求。

“可不要把这些东西与被称之为哲学的思相提并论”此句开始完全是一样的,也就是说在这篇演讲所引用的三种“如果”式的艺术形式则完全是两个版本,保罗·克勒的画、格奥尔格·特拉克尔的诗歌,以及魏尔纳·海森堡的物理学代替了雷锋的螺丝钉、“学习雷锋好榜样”歌曲和共产主义思想。为什么会有这种替代的文本,这本商务印书馆的《面向思的事情》初版于1969年,距离雷锋逝世7年,我不知道这个“7年”会不会是这本哲学著作成为“乌龙”的理由?

|

| 波普艺术中的梦露 |

|

| 光芒万丈的精神符号 |

但不管如何,暂且把这个文本的“乌龙”现象看成是一个隐喻,“时间与存在”也是一种隐喻,与哲学提供的“处世本领”不同,雷锋这样的符号理应提供“幸福生活指南”,活着就是那种向善的乐观生活,就是”助人为乐“的终极假想,雷锋这颗”螺丝钉“不会生锈?那么”玛丽莲·梦露“呢?她那颗螺丝钉是不是生锈了呢?同样是在1962年,梦露在8月4日的深夜吞下47颗巴比妥镇静剂,和她的出生一样,她的死亡也同样是对于身体的一次戕害,这种戕害除了在个体意义之外,或许也有符号意义上的——至少,她不是不生锈的螺丝钉,她是资本主义的万恶社会中结成的恶果。在她身后,所有的解读都是从身体开始,最后回归到身体,也就是说,梦露的符号完全是身体意义上的,是“泛化”的肉体,是关于色情、欲望结合在一起的寓言。玛丽莲·梦露说:“Hollywood is a place where they'll pay you a thousand dollars for a kiss and fifty cents for your soul,一千元的吻和5毛钱的灵魂或许就是雷锋和梦露两种符号的不同价值走向。

逝世50年,对于肉体来说完全不存在了,而语言、文字、图腾、禁忌、习俗等,“这种存在比肉身更为持久和具有连续性”,有一幅画叫《雷锋精神梦露榜样》,画面上是红色革命的雷锋和无限性感的梦露,还配有一副对联:雷锋精神放光芒 梦露美颜做榜样。虽然画作拙劣,主题也有着明显的拼贴痕迹,但将雷锋和梦露这两种文化符号糅合在一起,也体现了一种解构和颠覆的勇气。50年后,雷锋成为时尚青年,梦露成为爱看书的新女性,这种形象的解构和建构更多是一种既有秩序的反感,神化回归到人化,其实都是对符号的另一种虚构,如果雷锋是一个英雄,那么他也只是“被迫的英雄”,尼采说:“每一种信仰都是视某物为真实。而最极端的虚无主义形式,将是这样一种观点,它认为每一种信仰,每一种视某物为真实,都必然是假的,因为根本就没有真实世界。”无法成为真实,这或许就是在肉身泯灭之后走向的一个极致,是一种符号的虚无主义。而不管是雷锋,还是梦露,他们构筑了强大的符号系统,不管是自足还是外力的强行构筑,也不管我们在他们身后如何解构,如何进行波普式的处理,雷锋和梦露最后都将成为齐泽克笔下那个赤裸裸的词语,那个”暗示了事物的缺席”的词语:

一旦现实被符号化,陷入了符号网络之中,事物本身就会呈现于词语、概念之中,而不是呈现于直接的物理现实。更确切地说,我们无法回到直接的现实之中,即便我们从词语回到了事物。

[本文百度已收录 总字数:6342]

文以类聚

随机而读

- 1条留言