|

编号:C38·2150322·1157 |

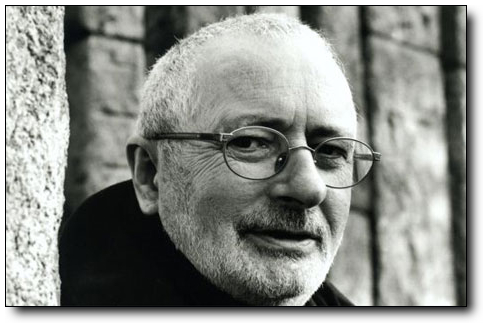

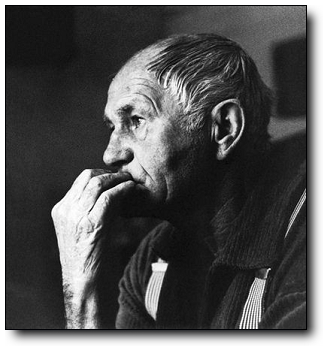

| 作者:【捷克】博胡米尔·赫拉巴尔 著 | |

| 出版:北京十月文艺出版社 | |

| 版本:2011年10月第1版 | |

| 定价:22.00元亚马逊13.20元 | |

| ISBN:9787530211571 | |

| 页数:120页 |

孤独是老打包工汉嘉在废纸回收站三十五年的所见所闻,孤独是乡愁作家赫拉巴尔酝酿二十五年三易其稿的所思所想,“最大的英雄是那个每天上班过着平凡生活的普通人,是我在钢铁厂和其他工作地点认识的人,是那些在社会的垃圾堆上而没有掉进混乱与惊慌的人,是意识到失败就是胜利的开始的人”。在被抛弃在“时代垃圾堆上的人”身上,赫拉巴尔感受到了平凡、无闻的生活,感受到了忧伤和美,“我为它而活着,并为写它推迟了我的死亡”,甚至孤独也成为一种享受,就像汉嘉狂饮啤酒,“嘬糖果似的嘬着”那些“美丽的词句”——他把珍贵的图书从废纸堆中捡出来,藏在家里,抱在胸口,而最后汉嘉最终将自己打进了废纸包,他乘着那些书籍飞升天堂。而在孤独之后一定是喧嚣,那腰封上明明写着那一句话:“他是我们这个时代最了不起的作家。如此醒目,如此定性。

《过于喧嚣的孤独》:在自己制造的刑具上认识真理

我看到整个布拉格连同我自己、我所有的思想、我读过的所有的书籍、我整个的一生都压在这个包里,不比一个小耗子有价值的一生,在我的地下室同废纸一起被社会主义突击队轧碎的小耗子……

三十五年的废纸堆生活,三十五年的love story,三十五年的啤酒加封面,三十五年的孤独,为何最后和梦想截然相反的事情发生了?弗朗基克·史都尔姆的言论没有了,圣三一教堂司事收藏的航空书刊没有了,过期的《民族政策》和《民族报》没有了,甚至连布拉格宫、民族博物馆、体育场、教堂和一切的公共建筑物,都在我的巨型压力机下倒塌,变成荒凉的城市,变成荒凉的现实。“我看到巨型压力机这会儿加快了速度,把已摧毁的一切集中到一堆。我看见了我自己,看见圣三一教堂倒在我身上,看见我已不见了,我已被轧碎,同砖瓦、木料以及祈祷台混在一起。”

而世界的所有倒塌的一切都变成了一个巨型的包,一个边长五百米的“大得吓人的包”,当最后一封信被撕毁,当机器从“光荣的压力下背叛我”,当小小的乐趣敲响了丧钟,站在查理广场的汉嘉仿佛看见了伊格纳休斯像最后的光亮,一轮光环从周身放射出来,当他立在教堂墙面上的时候,“欢快的景色线条勾勒出他的轮廓”,可是这最后的荣耀只是世界的幻觉,“然而我看到的不是光环,而是一只竖着的金色澡盆,卧在盆中的塞内加直立着,这是在他用刀子割破了手腕上的血管之后”,血却带了光环,而这个爬到权力顶点的古罗马雄辩家、悲剧作家、政治家和哲学家,以一种勒令自尽的方式制造了虚幻的光环,那本《论心灵的安宁》已经无法使看见的汉嘉找到心灵的安宁,对于他来说,毁灭是最后的命运。

毁灭是城市的破坏?是建筑的倒塌,还是信仰的沦陷?开着巨型压力机的汉嘉摧毁了一切,但却把自己也放进了这个无处可逃的包里,和那些倒塌的教堂,和砖瓦、木料以及祈祷台混杂在一起,而在最后的地下室里,当汉嘉把两条腿跨进浴盆,当身子缩成一团,当按下绿色按钮,当蜷缩在机槽的小床上,感觉自己就像塞内加一样,走向了自尽的终点,“在废纸和几本书的中,手里牢牢地攥着一本诺瓦利斯的作品,手指按在向来使我激动不已的那一句上。”是的,自己把自己打进了包,自己按下了按钮,自己推进了破碎机,“我仿佛注定要在自己制造的刑具上认识最后的真理。”真理是什么?是死亡,还是新生?是孤独,还是逃避?是爱的丧失,还是自我的救赎?对于汉嘉来说,似乎最后的欣慰在于:“我不去梅朗特立克印刷厂的地下室捆白报纸”,在“像塞内加一样,像苏格拉底一样”选择倒在自己的压力机里,倒在地下室,“也就是说在这里升天”。

失去意味着拥有,自尽意味着解脱,那个被推倒的城市何尝不是空白报纸,没有言论,没有诗歌,没有思想,也没有封面,当然也不再有孤独,不再有暴力,不再有爱情,不再有耻辱,抹灭了一切的空白报纸是这个时代的象征,“我坐在长凳上愚蠢地微笑,什么也不记得了,什么也看不见,什么也听不见,因为我也许已经到过天堂里百花园的中心。”重新回到中心,仿佛是一种自我的救赎,而这种救赎显得多么无奈和悲情,当自己成为自己的牺牲品,是保持独立地退出,还是以反抗的方式进入?这其实就是汉嘉一生的矛盾,热爱老子的汉嘉读到过的句子里分明写着生和死的意义,“为什么老子说诞生退出,死亡是进入呢?”而其实,把自己装进压力机的的死超越了看见被破坏的生,因为有两样东西一直是他内心的惊叹:“闪烁的夜光和内心的道德法则”。

那夜光从何而来?那道德法则里有什么?对于三十五年一直在废纸堆里生活的汉嘉来说,这是他的love story,这里不仅有固定的工作,有每日饮用的啤酒,有独处时的快乐,还有将书压碎的乐趣,“三十五年来我用压力机把这东西轧碎,打成包,每周三次有卡车开来把包运走,送到火车,由火车运往造纸厂,在那里工人们剪断捆包的铁丝,把我的劳动果实倒入碱和酸的溶液中,其强度足以溶化那些总是割破我手指的刮脸刀。”轧碎、打包、运走,溶化,在一系列的物理、化学反应中,这些书变成纸,纸变成溶液,或者再造成纸,再被书写、被出版、被阅读,以致最后再成为废纸和垃圾,在这循环的过程中,前半部分属于汉嘉,也就是破坏的环节只属于汉嘉,看见那些书被破坏,就像看见滂沱大雨降临,就像爆破专家用巨型轮胎将一排排屋宇、一条条街道爆破,这不是力量的释放,这是对于陈旧的无意义的毁灭,所以在汉嘉看来,三十五年在废纸堆里有无数无意义的文字和纸张。

|

| 赫拉巴尔:我之所以活着,就为了写这本书 |

仅仅是无意义的废纸?当二战结束时,汉嘉看见普鲁士王家图书馆藏书被运走,内心却有过某种痛苦,但是汉嘉却并没有制止,没有爆发,在他看来,当那些列车把精美的书籍运往瑞士、奥地利,当那些书籍以每公斤一外汇克朗的价格被处理的时候,反而占到了另一种力量,一种“目睹不幸而漠然处之”的心情,一种克制自己感情的方式,因为“我已开始懂得目睹破坏和不幸的景象有多么美”。前一种无意义的纸张被破坏对于他来说,是旧有的力量的破灭,而这一种图书馆书籍被搬走,却是洁身自好、不理世事的回避态度。惋惜有什么用?制止有什么用?一个孤独三十五年的废纸堆老头,无法改变任何一种秩序,“我默默地思索着桑德堡的诗句:人最终留下的不过是够做一匣火柴的那点儿磷和充其量也只够造一枚成年人可以用来上吊的蚂蟥钉的那点儿铁。”人是卑微的,当母亲逝世,最后遗体被焚化成一缕烟而飘散在空中的时候,一个人和那一些废纸有什么区别?“在废纸收购站地下室工作已有十年之久的我,走下火葬场的地下室,自我介绍说,我是一个以同样方式处理书本的人。”

还有那个给自己带来激情的曼倩卡呢?那一声我爱你背后的亲密带来的只不过是一种耻辱,跳舞后去厕所而在缎带上沾满了粪便,当回到大厅,那缎带上的粪水四溅的时候,何来快乐,何来荣耀,在生命第二章的爱情,只有恶臭,只有奚落,只有逃避,“她注定要忍受耻辱,永远与荣誉无缘。”而后来再见的曼倩卡,告诉汉嘉的是身边最后一个情人,这个“她同男性交往的长链中最后的一环”,只是在精神上爱她,“因此决定为她造一尊像以弥补这个不足”,缎带里还沾着粪水,对于憎恶书的曼倩卡来说,却成了一尊崇拜和尊敬的精神女神,“这双翅膀带着曼倩卡飞翔了,把我们的love story远远地抛在了后面”。而那个文静、淳朴的茨冈少女呢?曾经像是自己身边的那个精神上的女人,是对于曼倩卡那种美的超越,是另一种美,“炉门敞开着,红旺的炭火在燃烧,光身子的茨冈小姑娘站起来,她走动时,金黄色的火光勾出了她身体的轮廓环,形成一圈光,恰似查理广场那座教堂墙面上的洛约拉的伊格纳休斯像。”可是这样的光环也只不过是死亡的预兆,在只留下温热的床的现实里,茨冈女人被盖世太保带走,“从此没有回来,她在马伊达内克或者在奥斯维辛的焚尸炉中被烧死了。”

还有在铁路干了四十年的舅舅,在自己的地方装上奥贺兰斯-柯贝尔牌的机车,点着火,然后让孩子们在上面玩,到了傍晚喝了酒的他则坐在上面行驶,“一眼看去活像一座尼罗河河神雕像,躺卧在裸体美人四周,围着一群小雕像……”仿佛是对于自我荣耀的缅怀,但是那只不过是另一种幻觉,在信号塔里舅舅得了脑溢血,最后撒手人寰,最后的舅舅躺在棺材里,“身上堆满了奖章、纪念章、勋章,像一位赫赫显要,我的舅舅在棺材里那样神气,仿佛是我制作的一个非常漂亮的包。”死亡取代了荣耀,对于将康德的书放在舅舅手里的汉嘉来说,对世界和永恒开始不屑一顾,它们不会永远成为一种纪念,它们只是另一种意义的废纸,和母亲的亲情、曼倩卡的爱情,茨冈少女的灵魂之爱一样,都会被破坏,被埋葬,被焚毁。

但是在这废纸和人生的不同的破坏中,汉嘉也找寻到了自己的love story,和那些被焚毁而窃笑的书不同,汉嘉也找到了记载着思想的书,“一本地道的好书总是指着别处而溜之大吉。”它们被发现,被放进小箱子里,被堆放在地下室里,以及被阅读,这些被拯救出来的书构筑了汉嘉废纸堆生活的另一面,这里有耶稣,有老子,有康德,有叔本华,“我生活在这样的人民中间,他们为了一包挤压严实思想甘愿献出生命。”所以汉嘉在这些伟大思想中找到了某一种灵魂的归宿,三十五年来用压力机处理废纸和书籍,三十五年来身上也蹭满了文字,“俨然成了一本百科辞典”——“我成了一只盛满活水和死水的坛子,稍微侧一侧,许多蛮不错的想法便会流淌出来。”这些思想或者是书本的,或者已经形成在自己的头脑中,”因此三十五年来我同自己、同周围的世界相处和谐,因为我读书的时候,实际上不是读,而是把的词句含在嘴里,嘬糖果似的嘬着,品烈酒似的一小口一小口地呷着,直到那词句像酒精一样溶解在我的身体里,不仅渗透我的大脑和心灵,而且在我的血管中奔腾,冲击到我每根血管的末梢。“这是一种共融,这是一种和谐,甚至说,在汉嘉的世界里,某种灵魂的意义已经取代了物世界,某种精神的充足已经超越了贫穷和孤独,这是梦境,是一个美丽的世界,是真理的中心。

而对于汉嘉来说,这样获得的身份认同并非是想得到思想的富有,而是在一种自我命名中获得安慰,在孤独中成为“无限和永恒中的狂热分子”。曾经他是“生活在已有十五代人能读会写的国土上的人”,这是家族的荣耀,而在已经远去的“十五代人”的现实里,只有废纸堆,只有卑微的工作,只有买醉的啤酒,所以他相信的一句话来自黑格尔:“高贵的人不一定是贵族,罪犯不一定是凶手。”正像他是废纸堆里生活了三十五年的人一样,也有着高贵的血统,有着历史的荣耀,而他信奉黑格尔的另一句话是:“世界上唯一可怕的事情是僵化,是板结、垂死的形态,唯一可喜的是这样一种状况,即不仅个人而且人类社会通过斗争而恢复青春,通过新的形式争取新生的权利。”不再僵化,不再垂死,所以在这些书里,他找到了自救的方式,“通过新的形式争取新生的权利”:他的地下室堆满了书,甚至当两吨重的书压着他的身体缩小了九厘米,他也依然不舍弃任何一本;那些瞎眼的老鼠在他看来也是突破僵死的形式的战斗者,在两个灰鼠宗派的斗争中“占有下水道中流经波德巴巴的全部废物和排泄物”……

在他身边是耶稣,是老子,“我看见耶稣有如一个乐观的螺旋体,老子则是个没有口子的圆圈儿,耶稣置身在充满了冲突的戏剧性的处境中,老子则在安静的沉思中思考着无法解决的道德矛盾。”他们是思想者,他们带来了思想的力量,而在汉嘉的身边,他们共同组成了一个文雅、博学的体系,只有在这个体系里,汉嘉才感觉到是安全的,是富有的,是高贵的,而那些屠宰场的工人送来的血淋淋的纸张和纸箱时,汉嘉也将鹿特丹人伊拉斯谟的《愚人颂》、席勒的《唐·卡洛斯》和尼采的《看那个人!》放进包里,已显示出道德和思想的力量,以抵御那种血淋淋的现实。

这是退出,也是进入,“因此,你又看这世界上的一切事物,都是在向前迈进之后又都向后回归,……唯独这样世界才没能瘸了一条腿。”是的,这世界不曾跛掉一条腿,那是精神的战争,这是活着的意义,“我来不是送和平,而是剑。”所以在废纸堆里,汉嘉才感觉到自己的孤独意味着富有,自己的卑微意味着高贵。但是这个时代对于汉嘉来说,并非只有废纸堆,并非只有啤酒,并非只有地下室,也并非只有交战的灰鼠宗派,外面的世界并没有被隔绝,茨冈女人是如何死去的?工人们是如何劳累的,儿童是如何撕书的?这是一个新的时代,有新的工人,有新的劳动方式,可是,“一个新时代,干活的时候喝牛奶,尽管人人知道,这样一头牛是宁可渴死也不会喝牛奶的。”

布勃内的巨型压力机取代了汉嘉破旧的压力机,而社会主义突击队将取代汉嘉的工作,“突击队队员夏天去希腊,而我是蠢货。”这是严酷的现实,而那些被拉进来的书里全部是纳粹的形象,纳粹的口号,纳粹的统治,但是,“在我那茨冈小姑娘优美奏鸣曲的光辉下,我狠狠地把成吨成吨的纳粹小册子和宣传品扔进压力机”,这又有什么用?主任告诉汉嘉,他的工作是去地下室捆白报纸,“除了捆白报纸,别的什么也不干。”是的,当工人阶级重又爬回十字架前面来的时候,社会主义突击队站在汉嘉的位置上,主任在卖废纸的小姑娘身上摸她的乳房,一切都在崩塌,一切都在毁灭,汉嘉借以自慰的思想又在哪里?那不跛的腿又站在哪里?当那一个巨大的梦幻被巨大的压力机推到的时候,没有谁来解救,“在这场暴风雨中,我曾经那般信赖的书本竟没有一本前来解救我,一言一语都没有。”

没有思想,没有斗争,没有言语,书只是书,地下室也只有汉嘉一个人,“我们唯有被粉碎时,才释放出我们的精华。”而在这个被自己建造起来的世界里,还有什么力量可以拯救?粉碎也是破坏的力量,也是斗争的方式,其实只有在那些建筑倒塌的时候,只有在那些思想沉默的时候,整个一生在自我惩罚里都变成了最后的拯救,自己的刑具里才能品尝真正的痛苦和孤独,也才能发现最后的真理。诞生是退出,死亡是进入,当闪烁的夜光和道德法则占据内心的时候,汉嘉的自我毁灭和自我救赎突破了曾经拥有思想的自豪和安慰,突破了形式意义的地下室生存,突破了一个人的旧时代——在“天堂里百花园的中心”,既没有卑微而想象的高贵,也没有破坏的乐趣,更没有轧碎、焚化的权力,他只是在自己的世界里看见了荣誉,看见了生死,就如老子的那句话:“知其辱,守其荣,为天下式……”