|

编号:Z51·2180805·1493 |

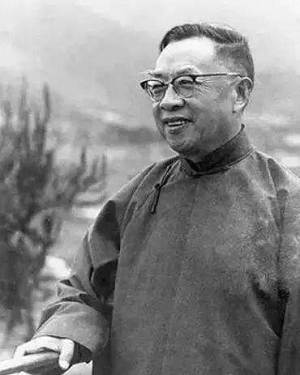

| 作者:钱穆 著 | |

| 出版:北京联合出版公司 | |

| 版本:2016年03月第1版 | |

| 定价:29.80元亚马逊14.90元 | |

| ISBN:9787550268586 | |

| 页数:116页 |

1956年,钱穆先生曾于香港新亚书院开设 “中国社会经济史”课程,扼要地讲述了自上古至明清时代的经济情况与财政政策,并涉及农业生产状况、土地赋税制度、工商业与城市发展、货币制度及社会阶级等多个方面。同时也分析论证了历代财政经济状况与政治、制度、社会、军事、文化乃至法律、宗教等方面因素的联系与互动,在长时段的视野下描绘出历史演进的宏观趋势。叶龙先生毕业于新亚书院,曾师从钱穆先生多年,对课程内容进行了详尽的笔录,并加以整理与补释,形成流畅易读的讲稿。全书语言生动可读,讲解深入浅出,使读者得以更加切近地领会钱穆先生对于中国历史的深刻理解。

《中国社会经济史讲稿》:应根据历史来研究

今日的社会已在变型中,后果则不可知,是照中国原来的传统呢,还是照资本主义抑或马克思主义?已不可知矣!如果照传统的理想,是以学术来领导政治,由政治来控制经济。

——《第五章 汉代之经济情况》

站在变型社会的当口,钱穆提出的是两条路的抉择:一是按照中国传统的发展路径,二是根据资本主义或者马克思主义的发展模式,前者可以称之为中国式的演进,后者则是西方式的转变,在十字路口选择未来方向,到底由什么决定,似乎是一个关键问题,但是当钱穆将两条道路并列在一起的时候,是不是在某种程度上否定了所谓的 “唯物史观”?

这是1956年的 “钱穆疑问”,当时他在香港新亚书院开设了 “中国经济史”课程,扼要讲述了之上古至明清时代的社会和经济情况,内中设计农业生产状况、赋税制度、工商业与城市发展、货币制度及社会阶级等多个方面,同时也分析论证了历代财政经济状况与政治、制度、社会、军事、文化乃至法律、宗教等方面因素的联系与互动,在整体视野中绘制出了中国历史演进的宏观趋势。但是钱穆并不是为讲史而讲史,讲述历史演进的目的是为当下提供一种参考,甚至一个样本,所以演绎这一段历史的最终意义就是为这个变型的社会提供一种可能的指南:到底该选择何种发展道路?

把中国传统和资本主义抑或马克思主义相并列,其中隐含的逻辑是明确的,那就是中国传统发展路径和西方资本主义发展轨迹并不同,和马克思主义提出的历史观也有所区别。钱穆在《绪论》中就说, “向来学历史的人,比较不注意社会和经济,西方人讲社会学也不过只是两百年之久而已。”既是西方学术界,关于社会经济发展的理论框架也并非是完整和成熟的,而按照马克思主义的观点,即唯物史观,其实就是经济史观, “他们认为由经济形态来决定社会形态,再由社会形态来决定一切历史,遂有社会的分期。”也就是经济决定上层建筑。

钱穆认为,如果按照这种观点来分期,那么封建主义就是农业,资本主义是商业,而共产主义社会是工商业,这是一种按照经济形式来对历史进行分期的方法,但是钱穆提出了质疑,首先是, “人类历史的演进,有无共同的轨道,是一个大问题”,民族不同,发展轨迹不同,经济形态也不同,所以他们的历史也就不尽相同,所以如果按照一种模式对所有民族的历史进行分期,难免会变成一种机械论,比如讲到城市的发展时,钱穆认为, “马克思认为资本主义社会中无民主,其实,马克思所见之资本主义只是见其小而未见其大。他批评工厂资本家剥削劳工之现象,今日已改变了。”当当下的现实发生改变,马克思主义是不是还具有生命力?当然,资本主义社会的矛盾转变可能也只是一种表象,但是钱穆针对马克思主义的社会进化观点认为,它也并不适合中国历史, “马克思认为社会之进化是由渔猎社会进而耕稼社会,再而工商社会,而将农民搁置不谈。这是一大漏洞,如中国,占人口大多数的是农民。”

那么,质疑的第二点便是,经济决定社会,经济决定上层建筑,是不是也不适合中国的历史演进?对于这个质疑,钱穆其实自己用了否定的回答,他认为, “唯有中国的历史,才可以用来研究人类的历史如何演进。”这是一种特殊性,就像文化一样, “自己各有一套文化,不愿佩服他人的。”正是基于中国社会的特殊性,基于中国传统的相异性,钱穆遂抛弃了唯物史观,抛弃了经济史观,甚至对世界历史的演进也需要用另一种研究方法,那就是归纳法, “今日我们来讲世界人类历史共同演进的方法,就要用历史的、科学的归纳法。”

历史的、科学的归纳法,并非是并列的,而是一种整体,即尊重历史发展轨迹进行归纳就是一种科学的归纳,那么什么是历史的、科学的归纳法?归纳是演绎的相反过程,当中国在数千年的历史中呈现出多样的变化,就需要化繁为简的整体性思路,就需要用科学的方式归纳。对于中国古代氏族社会的考察,钱穆就用了历史的方法。 “我人如要研究中国最早的农作物,应根据历史来研究。”他所说的历史方法就是古文献,因为文献是对历史的一种书写,它本身就含有归纳的意义。对于中国最早的农作物,钱穆认为是 “黍”和 “稷”:用甲骨文写的史料中就记载了黍,而在诗经里, “黍” “稷”两字很多,而古代发明者又被成为 “后稷”—— “何以不称‘后稻’或‘后麦’而称‘后稷’呢?这是一个问题,因为中国最古的农作物是稷。”当然,钱穆认为,后稷只是一个传说人物,并不一定可靠,但是甲骨文作为文物,却是可靠的史料。而从文献的历史意义出发,钱穆认为可以得出结论,当时人们种植黍是因为经济的考虑, “因黍不愈值钱而易种,是商代人的主要农业作物”。

关于古人居于高处山地,关于氏和族之间的区别,钱穆也都是通过 “历史研究”而取得了证据,而从这个结论出发遂归纳出一些观点: “农业民族与商业游牧民族,前者是和平的、长住的、无争的,后者则是战争的、流动的、争夺的。”从而他认为,中国社会就是从氏族社会转为宗法社会,而人们的观念也从家庭观念转而为国家观念。在这个转变中,中国社会和西方社会之间也出现了分野,中国式农业社会,注重宗法制度,所以是平平淡淡的,没有惊险;西方社会则是充满了流动性,所以他们产生了悲剧;西方的封建是一种社会形态,中国的封建则是一种政治制度;西方商业发展,产生了城市,而当时 “每一城事奉一神”,后来便成为了宗教信仰,而中国则是 “每一城有一祖”,所以中国是人本主义者, “中国则是政治代替了宗教”。

从氏族社会到宗法社会,从家庭观念到国家观念,政治代替宗教,中国历史发展,已经在非 “唯物史观”中走向了自己的道路。考察中国古代封建社会的演变,钱穆认为,并不是经济决定社会,而是政治影响经济:在战国时代出现了井田制,与其说是一种经济制度,不如说是政治制度,井田制在某种程度上使得人人平等,出现了 “平民”,但是随着政治的发展,井田制被破坏,平民就消失了,而这种所谓的封建其实是 “武装的垦殖”;随着井田制的破坏,赋税制度产生,这是一种经济政策,但是赋税是为了国家财政,也就是说,经济政策只是国家政治上的一个理论问题。但是,当经济政策发生改变,土地制度进行了变革,带来的土地所有权的转移,从某种程度上也促进了经济的发展:出现了耕地和非耕地,出现了盗贼,城市开始兴起,钱币大量发行,甚至出现了高利贷——经济政策改变了人们的生活方式,这是经济对于生活的改变,但是中国封建社会的政治体系却没有改变,甚至在变化过程中成为经济的统治者。

|

|

钱穆:中国的政权是一种士人政权 |

这就是 “士人政权”。钱穆认为,西方有农工商三个阶层,而中国还有 “士”,在《战国策》和《管子》里已经提到了 “四民”的称谓,四民就是士、农、工、商,而士最后成为四民之首,他们没有生活背景,也不从事生产,但是社会地位却很高,从孔子到战国春秋的学者,都是士的代表。钱穆举例说, “鲁仲连,当时各国欲尊秦为帝,但鲁不同意,故不帝秦。鲁只是平民,只是一学者身份,但可影响国际的政策,可见学者地位之高。”在汉代,不论是法家的晁错,还是儒家的董仲舒,都主张重农抑商,在汉武帝时,士便成为四民之首,从此便开始了中国传统的历史发展之路:一整只领导经济,以学者领导政治。

“故这个社会可称为是士中心的社会,是由士领导的社会,由汉代直到清末,都是如此。”西汉的士族成为四民之首,到了东汉便成为了门第社会,之后的郎吏社会,共同组成了中国以士为中心的政治格局,而纵观中国历史的发展,钱穆认为,士在其中具有重要的作用,而以士为中心的政府结构已成为中国社会的一大共同点: “春秋是贵族社会,战国是游士社会,两汉是郎吏社会,魏晋南北朝是门第社会,唐代是科举社会等。以上各社会均有共同点,即均有统一的政府。”也正是政治领导经济,成为中国的一种历史传统。

魏晋是有屯田制,看起来也像是一种经济政策,但是屯田的目的是为了战争,屯田兵的身份与农夫也不同,之后的均田制、三长制,看起来是土地制度,但是作为一种战乱时期的经济政策,明显是受到政治的影响,而三国时因为无地方政府无察举和乡举里选,出现了科举制度雏形的九品中正制度。而到了唐代,科举制度完善,社会形态也变成了科举社会, “科举制度历经唐、宋、元、明、清数代,参加科举考试即可进入仕途,亦即可参加政治。”特别是在宋代科举社会定型之后, “人民在政治上的地位有了贵贱之分,经济上也有了贫富之分,所以仍有不平等的现象。”

从贵族社会到游士社会,从郎吏社会到门第社会,再到发展相对成熟的科举社会,中国的传统的历史分期似乎也逐渐显朗了,而在这个过程中,经济和社会发展也出现了新变化,甚至具有了西方的资本主义特色,比如中国城市的发展,很多城市成为国际大都市,兼具政治中心和经济中心;中国的海内外交通发达,促进了贸易的兴盛;明代漕运发达,完成了经济中心从北向南的转移;而唐宋元明各个时代民间手工业发展迅速,唐代的机织业,宋代的染工业和瓷器业、印刷业,明代的造船业,都盛极一时;宋代也形成了繁荣的市场……如此种种,构成了中国经济发展的一个脉络。但是很明显,经济之发展和政策之转变,完全是被政治控制的, “政治领导经济”的传统更在赋税制度的变化中更加明显体现出来。

钱穆认为,中国大多数历史发展时期,都主张平均地权,而少数时期注意商业赋税,而有些时期只重视收税,不注重商业发展,无论何种,政治因素总是决定着经济政策。而考察中国赋税制度,最大一个问题就是太过复杂,比如唐代之租庸调制,赋税有关土地,徭役有关人身,贡纳有关家庭,宋代王安石免役法、明代整顿徭役之法,最后均告失败,原因就是手续太繁,而到明代的 “一条鞭法”,将租税、土田、徭役及人力诸项合而为一,为普通人民所须向政府贡纳者。但是到了清代,经历了康乾盛世之后,清政府步入衰落,因为赋税太重,民不聊生,再加上外患频仍, “财政之竭蹶,内政之不振,晚清虽欲变法,已无力自强矣!”

赋税制度不断变化,其不变的核心是政府财政的需求,所以最后导致清政府衰落的重要原因是政治上的不作为,从而使得财政空乏,而经济问题又反过来影响政治,在外族入侵中逐步走向末路。 “晚清虽欲变法,已无力自强矣!”这最后的感慨似乎依然回到钱穆的 “史观”里:只有政府在变法中自强,才能立于不败之地,也就是说,经济之崛起也依然要靠政治,而这正是 “中国原来的传统”,所以即使站在变型社会的选择之路上,钱穆的答案其实也很明显,那就是走传统之路,甚至将其命名为 “理想”,而这种理想正是沿着传统之路,在钱穆看来,也是一种历史的、科学的归纳之路,也是中国历史分期之核心所在。

但是学术如何领导政治,政治如何控制经济,钱穆并未清晰界定一种方法论,或者在某种程度上也容易跌入精英主义的窠臼,而钱穆提出的 “传统的理想”,从另一个角度来说,则是对于历史的尊重,是对于整体史观的一种阐述,就像他在《如何研究经济史》一文中提出的那样: “我们治中国经济史,须不忘其乃在全部文化体系中来作此表现。若专从经济看经济,则至少不足了解中国的经济发展史。”作为一代史学名家,钱穆所强调的便是 “中国历史之浑融一体性”,这种一体既有历史延续的传统,也有其特殊性,而 “根据历史来研究”历史,也是一种返回本源的同一性。