|

编号:S29·2170114·1359 |

| 作者:[台]周夢蝶 著 | |

| 出版:九歌出版社有限公司 | |

| 版本:2002年07月第1版 | |

| 定价: | |

| ISBN:9789574443574 | |

| 页数:208页 |

在《还魂草》、《孤独国》出版之后,时隔三十七年,周梦蝶的诗集《约会》出版。《约会》得诗54首,风、云、鸟、兽,无一不可入诗,文字纯净、简单,且时带谐趣。而周梦蝶孤独的身影孓然独行于城市,虽摆脱生活的羁绊,却无所遁逃生命孤独的本质,所以他不断自我对话,向山水问情,与静物约会,往佛经里找智慧,遂婉转成他笔下似有情又绝情的诗句,欲言又止,止于当止。而诗中的“跋”“小序”“后记”等更是可观,向传统取经,挑战现代,每段均是最动人的小品。

《約會》:彼岸明明就在我们的眼前

甚么是我?

扑朔而迷离:

一禾

一戈。虽然

禾非我

戈亦非我

——《花,总得开一次》

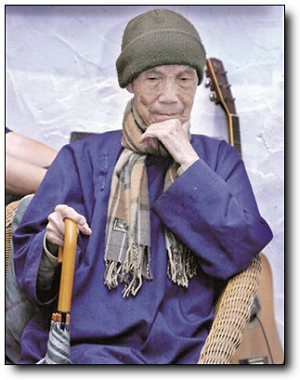

那时,还没有八十九岁“蹲在/一百一十六度的瓮底”的惆怅,还没有九十岁“走了近九十多年的路”的颠簸,当然也没有“白骨之白”的坟墓式想象,依然是从时间的句号里寻找那个逗点,从《一种鸟或人》回溯到《约会》,一个诗人的印象似乎还没有走在“我选择不选择”的不执中,即使提出了“甚么是我”的哲学性命题,那自我的隐喻里还有具象的“一禾”“一戈”,柔嫩也好,坚硬也罢,当自我被一种物所比喻,自是在欲罢不能的困境中寻找我的定义。

扑朔而迷离,恰恰是一种自我迷失的现实,七十岁自寿,未来长与不长都是未知,甚至从来没有过望到尽头之后回身的渴望,但是在不见未来而至的现在,七十却也是经历了种种人生的变故,离家而别妻,战祸而故国,在“岛屿写作”中,那一条武昌路,那一摊的书籍,那一身的孤影,对于周梦蝶来说,也是如梦的幻影,蝴蝶似乎已不再可能振翅,只在庄周的梦里,折了飞翔的可能,在符号的世界里安睡。所以当时间已经远离的《孤独国》,远离了《还魂草》,三十七年,似乎只有那诗句,还在生命的河流中发出一点声响。

梦却不是为沉睡而来,人生当然也不是为了孤独而去,七十岁,也是一个逗点,“凄迷摇曳,蝌蚪也似的逗点”,不想结尾,是因为“花,总得开一次”,如何开,开得多盛,也并非是一个诗人所能掌控的。而在花开一次的期许里,七十岁却完全呈现了苍老的自己,“顶从来秃面从来皱齿从来豁”,肉体的一切都在走向衰老,每过一日就是老了一岁,老了一岁之后是两岁三岁,直至老得不能再老,而老到七十五岁的时候,也是生日,也是自寿,那老去的只有自己,于是感慨说:“你的路,虽为自己而走/却不为自己而有。(《七十五岁生日一辑·所以,睡吧》)”不为自己而有,甚至不为自己而走,而在自己所有所走之外,是“天可坠日可冷月可冥”,是“无边的草色将不断绿着湿着你的/更行更远还生的笛子”,它们继续着它们,一切的变化似乎都和自己没有了关系,“虽然/有江河处就有你的波涛/而一颗星的明灭同于你的喜戚”,但是这脱离了它们的我,是如何不能在时间的流向中一直走下去,“所以,睡吧”,恰是回到了梦中的庄周,回到了庄周的梦蝶,“所以,睡吧,一笑而得其所哉的睡吧!”

而且,这苍老绝不是远离了它们的苍老,绝不是孤独着自己的苍老,那肉体比心灵似乎更容易看见不可避免之句号,于是患病,于是不起,“予以荒诞,不戒于风,端午节前夕,窗开四面,裸身而卧。次晨,乃大咳而特咳,伏枕三昼夜未下楼,强咽馒头一枚,饮姜开水二十余大杯,十日后,小瘥,勉以长短句代简,驰白巷藐、阿璞、阿敏、赖云根、苏敬静、严婵娟诸善友。”窗开四面裸身而卧,或许是一直以来保持的习惯,这种一直以来的生活终于在风的侵害下患病,不管是病时的“大咳而特咳”,也不管病后的“抢咽馒头一枚,饮姜开水二十余大杯”,即使病后可起身,也是如抽丝一般,再不能回到以为一贯而健康的体魄,于是周梦蝶用“荒诞”来感慨,荒诞的不是风,不是病,而是对自己的陌生,对自己的茫然,仿佛这一具身体已不再属于自己。

《病起二首》里是听到了窗外石榴花开的声音,听到了锦雀在对山咕咕咕咕的叫声,甚至还把这咕咕咕咕的叫声当成了梦里的声音,而且还在呼唤“梦中出现的那个人”,“锦雀啊!莫非,你就是我的名字?”而这虚幻终究还是虚幻,病体不离自己,锦雀终将飞去,于是在阳台负手而立的时候,追问的却是最现实的问题:“活着是否等于病着?”病着,是改变了身体的一种状态,甚至是结束了“荒诞”人生的一种惩罚,仰望着的那只在头顶七尺七寸的椅子,却发现早已不是原先的那只,也早已不是原先的星期五,“是我,以自己为样本/为你,单单只为你而编的?”这一种疑问里,星期五其实是两个星期五,从前的星期五和现在的星期五,仰望的星期五和平视的星期五,当自己在低处的时候,当自己只是看见了样本的星期五,其实再无高处的那种孤悬,亦如人生,便是被隔离了那梦境般的诗意,“明天太阳会不会从星期五的足下升起?/孤悬于我小木屋之一隅的椅子/已自七尺七寸的高处取下/且拂拭了又拂拭再拂拭;/林荫道上的落叶是扫不完的!(《仰望三十三行》,又题:两个星期五和一只椅子)”

甚至,还想到了死亡,那死亡是不远的死亡?如果顺着“活着就是病着”的思路,则必是最后身体之泯灭,必是“白骨之白”的归宿,《白云三愿》中,周梦蝶听说了西藏地区的天葬,“其亲属以刀斧碎其骸骨,置之高台,以饲乌鸢鹰隼之属,名曰天葬。”天葬是让死亡抵达高处,让尸身回归大地,引用南华经庄子之语:“吾以天地为棺椁,以日月为连璧,星辰为珠玑,万物为斋送:吾葬具岂不备耶?”所以无忧无惧,当弟子说:“吾恐乌鸢之食夫子也。”庄子却说:“在上为乌鸢食,在下为蝼蚁食,夺此与彼,何其偏也!”上和下,乌鸢和蝼蚁,又有何区别?而对于周梦蝶来说,似乎并非如庄周所说,对死亡完全是一种淡然,“天若有情,念力若不可思议/愿此乌此鸢永不受身为乌为鸢/我亦不复受身为我”,天若有情,此乌鸢不是彼乌鸢,那么我也不是我身之我,而当我不是我身之我,那么必然之死亡也不是我之死亡。

或者是一种规避,念力之不可思议,对于现实的残酷来说,死亡何来不死,天葬何来归宿,此生何来彼世,所以,周梦蝶说:“愿昨死今死后死/永不复闻天葬之名——”不闻天葬之命,也缺了庄生的淡然,而那句“悉答多步答腊。悉答多步答腊”更像是一种祈求,祈求“不复受身为我”,祈求“不复闻天葬之名”,也是祈求不在“活着就是病着”的迷失中,所以在这样的祈求中,年过七旬的周梦蝶反倒是看见了有欲求的自己,所以即使“顶从来秃面从来皱齿从来豁”的现实里,即使在“一直老到/老得不能再老”的人生里,总还是希望“蓦然/心头电光一闪”,于是,隔院的仙丹花开了,于是自七十而流向“吾十有五以前”,而听到“坠地的呱呱声从来不断”——而还来一个“一禾”“一戈”,无论柔弱还是坚强的我。

这反倒是回到自身的一种努力,也不是顺着必然之河看见自己的归宿,于是时间在流转,却是“无无所依依无无无所依”,于是人生在说话,却是“以有言印于无言”,所以也非一种唯一的看法,于是“所有的落叶都将回到树上,而、所有的树都是你的我的/手的分枝:信否?/冬天的脚印虽浅/而跫音不绝。如果/如果你用某种眼神看冬天”——某种眼神,看某种冬天,还有什么落叶,还有什么分枝,还有什么浅浅的脚印?所以细雪是“永远的十三岁,不识愁为何物的你”,于是深夜是“黑得可以切成一大块一大块”,于是有限和无限,从容与慷慨,都是那极好的风景,都是近在眼前的诗意,都是抽离了彼此之隔的存在,人生,无非是一种活法,“你痛极时会哭/乐极时也会哭啊。”人生,无非是一种态度:“远梦与归期/彼岸到时/恻恻:恰是此岸”,而最需要看见的是那个自己,那个独特的自己,那个唯一的自己:“有你的,总是有你的!/不信?满园的秋色/一树的枣子/为甚么?只红了你一个/欸,只单单红了甜了消魂了/你一个(《重有感·之一》)”

世界有果后果,有因中因,有缘外缘,有“眼不见眼”的迷惘,有“一痛更不复痛”的麻木,有“使曾经成为曾未”的努力,有“而隔日之次日之又次日”的变更,但是这种种,到底是是不是“愚中之最愚,抑慧中之至慧”?这“如是如是如是”该如何找到“只红了你一个”的独然?听得阿雄说,院子里的瓦钵有露珠,露珠里有月影,当月影被照见的时候,颗颗都是圆的,而周梦蝶却一直在疑惑,为什么自己院子里的月亮是缺了一角?天上之月亮,露珠之月影,月亮之蚀,月影之圆,这是此和彼,这是你和我,这是观者之不同,这是世界之分别,而在阿雄的世界里,周梦蝶分明是被启示了一种圆满的存在,不是物本身,而是心境,是“用某种眼神看冬天”,是“不可能之可能”,是将“美中之不足”点化为“不足中之美”。

在“如是如是如是”中找那个“只红了你一个”的你,会不会也陷入到所执的迷惘中?周梦蝶的“怪谈”系列似乎就是在寓言的世界里寻找真正的启示。《黑发》之本事里,武士家贫,旋而弃妻儿入赘宦家,骄悍之妇终让他归家,而抵家之后夜色中才看见家中有女子临窗而坐,泪眼相向,而等到第二天推枕而起,才发现是骷髅一具,而那握着的也只是黑发一缕。离开是寻找另一种生活,而归来是不是就是一种念情之举?那存放在“过去”里的东西并不会在这转身之后依然如故,那无非是一种“迟来的忏悔”:“这缕缕髯髴来自玄古的绝壁早春的瀑布似的温柔/幽幽,幽幽幽幽地/将那双剑眉/迟来的忏悔——覆盖。”而在《雪女》中,樵者终没有被荒野中的白衣女子锁强,“好头颅可惜”让他回归现实,只是在三年之后在荒冢外遇到女子,才知是被村人议论的女子,而当灯下小酌,发现就是曾经荒野废屋中的那个女子,“具陈前事。女色变。拂袖竟去。某吞泪。以所织红拖鞋追贻之。已无及矣。”三年,两种相遇,是所执?“任使抉眦,断舌,焚指,摘发/任使鞭打自己的喜悦一百次,一千次,一亿次/也永不能:使曾经/成为曾未。”

《黑发》和《雪女》中的男子和女子,以奇异的方式相遇,却并非是所谓的缘分,只是一种执念而已,而这种执念就在自己身上,对于七旬的周梦蝶来说,也是从“怪谈”中看到了那种异化的爱,对于再无走向因缘的周梦蝶来说,也是人生的一种启示,虽然织女和牛郎“一步一漪涟/一步一两心共喻的冷暖。向彼岸/彼岸的藕花深处/缓缓的荡开……”但是世界何来银河之隔?“怪就怪在:我们的彼岸/明明就在我们的眼前”,爱之彼此,其实也是无法用这样一种分隔的方式抵达,就像那枕着的竹枕,知道是一妇人所做,“余自得此枕,耳存目想,朝钓天而夕华胥,自谓蒙庄化蝶之乐不是过”,却也不再打听谁是谁,“千水中的一水/千月中的一月/或然之必然,偶然之当然/不相知而相照:居然在掌上,在眉边。”

水和月“不可待不可追不可祷甚至不可过”,也是让自己在掌中在眉边“相知相照”,所以不是分离为我和你,不是隔开为彼和此,不是区别于执和离,《碗中武土》最后喊出那句“吞下我!吞下你自己!”就是洞彻了人生之自我与他者,碗中之影是自我的投射,是自我的惶惑,是自我的束缚,最后“力战不敌。哭笑而死”却也成为执着的悲剧。所以从那本事的怪谈中,周梦蝶所看见的是一个远离了执着的自己,即使是柔弱之一禾,即使是坚硬之一戈,也非我,而花开一次的意义就是在超越着物我的构筑中,不再是彼岸的诱惑和想象,此岸亦是彼岸,而我也如那超度自己的如来:

世界坐在如来的掌上

如来,劳碌命的如来

泪血滴滴往肚里流的如来

却坐在我的掌上