|

编号:B37·2070516·0746 |

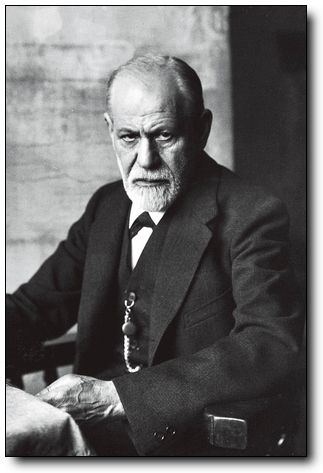

| 作者:【奥地利】弗洛伊德 |

| 出版:三联书店 |

| 版本:1989年6月第一版 |

| 定价:6.00元 |

| 页数:153页 |

1919年,弗洛伊德在战争中失去了所有的积蓄;1920年,他26岁的女儿去世;也许最为严重的问题是由于两个独生子参加战争所带来的恐惧。在这样的历史背景下,弗洛伊德在1920年他六十四岁时,建立了死本能理论,即死的愿望,生本能或存活本能的对立面。弗洛伊德在《摩西与一神教》中把反犹太主义归咎于对犹太人严格道德准则的愤恨,弗洛伊德说:“象我这样的人,活着不能没有嗜好,一种强烈的嗜好——用席勒的话来说,就是暴君。我已经找到了我的暴君,并将无条件的为之服务。这个暴君就是心理学。”

《摩西与一神教》:被压抑意识的再现

谋杀摩西的罪恶可能成了一种刺激物,在这种刺激之下产生出了关于救世主的愿望和幻想。

——《第三章 摩西,他的人民和一神教》

当“伟大的父亲式的人物”摩西被犹太人谋杀,当他所创立的一神的宗教被抛弃,为什么在巴比伦之囚的末期,犹太人又希望被自己无情杀害的摩西从阴间归来,并且要带领人们进入永恒的极乐世界?他们起先是贫困的犹太劳工,在摩西的带领下成为“被挑选的民族”,在被给予一种信仰的时候已经认为自己的上帝更威严,那么,之后的悔罪思想从而而来?而悔罪之后那个回来的摩西为什么变成了基督教中的基督?

当基督教替代犹太教,摩西这一父亲式的伟大人物,也在刺激下创造成为了儿子神——基督,于是,从摩西到耶稣,形成了替代和继承关系,而弗洛伊德据此得出结论:“如果摩西是第一个救世主,基督就成了他的替代者和继承人。”这仅仅是宗教信仰的转变?弗洛伊德希望回答的依然是刚才那两个问题:犹太民族为什么会有悔罪思想?摩西为什么会成为基督?刺激之下出现的愿望和幻想在弗洛伊德看来,就是“受压抑的意识的再现”,受压抑意识已经让犹太教变成了一具化石,但是其中却又着被称为“原罪”的东西,在保罗的看法里,原罪是一种负罪感,而它的直接表现形式是自我牺牲,当保罗创造的新教义从犹太教中分离出基督教,并构建了救世主,便是从原罪到牺牲的一条救赎之路。

但弗洛伊德显然并不支持原罪说,在他看来,杀死摩西的确是一种罪恶,在这种罪恶之下产生的幻想是为了拯救他的人民,并且履行他统治世界的诺言,而当那个叫基督的人成为保罗新教义中的替代者和继承人,并没有解释父亲式宗教到儿子神宗教的必然转变之路,所以弗洛伊德在原罪说之外提出了另一个观点,那就是“唯一上帝的思想”本身就是一个永恒真理,它只不过是在长期被埋没,而当这种原始经验遇到一种契机,它就会变成;另一种力量,“终于以席卷一切的力量重新显露出来。”

永恒真理成为一种经验,只是在被压抑的情况下,才如摩西那样“被谋杀”,但是在潜伏期之后,在压抑之后,当以席卷一切的力量再现,便完成了从自我到超我的命名,而正是从这个意义上来说,弗洛伊德在摩西身上得到了精神分析学学说的支持,“这种类似之处可以在精神病理学中遇到,也可以在人类神经病的产生过程中遇到;也就是说,在属于个体心理学的规律性中遇到。而宗教现象当然必须被看成是群众心理学的一个部分。”这是弗洛伊德真正出的出发点。但是在对摩西宗教进行解读的过程中,弗洛伊德寻找的那个真理首先在于一个惊骇世俗的观点:摩西,一个埃及人。

这个观点就直接变成了第一章的标题,摩西,“出埃及记”的重要人物,带领犹太人离开埃及,为什么不是犹太人而是一个埃及人?在弗洛伊德看来,摩西是人民的解放者,是为他们带来宗教和法律的伟人,但是为什么他要冒天下之大不韪认为摩西其实是一个埃及人?——甚至弗洛伊德本身也是犹太人,“要证明一个被其民族赞誉为最伟大儿子之一的人其实并非该民族的成员,这的确不是一件轻松愉快的事情,尤其是当证明者本人也是这个民族的成员时更是如此。然而,任何维护所谓民族利益的考虑都不能使我将真理置于不顾。”如此冒险,弗洛伊德的根据在哪里?

提出这个观点首先在于有怀疑思想,弗洛伊德从摩西的名字入手,Moses这个名字据说是埃及公主为他取的,从语源学的解释是“因为我从河水中救起了他”,但是弗洛伊德认为,按照《犹太百科全书》的解释,“圣摩西这个名字的希伯来文主动语态形式本身与这种解释不一致”,Moses充其量只能被理解为“外出的提水人”,而一个埃及公主怎么会具有希伯来文的语源学知识?另外,弗洛伊德怀疑摩西被救出水的很可能不是尼罗河。从来没有人这个名字的背后和埃及文化有关,弗洛伊德似乎也不打算去证明,他提出这个疑点,其实是为了论证摩西真正的身世铺垫道路。

按照神话模型来看,英雄之降生和被弃的神话总是遵循着这样一条规律:他总是从高贵家庭沦落为卑微家庭,然后开始成为真正的英雄。因为英雄在某种程度上就是“大丈夫似地挺身而起反抗他的父亲并取得胜利的人”,也就是英雄人格是从违背父亲意志而开始的。而摩西神话则完全不同,他出生于犹太族的利未人家庭,而抚养他长大的却是埃及皇室,这种对英雄模型的颠倒,在弗洛伊德看来,具有“民族的目的”,因为这个传说起源于犹太人,他们把摩西塑造成领袖,这样就符合犹太民族的目的,那么,这样岂不是离弗洛伊德“摩西,一个埃及人”的观点越来越远:一个民族的传说怎么能把自己的英雄说成是外国人呢?

弗洛伊德提出的一个看法是,如果摩西是历史人物而不是传说人物,那个历史必须符合真实性标准,而摩西出生和成长的两个家庭其中只有一个是真实的,“伟大人物真正降生于其中并被养育成人的家庭;其它的一个是非真实的,是这种神话为了追求自己的目的而创造出来的。”也就是间接否定了那个“民族的目的”,否定了他出生于犹太人家庭的观点,真实性标准是为了真实的历史人物的存在:“在所有可供比较的情况中,正是第一个家庭、也就是把婴儿摩西抛弃到危险之中的那个家庭,才是非真实的一家;而第二个家庭,即收养摩西并把他抚养成人的家庭,才是他的真实的家。”

当然,在证明材料甚至历史文献大量缺席的情况下,弗洛伊德的这个观点只能看成是理想主义,甚至也有某种推测的成分,如果把推测当成真理而认定摩西是埃及人,也并非是弗洛伊德的作风。弗洛伊德在关于身世的怀疑中继续向前,他从反向来推论一个观点:如果说摩西就是埃及人,那么他为什么要放弃自己显赫的身世,而自愿充当一群不开化移民的首脑,并且和他们一起离开自己的祖国?摩西为犹太人创立了宗教,这里的一个问题是,单独一个人能够轻而易举创建一种新的宗教?当摩西想要成为犹太人的首领,他应该做的事是不是为他们新创造宗教而是要改变自己的宗教——从犹太教和埃及宗教的对比来看,他们之间有着很多的不同,最重要的一点是犹太教是一神教,它有一个唯一的、全能的、无法接近的神,而在埃及宗教中,“不同地位和起源的神却多得叫人数不请”。另外两种宗教在对死亡问题上也有本质的区别。

犹太教和埃及宗教有着本质的区别,而弗洛伊德认为,正是其有着鲜明对比,才使得摩西“给予犹太人的新宗教是一种埃及宗教”,在弗洛伊德看来,摩西并不是新创制了宗教,他传给犹太人的宗教其实是埃及的赫那顿的阿顿神教。阿顿原本只是太阳的象征,埃及新王国时代被神格化,第十八王朝的埃赫那吞法老又将其奉为绝对的,唯一的神,代表着阿顿无处不在,给万事万物带来生机,第十八王朝法老阿蒙霍特普四世看到了阿蒙神庙祭司们不断增加的财富所构成的威胁,决定推行宗教改革,奉行一神论,并将阿顿奉为至高无上的主神,太阳神。弗洛伊德认为,“在人类历史上,这是一神教宗教的第一次出现,而且也许是最纯正的一次。对它发源的历史条件和心理学条件作更深入的了解将具有无可估量的价值。”

埃及宇宙神阿顿的思想衍化成了埃及一神教,但是这场改革过于激烈,不符合民情,以失败告终。当从犹太教回顾阿顿神教,在一神教这个核心中弗洛伊德找到了摩西“创建”宗教的内在逻辑:摩西其实就是阿顿神交的忠实信徒特摩斯,特摩斯名字的后半部分就是“摩西”,当阿顿的一神教失败,摩西便带着自己的亲信和随从,离开了埃及,并且让他们接受了起源于埃及的割礼风俗,为他们建立了法律,并且使他们皈依了刚被埃及人抛弃的阿顿神教。所以在这个意义上,摩西就是埃及人而不是犹太人,摩西宗教是一种埃及宗教,“我们能够理解,这是反抗命运,从两个方向来弥补他在埃赫那顿灾祸中蒙受的损失的英勇努力。”

所以,摩西出埃及记就是为了寻找一片安全的乐土,但他带着这些埃及人离开埃及,也就开始造就一个“神圣的民族”的努力,“他把这个风俗介绍给他们,作为他们献身的标记,使他们至少可以成为与埃及人不相上下的人。”弗洛伊德也承认,在没有找到充分依据的材料之前,这只是一种“臆测式的构想”,自然会遭到责难。但是之后的学者在研究摩西时也为弗洛伊德提供了某些佐证,比如厄恩墓斯特·塞林在1922年找到了一些线索,说明犹太教的创立者摩西在他的倔强固执的人民的一次反叛中遭受了厄运,他所创立的宗教也同时被拋弃。而在这之后,巴比伦囚徒末期,犹太人却又希望被杀的摩西归来,带领悔罪的人民进入极乐世界——在保罗看来这是一种原罪思想,并且这种原罪思想变成了基督教中的基督。但是在弗洛伊德看来,摩西和基督,或者打着埃及一神教烙印的犹太宗教和基督教,其实有着某种镜像关系,“我唯一的目的就是使埃及人摩西的肖像适合于犹太人历史的镜框。”他认为,在这段历史中,两个民族融合而为一个民族,这个民族又分为两个王国,他们的神有两个名称,这只不过是一种“二重性”:“在那两种新宗教的建立中,第一种被第二种取代了,但又重新出现并获得胜利;该宗教的两个创立者,被称为同一个名字:摩西,而我们又必须把他的个性一分为二。”

“二重性”的最重要意义是一种替代性关系,也就是基督代替了摩西成为救世主,但是作为本源意义的摩西,却是这个二重性的核心:“这个民族的一部分人经历了一种可以恰当地称之为创伤体验的阶段,其他的人则免除了这种体验。”提出创伤性体验,其实就是进入了弗洛伊德精神分析学学说的框架中,也就是说摩西作为一个埃及人,无论是他继承了埃及的一神教,还是被杀害之后归来后成为被替代出的基督,其实都是一种创伤性体验的结果,创伤性体验首先当然应用于个体病理学,幼年时期经验过又被遗忘的印象被称为创伤,它在经验中,却又被遗忘了,但是遗忘并不是清除,而是储存在记忆中,这种遗忘是暂时性的,弗洛伊德称为“潜伏期”。创伤的作用有两个,它通过努力回忆被遗忘的经验而使它变成真实,并在生活中重现,正面的作用称为“创伤固定”,反面则表现为“强迫性重复”,所以弗洛伊德得出了一个公式:创伤——防御作用-一潜伏期——神经症发作——被压抑材料的部分再现。

弗洛伊德从个体的病理学特征看到了这种分析在宗教上的意义,他认为,宗教现象也必须被看成是群众心理学的一个部分,而在宗教意义上,固定作用就是对古老家族历史及残存物的固定,而另外则是再现早已遗忘的记忆。在对摩西的分析中,潜伏期之后的创伤性复活其实表现在两个方面:一个是摩西继承阿顿神教的一神教思想,在这个宗教失败之后他以英雄的名义选定那些人成为“上帝的选民”,带领他们逃出埃及:

法老帝国是一神教思想产生的外部原因,我们就能看到,这种思想被从它产生的土壤里连根拔起,移植到了另一个民族中间,这个民族经历了一段长长的潜伏期困扰之后,终于把这种思想当成了自己最宝贵的财富来珍视;对于这个民族来说,这种思想使他们坚信自己是上帝的选民,使他们感到自豪并得以生存下来;这种思想与那种原始父亲的宗教,那种获得优待和报偿以及最终赢得世界统治权的希望有关紧密的联系。

而另外一种创伤性的复活,则是摩西被谋杀之后,宗教思想也进入了潜伏期,但是带着创伤性体验,最终则变成了复活后的宗教:

摩西的宗教并没有无踪无影地消失,一种对它的怀念,一种也许被混淆和歪曲了的传说存留下来了,而正是这种关于过去伟大年代的传说继续在暗中起着作用,它慢慢地在人民头脑中产生越来越大的影响,最终成功地把耶和华变成了摩西神,并且成功地复活了摩西在许多世纪之前创立而后来被拋弃了的宗教。

基督之出现,基督教之产生,在弗洛伊德看来是一种替代性满足,替代性满足去除了创伤造成的不可避免的痛苦,它只是为自我带来一种愉快,所以当基督教冲破了犹太教的桎梏,却抛弃了一神教的特征,或者说,基督教和原先宗教的关系只是一种妥协,“它的主要教义是与上帝父亲重修旧好,是补赎因反抗他而犯下的罪恶;但是这种关系的另一面又表明,上帝的儿子已经承担了这种罪恶,成了上帝父亲身旁的另一位神,并且实际上取代了父亲的地位。”起源于一神教,起源于父亲宗教,最后变成了儿子宗教,“它无法逃避必须废黜父亲的那种命运。”所以在弗洛伊德看来,基督教不再是严格的一神教,它接受了其它民族的象征仪式,它树立了伟大的母性神祇,它为多神教的众多神祇找到了容身之处,实际上不再像摩西神教那样禁绝迷信、巫术和神秘因素的渗透,所以在两千多年的发展过程中,基督教正是允许了这种渗透,才形成了对于精神的巨大阻碍。

论证摩西不是犹太人而是埃及人,论证基督教来自于摩西一神教却又变成多神教,甚至用精神分析法阐述宗教现象,其实并不是弗洛伊德的真正用意,他的目的似乎只有一个:那就是破除宗教专制带来的精神压抑,他在第三章“摩西,他的人民和一神教”中开篇就说:“精神分析学的研究在任何情况下都会受到天主教组织的怀疑和注意。”而对于弗洛伊德本人来说,不仅仅是怀疑和注意,最后变成了“极大仇恨”——正是他的相关学说遭到排挤和打压,所以在第一章和第二章提出惊世骇俗观点之后,不得不进行了妥协,将最重要的第三章搁置起来,而当战争期间来到英国之后,才将这一篇章拿出来出版。在弗洛伊德面前,似乎总有无法摆脱的幽灵,总有反犹主义的恐惧,而这些似乎就像基督教本身一样,被渗透进了太多的迷信、巫术和神秘因素。而重新发表文章的弗洛伊德就像在潜伏期之后的复活,就像受压抑意识的再现,终于看到了自己像英雄人物摩西一样,用思想完成了对于宗教传说的颠覆:“在那些更黑暗的日子里,曾经生括着一个像你一样思想的人。”