|

编号:C28·2160421·1286 |

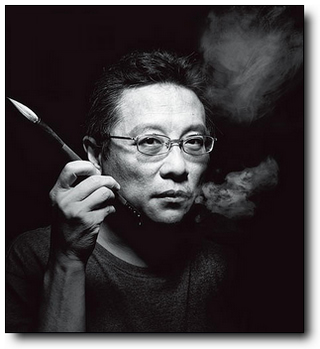

| 作者:[台]张大春 著 | |

| 出版:广西师范大学出版社 | |

| 版本:2011年05月第一版 | |

| 定价:36.00元亚马逊10.30元 | |

| ISBN:9787549504619 | |

| 页数:363页 |

“我们的原罪就是流徙,距离权力越遥远,中国人的罪孽感就越深重罢?”这是张大春在回复王克纯教授的电子邮件里写下的话,何谓流徙,何谓原罪?而张大春对于这个问题的自我回答是:“一旦我书写,就拥有了权力;而一旦我对书写有了自觉,便又处于一种厌弃权力的流徙状态。”书写是一种权力,还是厌弃权力?或者还是一个书写文本的功利和虚伪问题。《公寓导游》收录《走路人》、《旁白者》、《写作百无聊赖的方法》、《透明人》等短篇小说十六篇,包括联合报第九届小说奖获奖作品《墙》,获科幻小说首奖的《伤逝者》,乡野童趣小说《蛤蟆王》,具有解读游戏的《公寓导游》等。这些小说多发表于八〇年代,震撼了当时的台湾文坛,是张大春最初的小说经典。简体字版重新编目,另附有新版代序《书写的原罪是漫无目的的流徙》。

《公寓导游》:病毒很可能是一种语言

如果没有敌人,我该如何产生、保有、运用或者印证我的力量呢?不错,你们明白了,任何抱持着遥远崇高目的的训练都有所谓的“假想敌”,“假想”你们懂罢?

——《走路人》

走路人在前面,走路人在身后,走路人出现,走路人消失,走路人是敌人,走路人是朋友。可是那个跟踪他们的任务是确定的?那支射来的箭是确定的?那块吃半熟的猪肉是确定的?“走路人”拥有超乎寻常的求生能力,他们精于狩猎,他们对山区有特殊而亲切的了解,他们知道大自然赋予的每一个奥秘,可是,他们住在引号里,住在传说里,引号和传说,对于现实和现场来说,就是一个不在场的证明,就是一种想象。

我和乔少校要去跟踪他们,自然是用现实来介入传说,那条棱线通路仿佛是进入的通道,耳边听到三公里外的歌声,听到夜晚中的交谈,但是只是如影子一般的闪现,所有看见和听见,在六个小时以及更长时间里,变成了一个有和无的游戏。本来是无恶意的他们,在这诡异的介入中,竟变成了一种敌意,一支箭射来,一把刀挡回,一种声音刺激,一种回声反击,是诱敌深入还是抗拒拒绝?而最后当任务变成了猜谜的传说,走路人像一直住在引号里,从来没有走出过他们的世界。

“聚落那边的情形如何?另一个‘走路人’是不是像传说里那样,受到隆重的欢迎?欢迎会是不是在团团圆圆的月光下举行?有没有肥酒瘦牛?有没有美丽、害羞、娇怯的少女?或者,有没有出现匪谍的踪迹?发生状况了吗?开枪了吗?有炮击吗?看见我们的老婆了吗?还有我爹,我爹也披挂上阵了吗?他杀了多少士兵?还是陷人敌人口袋战术的重围里去了?”甚至种种的疑问不再有明确的答案,那么我们是不是也一起被带进了虚构的传说里?后来我经营了农场,有时会跋涉十五公里去小镇看《老莫的第二个春天》;乔少校结婚了,留学国外的儿子把他接去养老。我们远离了任务,远离了传说,但是在我们自己的现实里,最后一封信里提到的“半熟的猪肉”我以为变成了记忆的一部分,而其实,乔少校根本没有吃山猪肉,它也不是半熟的,

不是现实介入传说,是传说带走了现实,“无论你们相信谁的记忆,它都会在相信之后变成最真实的故事。”相信而真实,其实和现实没有一点关系,但是却将传说涂上了真实的色彩,这种真实便成了假象的现实,假象的敌人,因为这本根就是一次没有敌人的任务,种种的诡异,种种的恐慌,种种的箭和刀,种种的半熟猪肉,都是假象世界的一部分。住在引号里的“走路人”当然从来没有出现过,“没有中心思想,没有国家观念,没有文化教育,甚至没有任何立场”的他们,当变成假象世界里的敌人,就已经符号化了,就已经被虚构了,“我逐渐发觉到记忆和梦、历史、宗教、政治、新闻报道一样,都是些你相信之后才真实起来的东西。”

记忆让假象变成真实,是相信之后看起来的真实,那么,真实和现实,也都住到了引号里。是的,在引号里有关于《印巴兹共和国事件录》,宗教狂热、军事戒严和事业发展的印巴兹共和国,为什么维持了十年近乎无政府状态?为什么在迈向文明与进步中发生了政变?一九八四年二月二十二日的革命事件是真实的吗?牧师遇刺刺客被害和焚尸是真实的吗?只是一种联想,只是一个报道?写在报纸上,变成新闻事件,是现实最真实的体现,而这也只不过是一个假想敌,一个虚构的现实,“你的信任建立在对这种报道口吻习惯上。”而这样的报道口吻只是另一种联想,只是另一种记忆。在引号里也有《天火备忘录》,那一个工厂发生的炉心熔解灾变事件,在十五年后有人进行了观察、回忆,有人进行了搜集和整理,八千零五十六页、六百四十余万字的报告,手抄本的原件,标注有具体年龄、人名和职业的受害者,一切都是真实而具体的,都是可以还原历史的,但是在他们的回忆中,天火只是发生在被叙说的引号里,只发生在十五年前的传说里,甚至十五年也只是一个假象的时间,“核子和生命一样,都是我们还不了解,就已经全力去争取的东西。”当这句话注解这一场灾难,而不了解的何止技术和生命,还有显示,还有那些和梦、历史、宗教、政治、新闻报道一样的记忆。

记忆是岔开了现实,还是记忆弥补了现实?那些回忆之人也无非是“公寓导游”:“各位千万不要期待从我这里听到什么故事,我只是个导游而已。”那一幢“富礼大厦”,英文名是Fortune Building,来自于两种命名,设计和建造者范扬帆,以及妻子林南施,英文不是对于中文的注解,就像记忆不是对于真实发生的现实的注解,它们各自在自己的传说里,所以林南施当有一天忽然抬头看见黑漆铜制大字的时候,竟有一种愤懑和不祥之感,“认为这大厦是一个疏离的象征。”名字的疏离,生活的疏离,时间的疏离,但是当公寓导游进入到大厦每一个人的具体生活中去的时候,却发现他们之间拥有的却是亲密,面对各种矛盾,各种困难,各种变故,大家似乎都在维持着共同生活的这幢大楼,就像维护着各自的生活和现实,但是内部依然是疏离的,甚至他和她,他和他,她和他,也是住在引号里的一群人,引号里有充足的阳光,有宽阔的林荫大道,有步行上学的孩童,有超级市场买菜的妇女,有公园绿地——这是这个城市最美好的一面,这是自由多元化的社群,而当导游说:“欢迎各位随时将宝贵的批评指教提供给您的导游。”那么导游是不是属于这其中的一部分?是不是也带着记忆住在城市最美好的大厦里?

介绍而不介入,导游是游离的,游离状态其实是远离真实的,他只是一个旁观者,一个叙述者,一个记忆的虚构者,和印巴兹共和国兵变的报道者、天火灾难的记录者一样,他们其实为现实制造了那个假象的引号,让那些记忆住在里面,看上去像是鲜活的,是在场的,其实是封闭的,是缺席的。用记忆去虚构,用记忆制造引号,这是一种假想敌,而另一种假想敌却在未来。

《写作百无聊赖的方法》里的百无聊赖有着错资本堂保肤液的笑话,有着约吃饭刚好拉肚子的故事,芝麻小的事组成了他的日常生活,简单、无趣,甚至缺乏自省,但是百无聊赖并不是一个日常的普通人,他是第一个完全试管婴儿,这是科学创造的奇迹,这是属于未来的生命,甚至他被我当成了气数派小说中的人物,所以他从来不在现实里,当然更不再记忆中——他靠科技受孕、成胎,他没有父亲没有母亲,也就没有了属于自己的家族记忆,历史是被抽空的,所以他的意义在于为未来提供一种标本,生物学、人类学、社会学、病理学、宗教学,甚至灵异雪、经济学,所以,百无聊赖的原名“赖伯劳”也在引号里,他的一切都在引号里,一个没有父母的人,在我的小说里变成了杀母娶父的角色,这是气数理论,这是科学幻想,而我把他带进小说,只是为了把所谓的爱也放进引号里:“爱是牺牲;作品是献祭,两者都毋须辩解。谨以此书献给我可爱的朋友百无聊赖。”

可是没有父母哪里来的爱?科技很伟大却也抽空了一个人的日常生活,所以百无聊赖只是对于未来的一种献祭,即使他对我说:“应该是‘杀父娶母’比较对吧?”我还是坚决把他塞进了小说里,义无反顾:“到底是你写百无聊赖,还是我写百无聊赖?”我写作,我虚构,我是历史的创造者,我是记忆的书写者,我是未来的虚构者。在试管婴儿百无聊赖之外,还有在政治中失去了社会良心被关在疗养院里的透明人,有纠结于自然人的一切权力、能力和隐私的“合成人”,还有在故乡的土地上忘记了家族模样的伤逝者,甚至,还有活在戏剧人生里的旁白者。种种人物,都像是虚构文本里的一个符号,他们被命名,他们经历故事,他们表达观点,但实际上,他们的历史是被抽空的,他们的现实是被架空的,他们无非也是假想敌,只不过和记忆部分相反,他们在技术、在科学时代里,他们在被关注、被改造的生命里,他们一直就在虚构的剧本里。

“剧作家把剧本里的旁白叫‘aside’。”如真似假的戏剧人生里,每个人都是旁白者,那么谁是作家?作家是站在旁观者对面的人,是站在剧中人物对面的人,甚至是站在被制造的引号外面的人,所以那种找不到自己历史、家族和记忆的人,那些被放在未来的人,其实无疑是走到了现实的另一面,隔绝是天生存在的,就像那面墙,写着咖啡的价格,写着大幅的海报,甚至写着学运的口号,但是它一直就在两面的世界里呈现不同的人生,这一面是诗歌,另一面是政治,这一面是台湾,那一面是美国,这一面是民主,那一面是破坏,“其实,何必弄两个墙呢?一个墙本来就有两面嘛,你写这面,他写这面,不就结了?谁也看不见谁。”可是现实并非是这么简单,洪离开去了美国,曹地衣不再写诗而争取民主权力,而她呢,在两面墙的前面,在一面墙的前面,终于不能“在一起”,终于不能安然喝着咖啡,终于不能在变化中看见自己。墙是分化的墙,也是阻挡的墙,当她以反抗的方式“打落了曹地衣暗红色的男用皮包和那卷录音带”的时候,却不小心撞上那座墙一下,“它摇了摇。”

摇动而动摇,墙却还是那面墙,它依然分化,依然阻挡,依然对立,也依然在病变的现实里——《病变》似乎就在历史和未来,记忆和虚构中寻找那两面可以打通的墙。一个总是在寻找病变病毒的科学家耿坚,似乎首先遭遇的家庭的隔阂,艾雪儿成为他的妻子看起来就像是身为“蛇头”的岳父设计的一次交易,所以她在生下大儿子耿直之后就离他而去,结识并爱上安德鲁·阿却·汉考克像是在耿坚面前树立了一面墙,第二个儿子,艾雪儿对他说:“这个孩子不是他的,而是她的。”但是出生的耿尔天生的暴力似乎是对于父母隔离的报复性隐喻,而其实,耿尔的疯狂,和耿直的歪脖子,在某种程度上是同一种病症的两面,身体之疾病是一种遗传式的病毒作怪,而耿坚身为病毒研究的科学家,却硬生生在家庭生活里培育了致残的病毒。

只有有病毒,就会有绿色痘疮,就会有喷血柱,就会惨不忍睹,可是这些病毒都是在死者身上出现和繁殖的,也就是说,它呈现的是一种和现实无关的状态,现实是活着的,“它对活的动物丝毫没有感染力。你不会被它侵入,就算你闻它、吃它、注射了它,身体的任何功能都不会起变化”,那么“暴露尸体而下着倾盆大雨的所在”的病毒感染条件,是不是指向了另一个方向,那就是在现实之外。现实之外,是传说,是虚构,是假想敌,“病毒是从雨水里来的。在这个世界上有很多雨、各式各样的雨……我知道,可是有一个共同点,它们都是从……从天上掉下来的。”天上而不是地球上的东西,虚构,而不是在现实里的东西,所以当找到了病毒的起点,也就找到了治疗的办法。

但是对于耿坚来说,真正的问题不是化解病毒带来的科学难题,而是现实困境。为什么艾雪儿要离开他,为什么耿直会歪脖子?为什么耿尔会暴力和疯狂?两个孩子,两种爱情,就如是墙的两面,而这无疑是隔绝的代价,所以隔绝而病变,便是对于现实最大的问题。“这种病毒很可能是一种语言,一种属于海洋、大气、自然的语言,它可能是地球对不断制造灾难和战祸的人类所发出的一些警示。”病毒是语言,隔阂是寓言,耿直收到“我已病笃,汝可返,父字。”的电报时,为什么艾雪儿的回答是:“告诉你,那么远我可不回去!”艾雪儿离开耿坚和安德鲁在一起的时候,她在床上喊的不是“God!”、“Go!”或者“Qui!”而是说中文。四岁半开始每天要戴上矫正歪脖子的塑钢支架的耿直,和耿坚博士用的是华语交谈,和艾雪儿却用英语交谈。耿坚做科学研究使用的是那些术语而艾雪儿喜欢的是文学作品,她用自己的笔写出了三本诗集、三本散文集、三本短篇小说和一套讨论女性问题的评论……

语言是电报,是叫喊,是交流,是写作,可是种种都是隔阂的,甚至当耿直走向生命终点的时候,想要发出遗言的他也距离电脑如此遥远,“有如在数以亿计的光年距离之外,而真正逼近他的却仿佛是整个不断膨胀的陌生宇宙。”所以最后是自言自语说出了最后一句话:“我死于孤独,也死于沟通。”孤独是因为不沟通,而不沟通带来的隔阂犹如病毒一样传染了他的孩子,传染了他的婚姻,传染了他的人生。遗言而成为语言,语言而成为寓言,在耿直的努力中,找到了那一种解决的办法,他翻译了耿坚的遗言,他翻译了艾雪儿的著作,同时也翻译了隔阂的寓言,从卷宗夹里抽出的复印电脑绘图里,写着一个所有的人都不认识的字:“这是个中国字,读‘I’,意思是‘爱’。”

人死去,语言活着,不管是杰出科学家耿坚名衔背后隐藏的政治诡计,还是他的研究会被当成可疑的笑话,不管安德鲁·阿却·汉考克变成纽约四十二街的醉鬼,还是艾雪儿最后被解冻、耿尔成为全世界性的英雄人物,对于《耿氏王朝》一卷《病变》中记录的故事来说,没有了历史,没有了记忆,也没有了未来,没有了虚构,“没有人肯再相信有关病毒的事,活着的人没有能力了解。”但是活着的人却可以了解那个被翻译的语言,可以在被拆除的两面墙之外看见现实:“我们是爱好和平的生物,我们爱这个宇宙的一切,爱你们;我们是爱好和平的生物,我们爱这个宇宙的一切,爱你们……”