2012-04-21 寻找琴操墓(色图)

山花烂漫起来,也是莺飞草长的四月了,卧龙潭的水波光粼粼,映照着蓝天白云,和一山的绿树,春风吹度中有一种怅然的感觉,每天日暮时登的这玲珑山,在这午后时节倒也陌生起来。是小五听说起有关琴操和苏轼,才央求着要去后山寻找琴操墓,只当是白天要做的趣事,然而再走一遍那小径,也是完全不一样的感觉。

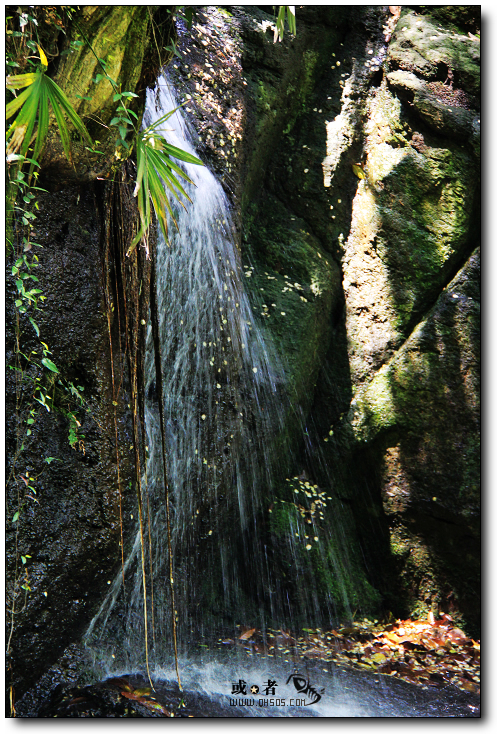

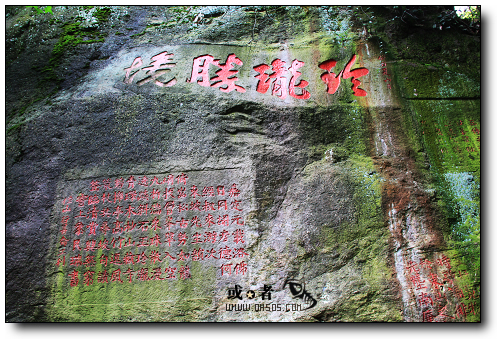

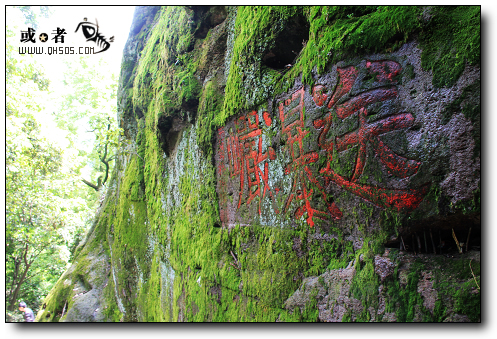

玲珑泉还在潺潺而响,不绝的溪水声似乎响彻在历史深处,背着日光的小路,有些冷寂,像是浸在水声里。一旁是平整的大石,上可卧人,名为“醉眠石”,这路,这泉,以及这石,都留在和苏轼有关的故事深处:那一条曲折蜿蜒的山路,曾与那风趣的佛印和尚斗志;那一眼清可见底的玲珑古泉,曾与“桃李春风一杯酒”的黄庭坚相对而坐;也还是那醉眠石,苏学士曾在春光处长醉不起。而这一切远去,时间已带走了那些浪漫的故事,只剩下那刻在摩崖上的字还依稀可辨,“送瀑岩”分明写着一种寂寥,在小小瀑布与石头的撞击中,那抹不去的忧伤都升腾起来。或许就是在这转角之处,琴操最后目送苏轼离去,天性浪漫、不拘小节的大诗人终被贬,而那个裙裾飘飘,抚琴而歌的北宋少女也将与青灯古佛为伴,终极一生。山玲珑、水玲珑,山水玲珑,那时寂寞的苏东坡在告别玲珑山美景之时,也告别了他和琴操的这一段故事,继续他那不寻常的人生。

诗人和歌妓的相识,从来都是一段夙缘,其实无关世俗和伦理,所谓的传奇也只是一种想象,内中传达着那份令人愤愤不平的不了情倒也是凄清的戏剧一幕。“谢学士,醒黄梁,世事升沉梦一场。奴也不愿苦从良,奴也不愿乐从良,从今念佛往西方。”这段记载在《东坡笔记》里的故事为琴操的顿悟留下了伏笔,“门前冷落车马稀,老大嫁作商人妇。”成为参禅遁入佛门的笑侃,一语惊醒梦中人,从此也就有了那种凄然的故事。

死或许是这种故事最好的结局,二十四岁的琴操在玲珑山郁郁而终,而苏轼被贬之后也是几经浮沉,再次回到玲珑山却已是荒草凄凄,庵堂早已不见,空留琴操一荒冢。据说苏轼重葬了这位红颜知已,亲自写了一方墓碑。并留下一首名为《寻春》的诗:

东风未肯入东门,走马还寻去岁村。

人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。

江城白酒三杯酽,野老苍颜一笑温。

已约年年为此会,故人不用赋招魂。

红颜转瞬即逝也是一种悲戚的命,千年之后,“野老苍颜一笑温”似乎都已成为时间的表情,琴操这个富有诗意却又悲情一生的名字,注定是要和苏轼连在一起,但是历史深处很多事情会这样一厢情愿下去,虽然有点滴记载,但是对于这一段诗人和歌妓的故事多少参杂着历史的想象。关于琴操参禅的故事,据《续比丘尼传》载:“勤超,初名琴操,会稽任氏女,甚慧敏,早失怙恃,流而为妓。苏东坡游西湖,与超相值,知其宿根深厚,固以佛法导之。因有所悟,即日削发为尼。”琴操变成了“会稽任氏女”,不知道是不是移花接木般的历史传奇。

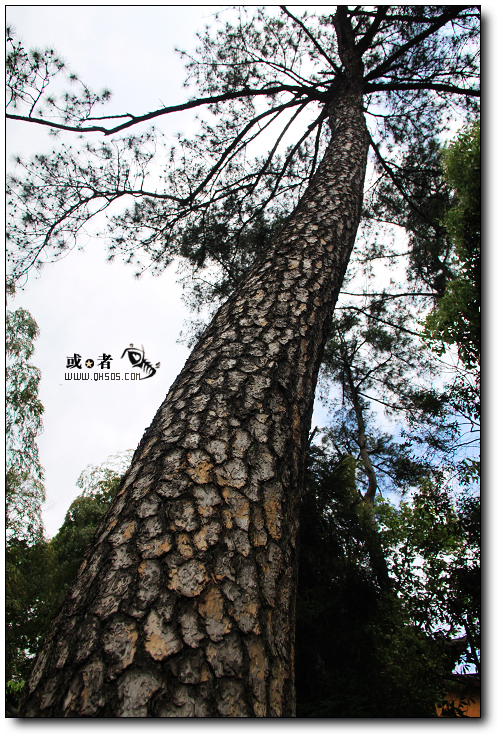

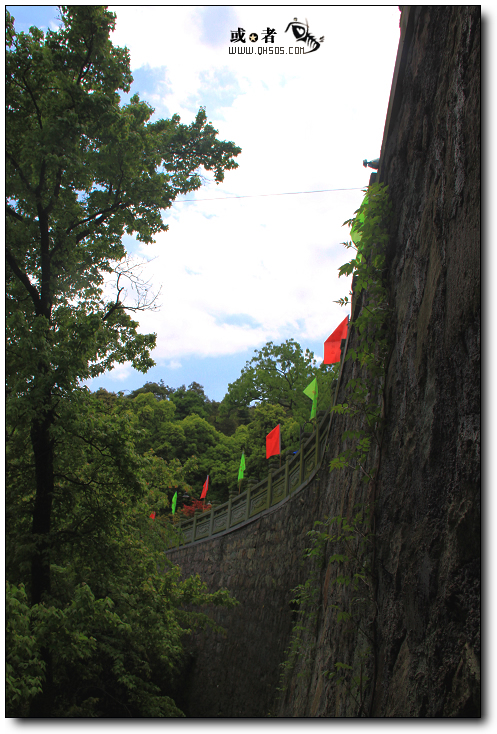

沿着小路上山,至卧龙寺,然后右转,上山,便是进入后山之路,经过钟楼,一路都是松林,高深及天,甚至阳光也无多少渗入进来。图标上写着“琴操坪”,大约就是琴操墓所在。“景区尚未开放,敬请游客留步”的告示立在那里,所谓未开放,也是一种陌生的拒绝。便只好寻找其他的山路,继续深入,忽见以开阔地,没有任何标示,猜想是所谓的“琴操坪”,那么琴操墓就在附近了。在松树林搜索,有几处坟墓,刚过清明,都是留存的祭品,还有一些塔林,墓碑上写着所葬者的名字。

想必,琴操墓还深藏在山林深处?宋人笔记《枣林杂俎》载:“临安玲珑山琴操墓,残碣,东坡居士书,后祀。”琴操墓到宋朝时,已淹没在荒草之中,据说这里的乡人捡到东坡的题碑,就重修了一次。民国年间,诗人郁达夫寻访时,又只剩下“一坡荒土,一块粗碑”,上面刻着“琴操墓三个大字”了 。郁达夫所见的墓碑,已非东坡所书,而是明人重修的碑碣。郁达夫见到的“粗碑”在菜地里,而那块记述东坡和琴操事的碑石,则踪影全无了。如今也是一样,想来历史有时候也是会没有任何改变,孤寂地在那里。

转来转去,从一条小路再上去,才看见山林深处的坟冢,有好几处,都在那。再向右转过去,才依稀看见有碑的坟墓,仔细一看,是“琴操墓”三个字,墓碑上没有其他的字,坟墓是修葺过的,上面还有水泥浇筑过,立在一旁的指示牌上写着“琴操墓(宋代)的字样”,碑上文字有些模糊了,像是什么广电的落款。不想这“琴操墓”真的在这深山之中,不仅淹没在荒草之中,也湮没于历史的传奇里。正如琴操的故事一样,也不见载于正史之中,据说民国时,郁达夫、林语堂和潘光旦同游玲珑山,翻遍八卷临安县志却不见有关琴操记载,气愤的郁达夫作诗叹道“山既玲珑水亦清,东坡曾此访云英,如何八卷临安志,不记琴操一段情!”林语堂拿来一本《野叟曝言》,提议说到“潘光旦研究冯小青,我喜爱李香君!达夫和琴操也算的是同乡,琴操墓的修整就理应郁兄来操办了!”此事后来不了了之。只因琴操一朝为妓,终入不得正史。而在千年之后,墓冢荒鄙依然。

下山遇见一位出家人,就在玲珑山的卧龙寺,是东北人,说是1992年就出的家,后来辗转到了这玲珑山。我没有打听他们的日常生活,我也没有用想象去构筑他出家的缘由,“谢学士,醒黄梁,世事升沉梦一场。奴也不愿苦从良,奴也不愿乐从良,从今念佛往西方。”这是当年琴操的顿悟,“从良”,也是对于世俗的接受,但是琴操的“不愿”也是人生的一种了然,从歌妓到尼姑,其实都是黄粱一梦,都是“门前冷落”,当千年之后依然莺飞草长,山林深处的荒冢也依然是荒冢,活着的人来去匆匆,寻找只为寻找,和那一部厚重的历史无关。

PS:题图为黄山寿《琴操悟禅》

|

|

|

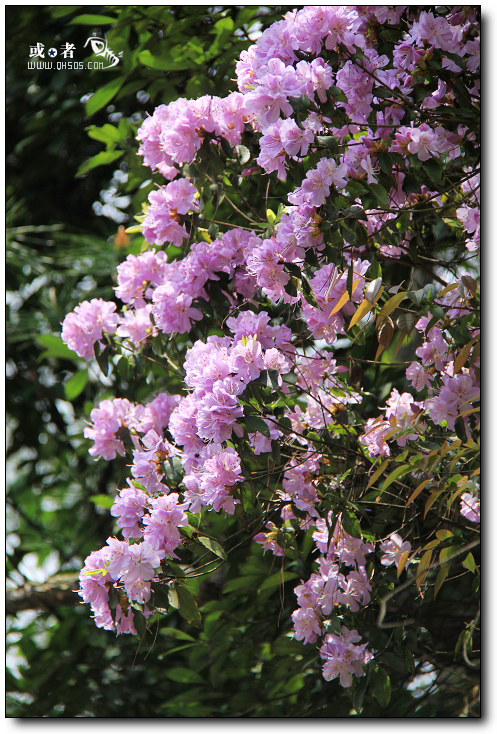

| 莺飞草长的初春 |

|

|

|

|

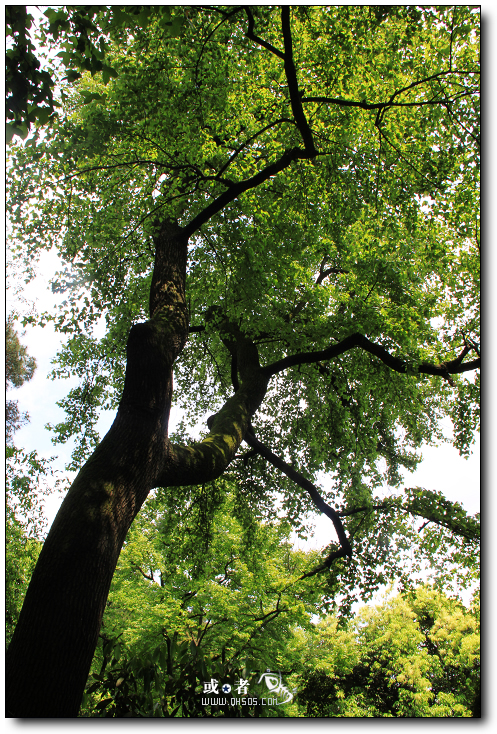

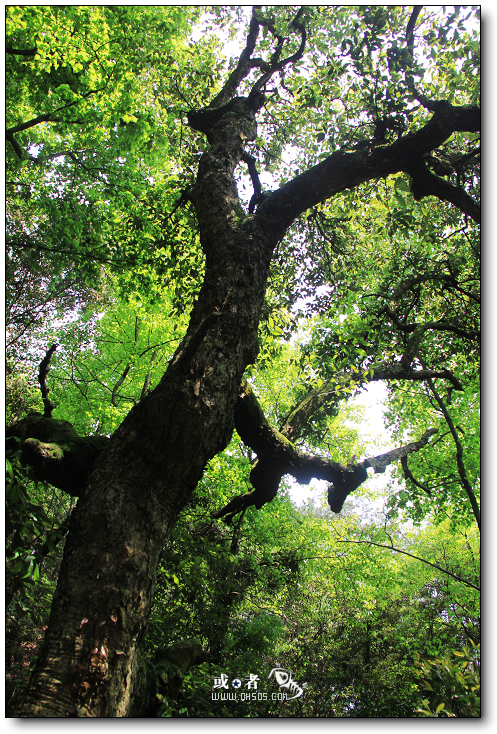

| 树木参天 |

|

| 小小瀑布 |

|

|

|

| 摩崖石刻 |

|

| 醉眠石 |

|

|

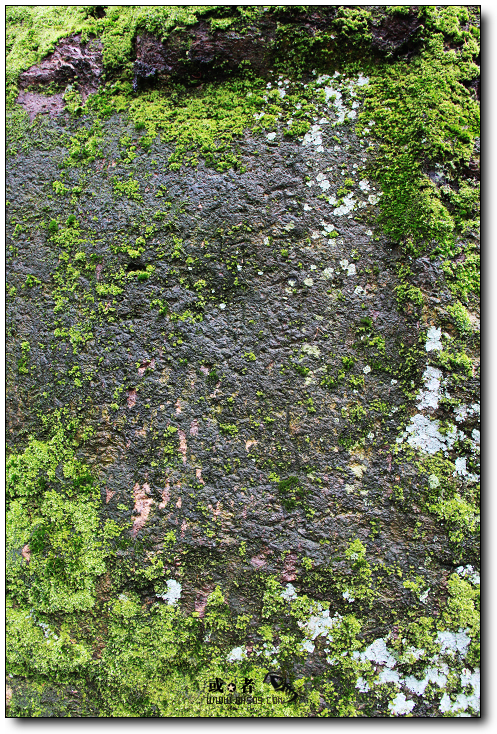

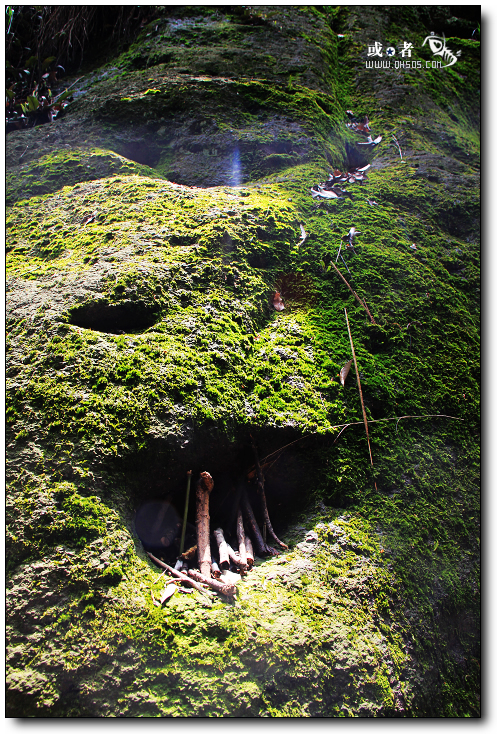

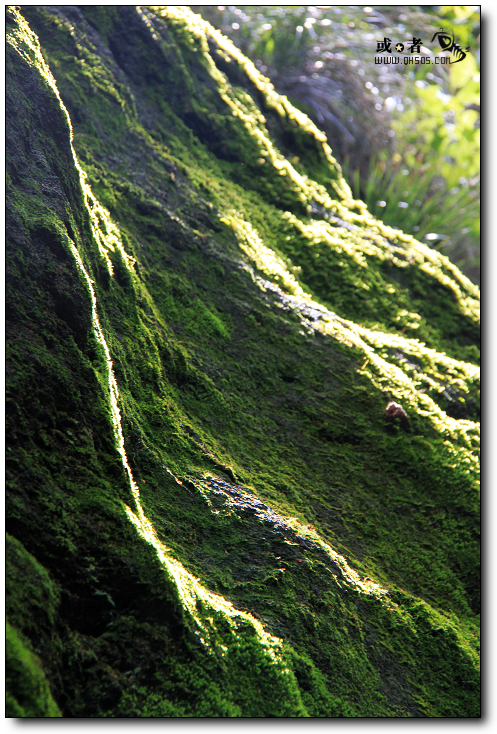

| 青苔 |

|

|

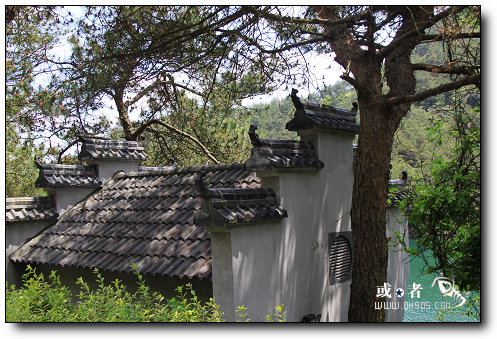

| 卧龙寺 |

|

| 蜥蜴 |

|

|

|

| 小路深处的“琴操墓” |

|

| 一个人的背影 |

[本文百度已收录 总字数:3471]

思前: 小说林里的玫瑰,以及纸草

顾后: 我转身:空无一人