2014-08-13 歌乐山上的红色传奇

“抗战胜利纪功碑,隐没在灰蒙蒙的雾海里,长江、嘉陵江汇合处的山城,被浓云迷雾笼罩着。这个阴沉沉的早晨,把人们带进了动荡年代里的又一个年头。”这是被称为“共产主义的奇书”《红岩》的第一句,这里没有浓云密雾,此时也非阴沉沉的早晨,而那个动荡年代却突然闯入了现实。阳光有些猛烈,人群有些杂乱,歌乐山的蝉声亦是喧闹着,对于那个并非久远的屠杀和革命年代,似乎必须以一种沉静的阅读方式才能接近。

从重庆市区乘坐出租车,向西行驶40余分钟,便到了歌乐山上的渣滓洞。不管是渣滓洞还是白公馆,都是免费景点,虽然不收取门票,但是大门外却都是拉客解说的“野导”,径直向里走,也都是簇拥着的游客,其实,这个2008年对外开放的景点在2009年的一场洪水之后进行了全面的修缮,而在2010年重庆深入开展“唱红打黑”之后,作为红色旅游的胜地,游客量一直攀升。而如织的游客,不管是对于动荡年代的那段历史,还是小说里的传奇虚构,不管是用机枪制造的疯狂屠杀,还是以鲜血写就的悲壮革命,都似乎隔着一个转身的距离,在行走、观瞻和留影中,留下一个不断被简化的红色意象。

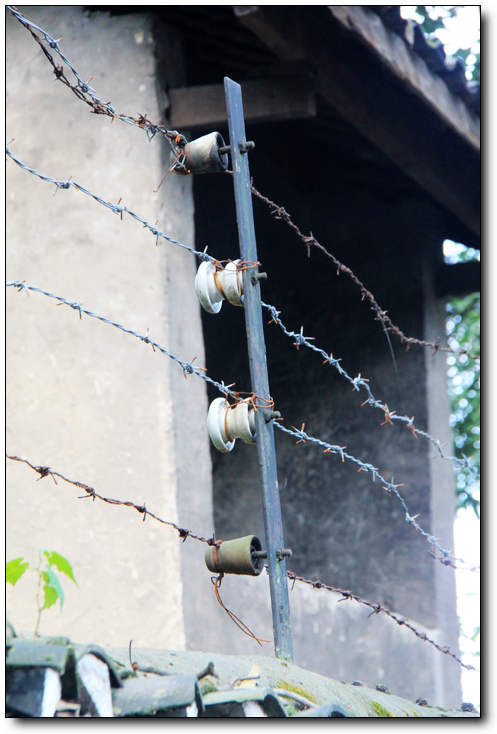

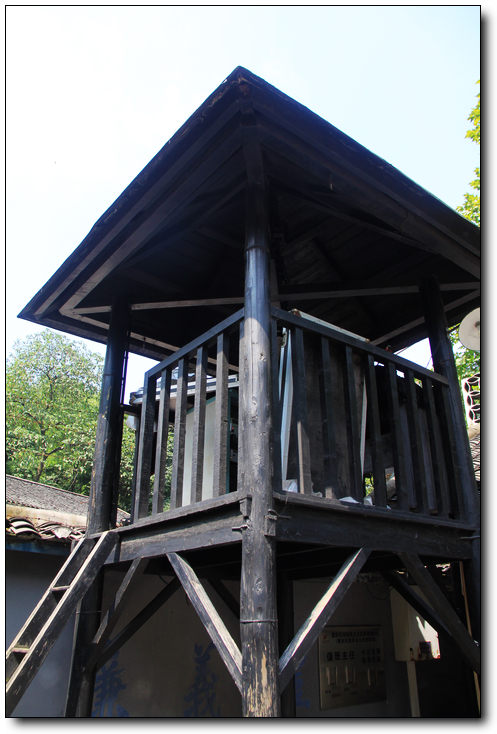

依然有高高的岗亭,依然有尖刺的铁网,依然有黑沉的牢房,这个三面是山一面临沟的监狱原是重庆郊外的小煤窑,因渣多煤少而得名,而从1939年之后,国民党占据了煤窑,并使之成为屠杀的集中营。16间男牢和2间女牢,在此关押过的革命志士有二百多人。他们是“六一”大逮捕案、“小民革”案、“挺进报”案、上下川东三次武装起义失败后被捕的革命者,在这里,国民党制造了杨虎城被杀案,制造了震惊世界的“11.27大屠杀"——1949年11月27日,在重庆解放前夕,国民党敌人对白公馆监狱的革命者进行屠杀,从渣滓洞监狱也提出三批人押往白公馆附近枪杀。深夜,远处是隐约可闻的人民解放军的枪炮声,而在他们面前的却是敌人黑洞洞的枪口,当时,渣滓洞约有200余名被关押的革命者,渣滓洞的刽子手以“马上转移,要办移交”为名,将男女牢中的全部人员分别锁在男牢楼下的八间牢房里,突然用机枪、卡宾枪扫射。屠杀后,又纵火焚烧了牢房。而当刽子手集中到渣滓洞进行大屠杀时,白公馆的看守杨钦典由于平时受到狱中革命者的教育,在这紧要关头倒戈,他打开牢门放走了最后的19人。

与白公馆脱险的19人相比,被机枪扫射和火焚的渣滓洞革命者似乎没那么幸运,在刽子手在渣滓洞屠杀时,烈士们用自己的身躯堵住牢门挡住敌人的扫射,而当刽子手纵火焚烧渣滓洞时,30名受伤或未中弹的难友,从血泊中挣扎逃出,冲到围墙缺口突围时,被刽子手发现,又有十几人被枪杀,最后只有15人脱险。

歌乐山下的这场悲剧,开始于1949年9月,结束于11月29日,殉难者达300余人。而这些红岩英烈,成为具有史诗般时代特点的英雄称号,宁死不屈、视死如归、大义凛然,从容就义成为他们精神的象征。在白公馆脱险的19人中,就有此后与杨益言共同创作了小说《红岩》的罗广斌,在《红岩》这部小说里,江姐、小萝卜头、许云峰都是那个时代的典型。

“大禹会诸侯于涂山,召众宾歌乐于此”,这是歌乐山得名的原因,歌乐于此本是一种喜庆,但是这座有着“渝西第一峰,山城绿宝石”美誉的山,却因为抗战时期的陪都遗迹,和渣滓洞、白公馆等监狱而闻名,同业也因为小说《红岩》以及改编的电影《在烈火中永生》的广泛流传,而使之成为一座英雄的山,一座用革命鲜血染红的山。

|

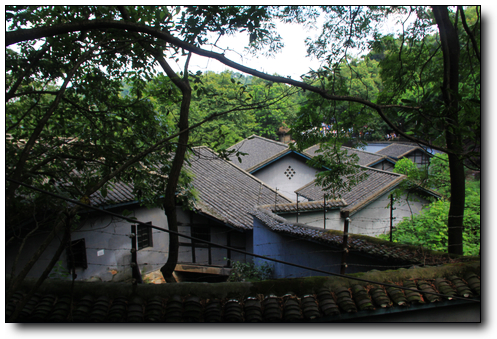

| 渣滓洞外景 |

|

|

|

|

| 铁丝网 |

|

|

| 牢房 |

|

| 岗楼 |

|

|

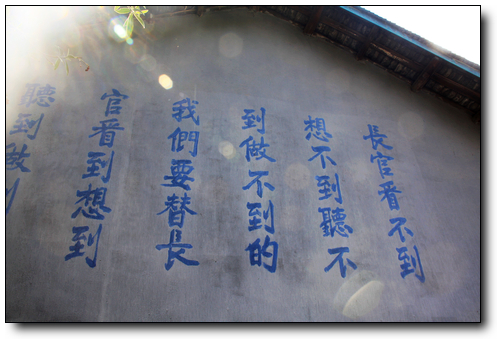

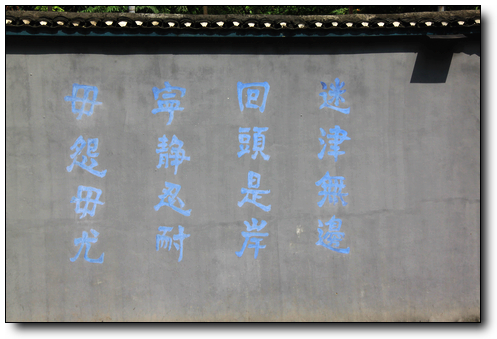

| 墙上标语 |

|

| 青天白日旗 |

|

| 放风坝 |

|

| 逃生墙 |

|

| 烈士墙 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

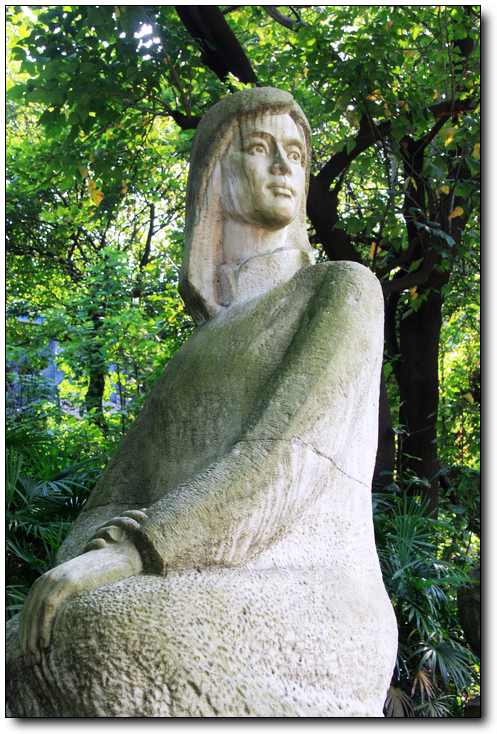

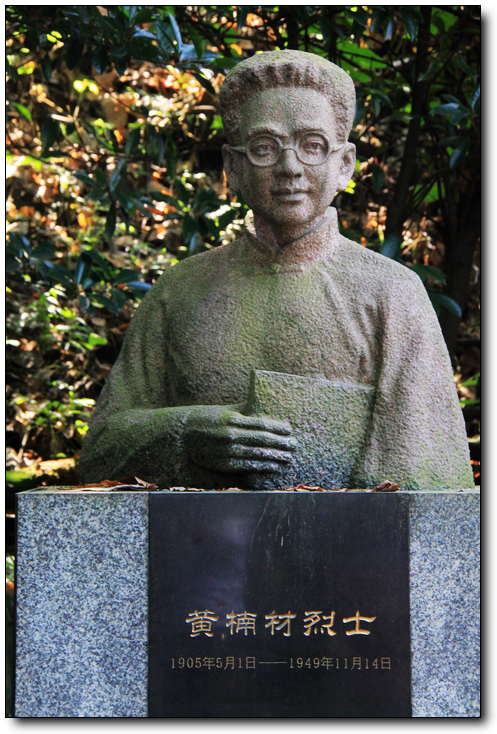

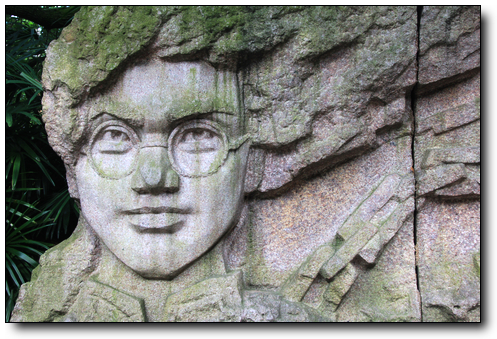

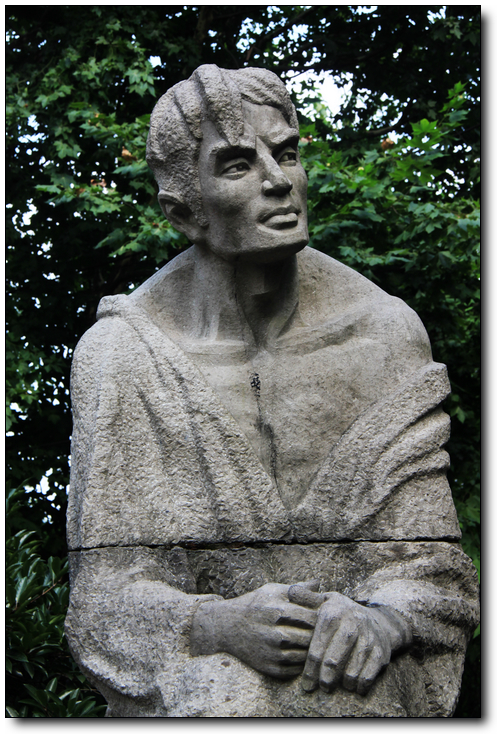

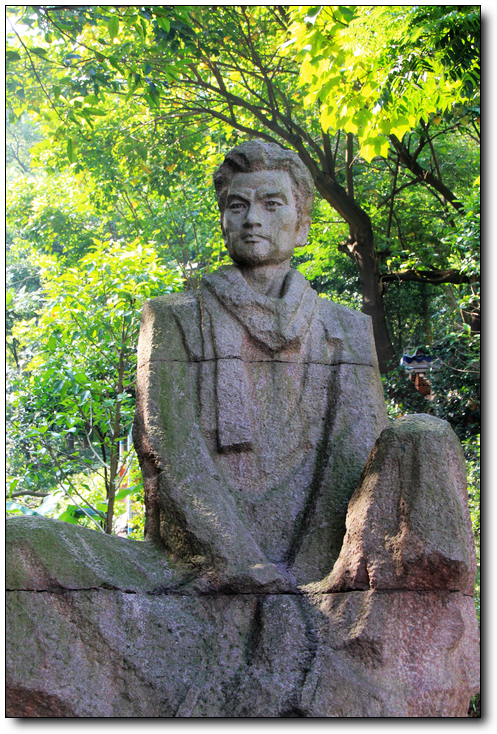

| 烈士雕像 |

|

| 白公馆曾是香山别墅 |

|

| “小萝卜头”雕像 |

[本文百度已收录 总字数:2660]