2016-12-21 传媒“霾”伏

窗户是不能大开的,只是向右拉开一条缝,一条缝区分了我的左眼和右眼,右边是高架桥,川流不息的汽车疾驰而过,发出不绝于耳的隆隆声响;左边是一角的学校操场,蓝绿红的座椅空空如也,观众缺席,这是一个寂静的学校。可是当目光从留存着的那条缝里望出去的时候,世界仿佛还是被厚厚的玻璃遮挡着,无论是左边还是右边,无论是吵闹还是冷寂,无论是运动还是静态,都被厚重的雨雾包围着。

我说是雨雾,因为那种叫做“霾”的怪物还在北方的天空肆虐,“史上最严重、历史最长、影响面积最大”的雾霾笼罩在北方,北京局部能见度不到50米,经过五天的酝酿,据说就在昨天,霾的浓度达到了极值,而已经走到了岁末的这一年,也被称为“雾霾本命年”。不管是无知的狂妄,还是阴谋论下的自我蒙蔽,无论是掩饰和责任的推诿,还是懵懂中的自暴自弃,在各种争论里,在各种声音中,似乎只希望有一种结果:等风来。

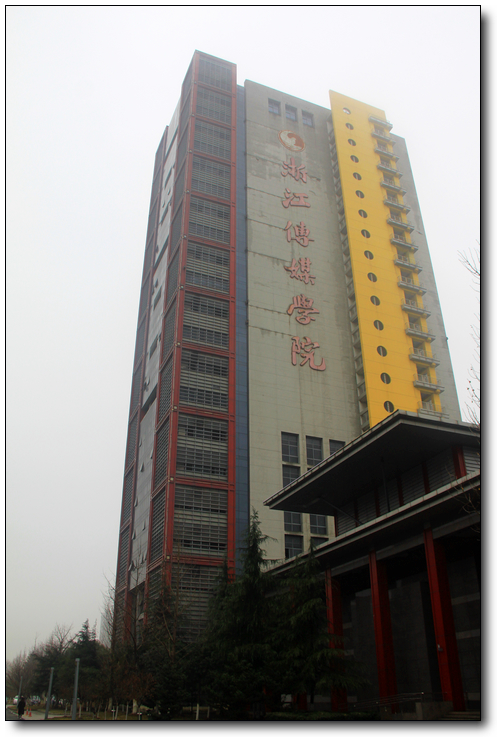

风会吹散雾霾,可是风也必将从一个地方携带到另一个地方,这是流动的恐惧,在南方,在被雨雾包围的南方,在风还没有抵达的南方,在动静都被厚重的世界笼罩的南方,我以一条缝的方式游离在“霾”伏的现实里。其实,就像对于还未到达的怪兽一样,我对于这个被打开一角的学校,也还是陌生的。传媒大学,素有“北有北广,南有浙广”之称,在一个和传媒有关的培训即将展开之前,行走其间,或者也是对于媒体时代的一种触摸。

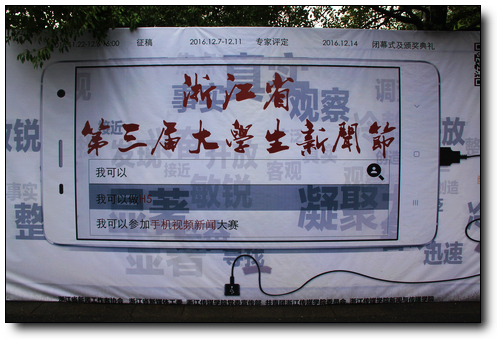

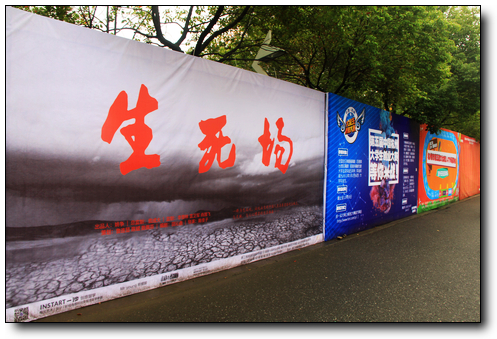

细雨中,从留存着一条缝的房间走出,走向永远隔着厚重玻璃的校园,不远望,不仰视,只是在脚步抵达之前,用有限目光辨认。从生活区一统的公寓,走向教学区错落的建筑,两旁的广告牌似乎在证明着传媒的思考和实践,《四世同堂》的话剧已经落幕,大学生新闻节也已评定,“电视台已经‘死’了吗?”的《锵锵三人行》要在今晚讨论,还有大学生创意大赛、《生死场》演出,正等待着大家的参与……

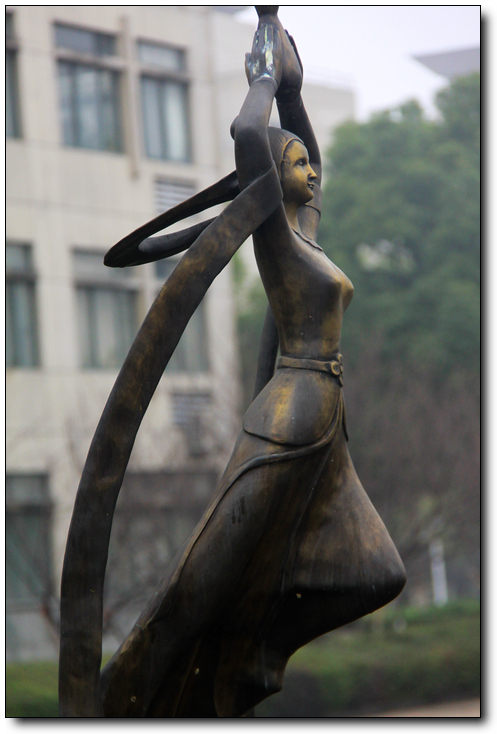

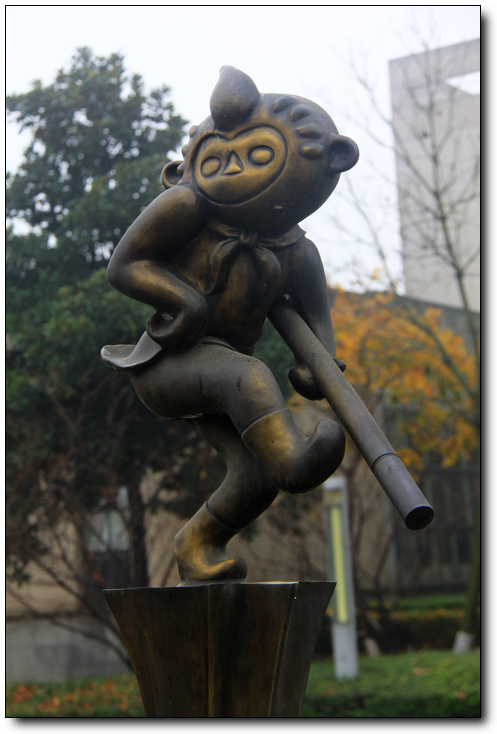

一切正在发生,可是当现场还在厚重的雨雾中,能辨别的也就只有几十米远的存在,行道树、图书馆、演播楼,都打开了那一扇扇窗,而在无法进入其中的浏览中,在围绕其中的视野里,它们其实都是模糊的,甚至连那些广场上的飞天奖、金猴奖、金话筒奖的小品,也缺失了清晰的边缘,而那个夸张的话筒,在草坪中,也像是一个随意安置的玩具,没有人发声,没有人广告,像一件行为艺术品,只是展示,只是标注,没有人能真正放到嘴边,说出一句表达自我的话。

模糊、玩具、遮掩,是这个雨雾季节大学的写照,却也是传媒现实的一种隐喻,下午坐在阶梯教室的时候,老蔡说起“互联网时代的内容生产”时,引用的是国歌中的一句歌词:“……到了最危险的时候”,是生存的危险,是环境的危险,是现实的危险,也是未来的危险,而在危险中进行突围的“融合术”、“想象力”、“娱乐化”、“超限战”,看起来更像是传媒置之死地而后生的决绝,但是所谓失去的优势,其实只是关于你我他定位的错乱,你是要“因你而变”,我是要“尽我之力”,他是要“利他主义”,可是在这个循环式、服务式,甚至谄媚式的传播时代,“内容为王”已死,所以在这死亡的现实里,真正的缺席是透明的世界,也就是信息缺少了“能见度”,变成了一种自娱自乐的孤岛生产。

我们只是“Look”,而不是“See”,看而不见,只是形式,甚至只是习惯,而在这个寒冷冬天,即使在窗户中打开了一条缝,即使感受了传媒的在场,但是,当一场“霾”伏的灾难正在酝酿,当一切呈现为模糊的状态,即使等风来,也只是一种从众状态下的自我欺骗。

|

|

| 向上的目光无法伸展 |

|

|

| 碎片,一种居住的象征 |

|

| 焦点去了哪里? |

|

|

|

|

|

| 被展示的演出 |

|

|

|

|

|

| 事关荣誉的行为艺术 |

[本文百度已收录 总字数:2300]

顾后: 岁末,并无共通的肉身