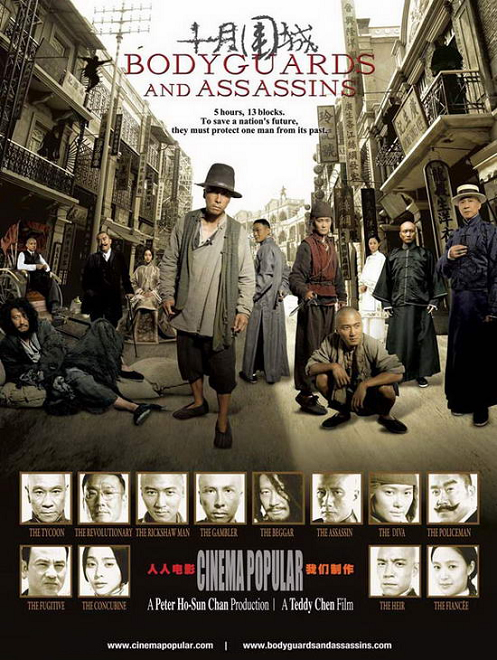

2009-12-20 《十月围城》:革了谁的命

“欲求文明之幸福,必经文明之牺牲,而这牺牲,我谓之革命。”这是《十月围城》里孙中山的一番肺腑之叹。而这里的“革命”和“牺牲”当然是有着深沉的含义,也绝非仅仅是肉体的,而《十月围城》这个有点匪夷所思的题目背后的译名,“Body Guards and Assassing”却极为准确地把一场革命的前奏表现为肉搏的战役。

1906年10月15日,孙中山经过香港,作半天短暂停留。他要与十三省代表会面,筹谋反清起义。清廷派出大批刺客布局皇后大道刺杀反贼,孙的安保任务落在《中国日报》社长、中国同盟会香港分会会长陈少白肩上。这是整部影片构筑的宏大背景,而这个背景也使它看上去更像是一部和商业电影毫不搭界的主旋律电影,我们这样去分析可能会被自己先入为主的观念所左右,而进入错误的感觉中。其实,香港电影导演陈可辛和陈德森也一直奋战在商业电影的前线,作为“电影娱乐工业者”,他们是不可能用正襟危坐的史实来拍摄电影,拍一部中国民主进程的史诗片。陈可辛说,“我们真的不是在拍一部革命片!有主旋律的感受或者有爱国的感受,是我们希望的;但我们没有希望它变成一部说教的电影。”

而电影也正是这样一步一步把你从历史中剥离出来,而把你带入一个更为精彩的“虚构的香港革命往事”中。在一个“ 十年围城”中演绎一段“护卫和刺杀”的商业大戏,《十月围城》里最后担任保镖的,都是真正的“下流社会”,他们唱戏、拉车、行乞、卖臭豆腐,不属于任何会党,不知道革命为何物。对于他们来说,甚至不知道保护的人是谁,只是凭着江湖义气抛头颅洒热血,对于这些草根来说,他们根本不理解所谓革命的宏大理念,即便在那样一个风雨如晦的年代,革命之于他们的生活,仍是一个遥远的名词。

就是这样一群还来不及“觉悟”的人们,倒在了通往文明的牺牲路上,甚至直到他们死去,都未必知道自己为何而死。对于他们来说,革命其实是另一种牺牲:是街头走卒,为了报点滴知遇之恩;是飘零孤女,为了追随父亲的脚步;是潦倒遗少,为了完成自我拯救……他们中最后的主角,其实是香港这座城市,那是1906年的港岛中环,从维多利亚港码头到皇后大道,从史丹利街走到百花街,这一路,留下过孙中山的足迹,也为此浸透了更多人的生命和血液,然而在成王败寇的史书里,没有他们的位置。《十月围城》试图做的,是在历史的坐标系里,给这些人一个交待。

当阿四说,我闭上眼睛就会想起阿纯。这是一个草民的理想,对他来说,这就是生活的高度,而革命对他来说就是如何使老板放心,这就是一个“下流社会”的全部理想,而把这些理想放到1906年的香港,放到只为探求革命、推翻清朝政府统治、实现中国民主的孙中山,显然有点一厢情愿,“我闭上眼睛就是中国的明天”,李重光的这句感慨对于义士来说,几乎是一个讽刺,而当片尾注明“本故事纯属虚构”的时候,你一定觉得电影放大了历史的无限可能,而还给观众的无非是一个华丽的外壳。

而反派人物阎孝国看起来却更像一个革命者,他的执着和坚韧,他忠心报国的热血和只身剿杀的勇气,只是和孙中山的革命党有着不一样的理念和理想,他有非常明确的立场,在关陈少白的监狱里,他对陈少白说:靠你们这些书生救国,中国必亡。对阎孝国来说,他只是跟孙中山政治见解不一样,他的目的性非常明确,不像那些草根的义士,都不知道保护的是谁,没有阎孝国这么决绝和明确。他甚至不是一个为了目的而大开杀戒,甚至我们在这里读到了在革命初期,那种对未来无法把握的人性痛苦。在阎孝国身上,我们看不出概念式的反派,而是一个有血有肉、有理想和信念的真正男儿。

《十月围城》在无聊搞笑的《三枪》和技术生产的《风云2》中上映,它不给主旋律式拯救面子,却敢于直面革命带来的一切。革命是草根死去,是血流成河,更是翻天覆地。只不过那段改变了这个民族命运的历史,被隐藏了起来。

[本文百度已收录 总字数:1761]