2025-11-06《二〇二五年的欧陆》:只是同一场战争

《二〇二五年的欧陆》,自然会和罗西里尼的电影《一九五一年的欧洲》联系起来,不仅片名和海报相似,电影的主题似乎也在70多年具有了某种同一性,而且当约内斯库和曾经的学生弗瑞德在“一九五一年的欧洲”同名酒吧喝酒时,墙上张贴着的其中一张海报就是这部电影。但是二〇二五年不再是一九五一年,约内斯库也不是最终得到了救赎的艾琳,当然,欧陆也不再是曾经的那个欧洲。

“一九五一年的欧洲”就像酒吧墙上可见的海报一样,是作为某种背景而存在的,而艾琳也是作为约内斯库的背景而存在的。“你不是一个人,我和你在一起。”在《一九五一年的欧洲》中艾琳救下了疗养院想要自杀的病人,用勇气和爱帮助她走出困境,甚至超越了用信仰感化的牧师,艾琳是将对虚伪社会的恨和恶转变为一种善和爱,并且也自我囚禁的方式得到救赎,一九五一年的欧洲没有天使也没有圣人,只有由恨到爱可以拥抱所有人的平凡女人。而在拉杜·裘德的《二〇二五年的欧陆》中,同样是一个女人,同样感受了社会的虚伪和恶,也同样以忏悔的方式寻求救赎,却不是想去拥抱所有人的平凡女子——导致她道德危机甚至信仰困境的正是对“一九五年的欧洲”最核心思想的颠覆:“你不是一个人,我和你在一起。”这句话就变成了:你只是一个人,我不会和你在一起。

一个人就是无家可归的流浪汉,就是无处容身的流浪汉,就是最后选择自杀的流浪汉,当这个名叫格兰内塔苏用电线缠住脖子,吊在暖气片中,发出痛苦而微弱的声音走向生命终点的时候,他却在画面之外,痛苦、呻吟、死亡都在可见之外,裘德将它放在一个不可见的世界里,就是这种命运的写照。但是这样的死亡又是可见的,可见的是屋子里的黑暗,可见的是挣扎着渐渐平息的呻吟,可见的是镜头里的那张“驱逐通知”——可见的驱逐令导致了不可见的自杀,可见的权力体系制造了不可见的死亡,可见的官僚体制推向了不可见的悲剧。裘德的这个场景带来的冲击是巨大的,而可见与不可见形成强烈对比的还有电影最后的“空镜”:画面依次拍摄的是正在建设的公寓,是已经造好的建筑,是废弃的车子,是围栏包围的小区,是飘扬的国旗,是布满十字架的公墓……可见的是建筑、工地、设施、楼房、入口,它们都是城市的一部分,静态地作为空间存在,但是不可见的是人,是具体的人,是鲜活的人,是在空间里渺小的人。

| 导演: 拉杜·裘德 |

可见和不可见正是裘德构筑的“二〇二五年的欧陆”的存在,它是以“景观”的方式呈现。当不可见的流浪汉在可见的驱逐令中死去,真正的可见的部分已经浮现,那就是权力、制度、法律等一切系统性的存在,它就是一个巨大的空间。但是当格兰内塔苏自杀,同样陷入悲痛的却是代表权力、制度、法律的个体,那就是约内斯库,她是特兰西瓦尼亚主要城市克卢日的法警,她接手这个案子就是执行驱逐的法令,带着宪兵,不断敲响格兰内塔苏租住的黑暗屋子,当格兰内塔苏说自己没有去处时,她说可以去收容所,当他不想去收容所,约内斯库却给他20分钟的时间。但是当她和宪兵再次来到屋子才发现格兰内塔苏已经死去,这是她未曾料到的结局,而正是这出乎意料的死亡造成了她之后无法走出的困境:她难以接受这个案子出现死亡,她难以接受自己就是执行人,她难以接受自己目睹了惨烈而无声的死亡。

对于约内斯库来说,这的确是一个造成自我崩溃的事件,但是她强调程序上没有错,法律上自己也没有罪,在某种程度上就已经将自己纳入了体系之中,而所谓前期已经和他沟通,已经宽限了日子,还为他找好了货车,这些都成为了人道主义的行为,就像是艾琳所说:“你不是一个人,我和你在一起。”但是人道主义没有脱离她作为一个法警的存在,所以人道主义在没有发挥作用的情况下,权力体系依然是死亡的制造者。但是,在约内斯库陷入后悔和恐惧后,她不是把自己当成这个体系的执行者,而是完全变成了受害者,这一种转向也使得自己在道德上和格兰内塔苏站在一起,也同时开始对所谓的体制表达意见,发泄不满,甚至开始批评整个社会,于是裘德将约内斯科作为了对社会进行批评的代言人,通过她的哭诉、抱怨、愤怒探讨“二〇二五年的欧陆”的社会危机,于是关于种民族、历史、战争、宗教都纳入其中,一种自我生存的境遇也最终变成了没有出口的现实,它是压抑的,是对立的,是排斥的,更是混乱的,充满恐惧的,让人迷失的。

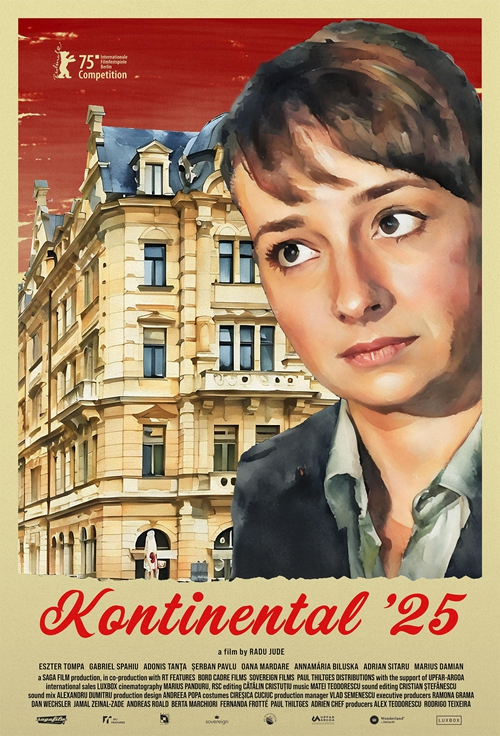

《二〇二五年的欧陆》电影海报

在某种意义上,“二〇二五年的欧陆”在对“一九五一年的欧洲”的回应中,构建了关于战争的同一性,战争不仅仅是历史上已经发生的战争,也是延伸到现实的苦难,罗马尼亚和匈牙利关于特兰西尼亚的归属问题、苏联入侵匈牙利、俄罗斯和乌克兰之间的冲突,这些结束或没有结束的战争,其实都是同一场战争,它和领土有关,和民族有关,更和极权有关,和野心有关。而战争也是社会不同等级之间的战争,格兰内塔苏曾经是罗马尼亚运动员,他如何会变成街头流浪汉,又如何滑入最后死亡的深渊?战争同样是利益的战争,“我是罗马尼亚人”写在外卖盒上,它是一种自我证明,而它所建立的对立就是那些抢占了生意、来自印尼和孟加拉的外卖员;当然,这也是约内斯科内心的战争,为什么自己没有想到流浪汉的自杀?死亡发生后自己如何从不安、恐惧以及道德的审判中得到救赎?

战争是同一场战争,它从来没有消失,但是裘德是不是要在这部影片中寻找一种解决方案?显然他并没有找到终极答案,或者他以一种战争依然在进行的方式放弃寻找,甚至以一种讽刺的手法让解决之道变得更为虚幻和不可能:约内斯库通过倾诉式忏悔为自己辩护,她在丈夫、朋友、母亲、学生、牧师面前不断重复格兰内塔苏自杀事件,这种重复陈述既把自己放在法律层面执行者正确的定位之上,也以人道主义的方式让自己成为一个提供了帮助的人,更是在讲述格兰内塔苏恶劣的生存环境中将他的死亡变成一种消除危害性的消失;而在陈述之后,她也期望得到道德的宽恕,得到信仰的救赎,她向很多慈善项目捐款2欧元,她在牧师面前忏悔,她想要去墓地为死去的格兰内塔苏鲜花;甚至她通过学生弗瑞德讲述的禅宗公案认识到“相信但没有道理”式的解脱,她和弗瑞德竟然在野泳之后互相在激情中满足,畸形的师生恋对她来说不是道德的羞耻,而是肉体快感带来的暂时性遗忘。

在朋友面前为慈善项目捐款,在学生面前用肉体激情代替道德焦虑,在神父面前完成忏悔,这些都是约内斯库通向自我救赎的道路,无疑她就是把自己放在了受害者的位置,但是这种受害者恰恰是权力实施者的另一副面孔,那么这同一场战争之所以还在发生,不就是因为整个社会的错位和异化?于是在没有真正解决之道的“二〇二五年的欧陆”,裘德以一种背景论强调了横跨时空、无法逃离的战争必然性:“一九五一年的欧洲”是一种背景,电影中的“恐龙主题公园”当然是作为末日、灾难、灭绝的背景,而不断提到房子拥挤的中国、工人被制作成易拉罐的韩国、外卖入侵的印尼和孟加拉、战争不断的中东、砸向妇女的阿富汗,这些“亚洲问题”也成为裘德将“二〇二五年的欧陆”扩至全球的一种背景存在。

[本文百度已收录 总字数:3019]

思前:孤独者在流俗地相遇