2022-06-23“志在千里”的完成式

当黑夜来临,麦糠堆成山,

几乎高过农舍。但

麦粒只有八袋。

——杰克·吉尔伯特《隐秘的耕作》

隐秘的耕作是完成了《兀鹰飞过城市》的书评,完成了《迟到的挽歌》的书评,完成了《唐璜》、《纳骨堂》的影评,上午和下午,近15000字的书写,在句末都写上了标记性的句号。隐秘而公开,这是属于昨天的完成状态,当“或。者”用这样的方式将所有草稿都变成了开放状态,一种书写就是对于当下叙事的终结,但这也并非是全部:在昨天之后的今天,在看完《奥特兰多城堡》之后,又以即时的方式完成了影评,另一种完成的状态,真正走向了“无限接近的今天”。昨天和今天,时间的完成时,也是叙事的完成式,麦粒八袋,鼓鼓囊囊,收获满满——在完成的仪式中,一切都变得鲜活,它是迄今6912篇的博客,它是“或。者”活着的第5000天,没有人能把它们只叫做数字。

5000,不是归零的标记,而是迎向并最终走到完整一天的仪式:从第一天开始,到1000天、2000天、3000天、4000天,再到完全呈现在今天的5000天,每一次都是走向完整的一天,并以一天定义什么叫现在,什么叫过往,什么叫没有逝去的时间,什么叫留痕的岁月。2008年10月15日,开启的是一天,活着的第5000天,开启的也是一天,一天之于一天,都是为了一种完成:完成记叙,完成命名,完成自我,完成看见。而第一天到第5000天的时间长河,分明已经被拉长到14年多的长度,一天和另一天,以它完全的独立而存在,而被拉长成为一个整体,也是一天,也是独立的存在:从00年代到10年代再到20年代,跨越时代的过程从来不是一种想象,也不是一蹴而就的走过,它在那里,它永远在那里。

但是,在今天而回过头去,完成的状态里是不是那个自己早就变成了陌生人?起点的33岁,仿佛是一个神启的日子,但也只看见属于自我的神性,对离弃没有过怀疑,对中断没有过焦虑,对结束,当然也没有过预测,只是在那里,敲响键盘,端坐着,仿佛世界就是我的,因为我以自己的方式走进去了,在不转身而继续前行的过程中,陌生人也好,质疑者也罢,无视者也好,嘲笑者也罢,都和每一个今天无关,都和每一个自己无关,写下就是活着,活着就是在场,在场就是自我,在每天都是“无限接近的今天”,还有什么可以阻止前行的脚步?还有什么可以让自己完整看见自己?

其实,在自我行走的那条路上,总是会遇到障碍,网站不知道经历了多少次的关闭,备案不知道遭遇了多少的延宕,甚至是以律法的名义将一个脆弱者放置在了随时被剿灭的命运中:何来犯错?何来违规?只不过是一种懒政,只不过是一种操控,只不过是他们的害怕。但还是活着,不死地活着,一次次关闭之后是一次次重启,一次次被删之后是一次次复原,一次次封锁之后是一次次的突围,然后是自我的成长,自我的丰富,自我的优化:有了八大系列1300部电影的观影笔记,有了“百人千影”斑斓璀璨甚至浩大的影像世界;有了千册图书阅读的“千克读品”,有了仰望不息的“看,一本书”;也有了“足以狂欢”,也有了“封面志”,也有了九品书库;有了属于自己的“或·历”,有了汇聚时间坐标的“那一年,这一天”……

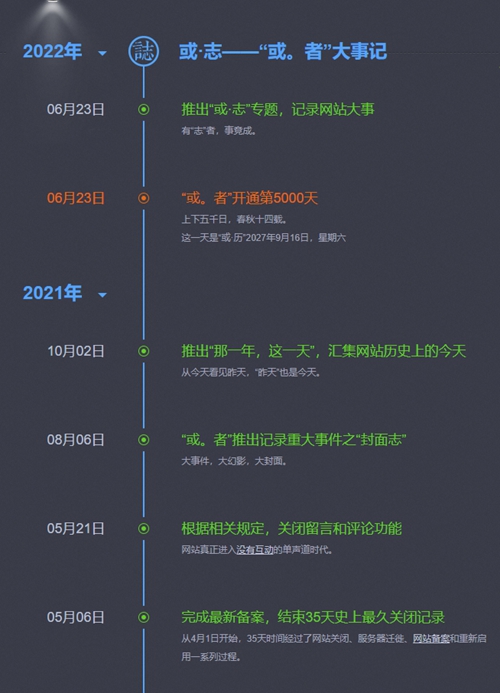

“或·志”在鲜活的今天登场

而今天,在“上下五千日,春秋十四载”中,“或·志”也正式登场:这是“志在千里”的踌躇之志,这是“有志者,事竟成”的开放之志,梳理5000个今天组成的“大事记”,就是在时间轴组成的叙事中再次看见行走过的路,就是在岁月的符码中发现不曾远离的故事,就是在过滤了喧嚣的他者中保存“一个人的史记”。30件大事,并不完整,也绝非全部,甚至只是个别的整理,但总是在打开中感觉到时光的温度,感受到今天的鲜活——黑夜来临,只有八带麦粒,却可以高于那堆成山的麦糠,在衣食住行中维持着“或。者”活着的全部力量。

5000天之后是5001天,今天之后是明天,当新来的每一天都将刷新5000的记录,当每一个明天都将变成今天,我仍然乐于在这个完成的状态中写下句号,因为它就是完整的仪式,就是满仓的麦粒,就是看见了收获的耕作:今天,是“或。者”活着的第5000天,是或·历的2027年9月16日,星期六。

[本文百度已收录 总字数:1695]