2023-11-27众·从·人

象山的那只橘猫还在,在嘉宾和媒体领取资料的3号楼走廊上,它倏地跳上了窗户,向着草丛扑了下去。2019年第一次参加西湖国际纪录片大会,从南山校区来到象山校区,就被它所吸引,五年了,它还和这里的雕像、藤蔓生活着,它还沉浸在这一隅的艺术空间里,它还会在秋日的暖阳中保持灵活和可爱——即使这已经不是五年前被我们捕捉进镜头的猫,但是有什么关系,猫和猫是同一的,就像纪录片和纪录片,就像观者和观者。

这是第四次参加西湖国际纪录片大会,五年四届,在纪年和届别并不等同的关系里,其中必有一种叫缺失的东西,它是空白,是因为各种原因而取消的空白,但它也制造了跳跃,从前年到今年的跳跃,从疫情之中到后疫情的跳跃,像那只橘猫一样,跳跃所完成的则是另一种连接:这是纪录片的连接,这是观者的连接,而最终则是人的连接。穿梭于不同艺术空间,观影于不同放映剧场,人和人汇聚在一起,以集合的方式共襄盛会,这一切的发生,其具有的意义便是本次大会所阐述的主题:“众·人”。人是众之基础,官方的理念阐释来自人类学研究,个体和整体等大的事实还在90年前被发现的部落中存在,这样的理想国状态即给出了人和众之间的对等关系;而从人到众,则是分化,则是具体,则是集合,“人”是一个站立的人,“众”是三人相聚——以人为基,人而聚之,聚而为众,这是“众·人”给出的辩证关系。

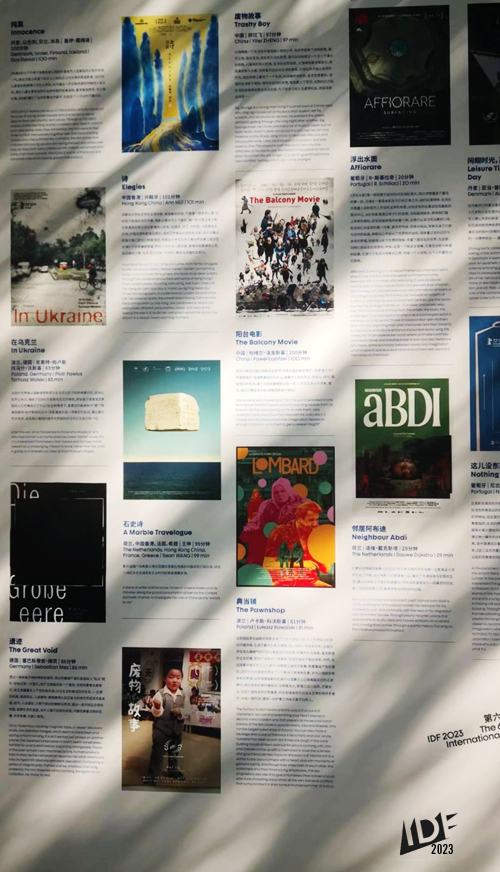

将“众”放在人之首,恰恰体现了本次盛会具有的聚合性特点,“西湖荣誉”评优单元、“IDF论坛”学术单元、“纪录之光”展映单元组成的是复数的活动;不同影厅展映了43场次38部纪录片,其中世界首映纪录片3部,亚洲首映纪录片7部,中国首映纪录片12部,中国大陆地区首映纪录片6部,这是复数的纪录片;纪录片观影人次7000余次,参与学术论坛及讲座达4000人,这是复数的参与者。所有复数之存在,都是“众”的体现,众是将人的“你我他”变成了“你们我们他们”,在“们”的世界里,观者是众,作者是众,电影是众,互动,交错,共鸣,最后完成的是“众人”在场的景观。

但是并不仅仅是大会所带来的“众人效应”,纵观今年展映的纪录片,在主题阐述上也趋向于世界之“众”。众是《阳台电影》中将视角对准从阳台下走过的那些行人,他们构成了流动的风景,他们成为了电影的主角;众是《在乌克兰》中以他者“在场”的方式记录的乌克兰百姓,他们经历了战争,他们继续拥抱生活;众是《典当铺》里在买和卖之间的群体,他们是入不敷出的典当者,他们是受到生活压力的购买者;众也是《石史诗》被石头连接全球化链条中的群像,是《纯真》中入伍服役的以色列年轻一代;甚至众也是《遗迹》无人之境中的留存,是《这儿没东西看》不发生故事的虚无,涂抹了人和故事,它们一样呈现出众具有的类、代的整体性描述,众就是可以没有名字的他们,是不讲述背后故事的我们,是经过又消失的你们,“众·人”看见世界,也和世界一样成为不被分割的整体。

从人到众,是一次汇集,是从线性到立体的过程,但是“众”却需要回归到“人”的维度,它是一次对个体必然的记录和回归:人是《孤独地貌》中在僻静之地生活了40多年的她,是利用特效开展有趣重构的《邻居阿布迪》,是讲述“即兴而唱,生活自由而孤寂”的《废物故事》,是在写给母亲的情书中打开了奥德赛之旅的《群山水手》,在众人中寻找我的归宿,最后是我的确定:“我想在水下飞行,就像伊内斯告诉我的神话里那样,没有过去,没有怨恨,没有面孔,没有眼泪。我想一路飞回家,那些可能是家的地方。”而人更是3D《流年之声》中属于个体的“流年”,在引用的层递关系、空间的三维结构、看见的沉浸叙事中,对死亡的赋格、对德国的赋格、对艺术的赋格、以及对永恒的自由赋格都是对于一个民族历史的反思,是一种“众”的叙事,但是当“流年”连接了过去和现在、活着和死去、现实和艺术,那个预留的位置只为一个人最后抵达未来,3D构筑的多重文本,必将回归到同一性之中:“童年是一片空白之地,一如世界起源……”

人众是聚合的过程,众人是回归的审视,但是两者的关系如何真正被构建?“从个人出发,找到同伴、找到集体,也会找到知己、找到观众。”官方主题设计中的间隔号“·”就承担了这样的职责,它是镜头,是话筒,是投影仪,是“择群从众,斯人独行”的真正抵达,而这个被符号化的“·”可以更具化为一个词:从。从“说文解字”开始,“人”是“天地之性最贵者也”,“从”则是“相听也。从二人。”“众”为“多也。从乑目,衆意。”从人到从到众,并不仅仅是数量的增加,在从象形到会意的造字变化中,恰恰体现了“人”在中间具有的对话意义。“二人为从”,在“从”的世界里,发生的是互动,是交流,是倾听,是理解,甚至是争论,是驳斥,它挑战的是必然意义上的师生关系、知识本质、思维成见与主观认定,它所建立的是在可能性意义上的对话,与人对话、与物对话、与外界对话、与自我对话、与过去对话、与未来对话……

从2019年成为凹凸镜一员,对大会的参与、对纪录片的观影都是在一种从人到众、从众到人双向的对话状态,2019年的“东·西”是对话,“关怀不分南北,坚守无问东西”;2020年的“生·活”是对话,“生是活力,活是生机”;2021年的“感·知”也是对话,“始于感,抵达知”……从被取消到回归,2023年的西湖国际纪录片大会上,集中观影了11部纪录片,像是沉寂之后的一次爆发,而这也在另一个意义上完成了对话。不管岁月如何变迁,众人如何多元,“I Documentary Fact”的宗旨不会改变,我们和纪录片本身的对话也永远不会终结。

对光影的一次审美

[本文百度已收录 总字数:2283]