|

编号:B31·1951216·0224 |

| 作者:(古希腊)柏拉图 |

| 出版:商务印书馆 |

| 版本:1986年8月第一版 |

| 定价:10.70元 |

| 页数:448页 |

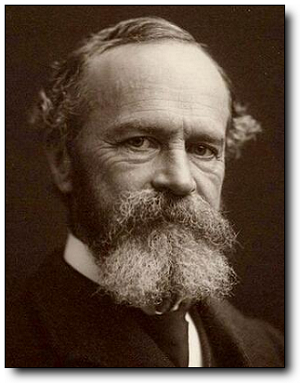

柏拉图(公元前427–公元前347年),古希腊大哲学家,作为苏格拉底的学生和亚里斯多德的老师,柏拉图的哲学思想更多是处于古希腊哲学的发展嬗变阶段,其哲学见解的代表作便是《理想国》,其中一些乌托邦的想法,比如优生学、教育、男女参政等,虽有民主的成分,但多半是当时无法实现的空想。那个时候,这位哲学家的逻辑思想却已经相当成熟。

《理想国》:铸造一个整体的幸福国家

或许天上建有它的一个原型,让凡是希望看见它的人能看到自己在那里定居下来。至于它是现在存在还是将来才能存在,都没关系。反正他只有在这种城邦里才能参加政治,而不能在别的任何国家里参加。

天上的原型是推动天体运转的那个叫“必然”的纺锤,是自上而下贯通天地的光柱,是上端有挂钩的圆拱,是八个有正有反有快有慢的运动,而在这原型、这运动、这和谐的音调面前,是命运三女神,是合唱着的海妖,是指挥的神使–次序和间隔,让每一个经过而且看见的人抓阄和选择生活模式。是的,在之前,他们或者是接受了审判和惩罚的人,是在洞口听见吼声而害怕过的人,是第十二天又看见光柱的人,而在此刻,他们是“一日之魂”,在包含死亡的另一轮回的新生开始了,而这次决定命运的不是神,而是自己:“谁拈得第一号,谁就第一个挑选自己将来必须度过的生活。”挑选不是随意,将来的美德也不是随机,而是和生活的方式和经历有关,“愿第一个选择者审慎对待,最后一个选择者不要灰心。”神使将明智和努力作为拈阄的标准,而那些灵魂的命运依然无法逃脱愚蠢和贪婪,甚至第一个拈阄的人看到了自己吃孩子的可怕命运,但是“不幸是自己的过错”–即使灵魂的善恶出现了呼唤,即使在人间已经忠实地追求过智慧,即使拈阄得到最后的选择,“这样的人不仅今生今世可以期望得到快乐,死后以及再回到人间来时走的也会是一条平坦的天国之路,而不是一条崎岖的地下之路。”

但是,那天上的原型仿佛也只是看见,并没有使人在那里“定居”下来,俄尔菲之于天鹅,赛缪洛斯之于夜莺,阿雅斯之于雄狮,阿伽门农之于鹰,阿泰尔泰之于运动员,厄佩俄斯之于有绝巧技艺的妇女,赛尔息特斯之于猿猴,以及奥德修斯抛弃雄心壮志而成为普通公民,“总之,所有的灵魂已经按照号码次序选定了自己的生活”,所有的灵魂都被必然带向新生的开始,只是这新生的开始要走过平原,经过闷热,然后喝水,在雷声隆隆、天摇地动中被抛弃,“向各方散开去重新投生”。

投生的轮回是灵魂在人间生活之外的另一种选择,不管是不幸还是快乐,都是自己做出的选择,都是“必然”,都是“定居”在那个天上的原型里,而在抵达和看见原型之前,是判决,是惩罚,“一个人生前对别人做过的坏事,死后每一件都要受十倍报应。也就是说每百年受罚一次,人以一百年算作—世,因此受到的惩罚就十倍于罪恶。”而那个阿尔蒂阿依俄斯大王因为有着暴君的前生,一千年曾杀死自己的父亲和哥哥,加上其他邪恶的事情,所以在抵达天上的原型,在经过那恐怖的洞口之前,是被困住手脚头颈,是被丢在地上,是被拖在路上,是被荆条抽打,罪不容赦的灵魂甚至没有机会走出洞口,当然更看不见那个原型,也无法定居在那里,无法获得重新投生的机会。

这是厄洛斯的长故事,这是死亡十二天的梦境,而他所看见的那个有着碗形园拱、光柱、挂钩的原型只不过是柏拉图关于灵魂选择和救赎的宇宙构想图,但是构想在苏格拉底的对话中变成了对于“理想国”的最后陈词:“愿大家相信我如下的忠言:灵魂是不死的,它能忍受一切恶和善。让我们永远坚持走向上的路,追求正义和智慧。这样我们才可以得到我们自己的和神的爱,无论是今世活在这里还是在我们死后(象竞赛胜利者领取奖品那样)得到报酬的时候。我们也才可以诸事顺遂,无论今世在这里还是将来在我们刚才所描述的那一千年的旅程中。”

|

|

| 从苏格拉底到柏拉图:对话是不是也是摹本? |

走向上的路,追求正义与智慧,这是厄洛斯的梦境,这是苏格拉底的经验,这也是柏拉图最后的理想,灵魂不死,能忍受一切的善与恶,只是那善的启示只在一个寓言里,一个虚构的勇士厄洛斯的死亡之旅中,放在火堆上复活的传奇开启了灵魂的寓言,但是当这一切回到肉身的时候,厄洛斯又睁开了眼睛,而那些原型,那些灵魂,那些传说都已经不见了,留下的只有躺在柴堆上火葬的命运。十二天的复活和回归并不是一种无奈,而是感悟,宇宙是不存在的,原型也不在天上,却在正义者的心里,在能够参加政治的理想里。就像对话者格劳孔问苏格拉底的那样,那个合意的城邦在哪里?那个理想中的城邦在哪里?

或者,这种合意和理想就是正义本身,“因此,无论从什么角度出发,结论都是:主张正义有利说的人是对的,主张不正义有利说的人是错的。因为,无论考虑到的是快乐、荣誉还是利益,主张正义有利说的人论证是对的,而反对者则是没有理由的,对自己所反对的东西是没有真知的。”经过辩论、经过阐述,经过对话,又回到正义和不正义的讨论中来,这反复而得出的正义观到底要推翻什么?从一开始似乎误解就存在,传统的正义观认为,正义就是拿了别人的东西照样归还,欠别人债务要还债;而朋友之间的正义就是要与人为善,而不是与人为恶,帮助朋友是正义的,伤害朋友也是正义的–正义总结起来就是给每个人以恰如其分的报答,这便是所谓的“还债”。这是西蒙尼得的正义观,而克法洛斯的儿子玻勒马霍斯认为,正义就是给每个人以适如其份的报答,正义在平时也有用处,帮助朋友,伤害敌人是正义的,伤害不正义的人,帮助正义的人,算是正义。而除此之外,还有色拉叙马霍斯激进的正义观:正义就是强者的利益,即正义就是当时政府的利益,政府制定法律明告大家,凡是对政府有利的对百姓就是正义的;谁不遵守,他就有违法之罪,又有不正义之名。在任何国家里,所谓正义就是当时政府的利益,不论是国家、家庭、军队或者任何团体里面,不正义首先使他们不能一致行动。不正义的人根本不能合作。格劳孔的普遍正义观是:正义的人生活得比较有益。

不管是传统正义观,还是强者正义观,利益正义观,在苏格拉底的对话中,都一一进行了辩驳,比如“还债论”,苏格拉底的问题是:“当金钱没用的时候,才是正义有用的时候吗?”又或者说,如果正义仅仅对于无用的东西才是有用的,那么正义也没有什么了不起的。“那么,一个正义的人,既善于管钱,也就善于偷钱啰?”对于强者论,苏格拉底说,如果正义是强者的利益,那么服从强者就是服从统治者,就是正义,但是立法者有时候却也会犯错,关键的问题是统治者统治并不是为了自身的利益,而是应该为他的统治对象服务的,“一切营运部署都是为了对象,求取对象(弱者)的利益,而不是求取强者的利益。”

对于格劳孔正义的有益论,其实是一种实用主义的正义观,或者这种有益是指和物质、权力、金钱有关的好处,而苏格拉底的问题是:“事物之所以能发挥它的功能,是不是由于它有特有的德性;之所以不能发挥它的功能,是不是由于有特有的缺陷?”也就是说,如果在这种实用主义面前,心灵失去了特有的德行,如何去发挥其功能?“正义者是快乐的,不正义者是痛苦的。”在他看来,痛苦不是利益,快乐才是利益。所以在这种物质利益和快乐利益的对话中,正义的讨论渐渐趋向于关于善与恶的讨论,在格劳孔阐述了正义的本质和起源、正义付诸行动是不得已而为之,以及不正义的人日子过得比正义者还要好的困境之后,苏格拉底便展开了他的理想国版图,从城邦的建立和统治开始,论及人自身的利益、幸福、善良和智慧,“如果你愿意的话,让我们先探讨在城邦里正义是什么,然后在个别人身上考察它,这叫由大见小。”而这种论述的目的,正如格劳孔所说:“我要你赞扬的正义就是指这个–正义本身赐福于其所有者;不正义本身则贻祸于其所有者。”

从城邦到人自身,苏格拉底选择论述的起点却是人,“你知道,凡事开头最重要。特别是生物。在幼小柔嫩的阶段,最容易接受陶冶,你要把它塑成什么型式,就能塑成什么型式。”所谓性本善,所以在孩童时代,教育的意义就显得特别重要,苏格拉底认为,母亲给孩子们讲故事要选择那些已经审定的故事,“用这些故事铸造他们的心灵,比用手去塑造他们的身体还要仔细。”已经审定的故事是最优美高尚的故事,是远离丑恶远离虚假的故事,而在苏格拉底看来,丑恶的假故事却无处不在,这些故事“没有能用言词描绘出诸神与英雄的真正本性来”,而且,“最荒唐莫过于把最伟大的神描写得丑恶不堪”,也就是说,将神描写得丑陋是对神的亵渎,是违反神的本质的,“神既然是善者,它也就不会是一切事物的原因”,也就是说,“神和一切属于神的事物,无论如何都肯定是处于不能再好的状态下。”神不会产生恶,不会“乔装来异乡,变形幻影访城邦”,也不会讲关于普罗图斯和塞蒂斯的谎话,当然,“也不许在任何悲剧和诗篇里,把赫拉带来,扮作尼姑”。所以,苏格拉底对于对神的种种谎言迎头痛击实际上开始否定史诗等文艺作品中关于神的变形的描写,首当其冲便是荷马史诗,所以苏格拉底建造理想国的的减法便开始了,他要求诗歌、悲剧里删除“悲惨的科库托斯河”、“可憎的斯土克斯河”、“阴间”、“地狱”、“死人”、“尸首”等使人听了毛骨悚然的名词,还要删除英雄人物的嚎啕痛哭,删去著名作者所作的那些挽歌,“也不应该老是喜欢大笑。一般说来,一个人纵情狂笑,就很容易使自己的感情变得非常激动。”要有自我克制的美德,但是不能让他们纳贿贪财,也不应该去要年轻人认为,神明会产生邪恶,英雄并不比一般人好。

如此种种,所谓净化,使神性只站在善的一面,而从来没有谎言,没有变形,而对于人如何将故事,苏格拉底认为,“们必须寻找一些艺人巨匠,用其大才美德,开辟一条道路,使我们的年轻人由此而进,如入健康之乡;眼睛所看到的,耳朵所听到的,艺术作品,随处都是;使他们如坐春风如沾化雨,潜移默化,不知不觉之间受到熏陶,从童年时,就和优美、理智融合为一。”从诗歌、音乐、体育的教育中,让孩子拥有健康、拥有美,拥有爱,拥有节制:“复杂的音乐产生放纵;复杂的食品产生疾病。至于朴质的音乐文艺教育则能产生心灵方面的节制,朴质的体育锻炼产生身体的健康。”而经过这样的教育与训练,从童年、青年以至成年,都能够无懈可击,而这些人将成为国家的统治者和护卫者。

“当他生的时候应该给予荣誉,死了以后给他举行公葬和其他的纪念活动。”这是理想城邦的代表,在苏格拉底看来,护卫者必要的条件是:“第一,除了绝对的必需品以外,他们任何人不得有任何私产。第二,任何人不应该有不是大家所公有的房屋或仓库。至了他们的食粮则由其他公供应,作为能够打仗既智且勇的护卫者职务的报酬,按照需要,每年定量分给,既不让多余,亦不使短缺。”而这种没有私产按需非配的模式是为了让他们过最幸福的生活,而只有护卫者拥有了幸福,这个国家才会拥有全体公民的最大幸福,而“我们的首要任务乃是铸造出一个幸福国家的模型来,但不是支离破碎地铸造一个为了少数人幸福的国家,而是铸造一个整体的幸福国家”。在幸福的国家最有可能找到正义,而在最糟的城邦里是最有可能找不到正义的。那么什么是幸福的国家?什么是正义的国家,在苏格拉底看来,国家必须具备四种品质:智慧、勇敢、节制和正义,而拥有这四种品质的前提是,每个人都做自己应该做的事情,不论是生意人、辅助者,还是护国者,这三种自然人代表着节制、勇敢和智慧,所以当他们各做各的事情的时候,城邦是正义的,而“当一个国家最最象一个人的时候,它是管理得最好的国家”,那么这正义的城邦必定要有一个统治者,在苏格拉底看来,最好的国王和统治者便是“严肃认真地追求智慧”的哲学家。

“哲学家是智慧的爱好者,他不是仅爱智慧的一部分,而是爱它的全部。”哲学是爱智慧,而这种智慧是全部,就像神对于善一样,也是全部,没有变形,所以真正的哲学家就是“那些眼睛盯着真理的人”。所谓真理就是能认识事物本身,又能将事物本身和许多个别东西混淆开来,这就是关于“有”的知识,“知识天然地与有相关,知识就是知道有和有者的存在状况”,与它对应的是“无”,而与知识最大的区别这就是“意见”,所以苏格拉底将人的灵魂比作眼睛,“当他注视被真理与实在所照耀的对象时,它便能知道它们了解它们,显然是有了理智。但是,当它转而去看那暗淡的生灭世界时,它便只有意见了,模糊起来了,只有变动不定的意见了,又显得好象是没有理智了。”

在苏格拉底看来,人有四种灵魂状态:“相当于最高一部分的是理性,相当于第二部分的是理智,相当于第三部分的是信念,相当于最后一部分的是想象。”在这个灵魂状态体系中,苏格拉底将世界分成两个部分:“在第一部分里面,灵魂把可见世界中的那些本身也有自己的影象的实物作为影象;研究只能由假定出发,而且不是由假定上升到原理,而是由假定下降到结论;在第二部分里,灵魂相反,是从假定上升到高于假定的原理;不象在前一部分中那样使用影象,而只用理念,完全用理念来进行研究。”所以在这个灵魂可能认识的世界里,就有了知识和意见,就有了形式和理性,这便是那个著名的“洞穴”:

受过教育的人与没受过教育的人的本质让我们想象一个洞穴式的地下室,它有一长通道通向外面,可让和洞穴一样宽的一路亮光照进来。有一些人从小就住在这洞穴里,头颈和腿脚都绑着,不能走动也不能转头,只能向前看着洞穴后壁。让我们再想象在他们背后远处高些的地方。有东西燃烧着发出火光。在火光和这些被囚禁者之间,在洞外上面有一条路。沿着路边已筑有一带矮墙。矮墙的作用象傀儡戏演员在自己和观众之间设的一道屏障,他们把木偶举到屏障上头去表演。

囚犯在洞穴中,被捆绑住的身体让他们只看见白墙上的影子,所以他们会以为影子就是真实的东西。而当最后一个人挣脱了枷锁,看到了洞口以外的真实事物的时候,他才知道那些影子其实只是虚幻的事物,但是其他人都不会相信他,并且认为他比逃出去之前更加愚蠢,他们宣称,除了墙上的影子之外,世界上没有其他东西了。“形式”其实就是那阳光照耀下的实物,而我们的感官世界所能感受到的不过是那白墙上的影子而已。不懂哲学的人能看到的只是那些影子,而哲学家则在真理的阳光下看到外部事物。“把地穴囚室比喻可见世界,把火光比喻太阳的能力。如果你把从地穴到上面世界并在上面看见东西的上升过程和灵魂上升到可知世界的上升过程联想起来,你就领会对了我的这—解释了,既然你急于要听我的解释。”只是对于更多的人来说,他们都是囚徒,他们只生活在影子的“真实”里,所以作为那个跑出去的人,那个看见真理的人,就像哲学家一样,用很大的努力才能最后看见善的理念。

灵魂转向,是苏格拉底提出的寻找真理的方法:“即一种使灵魂尽可能容易尽可能有效地转向的技巧。它不是要在灵魂中创造视力,而是肯定灵魂本身有视力,但认为它不能正确地把握方向,或不是在看该看的方向,因而想方设法努力促使它转向。”转向的目的是发现灵魂中最高的知识,是看见善,并上升到一个高度,而转向的方法上,他提出建立相关的学科体系,包括“能把灵魂引导到真理”的算术和算学,包括“对象乃是永恒事物”的几何学,包括“能使灵魂的视力大大地向下转”的天文学,也包括“能够不用假设而一直上升到第一原理本身”的辩证法。

苏格拉底建立的学科体系,是为了使灵魂能够更好地发现善,发现真理,而他却将诗歌排除在外,因为在他看来,那些悲剧诗人只是模仿者,“自然地和王者或真实隔着两层”–是对影像的模仿,不是对真实的模仿,也就是说诗歌是无法达到灵魂的高度的,有哪个诗人(无论古时的还是现时的)曾被听说帮助什么病人恢复过健康?哪一个城邦是因为你而被治理好了的?有哪一个城邦把自己的大治说成是因为你是他们的优秀立法者,是你给他们造福的?你曾听说过荷马活着的时候有过什么战争是在他指挥或赞划下打胜了的吗?所以,“从荷马以来所有的诗人都只是美德或自己制造的其它东西的影像的模仿者”,而“模仿术是低贱的父母所生的低贱的孩子”,所以苏格拉底认为,拒绝让诗人进入治理良好的城邦,就是杜绝他们激励、培育和加强心灵的低贱部分,以致去毁坏理性部分,同时也是为了杜绝建立一个恶的政治制度。

灵魂转向,看见真理,哲学家作为统治者,自然人做着自己的事,当然还有儿童共有,妇女共有,婚姻神圣,没有极权和奴役,而这一切就是一个正义的城邦,一种快乐的生活,就是理想国,就是天上的原型,只不过这在对话中构建的理想国既不在现在存在,也不在将来存在,他就是厄洛斯的一个火葬之前的梦。在现实的对应,则是柏拉图的政治失意,与斯巴达的战争造成雅典民主制失利,继而“三十僭主”上台执政,而“三十僭主”转而又被新的代议制政府取代,当公元前399年,柏拉图的老师苏格拉底受审并被判死刑,柏拉图对现存的政体完全失望,于是开始游遍意大利、西西里岛、埃及、昔兰尼等地以寻求知识。但是那个理想国,那种灵魂的高度一直没能在柏拉图的生活中出现,“当初我对于政治,雄心勃勃,但一再考虑,看到政局混乱,我榜徨四顾,莫知所措。我反复思之,唯有大声疾呼,推崇真正的哲学,使哲学家获得政权,成为政治家,或者政治家奇迹般地成为哲学家,否则人类灾祸总是无法避免的。”这在柏拉图《书札》第七中的话依然只是那个虚拟宇宙中的图景,只是一个摹本,就像通过对话,通过“苏格拉底”,“都只是美德或自己制造的其它东西的影像的模仿者”,所以,哲学家的柏拉图和那个合意却遥远的理想国之间也永远隔着两层。

任何技艺都不是为它本身的,而只是为它的对象服务的。

我想我们也有必要承认同样的道理,那就是任何统治者当他真是统治者的时候,不论他照管的是公事还是私事,他总是要为受他照管的人着想的。

没有一种技艺或统治术,是为它本身的利益的,而是像我们已经讲过的,一切营运部署都是为了对象,求取对象(弱者)的利益,而不是求取强者的利益。

所以正义者是快乐的,不正义者是痛苦的。

你知道,凡事开头最重要。特别是生物。在幼小柔嫩的阶段,最容易接受陶冶,你要把它塑成什么型式,就能塑成什么型式。

我们鼓励母亲和保姆给孩子们讲那些已经审定的故事,用这些故事铸造他们的心灵,比用手去塑造他们的身体还要仔细。

因此我们要特别注意,为了培养美德,儿童们最初听到的应该是最优美高尚的故事。

大致是这样的:应该写出神之所以为神,即神的本质来。无论在史诗,抒情诗,或悲剧诗里,都应该这样描写。

假使有人说,神虽然本身是善的,可是却产生了恶。对于这种谎言,必须迎头痛击。(讲这种话是渎神的)

神和一切属于神的事物,无论如何都肯定是处于不能再好的状态下。

因此看来,神是绝对不能有许多形相的。

神和人都尽善尽美,永远停留在自己单一的既定形式之中。

不许任何诗人这样对我说:诸神乔装来异乡,变形幻影访城邦。也不许任何人讲关于普罗图斯和塞蒂斯的谎话,也不许在任伺悲剧和诗篇里,把赫拉带来,扮作尼姑,

神在言行方面都是单一的、真实的,他是不会改变自己,也不会白日送兆,夜间入梦,玩这些把戏来欺骗世人的。

对于一般人来讲,最重要的自我克制是服从统治者;对于统治者来讲,最重要的自我克制是控制饮食等肉体上快乐的欲望。

因此很明白,婚姻大事应尽量安排得庄严神圣,婚姻若是庄严神圣的,也就能是最有益的。

我们可以推断:最好的男人必须与最好的女人尽多结合在一起,反之,最坏的与最坏的要尽少结合在一起。最好者的下一代必须培养成长,最坏者的下一代则不予养育,如果品种要保持最高质量的话;除了治理者外,另人不应该知道这些事情的进行过程。

但是如果诗人处处出现,从不隐藏自己,那么模仿便被抛弃,他的诗篇就成为纯纯粹粹的叙述。

诗歌与故事共有两种体裁:一种完全通过模仿,就是你所说的悲剧与戏剧;另外一种是诗人表达自己情感的,你可以看到酒神赞美歌大体都是这种抒情诗体。第三种是二者并用,可以在史诗以及其它诗体里找到。

同一人也不可能既是好的朗诵者,又是好的演员。

那么,好言词。好音调、好风格、好节奏都来自好的精神状态

我们必须寻找一些艺人巨匠,用其大才美德,开辟一条道路,使我们的年轻人由此而进,如入健康之乡;眼睛所看到的,耳朵所听到的,艺术作品,随处都是;使他们如坐春风如沾化雨,潜移默化,不知不觉之间受到熏陶,从童年时,就和优美、理智融合为一。

过分的快乐有如过分的痛苦可以使人失态忘形。

那么,正确的爱与纵情任性,泾渭分明。真正的爱者与被爱者不与淫荡之徒同其臭味。

音乐教育的最后目的在于达到对美的爱。

复杂的音乐产生放纵;复杂的食品产生疾病。至于朴质的音乐文艺教育则能产生心灵方面的节制,朴质的体育锻炼产生身体的健康。

一个错误意见离开学好了的人是自愿的离开,一切正确意见的离开是不自愿的离开。

我们建立这个国家的目标并不是为了某一个阶级的单独突出的幸福,而是为了全体公民的最大幸福;因为,我们认为在一个这样的城邦里最有可能找到正义,而在一个建立得最糟的城邦里最有可能找到不正义。

当前我认为我们的首要任务乃是铸造出一个幸福国家的模型来,但不是支离破碎地铸造一个为了少数人幸福的国家,而是铸造一个整体的幸福国家。

我国的领袖们必须坚持注视着这一点,不让国家在不知不觉中败坏了。他们必须始终守护着它,不让体育和音乐翻新,违犯了固有的秩序。他们必须竭力维护着。

我们的孩子必须参加符合法律精神的正当游戏。因为,如果游戏是不符合法律的游戏,孩子们也会成为违反法律的孩子,他们就不可能成为品行端正的守法公民了。

节制就是天性优秀和天性低劣的部分在谁应当统治,谁应当被统治–不管是在国家里还是在个人身上一—这个问题上所表现出来的这种一致性和协调。

每个人必须在国家里执行一种最适合他天性的职务。

特定性质的东西关系着特定性质的相关者,仅本身的东西关系着仅本身的相关者。

如果一个人的激情无论在快乐还是苦恼中都保持不忘理智所教给的关于什么应当惧怕什么不应当惧怕的信,那么我们就因他的够靖部分而称每个这样的人为勇敢的人。

当人的这三个部分彼此友好和谐,理智起领导作用,激情和欲望一致赞成由它领导而不反叛,这样的人不是有节制的人吗?

那么,对于一个国家来讲,还有什么比闹分裂化一为多更恶的吗?还有什么比讲团结化多为一更善的吗?

当一个国家最最象一个人的时候,它是管理得最好的国家。

哲学家是智慧的爱好者,他不是仅爱智慧的一部分,而是爱它的全部。

知识天然地与有相关,知识就是知道有和有者的存在状况。

我们必须把关于“无”者称作无知,把关于“有”者称作知识

最优秀哲学家的无用其责任不在哲学本身,而在别人不用哲学家。

现行的政治制度我所以怨它们,正是因为其中没有一种是适合哲学本性的。

我们所构想的体制是曾经实现过的,或正在实现着,或将会实现的,只要是哲学女神在控制国家。

我们说,作为多个的东西,是看见的对象,不是思想的对象,理念则是思想的对象,不是看见的对象。

人的灵魂就好象眼睛一样。当他注视被真理与实在所照耀的对象时,它便能知道它们了解它们,显然是有了理智。但是,当它转而去看那暗淡的生灭世界时,它便只有意见了,模糊起来了,只有变动不定的意见了,又显得好象是没有理智了。

这个世界划分成两个部分,在第一部分里面,灵魂把可见世界中的那些本身也有自己的影象的实物作为影象;研究只能由假定出发,而且不是由假定上升到原理,而是由假定下降到结论;在第二部分里,灵魂相反,是从假定上升到高于假定的原理;不象在前一部分中那样使用影象,而只用理念,完全用理念来进行研究。

把地穴囚室比喻可见世界,把火光比喻太阳的能力。如果你把从地穴到上面世界并在上面看见东西的上升过程和灵魂上升到可知世界的上升过程联想起来,你就领会对了我的这—解释了,既然你急于要听我的解释。

在可知世界中最后看见的,而且是要花很大的努力才能最后看见的东西乃是善的理念。

我们作为这个国家的建立者的职责,就是要迫使最好的灵魂达到我们前面说是最高的知识,看见善,并上升到那个高度;而当他们已到达这个高度并且看够了时,我们不让他们象现在容许他们做的那样。

我的朋友,请不要强迫孩子们学习,要用做游戏的方法。你可以在游戏中更好地了解到他们每个人的天性。

一个安排得非常理想的国家,必须妇女公有,儿童公有,全部教育公有。不论战时平时,各种事情男的女的一样干。他们的王则必须是那些被证明文武双全的最优秀人物。

有多少种不同类型的政制就有多少种至同类廷型的人们性格。你不要以为政治制度是从木头里或石头里产生出来的。不是的,政治制度是从城邦公民的习惯里产生出来的;习惯的倾向决定其它一切的方向。

政治制度的变动全都是由领导阶层的不和而起的。

不顾一切过分追求自由的结果,破坏了民主社会的基础,导致了极权政治的需要。

无论在个人方面还是在国家方面,极端的自由其结果不可能变为别的什么,只能变成极端的奴役。

可怕的强烈的非法欲望事实上在每一个人的心里,甚至在一些道岸然的人心里都有。它往往是在睡梦中显现出来的。

僭主的天性是永远体会不到自由和真正友谊的滋味的。

如果爱利和爱胜的欲望遵循知识和推理的引导,只选择和追求智慧所指向的快乐,那么它们所得到的快乐就会是它们所能得到的快乐中最真的快乐;并且,由于受到真所引导,因而也是它们自己固有的快乐,如果任何事物的最善都可以被说成最是自己的话。我们可以这么说吗?

我认为僭主暴君离真正的固有的快乐最远,王者离它最近。

我认为神由于知道这一点,并且希望自己成为真实的床的真正制造者而不只是一个制造某一特定床的木匠,所以他就只造了唯一的一张自然的床。

悲剧诗人既然是模仿者,他就像所有其他的模仿者一样,自然地和王者或真实隔着两层。

模仿只是一种游戏,是不能当真的。想当悲剧作家的诗人,不论是用抑扬格还是用史诗格写作的,尤其都只能是模仿者。

模仿术乃是低贱的父母所生的低贱的孩子。

不能让荣誉、财富、权力,也不能让诗歌诱使我们漫不经心地对待正义和一切身美德。

一切能毁灭能破坏的是恶,一切能保存有助益的是善。

灵魂是不死的,它能忍受一切恶和善。让我们永远坚持走向上的路,追求正义和智慧。这样我们才可以得到我们自己的和神的爱,无论是今世活在这里还是在我们死后(象竞赛胜利者领取奖品那样)得到报酬的时候。我们也才可以诸事顺遂,无论今世在这里还是将来在我们刚才所描述的那一千年的旅程中。