|

编号:X38·2160720·1315 |

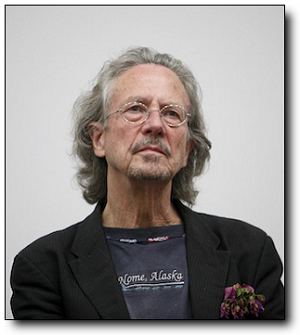

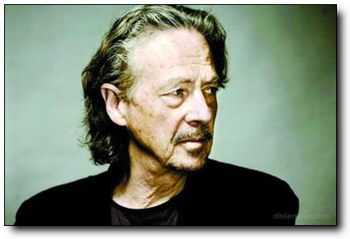

| 作者:【奥地利】彼得·汉德克 著 |

| 出版:上海世纪出版股份有限公司 |

| 版本:2016年02月第一版 |

| 定价:49.00元亚马逊19.60元 |

| ISBN:9787208132290 |

| 页数:305页 |

“当人们还年轻的时候,生命是那么的漫长,无法度量。人们总认为面前有太多的东西,而自己才走了一小段旅程。所以,他们把这个或那个推到一旁,打算以后再重新捡起。可是当人们把它捡起来时才发现,自己已经老去。”对于人生来说,年轻和年老,构成了不同的时刻,而在这样一个舞台里,我们何时进入未知的田野?我们如何能看见衰老的蝴蝶?《形同陌路的时刻》是彼得·汉德克60年代末所开创的实验戏剧的延续,而他又一反所有的传统规则,让读者和观众领受到一出没有言语别出心裁的剧,一出只有“叙事者”在叙事的剧。其中包含汉德克三个剧本《不理性的人终将消亡》、《形同陌路的时刻》和《筹划生命的永恒》。各种人物在这个中心相互碰面,相互妨碍,共同组成群体,然后又使之解体。在作者充满寓意和讽喻的笔下,这个包罗万象、千奇百怪、最终变得昏暗的世界舞台或许就是汉德克所感受的现实世界的微缩。

《形同陌路的时刻》:死亡是你唯一的法律

他只能在世界的边缘像鬼魂一样出没,从一个边境被驱逐到另一个边境,这个犹太人意义上永久的国王,昨日还是电影里的群众演员,今天却成了一个鸡贼。

——《筹划生命的永恒》

国王变成尸体,思想变成碎片,王权成为纸牌,一个国家的土地在哪里,国王的臣民在哪里?当白痴开始成为叙述者,当囚犯成为人民,一个国家如何成为永恒意义上的象征?当首领说出“随着这具尸体的消失,地球上最后一位国王也消失”的时候,仿佛在眼前的都是自己叛乱下的世界,仿佛在混乱中能找到一种维持的秩序。

秩序是不是就是王国不可更改的一部分?永久的国王对于飞地来说,不仅仅是一种统治的象征,他代表的是对于永恒之物的追求。犹如在荒原之上,仿佛是搁浅的小船,飞地却在自由的天空下,变成空荡荡的存在,覆灭或许是缺少了祖先的庇护,缺少宗教的救赎,那个末代国王的母亲,似乎也没有了家族的传承,父亲在哪里?只不过是一个一丝不挂的外祖父,他是家族最后的象征,是飞地孤独世界的守护者,但是一丝不挂也是飞地现实的反应,它被包围,被孤立——处在别人的语言中,“外语”正在消灭飞地,正在将这个小船变成一具尸体。但是对于外祖父来说,飞地却存在着自己的一切法则:“飞地是一片广阔的土地,它拥有自己的源泉、自己的法律和自己的真诚,每一个远道而来的人在经历了旅途的不真诚之后,先是心灵上为之一震,可是接着又会焕然一新。”

并非是一种守旧,在外祖父的世界里,飞地在被包围现实里需要的是一种突围,“复仇!复仇?正义。”是他挂在嘴边的话,三种状态,一种是强烈的渴望,一种是不确定的质疑,而最后却是平缓的语气,复仇不管有多少困难,其最终指向的一定是正义,带句号的正义,是飞地最后的目标,当一次战争发生,当第二次战争发生,对于夹在在其中的飞地来说,正义其实和外祖父一样,成为一个虚拟的目标,成为一个象征的符号。

对于飞地来说,不是战争摧毁了秩序,而是自我世界里的颠乱,穿着传统飞地服装的姐妹俩,都有着隆起的腹部,在她们的身体里存放着飞地未来的希望。新生命,必须承担起复仇的计划,必须承担起正义的希望,可是他们的父亲在哪里?即使一个是被暴力所胁迫而带来的生命,一个是欲望满足而生成的孩子,但是他们的父亲都在这场战争中失踪,他们是“逃跑的英雄”,在这个被“外语”围困的世界里,没有了父亲和父权,仅凭一丝不挂的外祖父,他们如何能成为新的国王,如何能带领飞地重新获得焕然一新的秩序?

战争摧毁,父亲失踪,而当姐妹生下这两个孩子,也完全带着病态的身体和意识,菲利普·维加二世和巴勃罗·维加二世,曾经在外祖父的期待中,要成为复仇的英雄,“挣脱胎盘出来吧,娘胎里的小子们,你们听着吧:你们应该成为这里的首批起义者,要将矛头对准那些暴政的罪魁,而不是指向自家人。”但是当外祖父最终被追击陌生人的两个宪兵杀死的时候,他最后一句话变成了诅咒:“千疮百孔的小船!千疮百孔的大门!千疮百孔的马车!千疮百孔的世界!你们别打扰我,所有的人!”

这不是充满阳光的时代,这也不是生命的永恒,姐姐遭遇了强暴,而巴勃罗的出生,变成了又一个被强暴制造的符号。而妹妹在生产菲利普的时候,却想到了和孩子的父亲在一起的夜晚,当夜晚全部沉淀为欲望,生命的永恒意义也被解构了——对于飞地来说,这变成了一种宿命,一种没有父亲的宿命,一种被抽取了永恒的宿命。而成为人民的囚犯,却发出了这样的感慨:“为什么这里从来没有发生过什么?没有战役,没有缔结和平,没有从窗口坠落。我们这个地区甚至连一个土生土长的传说都没有。”在白痴看来,曾经的王国里有国王的统治,有如梦一般的秩序,甚至当沉入地下,也是为了告别那种虚荣的表象,为了告别不满弹坑的历史。

而这一切都已经灰飞烟灭,和被包围的飞地现实一样,所有人都开始胡言乱语,如白痴一样,解构了关于秩序的叙说,而兄弟俩在追寻那一种秩序的过程中,却遭遇了攻击他们吗的孩子,甚至最终戴防毒面具的人逐出舞台。在找寻的过程中,巴勃罗和菲利普,似乎也走向了两条不同的道理,一个像赫拉克利特所说,一切都在流动,流动的世界当然没有永恒,而他需要的是一种具有法律效力、公平的法律体系,而菲利普却想着那个缺席的父亲,“他创作了《战争与和平》一书,画了蒙娜丽莎的乳房,谱写了‘雪地网舞曲’。我将来要和他赛跑。他最终将会换掉灯管里坏掉的灯泡。他将会保护我,免遭敌人的入侵。”

两种不同取消现在的表达,法律和父权,真实的法律和虚拟的父权,强有力的法律和仅仅保护自己的父亲,都要通向永恒,却在被包围的现实里,那个拯救的上帝又在哪里?那个“背上也长满了毛发,屁股上还有一颗胎痣”的父亲在哪?“我干吗非要为了见到自己的父亲,去国外找他呢?他应该到这儿来,到我们这儿来,到他的亲人身边。如果要来的话,那他别再像当年那样,作为入侵者,而是以客人的身份。”呼唤逃跑英雄,呼唤战争,呼唤返回宿命,甚至呼唤一种虚拟的统治来维持秩序,可是对于一个王国来说,对于残疾的国王来说,飞地是不是仅仅是一个把自己的父亲当成敌人而入侵的乌托邦?

那么臣民在哪?是囚犯而换下衣服变成的人民,是曾经作为叙述者的白痴?但是父亲缺失又制造的父权,对于王国来说,则意味着在面对另一种入侵的时候手足无措,那些空间排挤帮门野蛮地打砸、踩踏、火烧飞地的物品,他们的首领不让叙述者说话。对于飞地来说,需要的是自己的语言,自己的永恒法则,自己父亲意义下的生命。所以到来的女叙述者,法律的渴望,以及消灭了天性的敌人,都成为新秩序建设中的力量,因为对于飞地来说,重要的不是过去,不是现在,而是将来。“从上一次战争到现在,再到将来”标注在这个故事的开头,战争、混乱,残暴,甚至死亡,都在过去中让飞地走向了覆灭,而叙说之于语言,成为夫妻之于生命,以及巴勃罗之于父亲,都在向着未来的某一个方向前进:“从今天起,这里不再是一个飞地,而是一个独立的国家。地球上所有其他国家都已承认了我们是独立区域,是独立国家,是如今世界上1007个国家中的一个新成员。”

但仅仅是独立的国家还不够,这不是在舞台上的演出,未来不是写在开头的一句注释,对于飞地来说,需要的是永恒的秩序,永恒的生命。“我要为我们的国家创立一部宪法。一个在这里适用的法律,一部又一部全都是新的。没有这样一部新的法律,阳光、色彩、图像、舞蹈、音乐、声音和幽静在当今的历史条件下只会是偶然的,缺少活动空间和基础。一部法律,它不是限制生存,而是替代生存,或者既限制又替代生存。”国王巴勃罗把法律看成是永恒的守护者,其实是要把所谓的天性,所谓的出生,所谓的秩序,都归结在一种不变的现实里,只有不变,才会永恒。

所以首领的破坏,叙述者的肮脏,陌生人的迷惘,都以一种破坏的方式逆向构建了不被破坏的永恒法律,“那些新的人权:向往远方的权利,天天如此。审视空间的权利,天天如此。享有夜风拂面的权利,天天如此。一条新的基本禁令:禁止忧虑。这个法律的主导思想是:省去,彻底省去,省去任何信息和宣告。由渴望和审慎构成的法律!”省去,彻底的省去,省去王权,省去父权,省去土地的争夺,省去臣民的投靠,只剩下法律自身,只剩下永恒自身,“这将意味着:永久的和平,人类的长生不老。来吧,现身吧,蝴蝶,像风筝一样大。”

但是,永恒是不是不死?但是首领却说过,“死亡是你唯一的法律”,就是说,唯有死亡才是永恒的,“筹划生命的永恒”却最后走向了死亡的永恒,这悖论的后面就如语言的巴别塔一样,飞地曾经也保留着属于自己的语言,可是为什么女叙述者会用呼唤的方式编织新的语言?新的法律是对于旧秩序的颠覆,还是将回归到宿命的循环之中?其实只是一种形式而已,法律和语言,生命和死亡,在具体呈现中,它其实也远离了永恒意义,而真正的永恒是:“这话却离你甚近,就在你口中,在你心里,使你可以遵行。”

在口中,在心里,这是语言的终极意义,这也是生命的终极意义,所以一部关于王国的戏剧,告别“电影里的群众演员”,告别了各式的“鸡贼”,甚至告别了巴别塔,重新走向了没有疾病,没有历史,没有死亡的永恒状态。这仿佛是一个重归理性的寓言,就如另一个标题所说,“不理性的人终将消亡”,指向的也是一种死亡,那么这样一种人是不是也是“”电影里的群众演员”?群众演员在舞台上,在电影里,甚至在自己的回忆中,是不是就是一个被遮掩的自己?奎特作为一个企业主,在那个尔虞我诈的城市里,在竞争激烈的商品社会里,如何看见不是群众演员的自己?如何抵达永恒意义的理性?

生产大众产品,制造“被偷商品名单”,压低价格,这是一种竞争哲学,这是一种生存规则,奎特能够在这样的社会里立足不倒,似乎已经完全适应了这个社会,甚至他自己也成了规则的制造者。“我总是把我的产品放到最显眼的位置。这个活动我一直在做,直到把卢茨打垮为止。”而奎特的朋友和企业主哈尔德、冯·武尔瑙、贝尔托德·科尔伯-肯特、卡尔-海因茨·卢茨呢?甚至那个叫弗朗茨·基尔布的小股东,也在这样一种商品社会中获取属于自己的一部分,天主教堂下属公司的神甫企业家科尔伯-肯特不穿神甫袍,“只是套了一个白色的假领”,企业主卢茨则利用便宜的妇女劳动力,在他看来,“她们会故意怀上孩子,而不是因为必须生个小孩。”而基尔布,则是一个肆无忌惮的人,他的格言是:“支持我的人不会从我这儿得到什么;但是反对我的人,我一定要给他点颜色看看。”

寡廉鲜耻、刻薄吝啬、令人讨厌,欺诈工人,这便是这个社会的群像,“他们只想着钱。我早就说过,在他们的脑袋里,除了钱和荤段子,就没别的了。”在他们看来,只有利益,只有财富,甚至把这都说成是一种公众利益:“没有公众的利益,又哪里来的个人享受呢?”公众利益和个人享受,本身就存在着矛盾,而在奎特身上,却变成了感性和理性的分裂,他看见穿着睡袍的太太,看见涂着指甲油的脚趾,就会有一种强烈的厌恶感,就会产生可怕的孤独感。从某种意义上,这种厌恶和孤独,是奎特对于自我世界的维护,是不容于社会规则的逃避,甚至他会在电车拐弯的曲线里发现一种伤感,这种伤感让他具有艺术的气质,而他的理想似乎是是将感性的一切化解商品世界的残酷:“难以想象,没有诗歌,我们将如何做生意?”

在感性里伤感,在感性里惆怅,在感性里孤独,却仿佛在感性了找到了自我,但是这种自我却也是疯狂的,甚至是破坏性的,他在基尔布面前就说,“气氛,我要的就是气氛……”于是他摔破了一个又一个杯子,于是他叉开了双腿摊开了手掌看奇怪的电影,于是他渴望被别人问及而在保拉面前用头撞地,“爱情来了”,这是他在保拉面前说的话,疯狂、激情,把广告看成是创意世界的一部分的保拉,的确让奎特找到了一种表达感性情感的方式,正如他所说:“我宁可忍受最残酷的现实,也不能容忍最愉悦的非现实。”

用头撞地当然是一种残酷现实,甚至是一种绝望中的发泄,对于奎特来说,把自己放在回忆中,放在想象中,放在感性的艺术里,就是找到了在社会中失去的自我,“幻想一般是从解开某个陌生路人的鞋带或者扯掉他的鼻毛开始的,而在公众面前拉开裤拉链则是幻想的尾声。”就如他的心腹审视自己的时候所说,“我想不起来任何跟我个人有关的事情了”,那个在手册里的我只是一个面对“尊敬的大人”的渺小的自我,他给奎特朗读的小说《老鳏夫》就仿佛是两个在理性社会里失去自我的人的自我呓语:“可是当人们把它捡起来时才发现,自己已经老去。从起点眺望,生活是一片未知的田野;从终点回望,生活竟然不如两个脚背宽广。”

残酷而趋向于疯狂,奎特是真的能够告别理性走向感性的自我?感性的自我是不是奎特摆脱现实的另一个乌托邦?而其实,奎特所要蔑视的并非是只存在于理性世界的自己,“不,我也许会蔑视像我这样的人。”像我这样的人,其实就是一个镜像,他在脱了头发的梦里,在无声的电影里,在弯弯的曲线里,在保拉“爱情来了”的虚幻里,“最主要的是,我这张被伪装的脸已经坐在了观众席中。我期望在舞台上看到其他毫无伪装的脸。还有,我去剧院是为了放松自己。”一个我,一个被看见的我,一个被想象的我,却是一个永远无法逃出理性世界、无法走进自由世界的我。城市的轮廓在幕布后面隐隐约约,那一个真正的自我在悲剧的商品时代,也永远隐藏在身后。

所以,奎特所建立的也无非是一个残疾的王国,所建立的无非是一个巴别塔,所以在最后的时候,奎特看到的是一种永恒意义的死亡,“我的死期已近”的预言并不能让他找到摆脱的办法,他看见的还是地狱里的另一个理性,“地狱就是那些所谓的廉价物、便宜货。我想,只有奢侈的生活才让人舒坦。只有极其奢侈的生活才是人应该过的,简朴低成本的生活完全没有人性。”而当他紧紧抱住基尔布的时候,是想终结一种符号化的理性悲剧,基尔布倒在地上不再动弹,是一种残酷法则的破灭,而奎特自己却也终于奔跑着撞向岩石,一次一次,终于完成了最后“死期已近”的愿望。

世界的尽头是灰色的地毯,是展开的水果箱,是群蛇蠕动的画面,而这一切又像回到了那个只有“电影里的群众演员”的世界,再没有自我,再没有疯狂,再没有死亡,只有演员——他们是五个人、六个人,他们从左边进入,从右边钻出,他们是钓鱼人、老妪、消防员、球迷,他们是轮滑的人、地毯商、牛仔或牧马人、赤脚女人,而每一个行走在舞台上的群众演员,各自“表演着自己拿手的东西”。

他们是个体,他们却是“他们”,或者是彼此邂逅,或者是擦肩而过,或者是朝着同一方向,或者是纵横穿梭,即使舞台上变得空空如也,即使像在一个与世隔绝的小岛上,他们中的她和他,也都从来不曾离开这个形同陌路的世界,有人找到了自己的位置,有人摘掉了面具,可是所有人都在问:“我不知道我是谁”。不知道自己是谁,不知道谁是自己,而当舞台成为唯一的世界的时候,当群众演员成为他们的身份的时候,台下的观众起身,第一个,第二个,第三个,乃至无数的人走上舞台,无数人汇入人流,无数人不知道自己是谁,在来来往往,在往往来来的状态中,进入到“形同陌路的时刻”,而可悲的是,每一个人都变成了以为看见了自己的他,“他立刻融入其中,并且随着这个川流不息的队列扭来摆去,十分自然。”