|

编号:C55·2160619·1311 |

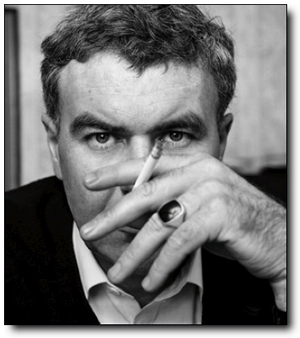

| 作者:【美】雷蒙德·卡佛 著 |

| 出版:译林出版社 |

| 版本:2010年01月第一版 |

| 定价:22.00元亚马逊12.80元 |

| ISBN:9787544710442 |

| 页数:185页 |

《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》是卡佛的成名作和公认的经典之作,收入《你们为什么不跳个舞》、《取景框》、《咖啡先生和修理先生》、《凉亭》、《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》、《还有一件事》等17个名篇。哑巴毁了我父亲的余生,男人和女人的爱逐渐沉重而摇摆不定,过生日的男孩在医院里等待死亡,爱得死去活来的十七岁男孩和女孩有了女儿……普通人有着普通人的愿望,做着再普通不过的事情,但他们发现自己在为生存而挣扎,无法获得在常人看来并不远大的人生目标。他们的生活中充满了窘困和不如意,婚姻破裂,失业,酗酒,破产。卡佛用极简的遣词、冷静疏离的叙事,表现现代社会中人的边缘性以及现代人脆弱的自我意识。卡佛想说,像一个人一样活着并非易事,而且,爱情不过是一种记忆罢了。

当我们谈论爱情时我们在谈论时间

我能听见我的心跳。我能听见所有人的心跳。我能听见我们坐在那儿发出的噪音,直到房间全都黑下来了,也没有人动一下。

——《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》

我听见心跳的时候,一定是有另外的人存在,另外的人可能是我一个人,可能是所有人,但是当房间全部黑下来的时候,一定是什么东西挡住了另外的人,一定是现场的情景把大家拖入到一体的世界里,没有人动一下,没有人站出来,没有人从黑下来的房间里走出去,他们和我,都不知道会发生什么,都不知道黑暗在什么时候过去。

一种引语,其实是回归到一个现场,听见心跳是一种现在时,黑暗是一种现在时,可是它分明被写进一本叫做《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》的书里,发生在一篇《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》的小说里,现在时早已经定型为一种虚构,那么虚构仅仅发生在1981年的小说集里?被引用,被听见,然后被阅读,虚构是无法逃逸的,雷蒙德·卡佛也是无法逃逸的,但是在这个场景发生之前,梅尔说过一句话:“酒没了。”而顺着这句话,梅尔后来的妻子特芮的问题是:“现在干吗呢?”

“现在干吗呢”是一个巨大的疑问,在问自己在问别人?特芮在问还是卡佛在问?“现在干吗呢?”其实可以还原到“当我们谈论爱情时我们在谈论什么”,那么这个问题就变成了:当我们谈论现在时我们在谈论什么?被谈论的现在时早已成了过去时,和一篇小说,一本小说集一样,在1981年的时间里才能称之为现在时,而1981年已经远去,1981年已经没有了酒,甚至没有了心跳——历史只是以一种反复的方式回归到虚构的时间里,所以在被这个问题围绕的现在,只不过是用一种虚构的方式听见心跳。

那么回到历史吧,1981年我不再现场,“我在对历史说再见。我亲爱的,再见。”再见的历史只属于卡佛的1981年,而这句话明明又出现在2012年的文本里,《我打电话的地方》,黑色封面,人民文学出版社,492页。这是卡佛的一本自选集,也是我第一次听见心跳的小说集,而当2012年也慢慢远去的时候,当2012年的酒再次没有了的时候,我的现在时已经是2016年了,秋天已经到来,阴雨却还绵绵,时间正以听见心跳的方式持续着。

1981年的历史,2012年的过去,以及2016年的现在,这是时间分布的三个端点,这是三次听见心跳的现场,我处在相邻一条线段的时候,却也面对了那个“现在干吗呢”的巨大疑问,小说是2012年阅读过的,而2016年是不是对于时间的重复经历?是不是对于文本的再次翻阅?相同的是作者雷蒙德·卡佛,相同的是译者小二,相同的是“献给苔丝·嘉拉佛”,相同的是“当我们谈论爱情时我们在谈论什么”,但是当“你们为什么不跳个舞”的疑问,当“凉亭”的叙事,当“家门口就有这么多的水”的悬案,当“第三件毁了我父亲的事”的悲剧,当“严肃的谈话”的叹息,当“平静”的生活,当“还有一件事”的无奈全部被标注在已阅的“★”后面的时候,是不是该取消已经发生的时间?是不是在寻找一种没有发生的现在时?

是的,在时间里,有过再见的历史,有过遗忘的记忆,有过重复的故事,但是当时间带来了不同的体验,听见了不同的心跳,一定有另外的人存在,可能是我一个人,可能是所有人,他们在《鸟人》的世界里对世界进行了最长长镜头的俯视,他们在《人生交叉点》里编织了关于命运生死之间的“九连环”,所以当《我打电话的地方》以黑色封面成为一个现场的时候,再次翻开就是撇除了封面的隐喻,撇除了时间的象征,撇除了历史的在场,而变成了新的虚构,新的现实,以及新的雷蒙德·卡佛,就如那一句话所说:“比如,可以这么说,娶一个妻子就像拥有一段历史。”

娶一个妻子是关于历史的叙述,是关于时间的故事,它是完成时,但是总是在现在发生。妻子首先是现在的妻子,而妻子对面的丈夫也是现在的丈夫,“宝贝,我们先拥抱一会儿,然后你去给我们做一顿丰盛的晚餐。”这是我对回来的妻子玛娜说的话,看上去其乐融融,看上起相敬如宾,看上去恩爱无比,可是在拥抱之前,在做丰盛的晚餐之前,历史就打破了夜晚的氛围,玛娜对我说的是:“去洗洗手。”洗手是为了洗去肮脏的东西,洗手是为了干净的现在,洗手也是为了给过去一个交代的借口。在过去到底发生了什么?过去的某个夜晚,玛娜去帮助罗斯打扫了房间,过去的某个日子,玛娜保释了罗斯,过去的某个瞬间,玛娜甚至爱上了罗斯,一个失业了的宇航工程师,一个总是喝酒发疯的男人,一个有六个孩子却没人理他的父亲,以及一个被妻子伤害过的丈夫——第一个妻子给了他一枪,让他变成了走路一瘸一拐的男人;第二个老婆把他送进了监狱,让他品尝了牢狱之灾,而罗斯也从宇航工程师变成了没有固定工作的修理先生,最后变成了遗忘在自己历史深处的“咖啡先生”。

可是罗斯的故事一半属于历史一半属于现在,而我和玛娜的故事呢?“但玛娜遇到罗斯时,我正在狂喝烂饮。玛娜去参加聚会,然后去罗斯家帮他做饭和打扫卫生。”酒还在,历史就没有说再见,甚至还介入到现在的生活里,就在八年前,我的父亲醉着在睡梦里死去,而现在轮到狂喝滥饮的我,又如何从历史的循环中听见属于自己的心跳?“回家后,玛娜去给我煮咖啡。”当酒被咖啡取代,是不是就是历史的一次告别,可是最后的那个夜晚有过拥抱了吗?有过丰盛的晚餐了吗?

喝酒的父亲似乎永远在历史中,似乎永远面临重复的命运,《纸袋》里是给孩子们的糖果礼物,那是对于未来的期许,可是纸袋最后遗忘在了酒吧的吧台里,遗忘在了我很少去的洛杉矶,也遗忘在了有酒的那个夜晚。父亲和我说起的故事属于历史,五十五岁的他在一个女人来取服务费的时候,和她在沙发上吻了,之后又趁她丈夫不在的时候去了她家。“我跟你讲,莱斯,我对天发誓,从和你妈结为夫妻起,我没做过一次背叛她的事。曾有几次,我有过这个想法和机会,你不像我这样了解你妈。”这是对历史的忏悔,而当这个藏在历史中的罪过被说出来之后,它就是现在,即使妻子离开了他,即使孩子离开了他,即使更小的孩子离开了他,但是那种已经犯错的历史无论如何也不能说再见的。而在酒吧里,面对拿着酒杯的父亲,面对没有说出口的故事,我故事抽离了那种悲伤性的情绪,在父亲的讲述中,我开始研究烟缸,读侧面上的字,或者发现酒吧那头的女人发出很大的笑声,或者看见调酒师扬了扬他的眉毛,或者还看见女人用双臂搂着旁边的男人。

酒吧里的笑声,酒吧里的男人,酒吧里的暧昧,其实对于我来说,都是不能逃脱的现在时,连同父亲的忏悔也完全成了现在的一部分,而当最后那只纸袋还是被遗忘在吧台的时候,反而更刺激了现在这种悲伤而无奈的情绪,“玛丽不需要什么糖果,不管是杏仁巧克力还是别的。”那是去年的事了,而今年她就更不需要了。不需要是因为我刻意将它遗忘在酒吧里,遗忘在去年的历史中,遗忘在父亲的叙述里,一种告别,却是不彻底,甚至是另一种新的伤害。

离不开的历史,当现时也不可逃避的时候,爱当然是一种借口,甚至是一种伤害。《告诉女人们我们出去一趟》,就明显把“我们”和女人们放在了分界的两端,也把和女人们的生活和我们的离开放在了时间的两端,比尔和杰瑞,各自结了婚,各自拥有了妻子,所以女人们对于他们来说,是一种生活纳入规则的象征,可是那些发生过的历史却并没有被隐藏起来,他们是最好的朋友,后来杰瑞和卡罗尔结婚了,后来杰瑞在超市找到了工作,再后来,比尔和琳达也一起去杰瑞和卡罗尔的家里去喝啤酒和听音乐。可是,比尔也曾约会过卡罗尔,杰瑞和卡罗尔好上之后,也在比尔面前亲热,比尔和琳达结婚是,杰瑞又是男傧相。微妙的关系,其实都已经属于过去时,但是在星期天和女人们在一起的时候,他们却选择出去一趟,出去经过高速公里,出去遇见两个骑车的女孩,出去和她们有些纠葛,出去想喝一罐啤酒。

和女人们有关的历史,出去的现在,就在两个地方不相遇的地方,但是现实是无法从历史中抽离的,也无法从女人们那里抽离出来,卡罗尔和琳达,是在家里的女人们,而路上的女人们,对于他们是陌生的,也是发生着矛盾,那句“婊子”似乎并不是骂她们,而“比尔只想干那件事。甚至只想看看她们脱光了的样子”也像是对于历史的女人们的某种泄愤,可是只是想想,只是骂骂,而杰瑞却把现实当成了一个出口,在那个转弯处,在那个隐蔽处,在那个结尾处,“他从来不知道杰瑞到底想干什么。但这一切都始于,并结束于一块石头。杰瑞对两个女孩用了同一块石头。先是那个叫莎伦的女孩,然后是那个本来该归比尔的女孩。”

结尾而结束,只有一块石头,其实那块石头早就已经举起来了,它早就在时间的那端开始了,但是在最后的时间里,故事戛然而止,石头的暴力,石头的愤怒,石头的死亡,和最后的结局没有必然的联系,它只是发生。这是一种关于时间的力学,过去和现在,男人和女人,爱情和离别,以及忠诚和背叛,最后聚于一个位置,在被分解的时刻却凝固在那里,取名为《大众力学》,一端是男人,一端是女人,而在中间是一个孩子,他王箱子里装东西,她要他马上滚蛋,但是“我要孩子”却变成一个逐力的艰难过程,回应于这个要求的只有一句话:“你别想碰这个孩子”。但是他碰了,而且把她逼到了墙角,而且扒开了她紧握的手,而且抱住了婴孩,而且用尽全力推开了她,而她也来争抢,“他感到婴孩正从他手中滑脱,他使劲往回拽。”

突然就停在了那里,来回角力的瞬间被定格,“这个问题,就以这种方式给解决了。”这是最后的结局?他抱住了孩子,还是她抢到了孩子?在一个不回答却又解决了问题的结尾处,现在时悬挂在那里,不是没有结果,不是没有后果,而是一切都已经注定,一切都已经发生,就像那块石头,从一开始就有人举了起来。举起来再不放下,就像酒喝下去再也吐不出来,时间过去了再也不会回来,《我可以看见最细小的东西》里那些鼻涕虫被杀死了,是不是山姆和克里夫的友谊也被杀死了?《粗斜棉布》里那个作弊的周五晚宾果游戏结束了,是不是帕克两口子的爱情也只是一种虚伪?《所有的东西都粘在了他身上》里打猎计划在孩子生病中被取消,是不是爱情中的吵架也走向了终结?

“我们不再吵架了”这是她说的话,“不会了。”这是男孩的回答,跨越了这个夜晚,跨越了这次争吵,故事就这样完了,完了甚至也谈不上是个故事,但是结束了启示着一个未来,“不再吵架”指向的是新生活,而新生活的出发点在现在,现在的起点在过去,“但他仍然待在窗前,回忆着那段生活。他们曾经笑过。他们曾经相互依偎,笑到眼泪都流了出来,而其他的一切——寒冷的天气以及他将要去的地方——都不在他的思绪里,起码目前是这样。”“目前”是最好的活法,即使一块石头举起来,既是一杯酒喝下去,即使一只纸袋留在那里,对于结局来说,也不会有任何改变。

但是“目前”的无意义并非是要抽离所以和现在有关的一切,爱与不爱,当被谈论意味着需要一个回答,意味着在时间里寻找答案,《取景框》把时间固定在那里,关于房子的照片,关于没有手的男人,关于现在的生活和过去的生活,两个问题是:“你是怎么失去双手的?”“那么,我为什么要一张这场灾难的照片?”失去双手和灾难都属于过去,属于历史,但是当被纳入到“取景框”里的时候,是关于现实的一次定格,是关于时间的一种在场,经历了什么,没有经历什么,都无法改变,但是可以改变的是取景框之外的一切,我拿起了一块石头,他在取景框里会看见我,可是不高动态摄影的他是如何也捕捉不到那块飞出去的石头,逃出了取景框,就是逃出了时间,逃出了现在,未知的未来,在“再来”的尖叫声中,变成了一个“另一块石头”的寓言:它砸向另一扇窗户,砸向另一个房子,砸向另一种生活,失去了妻子有什么关系,失去了孩子有什么关系,失去了一只手有什么关系?

我听见了石头碰撞的声音,我听见了酒杯破碎的声音,我听见了父亲哽咽的声音,我听见了孩子哭泣的声音,最后一定听见了心跳的声音,他,他,她和她,他们是另外的人,他们在另外的时间,在黑暗的房间里彼此问到:“当我们谈论爱情时我们在谈论什么?”