2016-11-28 《偶剧》:叙述者之死

他们在舞台上,他们是木偶戏的主角,他们演绎了一个凄美的爱情故事,来自东方瓷盘上的图形和装饰带来了灵感,可是当故事最终以“充满着幸福”的结局而收场的时候,这个和东方情感契合的完美故事却并没有走向真正的终点,它其实是另一个起点,一场杀戮过后,是鲜血,是火光,是死亡,是飞鸟,是樱花组成的另一个现场。

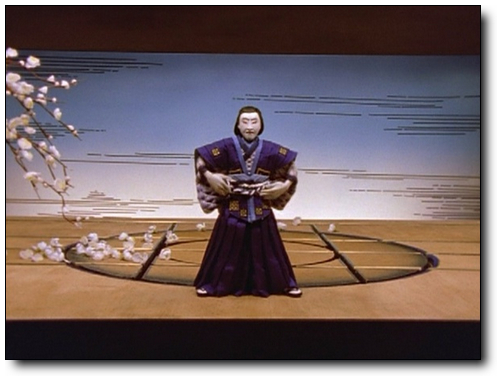

起先也是盛开着的樱花,也是飞翔着的鸟类,作为舞台的背景,所有东西的布置都是为了带入一个“结局充满着幸福”的故事里。舞台而演绎故事,里面必须有一个讲述者,必须有可以转动的舞台,必须有可以移动的场景,也就是说,这个故事面向的是舞台下的观众,舞台上下,剧场内外,构建的是一个并不独立的戏剧氛围,而里面发生的一切都变成了被观看的故事。一个是门第显赫的贵族之女,一个是地位卑下的园丁,他们活动在这个舞台之上,也处在故事的中心。

|

| 导演: 巴瑞·普维斯 |

|

这是最后的幸福?当讲述者背对舞台,面对观众的时候,仿佛在故事走向结局的时候完成了自己的使命,是的,这一切都在舞台上发生着,这一切都变成可以讲述的故事,这一切也都被舞台之下的观众看见。落幕,虽然没有掌声,但是能感觉到一种观众在场的现场感。但是当叙述者摘下自己的面具,露出一个老人的面容的时候,这个“能剧”才真正拉开了帷幕。如果舞台上演绎的是木偶戏,是歌舞伎,那么当讲述者说,这是一个充满着幸福的结局的时候,只是对于观众的最后交代,他也拿掉面具,走出舞台。但是舞台似乎是延伸的,似乎是可以转变的,在他还没有完全离开舞台的时候,那一个图腾般的武士也从屏风后面出来,拿着锋利的剑,跟在叙述者后面,然后剑一横,老人还没有反应过来,那个曾经带着面具的头便应声落地,底下是一滩殷红的血。

|

|

| 《偶剧》电影剧照 |

叙述者之死,还是戏剧人物之死?一场突然而来、逃离剧场的死亡来临的时候,其实环境完全改变了,没有了叙事者,没有了转动的舞台,没有了移动的场景,连老人被剑砍下时的鲜血,也不再是曾经舞台上喷射而出时的那种缎子效果,而像真实的鲜血,溅满了整个背景。舞台故事结束,杀戮事件开始,而叙述者摘下面具不再表演的时候,他进入的是没有准备的死亡世界。这是讲述者的双重身份,他是舞台故事的叙述者,却也是杀戮事件的亲历者,他给了故事“充满着幸福”的结局,却也成为最后杀戮的牺牲者。

似乎是被隔开的两种状态,一种是偶然,一种是必然,一种是活着,一种是死亡,一种是看见别人,一种是被别人看见,当他最终变成下一个故事的人物,其实整个故事的结构又具有了双重性,“一个老人被卷入他年轻时的记忆之中”,导演巴瑞·普维斯这样解读这个人物的在场,也就是说,他讲述的是关于自己的记忆,在戏剧舞台上,他有着自己年轻时的影子,不仅仅是一个讲述者,而是一个若隐若现的潜在人物,其实在他讲述贵子和直树的爱情故事时,他也介入到其中。

一开始他在舞台的旁边,在不转动的场景之外,娓娓道来一个“痛苦中有着一颗稚嫩的心”的故事,讲述着“秘密而又危险”的爱情,讲述着“两人人日夜守望”的传奇,讲述着充满幸福的结局,但是在讲述过程中,他又换了自己的面具,变成了极力反对女儿爱上直树的荣四郎,变成了处处阻挠的又老又丑的女佣,甚至在他的讲述中,时刻调度着舞台上的场景,一把扇子,一种手势,一声呵斥,贵子和直树开始相见而相爱,或者被迫离开,或者制造谎言,或者逃亡私奔,屏风在改变,场景在变幻,故事在发展,一阵飞鸟,一轮圆月,一声雷电,一树樱花,在调度中演绎。

所以介入的过程给了他一种剧中人物的身份,而当这个故事最终走向幸福的时候,他的记忆似乎也慢慢合上了,但是这似乎只是想象中的一种结局,或者只是忏悔中的一种安慰,当他摘下面具,彻底告别这个故事的时候,其实远没有走出自己的困境,远没有消除最后的危险,那个从屏风后面站出来的凶恶武士,为什么要把锋利的剑刺向他?实际上,讲述者不仅仅是讲述,也不仅仅是介入,当一个故事在他的讲述中徐徐展开的时候,实际上他就成为调度者,成为掌控者,也就是说,他在背后才是真正的权威。

贵子和直树的爱情在本质上就是反抗权威,追求自由,在他们爱情面前有君权、父权、夫权,所以他们编织谎言,逃离家庭,私奔小岛都是为了逃避权威的控制,而讲述者作为幕后的权威,其实根本无法让他们真正拥抱自由,所以武士的出现,就是在实践着剧情里的破坏性,当他砍下讲述者的头颅的时候,就是把故事推向了另一种毁灭。走向未知世界,走向舞台之外,是另一个故事的开始,之后讲述者死去,老人死去,直树被武士杀死,在占有贵子的过程中武士也被贵子杀死,最后又自杀——当贵子和直树在大火中殉情而倒在一起的时候,他们突破了最后的权威,却也在一种死亡中拥有了自由。

不是幸福的结局,不是完整的戏剧故事,当记忆和现实在走出舞台的时候,当叙述者和故事走向死亡的时候,带来的是另一种自由:它是不受剧情设计掌控的,它是不受讲述者语言束缚的,它是不受舞台限制的,不在场是另一种真正的在场,可是,当最后殉情而死的一幕发生的时候,它却依旧在“偶剧”里,依旧是一个故事,依旧面对观众,依旧走向结局——讲述者之外总是有另外的讲述者,舞台观众之外总有另外的观众,层层突围,却又层层封闭,而最后的终点,是一个叫巴瑞·普维斯的导演,这部剧的结局或者是:作者之死。

[本文百度已收录 总字数:3057]

顾后: 《脸之书》:看得见的城市