2018-01-26 苍白了最后一个童话

是这个样子,一切都离我们的话语很遥远。

——奥尔罕·帕慕克《寂静的房子》

足球的网,就那样悬挂着,没有一种力量能打破它寂静的样子,甚至在漫无边际的苍白中,小小的、无数的、被洞穿的世界也不再提供一个背景,扩张,再扩张,无处有一个进球的快感,无处有一个运动的影子,无处有一个必然的对抗。

一种寂静的存在,如果不远及那一道围墙,那一片废墟,那一座低丘,那么我的目光也会是苍白的。足球场,几百米的长度,几十米的宽度,在被苍白包围的世界里,只有一个小小的球网突兀在那里,提示着这里有着一种不被雪所覆盖的起伏。是的,小五就曾经在每周六的足球课上面对着这个球网,带球也罢,突围也好,甚至射门,都是奔向一个目标,但是人在这个时候却没有了,它是孤寂的,它是冷静的,它是寂然的,只允许一种苍白的存在,悠远及远。

而在远的反面,分明是我立在那里,比球网更小的我,如何被自己发现,当目光收回,我看见了自己的脚,以及被脚踩出来留在身后的脚印。苍白的世界里,我的存在应该是可以忽略的,只要一转身,没有脚印的背后都是不说话的,然后沿着踩出的脚印往回走,苍白的世界里再没有破坏者,它被覆盖,被湮没,最后像一个童话一般保持着不被看见的纯然。来与不来是大不一样的,只有这一场遍及大地的雪,才能有限制造一个童话世界,运动结束了,对抗结束了,行走结束了。

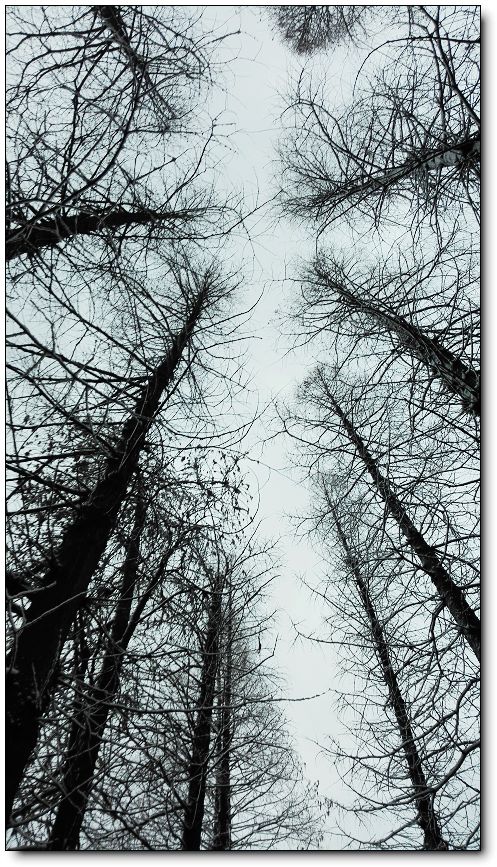

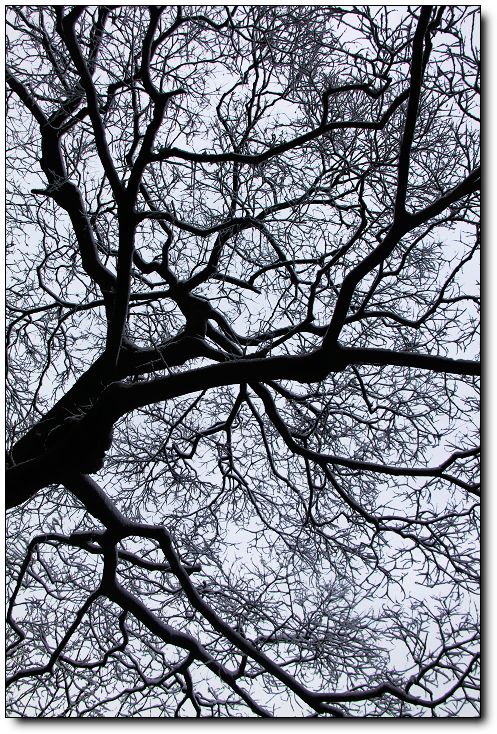

雪是从昨晚开始大规模降临的,走在那一条刚完工的路上,刺眼的路灯照耀着,我甚至看不出雪的样子,但是在抬头的一瞬间,“朝向天空的白”又似乎以诗意的方式呈现出来,纷纷扬扬,穿过那些灯光,在天空中飞舞起来,终究最后掉落,也是轻轻地挨着地面,仿佛还要打几个滚,然后停留在应该的位置上。似乎是多年不见的景象,我甚至忘了低下头,在向上举目的过程中体会一种降落的快感。而在早上出门的那一刻,我的头依然向上,仰视的意义在于从不被践踏的天空中发现存在着的苍白:那些从地面长出来的树,是有着黑色的树干,但是上面积着的雪却是白色的,黑与白,在静态的世界里各自安好,于是成为一种愉悦眼睛的美景,我仿佛要脱口而出了:“Hello,雪先生!”

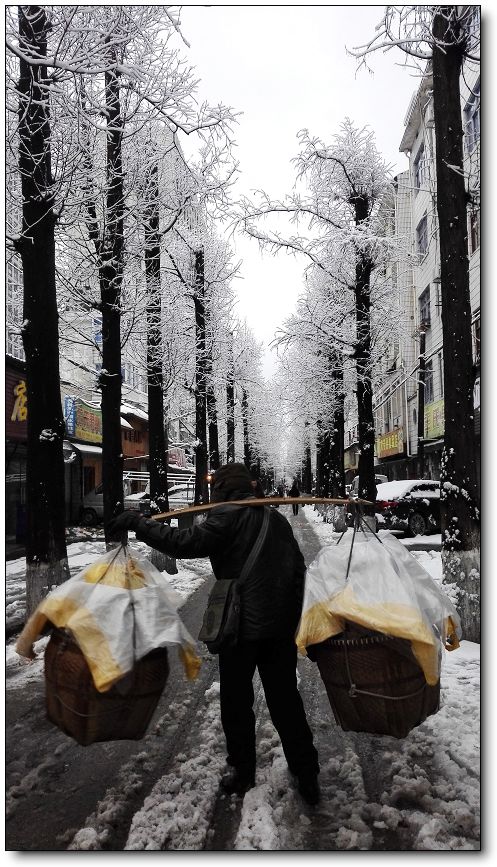

但是终归是要低下头来,行走。穿着黑色的套鞋,踩在白色的雪上,另一种黑与白,却是不安分的,甚至是破坏的,那平铺的雪地上从此留下了犬牙般的脚印,一步步向前,并不规则的轨迹里再没有那种完美。必须行走,所以必须破坏,那一条条道路上的雪又被推开,被堆积,从此都变成了黑的雪——黑色从来不属于雪,当它被认为是一种破坏力量的时候,注定失去从天而降的那种肉身状态。“一切存活的神灵,都将在其肉身之中”,肉身而存活,它属于飞舞的样子,属于纯白的颜色,属于覆盖的状态,甚至属于诗意的表达。

但是一切似乎就是那样一种悖论,我的脚踩在了雪的肉身里,它必将死去,而在行走的那条路上,看见了太多死去的雪:孩子们在上面堆放着雪人,跳跃着制造着冰冷而浪漫的童话;大人们赶着上班,用现实的方式代替了诗意;车子碾压在上面,疾驰而过,终是化成了一片水……即使走进那个没有人迹的操场,在满目的白色中把自己融化,却也必须在转身中回归到一步一个脚印的痕迹里。小小的我,小小的球网,在满目的苍白中是可以被忽略的,但是当降落于地,那种肉身必然会渐渐死去。

宿命一般,这是属于童话的必然命运,即使充满了期待,能够在天空飞舞,即使覆盖了一切起伏,但是最后它必将在跌落于地,践踏成水的过程中,变成一个不再具有肉身的物,物是没有生命的,甚至你用诗意的眼光赋予它,也只不过一种臆想。而唯一成为一个符号的,便是拍摄成照片,在影像的世界里保留肉身,永远被记忆,永远被怀念,永远在遥远的距离里成为寂静的存在。

雪还在下,还在一批一批地死去,最后他们说,这是一场危机正常生活的灾难,当他们返回日常生活,当我听到这句话,那一个破坏者已经在苍白的世界里呼呼大睡,梦里只出现了那湮没以及淹没童话的水,肮脏地泛着粼粼波光,不触及一丝的冷,不呈现一点的白。

|

|

| 苍白了早晨 |

|

|

| 必须向上的目光 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 黑与白的静谧,以及另外的颜色 |

|

|

| 悠远及远的存在 |

|

|

|

| 谁是破坏者? |

|

|

|

|

|

|

|

| 被解构的肉身 |

[本文百度已收录 总字数:2736]

思前: 我以纷乱的方式开场