2016-01-26 《伊万的童年》:战争之外的梦境

战争之外的梦境,或者梦境之外的战争,对于12岁的伊万来说,它们总是对立在童年生活里,总是分裂成两个自己——一个高嚷着报仇的复仇者,一个沉浸在美好世界里的孩子,却总是以扭曲的方式将他推向无边无际的愤怒和恐惧中,仿佛那个黑夜,再也无法从河对岸泅回到有布谷鸟、苹果、家人的地方。

隔着一条河,也是隔着战争和梦境,当伊万从梦中惊醒,才发现现实里只有自己孤身一人,一个梦是可以让他回到有母亲和布谷鸟的世界,繁花野草,振翅的蝴蝶,欢笑的孩子,以及那一株正在成长的树,都无非是一个正常童年的写照,“妈妈!有只布谷鸟!”在梦中发出的声音是欣喜,是快乐,是一个永在的春天。但是梦却还是要醒来,挣扎着醒来,惊恐地醒来,一切都已不再,只有摇晃的房子,破败的木门,以及黝黑的夜晚,远处的枪声和信号弹,将这一切都笼罩在战争的氛围里。

河对岸是战场,是德军占领区,是死气沉沉的夜晚,当从梦中惊醒,伊万就被拖向了现实,他必须逃离,必须渡河,必须在河的另一边成为一个战士。这是一种对自我身份认同的必然途径,肮脏的水,漂浮的木头,废弃的炮弹,伊万要回到苏联红军的驻地,就必须穿越那一条河,必须穿越梦境回到现实。而一旦回到现实,他便成为一个含着愤怒目光的复仇者。“他的小脑瓜里只有一个念头:报仇。”父亲在战争中牺牲,母亲和妹妹被纳粹杀害,在亲人的死亡面前,作为孤儿的伊万,在活着的状态下似乎也只能变成一个复仇者。

|

| 导演: 安德烈·塔可夫斯基 / 爱德华·阿巴洛夫 |

|

复仇不是要忘记战争留下的创伤,而是要深化敌我的对立,深化生死的区别,深化河这边与河对岸的分界。所以把自己当成一个复仇者,对于伊万来说,那种成熟和冷酷就完全超越了自己的年龄,这是一种战争带来的异化,当他从河对岸游过来而被苏联红军抓住的时候,面对质问他的加尔特瑟夫上尉,他反过来却以命令的口气回答他,“我是邦德列夫,跟总部的51号说我在这里。”一个12岁的孩子,为什么自称自己是邦德列夫,为什么不告诉实情,为什么要威胁上尉“否则后果自负”?在伊万看来,自己不是一个可怜的孩子,不是一个祈求保护的孩子,而是一个满身充满复仇力量的战士,他只是在执行侦查的命令,只是像所有成年的战士一样面对敌人,面对生死。

所以他从来没有害怕过战争,他甚至沉浸在战争的复仇氛围里,他熟练地在纸上写下字符,告知河对岸的情报,他冷漠地回答上尉的问题,要他和51号取得联系。而当51号的贺林上校到来,和他重逢的时候,他也是告诉他,“河对岸有德国兵,我必须回去,因为卡塔索尼正在通心树下等我。”伊万加入红军,当上侦察兵,到底对整个战局有多少他用,似乎并不可知,在伊万看来,他只有参与在战争中,才能成为一个复仇者,才能在现实的扭曲中满足自己的杀戮的欲望。

所以,当贺林决定将伊万送到儿童学校的时候,伊万是强烈反对的,在他看来,儿童学校是一种对战争的逃避,“战争期间歇息的都是废物。”这是他的信条,所以即使被迫答应,他也充满着一种逃离的欲望,独自一人来到被炮火摧毁的废墟面前,在那个抱着公鸡的老伯面前,他再一次感受到战争的残酷,再一次坚定了复仇的决心。老伯的世界里似乎只有那一只公鸡,他说他的妻子还没有回来,他说他要重新收拾等着她回家,他找一枚钉子,将掉下来的画挂在墙上,“炉子和烟囱是不会熄灭的。”仿佛是对于生活的唯一希望,而实际上,在这样的废墟里,希望只是一种虚幻,那扇吱吱呀呀响的门可以被关上,但没有了完整的房子,门只是一种象征,老伯和公鸡,都已经袒露在这一片再也没有家的废墟里。

|

|

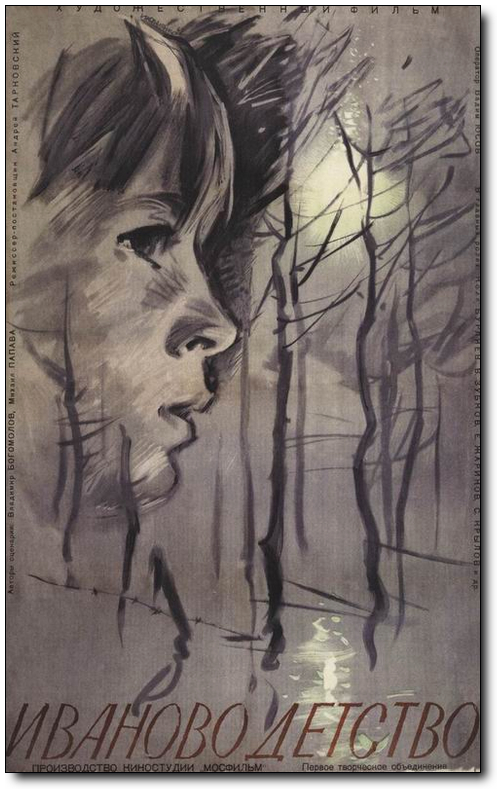

| 《伊万的童年》海报 |

伊万在废墟里,重温的是战争的残酷,他给老伯找来直钉子,听他讲话,在被贺林带走之后,他也把那面包和水放在残柱上。生活已经无法恢复,伊万的所作所为也只是保留一种梦境般的希望,让他看见复仇的未来。所以伊万渴望的是在自己的世界里报仇,废墟是一个虚构的场景,而独自一人留在那间房子里,也是一个虚构的场景。他匍匐在那里,用手电筒照亮前方,然后听到那些19岁的孩子发出的哭声,被黑暗包围的世界里只有战争的残酷,只有死亡的恐怖,而他分明将自己当成了战场上的指挥者,“包围这栋楼,别让他跑了。”“举起手来!”“想躲,对你审判时我将坐在审判席上。”那一件挂着的军衣仿佛就变成了一个假象的敌人,一个复仇的对象,然后伊万掷出“武器”,敲响大钟,仿佛吹向了战斗的号角,而在这一个人的战场上,他体会到了杀敌的刺激,体会到了复仇的快感。

这是梦境之外的现实,这是梦境之外的战争,无论是和贺林上校、加尔特瑟夫上尉共同渡河侦查,还是自己一个人在自设的战场上杀敌,对于伊万来说,都是主动进入现实而成为复仇者的行为,为什么伊万会那么冷酷面对现实?为什么伊万会那么决然地奔赴战场?对于一个12岁的孩子来说,无非是因为那些正常的一切都不复存在了,他把自己逼向一个超越年龄的世界里,这是他者的异化,也是自我的异化。萨特说:“伊万是疯的,是只怪物,也是个小英雄。现实世界里,他是战争最无辜、最可怜的牺牲品。这孩子,让人不禁怜爱,却早被暴力所内化、锻造。”疯狂的怪物,指向的是那个令他异化的战争,所以与其说是伊万的生活被战争所改变,不如说,在他的内心深处,还同时进行着一场自我设计的战争,战争的敌人其实不是那些残暴的德国士兵,而是自己像孩子一样的内心,一种渴望被呵护的爱,一个欢笑的童年。

所以他在梦中看见了原本属于自己的一切,梦里是母亲和布谷鸟,是妹妹和红苹果,是沙滩上的游戏和追逐,母亲告诉他,深井里有无数的星星,它们只有在晚上出来,而妹妹微笑着看着他,他则挑选又大又红的苹果送给她,然后在沙滩上,他们捉迷藏,一起在海边奔跑。梦是美好的,只有在梦里,伊万才回归到自己的世界,才感受到童年的乐趣,但是,梦不是为了想念的,是用来破碎的。那深井的水桶突然就下坠了,水面上没有了星星,母亲则倒在井旁;那辆装满苹果的大卡车,从沙滩边经过,然后越行越远……

梦是脆弱的,起先伊万甚至是想要保护起来的,他曾经问过加尔特瑟夫上尉,“我有没有说梦话?”他似乎不想别人听见他的梦话,“我从前是不说梦话的,现在很难说了,我的精神快要崩溃了。”以前是完全沉浸在梦的世界里,而当梦变成一个虚幻的世界,他会通过梦里愤怒的声音喊出自己的心声,不是为了逃避,是为了改写——梦在伊万看来,已经无法成为一种寄托,而是被现实摧毁变成了一种噩梦,所以在伊万的世界里,梦变成了另一种复仇的火焰,熊熊燃烧,无法熄灭。

被毁灭的美好,对于伊万来说是童年是家,对于老伯来说,是妻子是房子,而对于玛莎、贺林来说,是一种白桦林里的爱情。害怕蜘蛛的护士玛莎,似乎希望爱情会慢慢滋润自己,所以她总是和贺林保持着距离,她不希望来得太快,其实是害怕消失地太快,所以她独自走上横着的树干,却不肯投入底下做出接着她姿势的贺林,所以她像自己跨越那条沟,不想贺林帮助他,但是贺林还是抱住了她,给了她一个美好的吻,但是当爱开启的时候,也是被迫离开的无奈,贺林背对着她,叫她赶快走。离开自己就是离开战场,贺林似乎想用这样的方式保存那爱情的火花,而后来玛莎被调离也无非是一种保护,“他们叮嘱玛莎,不要越过那条河;他们叮嘱玛莎,不要爱上那个年轻男子……”卡塔索尼其修好的留声机里唱出一首歌,仿佛是对于玛莎爱情的一种警告,他们终究要越过那条河,终究要奔赴战场,而爱情,留在白桦林里,最后一定是空空荡荡,就像死亡一样,带走的是美好、快乐。

所以梦和爱情,布谷鸟和水桶,苹果和白桦林,并不应该在现实里出现,现实只有潮湿而阴暗的房子,只有泥泞和沼泽,只有炮火和烟雾弹,只有死去的拉斜霍夫和莫罗兹,只有德国人写下的“欢迎”——河对岸的死亡和恐怖,是不可逃避的战场,而划着小艇过去的伊万,只想让牺牲的拉斜霍夫和莫罗兹安葬在和的这边,只想在自己新的侦察中消灭更多的敌人。梦里的世界已经回不去了,童年已经回不去了,所有的美好都已经回不去了,所以在这个他人异化和自我异化的世界里,伊万走向了自己的真正战场。

伊万在被暴力所内化、锻造的人生里,12岁的童年画上了句号,美好的梦境破碎,那最后一张作为档案的照片里,伊万还是满含着愤怒的目光,被绞死的命运里,他始终在自己的战场上成为复仇者,却依然难以逃脱敌人的残暴屠杀,那间地下室里仿佛传出德国人最后杀死伊万的声音,在刑具和绞索中,伊万倒滚在地上,他以自己的死将这个无法回到童年的战争推向了最恐怖的一页。而即使当苏联军队打败了德军,以胜利者的姿态攻占柏林,战争的创伤也并非可以被涂抹,戈培尔死去的孩子和自杀烧焦的尸体,赤裸裸地呈现在苏联红军胜利的欢呼声中,“这会是世界上最后一场战争吗?”胜利似乎不是战争的最终结果,因为不管是谁,当陷入到这个现实里的时候,谁都是战争的牺牲品,谁都无法回到变成噩梦的梦境里。

[本文百度已收录 总字数:4434]

思前: 从最低处返回