2018-05-04 《感官世界》:欲望是一把锋利的刀

禁而被止,那贴着“No”标签的电影似乎只属于大岛渚,只属于1936年的事件,只属于日本畸变文化的内核——当锋利的刀切割男人的器官,使之成为一种仪式,当最后的痛苦变成高潮的快感,占有即死亡就是一个无法走出的悖论,仿佛那禁止的世界里听到的是人性最后的颓废,是战争被预设的灭败。

起先是被压抑的,第一个镜头里是横竖分隔的铁栏,冰冷,坚固,外面和里面就这样被隔绝,而躺在床上的阿部定被一只手抚摸,那是妓院里的另一个女人,她对阿部定说:“你很诱人。”白皙的皮肤,姣好的身材,似乎就是一种激发欲望的存在,但是初遇而进攻,并非是欲望的最确切表达方式,当阿部定转过身去,侧着身子背对着女人的时候,她的拒绝在证明她不是一个同性恋,在压抑的世界里她为另一种仪式留着一个位置。

这个位置在最初的偷窥中被打开,当阿部定和女伴拉开那扇门,从门缝里看见里面的吉藏和夫人赤裸着,她的目光中才闪现了一种欲望,夫人为吉藏的下身裹起了白色的毛巾,然后亲吻,然后抚摸,那一刻对于阿部定来说,她看见的只是吉藏这个男身,这也正好从妓女对她的引诱中解脱出来,正好走向那个预留的位置。而当街上老乞丐出现的时候,似乎第一次为阿部定的欲望表达寻找到了正确途径:老乞丐被小孩挑掉了下身的衣服,露出器官的时候,他是作为男性的符号出现的,但是在冰冷的冬天,在众人经过的路边,这本身就构成了一种游戏,但是对于看在眼里的阿部定来说,这是另一种对于男性身体的认识,但仅仅是认识,老乞丐之存在,是一种死去欲望的象征,当他花了钱要看阿部定的身体,自己却无法再像一个男人一样,进入被终止,阿部定用一句“可怜的老家伙”终止了这个关于身体认识论上的游戏。

但是阿部定的身体和欲望是被打开了的,打开就是再无闭合的可能,当她终于被吉藏诱惑,而从此进入两个人肉体世界的时候,便再也不打算离开,甚至以一种独占的方式渐渐把欲望变成了仪式。这是一个渐进的过程,首先是作为妓院主人的吉藏的引诱,“我喜欢你背部的摇摆。”“你真漂亮。”“我要让你感受自由,无法停止。”从自家妓院掩人耳目的幽会,到别处不分昼夜的偷情,一开始仅仅是欲望,是为了某种最直接的满足:在房间里,在过道上,在野外,只要一有空,他们就在那里,以身体进入身体的方式,以肉体容纳肉体的形式,完成交合。

|

| 导演: 大岛渚 |

|

这重新成为自己的结婚仪式就是命名仪式,对于吉藏来说,他在这肉体的世界里看见了激情,“但愿我能拥有青春。”欲望的释放是青春的标志,正是在阿部定的肉体里发现了青春的力量,所以吉藏为之深深着迷,“我崇拜你性欲的旺盛。”他曾经这样对阿部定说。如此,吉藏的命名仪式就是一种对肉体的崇拜,而这种崇拜让他不分昼夜,沉溺在肉体欲望世界里。但是在没完没了地欲望呈现中,青春反而变成了一种劳累,只要有空隙,他们就在那里脱光了衣服,无论房间里散发这样的气味,即使他们肚子饿了,也总是无法离开彼此的身体,吉藏在这样一种无休止的状态中,慢慢变成了痛苦,“我最放松的就是去厕所小便。”但是阿部定甚至要让他把小便解在自己体内,这种荒谬的占有让吉藏开始有一种逃离的感觉。

|

|

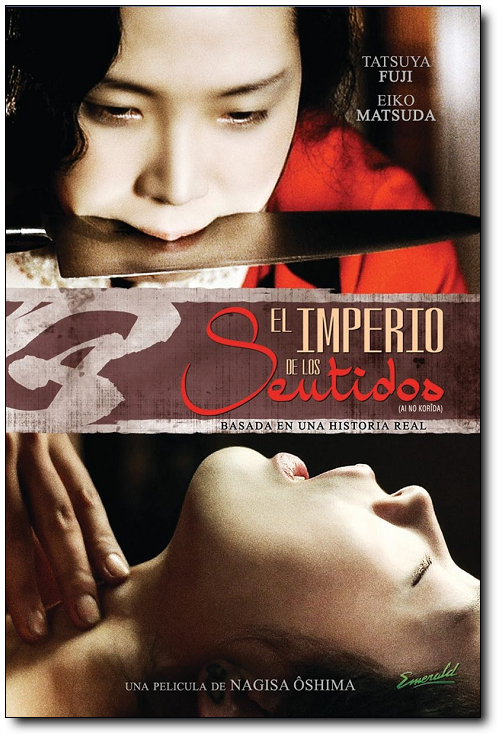

| 《感官世界》电影海报 |

逃离欲望,逃离青春,在阿部定面前,吉藏甚至变成了弱者,一个强壮的男人,终于失去了征服别人的力量,那时候他们体位的变化就是一种颠覆,阿部定在吉藏的上面,操控着局面,主导着欲望,她想做就要做,甚至她要吉藏强奸那个劝他们歇歇的女服务人员,最后当68岁的老艺伎为他们弹奏歌曲的时候,阿部定就让吉藏和老艺伎做爱,而自己作为观者旁观这一切,当涂着白粉的老艺伎疲惫地躺在床上的时候,吉藏说了一句:“她使我想起死去很久的母亲,我好像抱着妈妈的尸体……”这是一种怎样的感受,替换成母亲,并且成为一种尸体般的存在,在这个身体交媾的仪式中还有什么青春?

而当最后一夜在一起的时候,阿部定提出用带子勒住脖子的做法,在某种意义上就是为弥补这种占有仪式被颠覆的状态,吉藏虽然说:“我不愿我们的快乐被终结。”其实那时候他完全是一个被支配者,他需要的仅仅是为了满足阿部定的欲望,所以起先勒阿部定的脖子变成了让阿部定勒自己的脖子,然后他不断地问阿部定:“你有快感吗?”那个时候他的身体不再属于自己,仅仅是形式般的存在,无论是被勒住的脖子,被绑住的双手,还是不断被激起的欲望,都在脱离吉藏自身的存在,而最后当吉藏沉沉睡去的时候,他对她说的最后一句话是:“你不要停止,否则会很痛苦。”阿部定的确没有停止,但是那时候她只是勒住了吉藏的脖子,甚至没有让他进入自己的身体,在仅仅剩下仪式的快感中,吉藏走向死亡。

从占有到仪式,从自我命名到自我抽离,吉藏的男性身体扮演着不同的角色,而青春对于他来说,已经变成了一种虚拟状态。而对于阿部定来说,却是在吉藏的不断挑逗、不断进入,以及不断制造痛苦的欲望中成为了真正的自己,但是阿部定的存在,本身就是一种病态,她曾对吉藏说,自己去看过医生,医生认为她是一个情欲旺盛的女人,这种欲望超过了常人,当吉藏进入那个空着的位置,阿部定便再也无法回到压抑的状态,她必须释放一切,必须满足一切,“你让我的欲望更加炽热。”正是在这种非常规的欲望中,她反而开始控制吉藏,甚至成为一个器物崇拜者。

“你的身体是属于我的,别人不能分享。”起先两个人偷偷约会偷偷做爱,他得到了她的身体,她释放了自己的欲望,即使阿部定可以手不停地握着它,即使不管食欲地无休止待在房间里,但毕竟吉藏还有妻子,这便构成了最大的冲突,阿部定要让吉藏许下诺言:除了自己不能再和别的女人做爱,甚至自己的妇人,“否则,我就杀了你。”所以在吉藏渐渐失去了力量,而且在两个女人间陷入矛盾的时候,这种纯粹的“感官世界”就走向了解体,而面对这解体,阿部定的那把刀便成为保留仪式的最锋利工具。

一个女人,一把刀,其实构成了一个复杂的关系。最初是在和夫人争吵的时候,夫人说了一句:“娼妓永远是娼妓。”她拿起了一把菜刀,在这个时候,她是自我保护的工具,而正是在她举刀的时候被吉藏看到,从此开始了两个人无休止释放欲望并最终走向悲剧的人生。第二次那把刀出现在阿部定的眼前,是夫人为吉藏刮胡子的时候,跪在门口送来东西的阿部定是先看到吉藏和夫人的亲人,才看见那把刀的,在闪着寒光的刀面前,阿部定想象自己拿起了刀,朝着夫人砍去,鲜血喷射出来,在想象中完成了对于夫人的谋杀,在某种程度上给了阿部定一种暗示:唯有用刀才可以赶走敌人,也唯有用刀才可以留住男人。

吉藏在自己刮胡子的时候不小心割破了脸,那鲜血便流了下来,这像是一种对于命运最后结局的暗示。第三次阿部定拿起刀是和吉藏在一起的时候,她的嘴巴里含着刀,手里拿着绳子,绳子和刀都从工具变成了武器,带有了血腥味道,阿部定开始对吉藏威胁:“我要让你感到痛苦,折磨你。”在她看来,这种痛苦也变成欲望,“有一天我会切掉它,这会更加刺激。”那时候吉藏是有些不安的,在刀的威胁面前,他完全呈现为一种疲软状态,直到最后沉沉睡去,在根本没有身体进入的状态中,阿部定勒死了吉藏,然后拿起刀,割下了器官,并用鲜血在吉藏死去的身体上写道:“阿部定和吉藏,永远在一起。”

从自己的压抑状态被打开,从自己的欲望被释放,阿部定始终在自我命名的世界里编织一个变态的世界,对于她来说,留存的那个位置或许太久了,所以当吉藏进入其中,他便再无法脱离,从一个具体的男人变成一个欲望的符号,再变成死亡的象征,对于阿部定来说,始终是不灭的仪式,这个仪式就是拥有、享有和占有,无论是活着状态下两个人无休止的做爱,还是死去中对于器官的占有,她就是把他当成自己的一部分,不允许被别人分享,也不允许消失,即使在用刀切割下来之后,她也藏在怀里游荡了四天,从而震惊了整个日本。

这是畸变的欲望,这是血腥的占有,1936年的“阿部定事件”其实在大岛渚那里是另一种影像化的仪式,那一年日本少壮派军官策划了“二·二六事件”,刺杀了斋藤等三名重要人物,社会上一片骚动,不久,东亚战争转成了太平洋战争,日本军国主义阴影笼罩着。或许阿部定事件只是那个大时代中沉溺在情欲乐园里的偶然事件,但是和军国主义对于战争的欲望一样,它其实难以摆脱那种病态的占有,甚至也预示着某种强权最后的毁灭,而阿部定最后决定用刀杀死吉藏将器官保留在自己身边,其导火线就在于吉藏没有听从阿部定而去外面理了头发。那一天,吉藏一个人走出了理发屋,走在街上的时候,一大队荷枪实弹的军人从他面前经过,而吉藏低着头成为逆行者,忧郁和惶恐的表情似乎第一次从幽闭的情欲乐园转向了外部世界,也正是这一次的转向,使得自己的男权在那一把锋利的刀自面前被阉割,也使得个体的欲望在畸变的孽杀中成为一种征兆。

感官世界,只有身体,只有欲望,只有占有,无论是结婚仪式,命名仪式,还是死亡仪式,在最后“阿部定和吉藏永远在一起”里,都成为了一种献祭,甚至是一种失去了所有激情的器物崇拜,抽离了肉体的存在,何来青春,何来力量,何来快乐?只有锋利的刀还闪着寒光,轻易地切入了1936年的时代肌体中,从此血腥的气味再也无法挥去,甚至最后被重重地打上“No”的标签。

[本文百度已收录 总字数:4936]

思前: 《砂之女》:本能像沙一样吞没自己

顾后: 《逃亡》:我看见了更可怕的时代