2024-08-08《还乡笔记》:我谋杀了上帝

清晨尽头,骤起往昔之风,被背弃的忠实、不断回避的不确定义务的风和欧洲的另一个清晨……

清晨尽头,是生满瘦弱的小湾,是大海伤口上虚假荒芜的疤,是极其脆弱的土地,是扁平的城市,是瘫倒在地的命运……清晨尽头,仿佛就是被风不断地切割,挤压,“被迫与动植物分离”,但是这风从往昔而来,又会吹向哪里?在“不确定义务”中,风是不是也是对忠实的背弃?

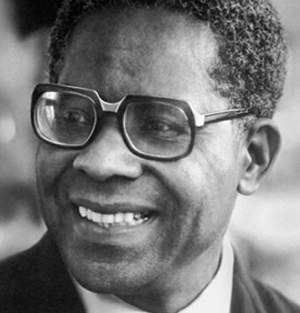

从往昔到此刻,这是关于风的方向,它的疑问也构成了“清晨尽头”的疑问。埃梅·塞泽尔以“清晨尽头”开篇,并用这个关键词统领全文,“清晨尽头”不断被重复,不断引向陈述和抒情,当一切从“尽头”开始,又如何形成一种叙事的起点?这里其实回到了这一句关键的话,在“清晨尽头”是“欧洲的另一个清晨”,那么是尽头之后开辟的另一个清晨?是回乡之后望见的另一个欧洲?这清晨是故乡的清晨还是欧洲的清晨?或者,这是另一个故乡还是另一个清晨?“另一个”其实就是塞泽尔所构筑的叙事逻辑,它构成了一种回环的结构:从这一个清晨到另一个清晨,从这一个清晨的尽头到另一个清晨的开始——这就是塞泽尔从离开到回来的抒情轨迹。但是为什么回来?在“清晨尽头”的另一个清晨里,塞泽尔还能像没有离开之前那样看见故乡的清晨?

从“清晨尽头”到“另一个清晨”的这种纠葛,其实也印证了塞泽尔的某种矛盾:出生于马提尼克岛的塞泽尔,他的文学创作的起点就是这个一千多平方公里的海岛,但是正是因为他进入到了欧洲的另一个清晨,他才会有自己的创作人生,也就是说,马提尼克岛作为出生地是生命的起点,而接受了欧洲教育之后,马提尼克岛才是塞泽尔文学的起点:他从这里出发,十八岁的时候因成绩优异靠奖学金到法国巴黎的告终就读,这也是那一代殖民地知识分子的共同人生轨迹,这是塞泽尔离开故乡的一次行动。在欧洲以及欧洲的文学世界里,塞泽尔接触了超现实主义,他从超现实主义中获得了创作的灵感,更是从“自动写作”中发现了“黑人性”,“因为自动写作使人得以穿过事物表面,直达其内心深处。对我而言,超现实主义是彰显黑人性的皇家大道,因为它同时将我领向自由与黑人自身。”

塞泽尔避免让自己成为这个体系的一部分,所以他认为自己所说的自动写作是“超现实主义的方法”而不是一种体系,但是不管如何,欧洲给他提供了受教育的机会,让他学会了用文学表达自己,“如此这般——当然这也是矛盾所在,我借由欧洲的技术,变成了一个非洲人……”这就是塞泽尔的矛盾之处,他承认这种矛盾,但是就像拒绝成为体系的一部分一样,他也仅仅把这种超现实主义的方法论看做是一种“欧洲的技术”,也就是说,他仅仅在技术层面上从欧洲获得了帮助,而作为非洲人,他似乎也没有从“成为”的意义上感觉自己有了脱胎换骨的变化。但是无可避免的是,塞泽尔不仅在文学创作上,而且在政治生活中,进入到了“欧洲的另一个清晨”:他在二战中直接投身政治,成为法兰西堡市长、法国国民议会马提尼克议员,而在1946年的时候,塞泽尔赞成马提尼克由殖民地转变为法国海外省,而不是让它获得独立,按照塞泽尔的揭示,他认为成为法国的海外大省是马提尼克岛做出的最佳选择,也是当时岛上大多数居民的选择。

| 编号:S38·2240504·2111 |

塞泽尔的这种政治观点和实践引起了巨大的争议,很多人批评他表里不一,直到1956年塞泽尔与法国共产党决裂,成立了马提尼克进步党。但党派的独立并不意味着马提尼克的独立,这个自己出生的小岛也一直是法国海外大省的一部分,带着不能改变的欧洲殖民地特征。而另一个现象则是,在2008年4月塞泽尔去世后,法国政府为他举行了国葬,他的遗体按照本人遗愿被安葬在故乡马提尼克,三年后,法国政府则在埋葬了雨果、大仲马和居里夫人的先贤祠为塞泽尔设立了牌位。法国政府为他举行了国葬,安葬于作为法国海外大省的马提尼克岛,牌位设在法国先贤祠里,塞泽尔依然是法国公民和政治人士,虽然这一切都是在塞泽尔去世后的安排,但是他生前也应该知道自己最后的归宿,那么,他是不是在他的一生中都书写了关于殖民和被殖民、故乡和欧洲的矛盾文本?“欧洲的另一个清晨”是不是也成为他无法安然逃离的宿命?

但是用这样去理解塞泽尔的选择似乎过于机械,以这样的方式理解黑人和欧洲的二元论也未免太过简单,从“清晨尽头”看见欧洲的另一个清晨,也许并不是一种无奈和妥协,而是塞泽尔用他的笔发现了醒来的意义,或者说,正是他有机会进入欧洲社会甚至介入政治生活,使他真正发现了在“清晨尽头”醒来的机会,真正找到了根植于这片土地无法改变的“黑人精神”和“黑人性”。就是在《还乡笔记》中,塞泽尔在海地那里发现了“黑人性第一次站起来”,黑奴出身、抗击英法军队的领袖杜桑·卢维杜尔成为塞泽尔仰慕和追随的精神领袖。这是1935年完成的创作,当时因因备考巴黎高师精疲力尽的塞泽尔应同学佩塔尔·古贝里纳邀请,来到了克罗地亚达尔马提亚地区度暑假,这里的海滨风景让久别故乡的塞泽尔泛起思乡之情,塞泽尔看着海面上的小岛,问佩塔尔·古贝里纳这个岛的名字,佩塔尔·古贝里纳告诉他小岛叫马尔丁斯卡(Martinsk)——语言的巧合令他惊呼:“翻成法语,这不就是马提尼克吗?意思是圣马丁之岛。”于是他面对着马尔丁斯卡的景色,写下了《还乡笔记》最初的句子。而就在同一年,塞泽尔在一篇题为《种族意识与社会革命》的文章中,他第一次使用了“黑人精神”(Negritude) 一词,这被认为是该词第一次出现在纸面上。1935年的塞泽尔发现了“黑人性第一次站起来”,1935年的塞泽尔命名了“黑人精神”,1935年的塞泽尔看到了“还乡之路”,从清晨尽头到“欧洲的另一个清晨”,再到回到“故乡”,塞泽尔到底找到了什么?

因为在“清晨尽头”醒来,所以告别的是那个黑夜,这是塞泽尔“回乡”的第一步,他就是从“清晨尽头”一次次出发,彻底逃离那个丑陋的夜晚,“清晨尽头,绝处,大海伤口上虚假荒芜的疤;无所见证的殉难者;血之花枯萎飘散于徒劳的风中——如鹦鹉的咿呀叫声;一种陈旧的生活失真地笑着,它因不安而张开的双唇失了效用;一种陈旧的苦难在阳光下腐烂,悄无声息;一种陈旧的沉默长满温热的脓包,令人生厌的虚无,我们的生存毫无意义。”这是一片“被阻塞,被切割,被挤压,被迫与动植物分离”的土地,这是一个“瘫倒在地,跌落正途,麻木”的城市,这是“从不投身这片他们自己的土地上任何公开表达自我、证明自我、解放自我的运动”的人群……所以“清晨尽头”醒来而回首清晨之前的沉沉黑夜,一切都散发出死亡的恶臭,这就是塞泽尔的“绝处”。

在这个死亡之夜,在这个绝处之城,从八月的新月到九月的风暴,从十月的甘蔗到十一月的酒厂,“日子过得匆匆,太匆匆。”没有救赎的日子里,即使现在圣诞来临,“厨事,打扫,焦头烂额”,日子也得了人群恐惧症,当人们欢笑,当人们歌唱,当人们祈祷,上帝又在何处?“歌唱的不仅是嘴,还有手,还有脚,还有臀,还有生殖器,所有造物都溶成乐调、嗓音和节拍。”精神的信仰完全变成了肉身的狂欢,这就是“清晨尽头”的沦落。在这里,塞泽尔从“人群”的普遍意义中指出了殉难的降临。之后他从人群转向“家人”:在清晨尽头,是一条极窄的小巷,是一座臭气熏天的房屋,里面“塞下几十只老鼠和我六个兄弟姐妹的吵闹”,还有被苦难啃噬的古怪父亲,还有不知疲倦踩着踏板的母亲,还有床上用金色字母写着“感恩”的祖母……这是具体生活的写照,这是鲜活现实的书写,当塞泽尔将视线转向家庭,其实将苦难变成了每个人的命运,他们是“饥饿一人”,是“侮辱一人”,是“折磨一人”,甚至是殴打他、杀了他的一人,是犹太人,是狗崽子,是叫花子……

在这样的具体场景中,“我”成为那个发声的愤怒者:

我要找回伟大交流与伟大燃烧的秘门。我会说暴风雨。我会说河流。我会说龙卷风。我会说叶子。我会说树木。我会被所有的雨淋湿,被所有露水浸润。我会像发狂的血奔涌在词语平缓的眼波上化作疯马化作新鲜的孩童化作血栓化作宵禁化作神殿的遗迹化作远到足以挫败淘金者的宝石。不知我者亦不会懂得猛虎的咆哮。

|

| 埃梅·塞泽尔:我不去适应你们任何人! |

愤怒是向外的,更是向内的,“我”所要寻找的是属于自己的一切,“勇敢地拥抱我吧……哪怕我只知诉说,我要说的每一句都是为了您。”这是我的国度,这是我的大地,这是我的声音和自由,“我的口会是所有无以言说的苦痛的口,我的声音,便做所有深陷绝望囹圄的声音之自由。”这是我的身体和灵魂,“尤其我的身体我的灵魂,切不可以看客无济于事的心态抱起双臂,因为生活不是一场演出,因为痛苦的汪洋不是一座舞台,因为一个呐喊的人不是一头跳着舞的狗熊……”从得了人群恐惧症的圣诞,一切的歌唱都是肉身的狂欢,到了这个属于自己的国度,唱和叫是发出的洪亮之声,高昂之声,“你将是我们的财富,我们向前的刀尖”,是都被奴役的抗议和成为自己的宣言——塞泽尔以颠覆性的方式喊出了身为“我”的宣言:“我谋杀了上帝,用我的懒惰我的话语我的动作我下流的歌”……谋杀上帝,是制造另一个末日,一个将肮脏世界埋葬的末日,“是你,世界肮脏的尽头。清晨肮脏的尽头。是你,肮脏的恨。是你,屈辱的重担和百年的鞭打。是你,我百年的忍耐,我百年的苟且偷生。”

实际上,在这里塞泽尔很明显批判和抗议了基督教文明,他称之为“革命”,“适应我。我不去适应你们任何人!”这个革命的意义就是对“欧洲的另一个清晨”的清洗,也是对“清晨尽头”自我的重新发现:黑人性。在基督教世界中,我们是什么?是“黑奴船的呕吐物”,是“卡拉巴尔的围捕”,是“在横摇、嘲笑和潮湿的雾气中醉生梦死”的人——在塞泽尔的笔下,一个具体的黑人出现了,他乘坐在夜晚的电车上:

一个猩猩般高大的黑人谨小慎微拼命把自己缩进电车座椅里。他拼命地在这张肮脏的电车座椅上抛去自己巨型的双腿还有饥饿拳击手颤抖的双手。而周遭任他如此,只是任他如此。他的鼻子好像被狂风吹离的海岛而他的黑人性也在不断鞣制中褪了颜色。这鞣制者便是苦难。一只巨大突兀的长耳蝠脸上一道道爪痕结起疥疮的小岛。不如说,苦难是个不知疲倦的工人,在某个丑陋的边框上雕刻。任谁都看得出工巧恶毒的拇指如何捏出鼓起的前额,在鼻子里钻出两条平行又不安的隧道,拉长本就夸张前突的下唇,又照着一幅漫画大作,雕刻、打磨、漆上造物所能有的最微最巧最小的耳朵。

这是一个手脚笨拙的黑人,一个眼睛不满血丝疲惫的黑人,“而所有这—切完美造就了一个丑陋的黑人,一个抱怨的黑人,一个忧伤的黑人,一个瘫倒的黑人,双手合十向一根多节的木杖祈祷。一个陷在老旧破衣里的黑人。”他被嘲笑,他被侮辱,他被击倒,这是黑人的普遍命运,因为他以为他的对面站着可以救赎他的上帝,“他奉若神明的箴言被扫落脚边,他纸上空谈的宣言从每一道伤口漏出风来。”多么大的讽刺!在这个意义上,塞泽尔重建了“黑人性”,“我的黑人性不是一块顽石,它的失聪被掷向白日的喧闹/我的黑人性不是大地的死眼上一张死水的眼翳/我的黑人性不是高塔也不是教堂”,它是什么?“它扎根土壤鲜红的血肉里/它扎根天空炙热的血肉中/它用笔直的耐性刺破那浑浊的重压。”

这是塞泽尔命名的开始,而“黑人性”的命名正是为了反抗,“请让我做它血脉的特派员/请让我做它愤恨的代理人/让我做个终结者/让我做个起始者/让我做个收割者/但也让我做个播种者”……从这里,塞泽尔其实真正开始了灵魂的“还乡”,“让我成为这些崇高使命的执行人”,恢复“黑人性”正是这一崇高使命,用家乡班巴拉祖先手中的“夜之长矛”完成神意审判:“若是用鸡血浇淋它便会萎缩矛尖绝望得逃回袖里而它说它钟情的是人的鲜血,是人的脂肪、肝脏、人心,而不是母鸡的血。”黑奴起身,黑鬼反抗,挣脱那些束缚,随着鸽子一起“上升”:

我跟随你,你印在我先祖的白色角膜。

升吧天空的舔舐者

而某月我曾愿溺毙于其中的巨大黑洞

现在在此我愿钓起黑夜那招致厄运的舌不动的卷行!

在这里,“卷行”是塞泽尔所造的新词,它既可以是源于拉丁文动词表达转动、旋转,成为“缠绕的风”的一部分,也可以是源自另一个拉丁文的扫去、擦除,更是和“夜的舌头”相呼应,是向上向下卷起搜集可能留在嘴唇或牙龈中的食物,但是不管如何,“卷行”就是一种态度,它是对厄运的抗击,是自主的舔舐,是从黑奴、黑鬼到“黑人性”的转变,更为重要的是,当“卷行”成为一个新造词,写下这最后宣言的塞泽尔是不是就是一个造物主?——“我谋杀了上帝”并非是用懒惰的话语、下流的歌让自己更加罪恶,而是在谋杀上帝中造物,在卷行中迎来真正的清晨,死亡的付出就是为了新生:“用你宽阔的臂膀把我绑上明亮的黏土/把我黑色的脉搏绑上世界之脐本身/捆绑,将我捆绑,生涩的友爱/然后,将我吊死在你群星的套锁上”……

“上升”中的卷行,卷行中的“上升”,构筑了塞泽尔“还乡笔记”最后的意象,这是一种持续的状态,因为“清晨尽头”还有“另一个清晨”。而对于“黑人性”的最后意义以及“黑人领袖”的反抗和救赎,塞泽尔在非抒情的《论殖民主义》中得到了阐述。这里就非常直接地建立了二元论:殖民和被殖民,它的另外面向就是基督教文明和异教文明、白人和有色人中、文明和野蛮……在这个充满二元论的论战中,塞泽尔采取的也是一种抗拒的态度,他对欧洲文明、基督教文明、白人文明进行了辛辣地讽刺,提出了质问,并完成了对种族主义的否定:一方面,欧洲文明的伪善、欺骗和殖民,是对所谓先进的解构和颠覆,塞泽尔认为,“欧洲无力防护。”他认为,欧洲无法解决自身机制引起的问题,对自身最严重的问题视而不见,对自己的原则虚与委蛇,所以这是衰落的文明、病态的文明、垂死的文明。另一方面,当欧洲文明无法解决自身的问题,他转向而制造了无产阶级问题和殖民问题,最终导致的是侵略、暴力和屠杀,而不是将野蛮变为文明的教化,“我以为从殖民到文明,距离无穷无尽;从积累起的所有殖民远征里,从编纂出的所有殖民法典中,在颁发过的所有政府通告里,都无法得出哪怕一种人文价值。”

塞泽尔的重点当然在后者身上,殖民美其名曰是文明,其实是“去文明化”,其实是“变成野兽”,“唤起他们心底深处埋藏的天性,贪婪、暴戾、种族仇恨、道德相对主义”,举例来说,当越南有一颗头颅被砍下,法国人并无异议;当一个殖民地的女孩被强奸,法国人也无异议;当马达加斯加人遭受酷刑,法国人依然毫无异议,这就是比野蛮更野蛮的殖民主义,每一种罪行的发生,“都会有一分死亡的重负压在文明之上,都会发生一次普世的松动,都会生出一个坏疽,都会造成一次传染源扩散,而在所有这些被侵犯的条约、被散布的谎言、被容忍的征讨、被捆绑和‘审问’的囚犯、被折磨的爱国者中,在这种被鼓励的种族傲慢、被炫耀的狂妄自大里,都有毒药渗人欧洲的血管,缓慢而无可置疑地使这片大陆‘变得野蛮’。”这种野蛮不仅仅是殖民者无异议的冷漠,更是殖民地变成仇恨土地的野蛮,所以殖民行为的唯一定义就是:“一种野蛮文明的桥头堡,它随时都可能成为对文明本身单纯直白的否定。”

而在这里,塞泽尔更进一步,运用马克思主义的观点指出了殖民的本质,就是物化:殖民的土地被物化了,资源被物化了,殖民地的人更被物化了,“我要说的这千十百万的人,他们被巧妙地灌输了恐惧、自卑、颤抖、屈从、绝望、奴颜媚骨。”但是在塞泽尔看来,黑人文明是崇礼的文明,是古老的文明,是应该歌颂的文明,在殖民主义中,这样的文明不断被毁灭,而毁灭的罪魁祸首就是资本主义,“所有在维护西方资产阶级社会的龌龊分工中尽职尽责,千方百计、不择手段地试图分化进步力量——若不是彻底否认进步的可能性一的人,所有资本主义的走狗,所有四处劫掠的殖民主义或公开或害羞的支持者,一个个难辞其咎,一个个可憎可恨,一个个奴隶贩子,从此统统都将经受革命猛烈的攻击。”从物化到资本主义,再到塞泽尔提出的革命,“马克思主义者”塞泽尔无疑指出了彻底结束殖民主义的道路选择:无产阶级革命:

简单来说,这意味着欧洲的救赎并不在于手段的革命;它在于“革命”本身;这场革命,将把非人化的资产阶级令人窒息的独裁换作——在无阶级社会还未到来之前——如今唯一能担起普世使命的阶级的主导,因为在这个阶级的血肉里承载着历史上的全部苦难,世界上的全部苦难:这便是无产阶级。

指出了道路方向,提出了行动目的,也许这是塞泽尔为自己革命事业发表的宣言,而当他最终投身政治,最终放弃独立,甚至最终成为供奉于先贤祠的“法国人”,塞泽尔是不是真的进入了“欧洲的另一个清晨”,“舞蹈。偶像。异端。还有我自己”……

[本文百度已收录 总字数:6733]