2025-06-28作为装置艺术的“铁西区”

一瞥而过,转瞬即逝,“艳粉街”这三个字就出现在网约车右转时抬头看见的路牌上,而在汽车的疾驰中,被目光短暂捕捉到的三个汉字又像一道影子消失不见。如梦如幻如是观,就像20年前纪录片的影像,就像工业文明的残像,仅仅变成了一个被写在路牌上的名字,变成了匆匆经过再无回望的影子。

但至少,“艳粉街”还在,也许那些低矮的平房都被拆除了,那个名叫“宏祥”的小超市早就不存在了,坐在炕上、抽着烟的73岁老人也已经90多岁了,或许已经入土为安了。关于艳粉街,关于铁西区,几乎就是一次按图索骥般的寻找,它在现实层面所对应的文本便是王兵拍摄的纪录片“铁西区三部曲”,而实际上,与现实相映照的文本也成为了逝去的一部分:在某瓣上已经没有了相关条目,网上的资源也基本上被删除,搜索相关信息也早已搞头换面为正能量的宣传片《铁西》。写有“艳粉街”的路牌还矗立在那里,铁西区也依然是沈阳重要的城区,网约车司机说现在铁西区也依然是沈阳GDP的龙头老大。

消失只是影像的消失?“我们想创造一个世界,但最终这个世界崩溃了。”王兵曾经这样说,拍摄耗时18个月,素材积累300个小时,2003年《铁西区》纪录片得以完成,它包括240分钟的《工厂》、176分钟的《艳粉街》和135分钟的《铁路》,“三部曲”总时长达到近10个小时,他就是通过这10个小时的影像呈现了铁西区的工业转型和社会变迁,通过对一个时代的记录,见证了那个特殊历史时期下工人的生存困境和挣扎,影像让人们看见,而被看见的正是“这个世界的崩溃”。如果说王兵的纪录片记录了铁西区在工业文明转型历史中的崩溃和解体,那么20多年之后,连同记录的记录文本也成为了崩溃和解体的一部分,这是不是另一个时代的阵痛?

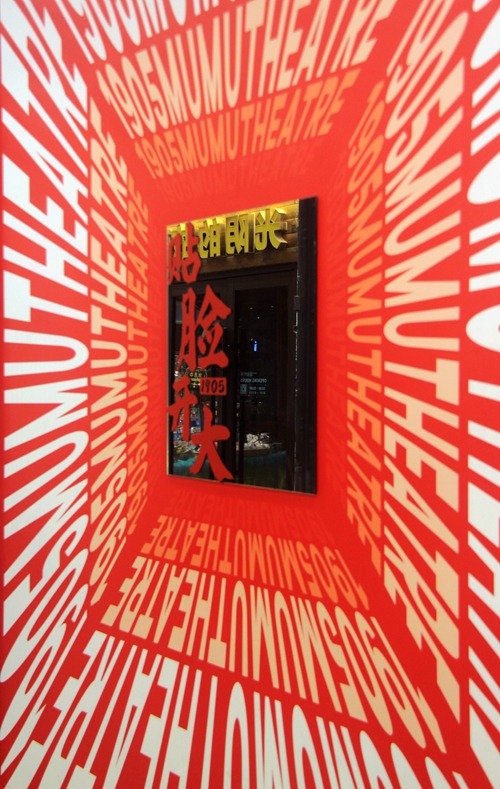

阵痛之后可能是一片废墟,也可能是一种新生,当铁西区那个名为“沈阳重型机械厂”的二金工车间成为“1905文化创意园”,这的确是一次从工业文明到现代文化的新生,甚至在更迭中承担了更多的时代隐喻:1905年铁西工业区始建,这是中国早期民族工业的始创纪年;1937年建立时曾是日本满洲住友金属工业株式会社奉天制钢所的所在地;新中国成立后成为第一个重型机械制造厂,孕育了共和国最初工业、创造众多“共和国第一”的辉煌历史;而现在,记述中国工业成长史的工业遗迹被保存下来并被赋予了新的内涵,它以华丽转身的方式成为了文创生产和消费基地。2012年启动改造以来,文化创意园从单一的工业遗址变成了集小剧场、音乐现场、艺术空间、生活艺术学院、创业街区、艺术展览以及工业风拍照打卡的文创胜地,截至2022年1月,这里已成功举办了3200余场丰富多彩的文化活动,吸引了超过350万游客,成为沈阳标志性的文化地标。

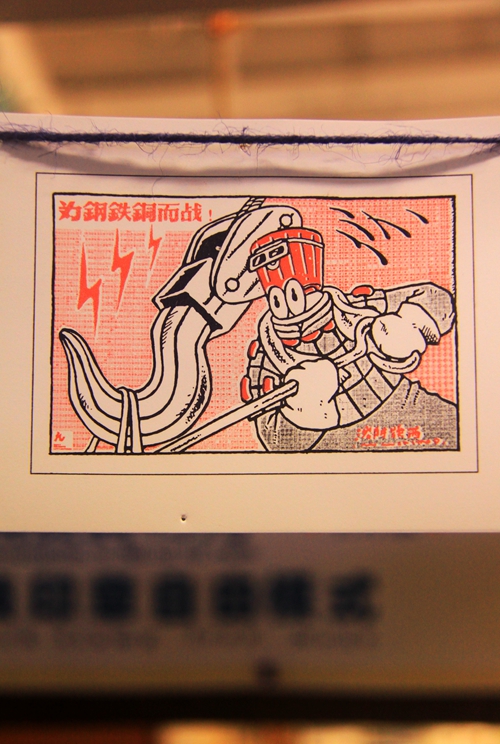

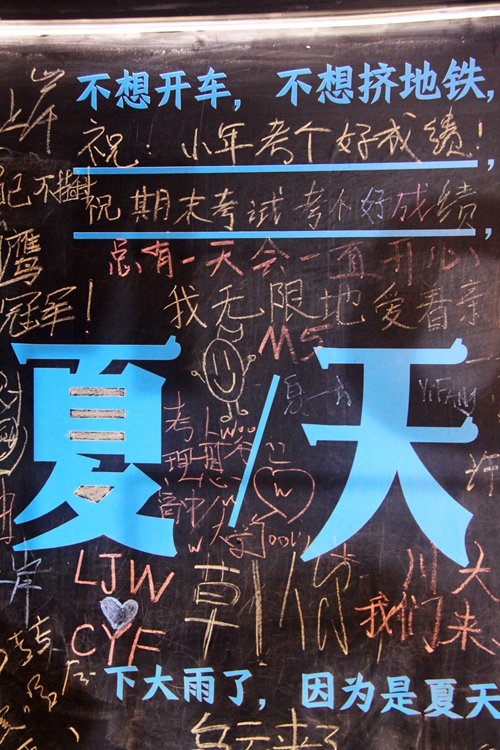

漫步在1905文化创意园区,在各个店铺里浏览,的确有一种装置艺术带来的浓厚氛围感,或者说,这个融合现代艺术与文创消费的文化地标就是一个装置艺术现场:园区里的钢架和天吊依然是重要的支撑结构,它是前工业文明的辉煌见证;走出园区是广场上高28米的“持钎人”雕塑,它是产业工人的象征符号;外墙悬挂着的是“铁西”两个字,1905年沈阳重型机械厂的前身沈阳实验厂炼出了新中国第一炉钢水,从此开启了铁西工业的新篇章,而在2009年在沈阳重型机械厂搬迁之前,最后一炉钢水浇铸造了“铁西”这两个端庄的大字,这是辉煌工业历史的永远纪念。但是,当钢架成为符号,当雕塑成为象征,当“铁西”成为纪念物,阵痛之后迎来新生、消失之后再现遗存的“铁西区”,是不是也成为了巨大的装置艺术?

再没有工厂,再没有工人,再没有噪音,再没有灰尘,也再没有纪录片,当一切都变成文创,变成消费,变成打卡的景点,延续历史的只是符号,时代再造的只是喧闹,和被命名的“重工立交桥”“中国工业博物馆”“重型文化广场”一样,在这个巨大的装置艺术中,“铁西区”只是在自导自演着一部“走进新时代”的纪录片。

最后一炉钢水浇铸的“铁西”

广场雕塑

文化创意是现时代的“标本”

[本文百度已收录 总字数:1629]