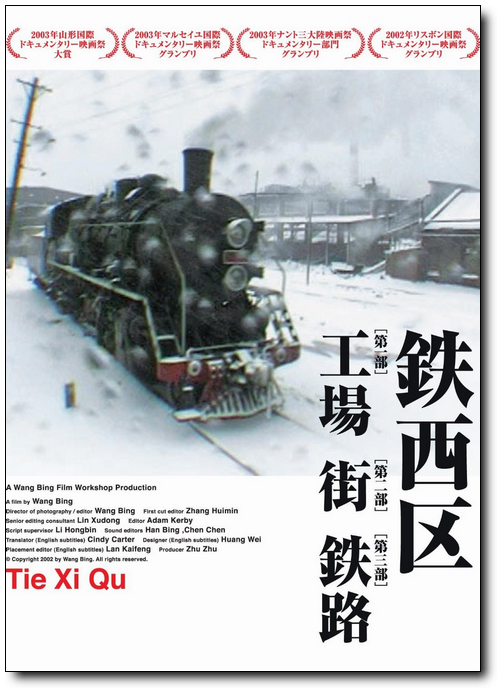

2015-11-20 《铁西区·工厂》:被噪音吞没的"他们"群像

火车机车缓慢而慵懒地驶过道路,驶过小区,驶过城市,驶过冬季,沿着被雪覆盖的铁轨,驶进工厂。7分钟的长镜头是单调,是乏味,却是唯一的方向,漫长的道路仿佛是铁西区工业发展悠久的历史,但是在机车停止的那一刻,在寂静的工厂里,历史仿佛已没有了动力,它只是以惯性的方式到达现实的终点。

沈阳铁西区,是中国历史最悠久、规模最大的重工业区,早在日本侵华期间,铁西区就被日军占用生产军工产品;新中国建立后,这里成为了中苏友好的“试验田”,苏联对华的大部分援助项目都被安置于此;中苏关系破裂,苏联撤掉在华专家之后,铁西区仍然是东北工业的先锋阵地;而到了上世纪八十年代初,铁西区内的工作人数仍达百万之多。但是当时代走向另一个方向的时候,这里或许只留下曾经的喧闹,曾经的辉煌,当巨大的吊钩还在生产,当火红的铁水还在流淌,当移动的行车还在工作,似乎一切都在延续历史的荣光,而这只不过是工业社会留下的冰冷材料;当工人们或者还奔波在生产线上,还在拼命地工作,还在没完没了地检修,但是,这只不过是历史造就的畸形缩影。

在漫长的历史终点,在喧闹的噪音之后,是生活和工作的他们,他们没有被提及的名字,他们只有肮脏的工作服、安全帽和口罩,他们是有一个统一的名字:工人。工人是必须和工厂紧密联系在一起的,所以在这样庞大却正在沉沉死去的工厂里,他们的群像也带着那一份死亡,“……这么一个人,无论是否愿意,他们都在承受和不断地体验这个过程,这是他们的命运。这种命运对于生命来说不是没有意义的,如果通过这样的命运能认识自我,认识事物的时候,他虽然在这个命运当中,但对一个个体来说,他是觉醒的。”这是站在摄像机后面的王兵说出的话,在他们面前,谁是那一个人,谁是可以脱离工厂命运而具有个体命运,谁又能在个体命运中觉醒?

|

| 导演: 王兵 |

|

鼎盛只是曾经的鼎盛,辉煌只是历史的辉煌,效益千万、职工数十万的国营大厂如今却走到了历史的前列,而他们也注定会在这“群像”的命运里发生深刻的变化。在铁西区众多的工厂当中,王兵选择的场景发生在沈阳冶炼厂、沈阳电缆厂和沈阳轧钢厂这三个工厂里,不管是生产与经营相对运转比较正常的沈阳冶炼厂,还是90%的工人已离岗、工厂内只有中层以上的领导在正常工作的沈阳电缆厂,还是基本上废弃的沈阳轧钢厂,三个工厂都是现实的缩影,都呈现出后工业社会颓败的命运。而对于内部的工人来说,似乎命运都已经无法把握,他们只能在被动而无奈的情况下渐渐远离觉醒,远离自主。

他们不停地抽着烟,不停地说着脏话,不停地在自娱中度日,似乎只有这些才让他们感觉到一点乐趣,他们打牌,他们玩笑,却又是那么的无聊,而在这阴暗、压抑的环境里,他们并不知道自己会有怎样的命运。有人躺在椅子上,说着自己从小学到下乡的经历,说着和这个厂子结下的不解之缘,可是门开处,有人通知说工厂明天就要停产了。或许回忆里有自己的命运,可是那门打开的时候,那停产的消息无情地泯灭了自己继续存在的理由。像是残酷的宣言,那种个人经历在这样一个大厂面前,又是那么微不足道,记得那些缘分,却又无情地变成过去,当个体命运无从把握的时候,工厂就像一家巨大的机器,会摧毁所有的私人叙事。

|

|

| 《铁西区》海报 |

所以当工作完成之后,那些工人会毫无遮拦地裸着身子进入浴室,然后裸着身子从镜头前走过,私人的身体似乎没有了任何秘密,即使完成了洗澡这样私密的行动之后,他们也全然不顾面前的别人和摄像机,站在那里没有顾忌地说着。不用遮羞,是因为在这个空间里,没有了自己,就像在这个工厂里一样,对于他们来说,只有时代拖着他们集体的命运前行,是生存还是毁灭,他们无从选择。而在疗养院里,他们集体看着黄片,脸上却没有表情,单调的娱乐,即使有某种刺激,对于他们来说,也仿佛和自己无关,也无法令自己激动。

这是不是一种冷漠,这是不是一种麻木?那个只有没过小腿的鱼塘里,工人们本来也是娱乐着捕鱼,可是有人却不可思议地淹死在里面,工友们抬着盖上被子的尸体,却并没有悲伤,甚至他们还抽着烟,脸上露出凝滞的笑容,虽然在问吗,这事谁负责,但是对于他们来说,不是关于生命逝去的悲痛,而是这一种死亡会得到多少抚恤金。“主要是弄几个钱。”这已经变成了活着的目的,唯一的目的,就像在历史转折时期的工厂命运一样,对于工人来说,只要不下岗,只要有钱赚,就是一切。他们议论着生产铜的利润,从原材料到成品,在他们看来,有着巨大的利润空间,甚至简单的计算之后,一年有22亿,但这只是一种数字神话,原材料如果造价怎么办?成品如果没有市场怎么办?

个体命运有关的是赚钱,是抚恤,而在无数个体命运之上的是工厂的命运,是时代的命运,“欠电费2000多万,水费10000多万,煤气费7000万,在优胜劣汰中,没用的也只能自己灭亡。”但是对于这个时代来说,这些工厂的未来绝不仅仅是欠了那么多费,绝不仅仅是因为原材料存在着造价,而他们也无法知道明天自己会在哪里,工厂会走向何处。对于他们来说,在被淘汰的命运中,他们只有自怨自艾说一句:“咱是没有能耐的。”没有能耐的个体呈现,更多的会将命运寄希望于集体,寄希望于工厂,他们心中有着某种不舍,有着某种留恋,甚至有着某种希望。

在过年之前的聚餐上,一位女职工说,明年的形势更复杂,困难会更大,工厂可能会选择改制,让下面的小厂都自顾自,不管是租赁,还是入股,只要有活路,都随他们去。但是这种所谓的改制却也会带来新的问题,“指着鼻子骂的,跪着哭的,都会有。”似乎是逼迫着走向一条未知的路,而他们每一个人似乎都在此中沉浮,即使有着“希望和同志们在一起”的把酒祝福,即使有着“年年有活干,家家有饭吃”的生存希望,但是“明年”却像一个黑黑的洞口,永远吞噬着命运,永远朝向一种凄楚。聚餐中,有人对着卡拉OK,面带笑容跟唱着那一首《走进新时代》,走进新时代是工厂的未来走向,而其实它只是一个被跟唱的旋律,只是一首被烂唱的歌,甚至只是一种伪抒情。

而”走进新时代“也是命运的无奈写照,个体要进入新时代,是因为工厂要进入新时代。从计划经济到市场经济,从历史辉煌到现实突围,这都是工厂走进新时代的必有之路,但是对于个体来说,似乎那种阵痛都没有了,他们麻木,他们疲乏,他们游戏,他们无语,甚至当工厂倒闭之后,有人还返回到曾经的车间,在破败的地方寻找有用的东西。企业亏损,企业倒闭,对于工人来说,是一种强大而怪诞的力量,而其实,即使在机器隆隆作响的曾经,他们何尝主宰过自己,他们的生命在含铅严重的车间里耗损,他们的声音被巨大的噪音覆盖,而当轧钢厂开始拆除设备,推平厂房的时候,被电焊枪切割下来的钢架上,那积存了许久的灰尘瀑布般落下……就像这些工人的命运一样,如灰尘脱离工厂,飘散在无知的空间里。

最后的镜头,还是机车,还是铁轨,还是长镜头,但是积雪似乎已经融化,绿草正在成长,冷寂似乎已成为过去,希望仿佛正在萌芽,可是在看起来盎然的世界里,工厂不再,工人不再,噪音不再,灰尘不再,曾经还有麻木,戏谑,而现在,只有空空,空空的时间,空空的地点,连“他们”这样一个群像,也早已变成了历史深处的一个空洞的符号。

[本文百度已收录 总字数:3786]

思前: 你踢了我一脚

顾后: 迷局中的“1:0主义”