|

编号:S55·2150720·1190 |

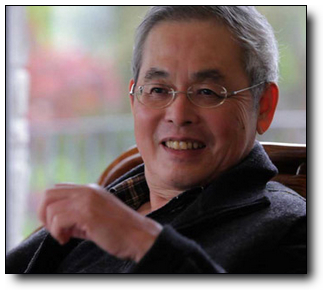

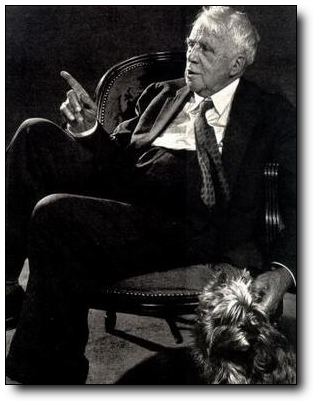

| 作者:【美】弗罗斯特 著 | |

| 出版:上海文艺出版社 | |

| 版本:2015年05月第1版 | |

| 定价:66.00元亚马逊49.60元 | |

| ISBN:9787532155620 | |

| 页数:588页 |

博尔赫斯说:“弗罗斯特能够写出看似简单的诗歌,但你每一次读它们,你都会挖掘得更深,发现许多盘曲的小径、许多不同的感受。所以说弗罗斯特我对于隐喻有了新的认识。他给出一个隐喻,我们以是一个简单的直截了当的陈述。可是随后,你发现这是一个隐喻。”简单如句子,11岁丧父迁居新英格兰、养过鸡、在工厂做过零工、长年经营自己的农场、四十岁时才出版首部诗集《一个男孩的意愿》的弗罗斯特即使在这样的人生故事里发现另外的隐喻,《春潭》、《雪夜林边》、《未选择的路》、《见证树》的语言和意象里,是尘世的秘密,是日常的故事。“睡前我还要赶上几英里/睡前我还要赶上几英里。”前者是自然状态的睡觉,后面则是不再醒来的死亡。

《林间空地》:所有的启示都属于我们

就这样,死亡之时留下的有意义的名字,

导致了一个女孩的婚姻,统治了她的生活。

虽然这意义不怎么清楚。

一个有意义的名字可以养大一个孩子,

把这孩子从父母手中夺走。

要我说,最好取一个无意义的名字,

更多地交给自然和幸福的偶然来决定。

给孩子们取取名,看看你会怎样。

——《枫树》

她的名字叫玛贝尔还是叫美珀尔?以一棵枫树而被命名有什么样的特殊含义?被养大的女孩却只有叫她美珀尔的父亲,叫她玛贝尔的老师,而母亲呢?一个生下了她的母亲呢?给她取出有意义名字的母亲呢?在她的脸上摁出三个酒窝的母亲呢?寻找有时候只是一种“危险的自我唤醒”,因为“你和她只是/在楼上的房间彼此擦肩而过,/一个向这边走进生活,一个/向另一边走出生活”,走向两个不同方向,走向两个不同人生,离别有时候只是一种想象,离别有时候只是让人解读另一个有意义的命名——关于美珀尔的名字,只是一个“好姑娘的吉祥话”,当被自我唤醒,何处去得到一个确定的印证?

夹在圣经里的枫叶是一种理由?看见十九层窗外的飞行是一种理由?踏上父亲家的朝圣之旅是一种理由?可是被名字带去的地方没有枫树,“他们什么都没有发现,连一棵遮阴的树都没有”,与母亲有关,与父亲有关,与“父亲和母亲之间的事”有关,但是“和我无关”的命名为何又降临到一个女孩一生的找寻中?像是一个和失去、和死亡有关的故事,在女孩的成长,女孩的婚姻中渐渐变成了一个和自己无关的生活,有意义的名字却并不带来有意义的生活,“即使现在可以,我们也不愿揭开秘密:/我们再也不会寻找它了。”不寻找的意义是躺在林间空地里,是看见孤独竖立的树桠,是紫色或淡粉色的叶子,是“交给自然和幸福的偶尔”,有意义的名字被解构成自然和偶然,在无关“枫树”的象征中建立另一个关于自己的秘密。

所以,林间空地是一种容纳,是一种宽容,是一种自然,是一种无意义的意义,是一种对于缺省关系的弥补和复合,那种种和离开甚至抛弃有关的人伦都化成了一种“自然和幸福的偶然”,美珀尔只是美珀尔,当去除了一个“危险的自我”,带回来的是另一个自我。可是人如何能在这种偶尔中“进入我自己”?带着新英格兰标签的弗罗斯特似乎就在寻找出生之外的那一个自我意义,“他们听任我们选自己的路,/已被证明寄错了希望的两人,/有时候我们坐在路边角落,/带着淘气的、流浪的、天使的表情,/试一试我们能否感觉不到被弃。(《被忽略》)”似乎从来就有这样的担忧,从来就有着无法摆脱的担心,那就是在自己选择的一条路上,是否有“他们

”的态度。路边的角落里,既有淘气的想法,也有流浪的欲望,既有天使的表情,也有被弃的不安。《傍晚散步》里有着刚割过的草地,有着半掩的花园小径,有着一棵光秃秃的树,有着树上残留的一片发黄的叶子,“我往前走没多远就停下,/捡起还没落的最后那朵/紫菀花褪色的蓝,/再一次捧去,给你。”这似乎是一种自己走的路,那里只有我,只有你,只有“紫菀花褪色的蓝”,走过去,停下来,捡起,似乎都是没有阻碍的,就像《求玫瑰》里“她带着雾蒙蒙的闪光出现在我们面前/默默赐予我们以她玫瑰的恩惠”的爱情,就像《我的蝴蝶》里“我在屋檐下发现了它,混在/枯萎的树叶里”的生命意义,都呈现在一种没有“他们”的状态中。而在我进入我自己的欲望中,在和自己有关的路上,似乎永远有“他们”的影子,他们是巨大的阻碍,我和“他们”形成的紧张关系里有一种执着,但也有一些迷离,有一些坚持,但也有一些无奈。

关键是,“他们”有时候就是那些关系我,“渴望了解我是否还亲近他们的人”,就像美珀尔的父亲,就像“在楼上的房间里彼此擦肩而过”的母亲,一种无意义的书写必须带着命定的意义机缘,所以在“他们”面前,我所走过的路是这样,首先就如《启示》里所言:“我们把自己隐藏在/冷嘲热讽的轻浮言辞后”,接着便是在《暴风雪的恐惧》里那样:“我的心里升起一个怀疑/光靠我们自己能否熬到天亮/而不需别人帮忙”,接着就如《魔神的嘲笑》:“之后我把我自己靠在一棵树上坐下。”但最后却还是在《瞭望点》的那种状态:“厌倦了树,我再次寻找人类”。

|

| 弗罗斯特:走在未选择的路上 |

如此反复,如此犹豫,对于我自己来说,似乎就是一个被“他们”隐藏的主语,对于弗罗斯特来说,这种种的曲折也只是作为一个男孩遭遇的“成长的烦恼”,他只是一个男孩,那些意义也只是“一个男孩的意愿”:“A boy 's will is the wind 's will,/And the thoughts of youth are long. long thoughts”男孩的意愿如风一样,有时候是坚定,有时候又是一种飘忽不定的感觉,长长的记忆换来的却是“我失去的青春”,所以在1914年的《波士顿北》这辑诗歌里,我面对的是一堵墙的隔阂,是一个小镇的未知,是战争带来死亡的悲哀,是五百块一双脚的官司。“在我修墙前,我想知道/我的墙把什么圈进,把什么圈出,/有可能得罪什么人。”《补墙》里呈现的是两个世界,圈外和圈内,那裂缝是“造成两人肩并肩都能过去的裂缝”,却破坏着“不再垒着石头”的石头,“石头落在哪边就归哪边负责”,似乎一堵墙可以用好邻居的规则将其弥补,但是裂缝的外面,却依然是林子的黑暗和树荫的黑暗。而同样的黑影出现在小镇卢何珥,“山把小镇裹在阴影里”,所以那个过客对我说,山上有人上去,有人找到了泉水,有人值得一看的景色,但是这上山是从另一条路,是另一个人,而我和山之间就隔着一堵墙,“把我挡在后边吹不到风。”关于遇见,关于方向,关于泉水,其实都变成了一种未知,当“他用细长的刺棒轻触牛鼻和腰/把公牛朝自己的方向收拢,/发出了让它们往前的命令,移动了。”的时候,山只是一座山,山只是包裹了小镇阴影的山。其实没有道路,一切看上去只是听说,只是传说。那带来“恐惧”的黑房子,会有钥匙插进去,但是却像是“在警告什么人”,我们在进入其中的时候,一定有人从另一道门跑掉了,而在黑暗中只留下了那个“什么都不要”的声音。

声音就像一堵墙,就像弥漫着的阴影,在阴影里,只有生与死的隔阂,只有自己和自己的异化,一个男人在《家葬》中体会的是生对于死的无奈,“什么东西让你把失去初生儿的的痛苦弄得这样”,挖他小小的坟墓的时候,他只体会到“世界是恶的”,“如果我能改变它/我就不会这么悲哀。噢,我不会,我不会!”不会是一种被隔阂的巨大无奈,是一个家庭的支离破碎,在《黑色小屋》里,这种悲伤的情调变成了对于战争的诅咒:“走出去的人,先是父亲,/然后是儿子们,最后就剩她一个。”而仅剩的她,“认为这都是战争决定的。”而那个被标注为“五百块一双”的脚的“自我寻找者”,却也是Self-Seeker(自私自利者),只想把生活稳定下来,而拒绝和老板打官司,“公司保证提供所有我可以钉的木条”或许是唯一的安慰,所以即使出卖自己的灵魂,那个自己也是没有巨大恐惧的自己,在自我安慰中寻找消除隔阂的办法。

似乎太过于悲哀,山是未知的山,山是不抵达的山,而在这个山的阴影里,林间空地又会在哪里?《山林之间》似乎是这样一种尴尬的隐喻,也是走进我自己的另一种选择性努力。那黄色树林里有两条分岔的路,一条是很多人在行走,但是并未可以安全抵达山顶,而还有一条是只有我一个人孤独地行走,两条路,是两种选择,是两个世界,“但既知路如何一条通往下一条,/我怀疑是否还有返回的可能。”在怀疑中,我必须选择其中不能返回的一条,所以即使造成了“此后一切的不同”,即使是“未选择的路”,也必须是自我承担种种结果,但是仿佛总是迷失,迷失在路上,迷失在时间里,迷失在没有结束和开始的“中间阶段”——“结束是一个阴郁的词。”没有结束意味着延展,意味着继续,意味着“未选择”,意味着“因一件事/太高兴的同时/却因另一件事太悲哀”,意味着“一只眼睛/在睁开时被枝条甩到而流泪”。压弯的枝条下是“必须生长的延龄草”,爬上石墙,是为了在播种中“迎接一个友好的访问”,在“一个女孩的菜园”里是“理想的单人女孩儿农场”,但是这并不是结束,并不是选择,而是陷于“山地之间”的无奈,那个“采树脂的人”需要把剥下的树脂拿到市场上去,那些森林在“架线人”的砍伐中只有死掉的树,“采树脂的人”是一种选择,“架线人”是一种选择,但是他们从来没有走向完满的结束,他们永远在中间阶段。

就像弗罗斯特自己的行走,从西海岸到东海岸,似乎总是在“未选择的路”上,似乎总在中间阶段,似乎永远不走向结束,而在离开“林间空地”的命运选择中,在“新罕布什尔”的记叙中,那种“危险的自我唤醒”总是被当成了通往最后终点的那条路。“在新罕布什尔这些都不可能发生。”这里有可批量生产的宝石和苹果的阿肯色来的旅行者,有从来没有人自然死亡的加利福尼亚人,有满脑子多变幻想的狂热分子,有加州来的诗人,而南方来的女士有总统、政治家、殖民时代之前定居的家族、带稀有品种母鸡的费城人,以及一些金子、一个女巫,对于她来说,面对新罕布什尔依然是一个关于选择的问题,“只有样品,/像展览,每件东西都只有一件,/很自然,她不会花力气去卖”的经历中,新罕布什尔或者只是一个象征,一个标本,一个安慰,或者只是一个必须行走而离开的地方。而在南方来的女士之外,投射到我自己的选择上,“新罕布什尔提供了/距离最近的可逃离的州界。”而且山还不够高,那些人也没有更好,但是必须选择的路上,我或者能够成为一个普通的新罕不什尔的农民,有一千块的现金收入,有人找我出版图书,但是这只是一种幻觉,一种未选择而选择的意义,“想一想新罕布什尔也会平静。/目前我住在佛蒙特州。”

我自己在佛蒙特州,是不是就是走进了我自己?其实是一种拒绝,弗罗斯特的“新罕布什尔”是另一座山,是另一个阴影,是另一条未选择的路,而在一种地理意义的抵达之后,或者心中的那块“林间空地”还在,那就是看见的“西溪的小流”,那就是“一道更远的山峦”,从1928年到1936年的诗歌之路上,弗罗斯特似乎就在那自然的世界里遗忘人类,在睡觉时唱歌的鸟里看见意义,“上天赐给的一瞥,只给那些/没有处在可以就近观察位置的物体。(《短暂一瞥》)”只是短暂一瞥,其实能看见树林,看见花朵,看见融化的雪,看见光和微风的游戏,无人关注也无妨,“比海水拍碎更可怕的事发生”也好,只要“把这些花朵一样的水和水一样的花朵/从只是在昨天才融化的雪里/抹去、喝光、扫去之前,三思”,就能找到一种信仰:“去关掉一条路,丢弃一个农场,/减少人类的生育,/让大自然回来占据人的地盘。(《乘法表》)”

当大自然占据人类地盘,就是对于人类自身隔阂的废除,“犯错是人类本性,不是动物的。/或者我们太过称赞本能,/这称赞太慷慨大方了/以至于更多的是拿走而不是给予。/我们的崇拜、幽默以及责任心/早已给了桌子下面的狗。”向下的是狗,向上的是信仰,向下的是树叶,向上的是花朵,向下的是被猎取的鸟,向上的是唱歌的鸟,一道更远的山峦划出了界限,而在这样被划分为向上和向下的世界里,我们得到了“见证树”的机会:“寻求酿睛回应的眼睛/带来了星星,带来了花朵,/因此浓缩了地和天/任何人都不害怕体量的大小。/所有的启示都属于我们。”这启示是发现每一颗星每一朵花,是“幸福用高度弥补长度的短缺”,是“肯定有一点点对人类有利的地方”的大自然,是“从房舍来到林间”换来的孤独,即使有撕裂的世界从面前经过,即使有“灵魂深处的帘幕”被当做衣服穿在外面,即使锄头作为第一件工具“变成了一件武器”,那种“交给自然和幸福的偶然来决定”的意义已经写在了那里,所有的启示不是生命最初必须解读的“美珀尔”,而是什么也不寻找的所有。枫树没有发芽,枫树在楼梯里,枫树被母亲带走了,枫树不在父亲的朝圣之旅上,枫树其实早已经被砍倒了:

我不认为砍倒一棵树

就是大自然的失败

也不把我的撤退看作失败

而是对下次打击的迎接。

——《在冬天在林子里……》