2013-06-18 《第三个人》:阴暗下水道里的“他者”

活着的哈里·莱姆以一种“被死亡”的方式遭遇车祸,放入棺材,葬入墓地。到底该用活着来对抗死亡,还是用死亡来复活生命,不管是哈里·莱姆,还是马丁斯,他们都在这个城市的街道上寻找悖论的现实,寻找真实的自己,但是他们都是找不到的“第三者”,他们都是在肮脏和阴暗的下水道里被定义的“他者”。

谁是第三者?这原是霍利·马丁斯发现好友哈里·莱姆在车祸死亡后的疑问?故事的迷宫以这样悬疑的方式打开,似乎是为了让电影增加一点惊险刺激的味道。但这显然是表面的。当霍利·马丁斯这位美国低俗小说家从美国来到维也纳寻找哈里的时候,他发现最后在他面前的只不过是一具尸体。是的,哈里被隐藏了,消失在一场毫无征兆的横来车祸中,消失在奥地利人克兹和罗马尼亚人波佩斯库的讲述中,也消失在哈里女友施密特的哀怨中,但是不管是车祸还是墓地,哈里只是一个名字,一个符号,而在马丁斯的怀疑里,哈里甚至是一场谋杀的牺牲品。

因为那个老房东说,车祸现场除了克兹和波佩斯库,还有一个他不认识的第三个人,而克兹和波佩斯库对于现场的描述也是破绽百出。他们说,哈里被车当场撞死,又说在死之前还想着马丁斯,而更让人怀疑的是,撞到哈里的是他自己的司机,而那时哈里的医生温克也刚好经过。是意外还是一场骗局,那个第三个人到底是谁?作为车祸现场的“见证者”,他们为何前后不一致?

对于马丁斯来说,维也纳之行最后变成了寻找真相的过程,但是真相和哈里一样,也被隐藏了。他找到了施密特,那个在墓地遇见的女士,也是哈里的女友。但是施密特没有在现场,她也不知道哈里是如何被撞死的。更麻烦的是,作为一个捷克人,面临着苏联士兵的调查,他们发现施密特所持有的护照是伪造的。而施密特也承认护照是哈里在黑市上交易得到的,而从苏联卡罗威的口中牵出了哈里的另一个身份,黑市贩子。其实关于哈里的身份,马丁斯似乎并不想关心太多,对于他来说,他更关心那个神秘的“第三个人”到底是谁。

|

| 导演: 卡罗尔·里德 |

|

他从来都是以过客的身份来到维也纳,对于一个小说家来说,他曾经以为的维也纳和贝多芬、莫扎特和斯特劳斯有关,和崇高伟大的艺术有关,但是二战刚结束的维也纳却满目苍夷,美国、英国、法国、苏联,四个国家都以胜利者的身份瓜分了这个国家和这个城市,这里有着战争的创伤,有着永远阴暗潮湿的街道,有着弥漫不散的死亡气息。是的,这个城市也是一个“第三个人”,不同的利益集团在这里驻军,在这里找到他们的统治区域,在这里瓜分着属于自己的板块,不同的语言,不同的意识形态,不同的政治诉求,不同的打击对象,让维也纳在分裂离析中成为“第三个人”。

所以马丁斯进入维也纳更具有了某种社会批判的意义,而在这个第三个人的城市,他也体会到了永远无法消除的隔阂。在他面前他们总是讲着他听不懂的话,不仅老房东的德语让他云里雾里,施密特居住房子里女房东也总是披着厚厚的棉被歇斯底里的说着听不懂的怨言,而温克医生用德语对着自己的那只狗说着什么。对于马丁斯来说,寻找哈里的死因最后变成了对这个城市的迷惘,甚至是恐惧。

那个房东在答应马丁斯晚上可以谈谈之后,意外被谋杀,而邻居开始怀疑是马丁斯杀害了他,那个总是拿着皮球的小男孩甚至用惊恐的目光看着马丁斯,口中叫着“爸爸,爸爸”,在弥漫的隔阂和恐惧中,马丁斯从怀疑者变成了嫌疑犯,就像他曾经虚构的小说一样,现实已经支离破碎,在无法摆脱的惊恐中,现实早已经突变为一部黑色的恐怖小说。就像在被置换的现代小说讲座中,有人问马丁斯,下一步计划是什么?马丁斯唯一回应的答案是:“我将写一部名为《第三个人》的小说,根据真实事件来写。”

真实与虚构其实已经含混在一起,而当他在阴暗寂静的街上突然看到还活着的哈里时,这样的含混又让他模糊了生者与死者的界限,这比真实与虚构更为可怕。是的,哈里没有死,他只是用一个名字置换了自己的生命,而在那个夜晚,他用微笑的表情、快速的奔跑、长长的影子,以及一只呢喃的猫还原了自己。对马丁斯来说,更大的疑问是,他到底是不是哈里?为什么死去的他还会再出现?那个墓地里的死者又是谁?

不是死者,也不是生者,长长的影子仿佛幽灵闪过,哈里也是第三个人,像这座城市一样,以破碎、分裂的形象再一次出现,是的,在那些见证者眼中他是死亡的人,在施密特看来,他是一个爱人,在卡罗威眼中,他却是一个黑市贩子——而且,卡罗威对马丁斯讲述了哈里犯罪的过去,他们用实验室偷出来的盘尼西林,以70英镑每瓶的价格卖给那些患了脑膜炎的孩子,从而使他们死去或者疯掉。卡罗威将哈里说成是一个谋杀者,而马丁斯也明白了,哈里的死是自己导演的一出悬疑剧,而目的是为了摆脱现实摆脱追查摆脱惩罚。

|

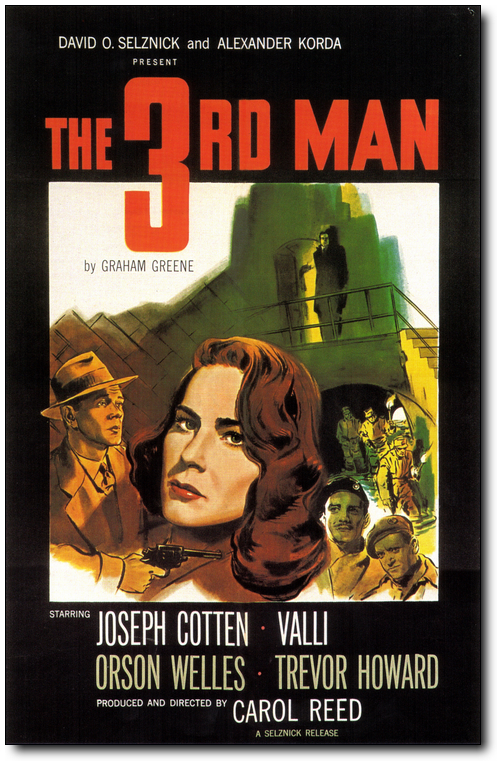

| 《第三个人》电影海报 |

但是在道德和法律面前,在支离破碎的城市里,谁是真正的谋杀者?施密特对马丁斯说:“哈里从来没有长大,他周围的世界长大了,仅此而已,而且把他葬送了。”对于哈里来说,死的意义绝不是生命的消逝,而是被一个长大的世界谋杀了,而这个世界便像维也纳的现实一样,为了各自的利益扼杀了文明,扼杀了自己,那些阴暗的街道、死气沉沉的街区,以及被语言隔阂的人们,都将自己变成了可怕的“第三者”。

卡罗威准备的机票可以让他随时离开,而在这里他似乎永远无法离开,一方面从道德的角度出发,马丁斯与卡罗威合作要抓获哈里,一方面施密特又谴责马丁斯出卖了朋友之间的爱和信任。而在马丁斯和哈里相约的那架摩天轮上,哈里依然用诡异的微笑对他说,你和我都不是英雄,这个世界不会制造任何英雄——除非在你的小说里。而当哈里说出那最经典的台词时,马丁斯根本无力招架:“意大利人让波齐亚家族统治了三十年,他们经历了战争、恐惧、谋杀和屠杀,但他们拥有了米开朗琪罗、达芬奇和文艺复兴。在瑞士,人们彼此关爱,享受了五百年的民主和和平——但他们有什么?只有报时鸟。”

战争、恐惧、谋杀和屠杀的下面是扑灭不了的文明火焰,而那些看似民主和和平的国度里却只能产生报时的钟,这是现实的置换,这是无法逃脱的宿命,不管是个体还是国家,都在用无奈的“第三个人”的身份书写历史,而摩天轮脚下的维也纳又何尝不是如此,他们似乎第一次俯视这座四分五裂的城市。哈里说:“千万不要伤感。往下看,如果下面那些小点中的任何一点停止运动的话,你会觉得伤心吗?如果我给你两万英镑,仅仅是让其中的一点停止运动的话,你会让我收起我的钱吗?”

在历史的洪流中谁都无法让其停止运动,即使金钱即使谋杀,他们总是以一种无奈的对抗和颠覆来逃离现实,那个城市的地下水道是哈里的王国,他在这里逃离现实,在这里构建新的生命,但是当最后,马丁斯作为曾经最好的朋友带领着苏联军人来追杀哈里,还有那些德国兵,在这个地下世界,那种敌对的意识形态依旧在这里寻找属于自己的利益,而哈里无疑成为最后的牺牲品。

在肮脏、阴暗的下水道里,他走投无路,每一个洞口都发出追捕他的命令,不同的语言不同的国家不同的利益集团,将他围困在这个属于他自己的黑暗王国里。而当他最后挣扎着伸向唯一一个无人看守的下水道出口时,只有颤抖的手指,上面是现实的维也纳,是看得见的维也纳,但是他一样无法从这里逃脱,最后在他面前的是依然破碎的城市,是举着枪的好友马丁斯,是挣扎和绝望,是逃脱不了最后的死亡。

从死亡到死亡,生命从来没有第二次没有重生,哈里的复活已经完全成了形而上意义的救赎,但是仅仅是个体的努力,到最后依然是回归死亡回归到永劫不复的死亡。马丁斯曾经问施密特,你还会不会再爱上哈里,施密特说,不会了。当有一次马丁斯看到施密特露出了微笑,叫她再笑一次的时候,施密特说,笑一次和笑两次有什么区别。而最后,当哈里再一次死亡,那墓地里的情景仿佛最初,依然有卡罗威,依然有施密特,依然有祷告,但绝不是最初的那个现实。马丁斯站在空空如也的路上,秋天的叶子不断地坠落,施密特向他走来,一步步,却像走入无人之境,1分10秒的长镜头,最后走出屏幕走向未知的世界,他们像从来没有见过从来不相识,像现实和虚构,像生者和死者,像在两个不同的世界里,像是故事里永远的“第三个人”,最后的注解,则是:The End。

[本文百度已收录 总字数:4330]