2019-06-18《雾都孤儿》:善是片段的存在

监狱的铁门一道道打开,年幼的奥利弗一步步走进去,在最里面的角落里,是即将被送上绞刑架的费金,他在自言自语,他已经瘦骨嶙峋,奥利弗跪在他面前,“你对我很好。”费金终于抬起了头,然后紧紧拥抱了他。像是一种被唤醒的感觉,在奥利弗的感恩和眼泪中,他似乎在临死之前确定了自己一生中的善,尽管微小,尽管脆弱,但却是一种人性之光。奥利弗让他一起下跪,然后祈祷:“饶恕这个可怜的人。”一句话对于费金来说,也是解脱,面对绞刑架,或许他也不再害怕,因为被宽恕的灵魂可以不背负罪孽,而对于奥利弗来说,即使当他走出监狱看到已经准备好的绞刑架,他的悲伤也可以减弱一点。

监狱的最后见面,临死之前的最后祈祷,他们像极了一对父子,费金说要把自己存在箱子里的东西给奥利弗,而对于奥利弗来说,这绝不仅仅是物质意义上的“继承”,而是撕去了自己身上的孤儿身份。如果说费金作为“父亲”还带着某种悲悯的味道,当走出监狱的奥利弗被布朗罗带着,他们坐上马车的时候,布朗罗也紧紧抱住了奥利弗,这是另一个父亲,一个会陪伴他的父亲,一个照顾他的父亲——不管是费金还是布朗罗,在没有血缘关系的感情里,他们都成为了奥利弗这个孤儿的父亲,都带给他一种归宿。

改编自查尔斯·狄更斯的小说,罗曼·波兰斯基将这个被无数次改编了的故事再拍成电影,似乎有着自己的理解,他说要拍一部给孩子们看的电影,而其实,奥利弗的孤儿身份和流浪经历,似乎更像罗曼·波兰斯基自我的投射,而他用改编小说的方式是在表达一种善意:不是表现如狄更斯小说中“将毒汁一滴一滴注入奥利弗的灵魂,要把它染黑,让它永远不再回复原色”的社会之恶,也不是如卡罗尔·里德电影中“恶棍一辈子都是恶棍”的宿命,而是用善来阐述人性之光,甚至用放大的善来解构社会本身存在的恶。但是,当一种恶被刻意删除,善被不断放大,是不是反而显得突兀,甚至带有太多波兰斯基的主观性?

这个“雾都孤儿”的罗曼·波兰斯基版本其实在前半部分还是表现了奥利弗在恶面前的无助和无奈。孤儿,意味着大人保护体系的缺失,意味着社会丑恶现实的暴露,奥利弗的名字就是一个隐喻,当缺少父母,他自然没有命名自己的人,而这个“奥利弗·忒斯特”的名字是随机得到的,当奥利弗以5英镑的价格被救济院卖给苏尔博雷的棺材铺的时候,苏雷格尔就问:“孤儿怎么有名字?”那个执事回答他:名字是按照字目顺序起的。这是一种随机,而奥利弗的命运就是在这种随机性中展开。

在救济院里,他辛苦地和其他孤儿一起拣麻絮,却只能得到一小口的食物,晚上饿得睡不着觉;因为吃完了还想要,被执事无情地鞭打;最后像商品一样,被救济院以5英镑的价格卖给了苏尔博雷;而在苏尔博雷那里,他吃的是狗吃剩的冷饭,晚上睡在棺材旁边,而且那个叫诺亚的小男孩还欺负他,甚至诅咒他的母亲不是个好东西;在两个人争斗中,奥利弗最后还是被打……一个弱小的孩子,没有父母的爱,过着食不果腹被欺凌的生活,而且不管是在救济院还是棺材铺,别人总是说:“他一定会被绞死的。”似乎命运已经写好了结局——出生是一种偶然,命名是一种随机,而毫无尊严被扼杀却是一种必然。

| 导演: 罗曼·波兰斯基 |

但是在这个黑暗世界里,奥利弗却在寻找光明,当他从棺材铺里逃离,走向伦敦的方向,似乎命运就开始发生了改变,也正是从这里开始,罗曼·波兰斯基开始强化人性的善。走到伦敦一共是70公里的路程,奥利弗走了七天,当他迈出那一步开始,整个过色调就变得光明,田野、阳光和青草,似乎就变得富有诗意。在这个过程中,他曾经昏倒在路旁,是一个老太太将他带到了家,让他恢复了知觉,而奥利弗也开始感受到温暖。到了伦敦之后,他遇到了小偷“机灵鬼”,正是他将奥利弗带到了费金面前,也从此,奥利弗的命运中出现了“父亲”。

费金是第一个父亲,尽管是小偷中的老大,除了每天收取孩子偷盗得来的东西之外,费金似乎并没有显示出罪恶与肮脏的本性,他看上去疯癫,但是却给奥利弗吃穿的东西,他也让奥利弗出门盗窃,到那时作为底层人民活下去的无奈之举,也无可厚非。而奥利弗似乎在费金那里,第一次有了家的感觉,和那些小偷一起嬉戏,有可以安心睡觉的床,有每天填饱肚子的食物,和救济院的非人生活相比,这完全是一种天堂。费金也曾对他动手,也曾大骂他,也曾在奥利弗逃离的时候说“世上最大的罪是忘恩负义”,但是,自始至终,他给了奥利弗一种活下去的权力,不再像救济院一样把他当成是买卖的商品,不再像在棺材铺里视他为牲畜。

这其中,最大的恶人当然是比尔,他从不把奥利弗当人看,而是让他成为自己的工具,那一晚和托比一起带着奥利弗去布朗罗家中偷窃,因为被发现,比尔甚至开枪要杀死他,结果打中了手臂;而当事情败露之后,他几次想要把奥利弗淹死;最后,他因为杀死了把消息走漏给布朗罗的南希,走投无路时也是将奥利弗当成了人质。偷盗、杀人,这是恶人比尔,也正是因为这一种恶的存在,才使得奥利弗看见的善变得可贵,费金似乎一直在帮助奥利弗,当他手臂受伤之后,为他敷药,而当警察发现了他们的老巢之后,他也没有忘记奥利弗,让他赶快逃走。

|

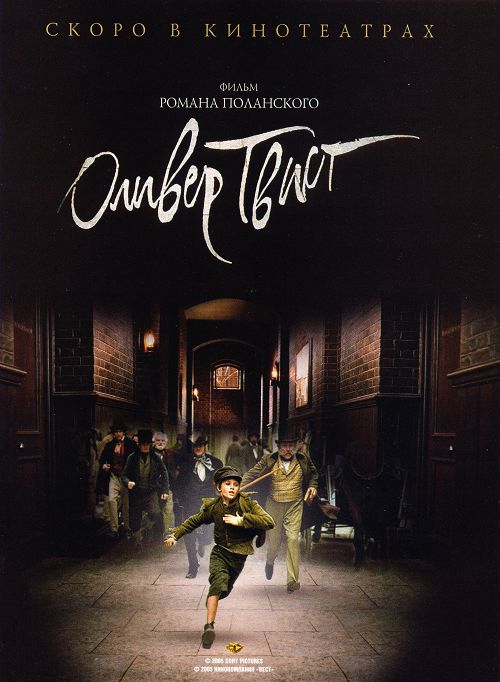

《雾都孤儿》电影海报 |

对于奥利弗来说,费金是提供了生存意义的父亲,而布朗罗则是精神意义的父亲。在街头和“机灵鬼”一起去偷窃时,并没有参与偷盗的奥利弗被当成了小偷,警察把他抓了进去,是布朗罗澄清了事实,并且把他带到了自己本顿维尔的家里,他从不把他当成是小偷,而是让他学习,因为布朗罗认为,“他身上有一种善良的品质,它触动了我。”这是对奥利弗人性中本身就有的善的一种发现,所以布朗罗给他自由,信任他,让他去还书、还钱,而奥利弗被比尔抓去之后,他也积极营救。可以说,布朗罗给了他一种尊严,让他穿得体面,让他活得快乐,而在这样的情感构筑中,奥利弗渐渐摆脱了贫苦的命运。

当然,在这个过程中,还有暗自帮忙的南希,正是她为布朗罗提供的信息,才使得警察找到了奥利弗,也让比尔这个罪大恶极的人走向了死亡。无论是走向伦敦时的老太太,还是照顾他生活的费金,无论是解救他而被比尔打死的南希,还是发现了他身上善良品质的布朗罗,都是善的代表,罗曼·波兰斯基不断放大这种善,而把恶剔除出去——比尔最后死于自己套住的绳子,似乎也是恶自我毁灭的隐喻。但是在这个善与恶的变动过程里,这一部拍给孩子看的电影,却缺少了震撼性和悲剧意义,甚至在“导演改造论”中,这一个电影文本所提供的的只是一种概念化的存在。

奥利弗作为一个孤儿,是一种无法主宰的命运使然,是贴在他身上的标签,而布朗罗所发现的是他身上的善良品性,所以电影应该表现奥利弗的这种触动人的精神存在,但是,在整个过程中,奥利弗并没有以自己的善良感化他人,而且布朗罗对他的发现完全是偶然,所以自始至终,奥利弗都处在被命运摆布的生活中,从这个意义上来说,他还是生活在一个恶的世界里,而且,作为社会来说,恶是一种常态,救济院里有无数的孤儿,他们构成了一种整体,并不是所有人都会有奥利弗的幸运,就像“机灵鬼”对奥利弗说的那样:“你不偷别人也会偷。”在偷书判决中,代表法律的法官也是恶的代表,他骂人,他诬陷,他完全不顾事实,甚至还怀疑布朗罗手上的书也是偷来的;救济院可以明目张胆地卖小孩,棺材铺把孩子当牲畜,去伦敦路过的那家男人也不对奥利弗表达同情……所有这一切,才是这个社会恶的本质,它们是制度之恶、人性之恶,它们才是制造了“雾都孤儿”的罪魁祸首。

而在善的层面上,和恶的整体性和普遍性相比,善则更多是偶然性、片段性和零散性:具有善心的费金是小偷集团老大的例外,遇到布朗罗是一种偶然,南希良心大发缺少必要的铺垫——甚至南希之死,费金被推上绞刑架,也都是恶占了上风,甚至是恶具有吞噬性而善只有脆弱性使然,所以奥利弗在命运中遇见的善,只不过是一种几率事件,只不过是意外获得,那牢里,费金只是坐在角落里,就像善在隐秘处,而那一扇一扇的铁门,就像这个冰冷的世界,是一种隔绝,是一种囚禁。

[本文百度已收录 总字数:3328]

思前:对女妖重生的认识与谬误