2015-03-28 春天荒凉的存在

但诗人。已在自己世界

行走了一半,他是鼹鼠,也是鹰。

——特朗斯特罗姆《旅行程式》

春天荒凉的存在。可是油菜花成片地开了,它们在我眼前,却只是有限地可见,隔着一片校区,隔着一条马路,隔着穿流的车辆,在那山下的田里开放,黄灿灿的,像是春天必须展现的诱惑。隔着那么多路,看得那么远,就像想象之中展开的图景,无法走进,整个春天仿佛就在一首诗里“荒凉的存在”。

也并非是荒凉的,日子早就在计划里了,它只要稍微被激活,就会有几百个人聚集在一起,所有的车,所有的人,都在向一个目的地进发,也是隔着油菜花,隔着春光,那么自觉地坐下来,打开书本,拿出黑笔,在洁白的纸上写下几句话,不像是诗也没有关系,从来不会让所有人都成为诗人,从来不会在这个有着诗意的季节听说一个诗人。

|

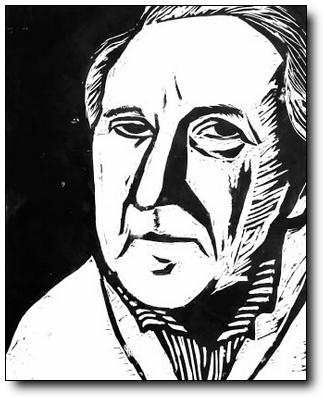

| 特朗斯特罗姆(1931-2015):消隐,沉人文本海洋的T |

有限地听说而已,就像隔着有些远的距离望见成片的油菜花。他说:“我被我的影子拎着/像一把提琴/被自己的黑盒拎着。”这是“四月与沉默”,四月的阳光里有影子,影子的世界里是一个被自己拎着的黑盒,里面是一声叹息,还是一段“夜晚的书页”?四月还没有降临,一个诗人就提前保持了自己的沉默,很早以前,他就病了,很早以前,他就不讲话了,他只是在纸上写着他的荒凉的春天,写着“一段几分钟长/五十八年宽的/时间”,也写着“那些用未来取代面孔的人”。中风,半身瘫痪,这疾病的肉身似乎并不属于他,他却说:“生活最重要的因素是病。世界是一座大医院。我看见人类从灵魂到肉体都变了形。灯在燃烧,试图赶走那些可怕的脸,但有时我会打瞌睡,闭上眼帘,可怕的脸就会将我围住。”

在世界的大医院里,从肉体到灵魂都变了形,那燃烧的灯如何赶走可怕的脸?他或者不用看着自己残疾的身体,被围住的只是一张脸,但是在脸之外,那些诗歌看见了整个世界,看见了被淹没的“我”,所有的词汇都纷纷归向一个中心,“他的精神视野把互不相同的现象汇集在此时此地。”此时此地是永恒的存在,是不可更改的时间,是听说却被记住的名字,是一个存在着的自我。这样的存在,这样的名字,这样的自我,其实是可以从那被可怕的脸围住的病态世界中突围,可以在感受荒凉的存在中找到一面墙。是的,诗人总在自己的世界里行走,即使只行走了一半,“他是鼹鼠,也是鹰。”

听说一个消息的时候,油菜花正在成片地开放,油菜花成片开放的时候,我在被包围的教室里正襟危坐听课。不光是隔着校区,隔着道路,隔着车流,还隔着一堵墙——厚厚的墙,封闭的墙,隔音的墙,只有从过道出去的一个门,但是当铃声响起的时候,门也被关上了。台上和台下,说着和听着,都在一堵墙的世界里建造另一个无关春天、无关诗歌、无关行走的秩序。种种的词汇都在一张白纸上被打印成一个学期的计划,那里有成绩,有课程,有学分,有数字化对应的时间和名字,一撇一捺一横一竖,都是陌生的。一种故事的开头总是一个隆重的仪式,一种仪式的表现总是重要的典礼,座位连着座位,身体连着身体,白纸连着白纸,却没有人会在上面写一首关于春天的诗歌。

春天荒凉的存在,只是打开门,从一堵墙的里面走到外面,也只是进入另一个被封闭的空间,站在厕所的窗口前,你依然可以望见那越来越远的地方开放的油菜花,但也是仪式的一部分,然后退出,然后洗手,然后开门,然后落座,然后是掌声。此时,如果你闭上眼睛,如果你保持足够的想象力,那提着影子的诗人依然会在你的耳边说起一个寓言:“时间不是直线,而是迷宫,如果你在适当的位置贴着墙,你会听到匆忙的脚步和话音,听到自己从墙的另一头走过。”

在迷宫里,是没有人可以坐下休息的,在“星期二与星期三之间扩展”的深渊里,在转瞬即逝的时间里,在被取代面孔的未来里,总会有那么一个时间叫做春天,总会有那么一个地方叫做荒凉,也总会有那么一种事件叫做死亡。是的,当结束一堂课,结束一种仪式,走进阳光正盛的白天,依然看见那被拎着的影子,那故事的结尾是这样叙述的:“北京时间昨日凌晨,2011年诺贝尔文学奖得主,瑞典诗人特朗斯特罗姆去世。”

一只鼹鼠钻入地下,一只鹰飞翔在天空,它们都能看见“春天荒凉的存在”,它们都叫做在旅行而没有死去的我:“我,一个喜爱在人群中闲逛,消隐,沉人文本海洋的T。”

[本文百度已收录 总字数:2041]

顾后: 我们可以路过一下