2016-02-06 《火星救援》:人类太空殖民的试验场

在远离地球的火星上,到底如何让一个人活下来,一个人的生存,是一个人的冒险,是一个人的孤独,但是当一个人的火星变成一个土豆的神话,对于人类来说,则是对于太空、对于宇宙殖民的一次试验,火星救援看起来是让地球人重返自己的星球,实际上,在一个异域世界以人类的自我方式自救,就是把火星以及整个宇宙当成人类视野的一次拓展和外延。最后,马克·沃特尼终于在地球世界里看到了那一棵发出绿色光泽的土豆嫩苗,对于他来说,重返地球,回到生机勃勃的世界,是对于生命的一次拥抱,是对于母体的一种回归,但是这绝不仅仅只是一次对火星的逃离,绿色不只是长在地球世界里的生命意象,在马克的世界里,完全变成了对于火星冒险的一次成功回应,在那个荒漠的星球上,一样在他的手中生产出了可利用的水,一样种植出了绿色的土豆,一样和人类保持了联系,一样创造出了“火星文明”。

作为一名太空宇航员,马克背负的使命就是在赫尔墨斯号和五个人的团队一起探究火星上秘密,这是一个计划,只是在计划的执行中,遭受到了未曾预料到的火星大风暴,遭到了人类自身设计缺陷带来的技术打击,这是一次意外,而当赫尔墨斯号的队员以为马克遭遇了不幸而最终离开火星,连同地球上NASA宣告马克的死亡一样,是人类在技术征服时代陷于客观原因而出现的一次判断失误,这样的失误却为马克的自我拯救和自我实验提供了条件。

火星是遥远的,因为它距离地球最远超过4亿公里;火星是寒冷的,夜间温度可以达到零下70℃;火星是孤独的,没有食物没有空气没有对话者。所以,对于幸存下来的马克来说,残酷的命运同样不可避免。但是幸存同样意味着新的可能,马克不死本身就预示着作为人类精英的英雄主义的大爆发,他是一个探索宇宙奥秘的宇航员,也是一个储藏着知识和理性的植物学家,所以火星于他来说,不是灾难的现场,而是充分施展自己能力的舞台。火星上没有水分没有氧气,食物也只有可提供赫尔墨斯号团队执行任务的那些食物,如果等到下次火星任务的到来,可能要整整四年。所以马克在这样一个孤独的世界里,必须学会自我生存,学会创造奇迹。

马克首先便成为一个火星“鲁滨逊”,他必须自己创造机会,制造食物,必须荒野求生,必须重现鲁滨逊式的精神:将自己变成一个火星的开拓者,将地球文明带入这样一个封闭的世界里,用数字记时,用符号记事,是最原始的记录方式,而作为地球文明的精英,马克开始自己种植土豆,自己生产水分,火星上有阳光,有基地的氧气,有自我排出的便便,有压缩的氢气,所以利用各种装置,马克生成水分,在光合作用下培育土豆。肥料、光照、灌溉,完全以地球的生产方式使得火星上第一次诞生了马克式的火星文明。

这是对“鲁滨逊”这样一个现代文明开拓者的致敬,马克从火星幸存者变成了开拓者,其存在意义完全得到了深化和飞越。而除了种植土豆,马克利用基地一切资源和设备,向地球,向人类发出生存信息,发出求救信号,利用摄像头摆动角度的16进制码信息传递,终于和人类取得了联系,而这样的联系也将一个火星鲁滨逊推向了人类可见的世界里。而他利用钚材料进行取暖试验,也再一次克服了火星昼夜温差带来的不便。尽管有着失败的实验,甚至威胁到自身的生存,但是对于马克来说,不是作为一个被人类抛弃的幸存者而挑战火星生存,而完全在人类的监视和关注中,成为火星计划新的组成部分。

遥远的火星,充满危险的火星,当火星文明以这样一种微弱的力量慢慢成长起来的时候,其实是人类的胜利,这里有植物农场,有土豆神话,有污水再生,有氧气制造,有火星车,有太阳能电池板,这一切都是地球文明的外延,而马克无疑变成了地球文明的新使者,在深陷火星的生存困境中保持乐观和自信,在没有怪物、没有魔法、没有敌人,甚至没有风暴等自然灾害的环境下,接受着人类的新挑战,也实现了人类的新目标。当马特开着火星探险车自由驰骋在火星荒漠之中的时候,他看起来是一个孤独者,是随时受到能量耗竭的危险,但是他前往另一个营地的时候,在他面前的是壮美的画面,这是一种享受,只有他感觉自己是这片土地的生存者,也是主人,所以在开敞而自由的蓝天下,在橙黄色的尘沙土地上,一切慢慢展开在眼前,一切也最终变成一种征服。土石与丘陵静静地存在,没有生命,万物绝迹,也只有他一个人以活着的姿态,在最简单的天与地之间漫游,这里的每一寸土地,都是4.5亿年以来,第一次有人类踏足。

|

|

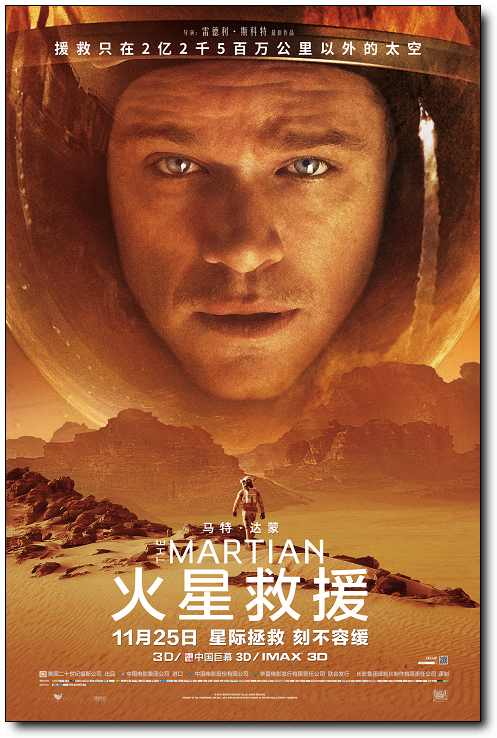

| 《火星救援》海报 |

从火星鲁滨逊到火星海盗,再到太空钢铁侠,完全变成了马克对于火星的个人征服,如果说火星鲁滨逊意味着一种殖民主义,那么火星海盗则表现了一种人类主义,太空钢铁侠则表现了一种英雄主义,而在马克的殖民主义、人类主义和英雄主义中,看起来是个人的冒险,实际上,在马克这样一个个体后面,永远站在那整体的地球文明,整体的人类世界。所以,马克不是一个人在战斗,他的背后永远有着对于火星、对于太空、对于宇宙有着不竭战斗精神的全体人类。

当人类获知马克还活着,还在火星上创造奇迹,对于他们来说,是不抛弃不放弃的信念,是对于个体生命的尊重,而其实,马克所代表的并不仅仅是一个幸存者,更是一种不死的信念,不放弃的欲望,不磨灭的激情。人类的世界当然不像在火星上的马克一样简单而直接,他们所遭遇的是技术、资金、公众舆论、政治以及更为复杂的原因,所以在火星救援的计划中,有着NASA主管Sanders的顾虑与保守,有着火星计划首席科学家Kapoor的主动与执着,有着Ares 3号飞行指挥Henderson的坚持与放弃,也有着计算高手Purnel的剑走偏锋,以及Hermes全体成员为了队友而踏上未卜前路的决然。

有各种矛盾冲突,有各种利益诉求,但是当火星救援计划慢慢变成人类对于太空殖民的一个试验场的时候,各种顾虑,各种矛盾,有趋向于一种统一,即使NASA执行官评估了救援的成本和风险,即使补给火箭在技术问题没有得到解决的时候就匆忙发射,即使Rich Purnell的营救方案仅仅是理论上的可能,即使赫尔墨斯号的爆炸式减速会带来队员的生命危险,但是救一个人还是救六个人的选择最后都变成了关于对生命的尊重问题的时候,火星救援就完全变成了人类的一次集体行动,资金保证,技术保证,所有人都斗志昂扬、志在必得,而中国国家航天局把太阳神号借给NASA去营救,则完全变成了人类普遍化的一个行动,没有国界,没有地域,当人类以整体的方式加入到火星救援计划的时候,体现的就是一种殖民精神,除了赫尔墨斯号的指挥官当初有过一种个人赎罪心理,但是当营救的使命站在全人类的高度,一切的私利便都已经不存在了。

马克“起死回生”,是一种信念不死的象征,宇航局抛弃一切私利,开展营救计划,是一种人类主义的写照,所以不管是团结一致的赫耳墨斯船员,还是群策群力的NASA,以及以美国、中国为代表的群体性关注,已经完全把“火星救援”变成了地球文明的拓展,它会变成火星文明,变成太空文明,看起来是个体的一次生命冒险,实际上在人类的自信、乐观、合作中,展现的是必胜的人类中心主义,火星无非是地球的一个投影,不管上面有着多么恶劣的环境,有着多少不确定的危险,有着对于生命的直接威胁,但是人类终将战胜未知,终将获得成功,终将把一个土豆的神话变成现实。

“火星”这个人类一直以来给予希望的星球,似乎永远寄托着人类的情感,也从来都是太空殖民计划最合适的实验场。所以把这个未知的世界当成故事的背景,是情感表达的延续,也是在技术时代的一次重构,从马克作为火星鲁滨逊到火星海盗再到太空钢铁侠的角色转换中,其实展现的是人类对于宇宙世界的一次拓展,而不管人类行走得多远,危险变得多么巨大,永远有着人类的自信,人类的乐观,人类的合作,以及最后将神话变成现实的满足感和幸福感。

[本文百度已收录 总字数:3299]